论国家文化安全中的档案功用

摘 要:文化安全是国家安全的关键构成,维护文化安全对于防范和应对思想文化领域的风险挑战、加快构建新安全格局具有重要意义。档案与文化相生相成,二者深度耦合与互构。文章在明确国家文化安全内涵的基础上探究档案与文化安全的内在联系,阐释档案在维护国家文化安全中作为稳固意识形态的“压舱石”、贯通文化传承的“连接件”、赋能文化创造的“助燃剂”和增强文化自信的“藏宝图”四种功用表征,并结合文化数字化的现实背景,提出可从提升档案文化治理效能、优化档案数字资源格局、培育档案协同开发机制、创新档案数字叙事形式等方面实现档案维护国家文化安全的功用。

关键词:国家文化安全;档案功用;文化数字化;意识形态

分类号:G270;G279.2

Research on the Archival Function and Role in National Cultural Security

Wang Yue, Yang Qian

( School of Public Administration, Sichuan University, Chengdu, Sichuan 610065 )

Abstract: Cultural security is a key component of national security. Maintaining cultural security is of great significance for responding to risks and challenges in the ideological and cultural fields and accelerating the development of a new security pattern. Archives and culture are mutually reinforcing, deeply coupled and mutually constructed. On the basis of clarifying the connotation of national cultural security, this paper explores the internal relationship between archives and cultural security, and further explains the four functional representations of archives in maintaining national cultural security as a "ballast stone" for stabilizing ideology, a "connector" for cultural inheritance, an "accelerator" for empowering cultural creation, and a "treasure map" for enhancing cultural self-confidence. Finally, combined with the realistic background of digitization of culture, it is proposed that the function and role of archives in maintaining national cultural security can be realized from four aspects: improving the efficiency of archival culture governance, optimizing the pattern of archival digital resources, cultivating collaborative development mechanism for archives, and innovating archival digital narrative forms.

Keywords: National Cultural Security; Archival Function and Role; Digitization of Culture; Ideology

文化是一个国家、一个民族的灵魂。[1]习近平文化思想作为新时代中国共产党领导中国特色社会主义文化建设的理论升华和实践总结,蕴藏着“统筹发展与安全”的深刻洞见。文化安全是国家安全的重要组成,也是社会制度、国家政权得以稳固的前提条件。文化安全对于促进文化事业发展、开创新时代宣传思想文化工作新局面具有重要意义。档案作为人类文明传承的载体和文化需求的产物,蕴含着丰富的文化内涵。发挥档案和档案工作在维护国家文化安全中的功能与作用,对于推进国家文化数字化战略、建设社会主义文化强国意义重大。

档案与文化的关系历来为研究者所关注。“文化积累是档案产生的基因、档案是文化传播的媒介、档案是人类文化的遗产和结晶”[2]属于相对传统的认识;胡鸿杰从管理主义视角出发,提炼出“文化的档案”和“档案的文化”两种类型[3];覃兆刿从文化论视角提出“档案则是一种文化载体和文化建构的管理文化”[4];徐拥军等指出“记录是档案现象的初始文化表达,记忆是档案现象的自觉文化建构,认同是档案现象的深层文化蕴藏”[5],主张打破“唯工具论”和“唯技术论”。可见,学界关于档案和文化关系的探讨视角较为多元,且不断深入,打破了以往静态式的关系研究,更加关注二者的双向互动。相对而言,档案与文化安全的关联研究则表现得较为分散。如徐拥军、龙家庆探讨了档案在推进文化自信自强中的价值及实现路径[6];李静基于文化自信角度,探究了文化自觉与档案文化软实力建设的内在关联[7]。此外,王英玮、杨千在总体国家安全观视角下探讨了新修订《中华人民共和国档案法》的特征,并提及其中的文化安全理念。[8]然而,档案何以与国家文化安全产生关联,档案在国家文化安全中的具体功用为何,新的时代条件下如何从档案视角出发维护国家文化安全等问题尚未有系统研究。

鉴于此,本文以总体国家安全观、习近平文化思想为依据,阐释档案在维护国家文化安全中的功用表征,并结合文化数字化的时代背景,提出档案维护国家文化安全功用的实现路径。应予说明的是,由于“档案”是人类活动的产物,因此在谈及“档案”时往往难以将其与相关的行为或机构完全剥离,故本文在具体阐述时,穿插使用相关概念。

1 国家文化安全的内涵阐释与关联分析

1.1 国家文化安全的内涵阐释

国家文化安全问题由来已久且历久弥新。20世纪90年代冷战结束后,美国哥本哈根学派在“国家安全”(national security)内涵的基础上加以拓展,提出“文化安全”(cultural security)概念[9],与以军事威胁为代表的传统安全威胁相对应[10],由此,“国家文化安全”逐步进入世人视野。20世纪末,随着全球化进程的加快,西方文化渗透、文化“污名化”等问题接踵而至,我国意识形态领域的整体秩序遭遇挑战,国家文化安全问题逐渐受到关注和重视。

在我国,“文化安全”作为一个学术概念被提出较早见于朱传荣1999年发表的《试论面向21世纪的中国文化安全战略》一文,他将“文化安全”定义为“一个主权国家保证其文化的性质得以保持、文化的功能得以发挥,文化利益不受威胁和侵犯的能力与状态”[11]。2000年,胡惠林正式使用“国家文化安全”这一表述,指出“文化产业的安危关系到国家利益,针对西方强势文化和文化霸权主义的威胁和挑战,有必要构筑国家文化安全体系”[12]。“国家文化安全”是一个要素复杂、多维立体的有机整体,国内对此尚未达成共识。从取向来看,国家文化安全包含内、外两个面向[13-14],对内强调主体文化地位稳固、优秀传统文化得以延续和发展、核心价值观不受威胁等;对外则强调抵御外部文化侵蚀、维护自身文化利益、确保自身文化主权、彰显自身文化价值和优势等。从环节来看,国家文化安全包含文化的生存、防御、保护、传承、创造、延续等多个环节[15-16],文化安全在文化孕育发展的各阶段均有体现。其中,文化生存、防御、保护是国家文化安全提出初期偏向“静态与局部”的认知,而文化传承、创造与延续则是偏向“动态与发展”的认知,多种认知最终被“统筹发展与安全”的总体国家安全观所统合。从内容维度来看,语言文字、风俗习惯等属国家文化安全的表层内容,意识形态、文化主权等则属深层核心内容[17-18]。无论从何种维度分析国家文化安全,均可发现,传统静态、局部的安全观正在被动态、发展的安全观所取代。

综上所述,国家文化安全是指在“统筹发展与安全”的理念引导下,确保自身意识形态不受威胁、文化主权完整、文化利益不受损害的基础上,对内强调保持先进文化前进方向、坚定文化自信、培育和践行核心价值观、推动优秀传统文化传承与创新,对外彰显中国文化特色、不断提升国家文化软实力和中华文化影响力的动态过程。

1.2 档案与国家文化安全的内在联系

档案与国家文化安全的内在联系是档案能够维护国家文化安全的前提,而这一联系主要体现在档案现象的文化本质中。换言之,档案与文化之间的关系天然造就了档案与文化安全的内在联系,因此,探寻档案与文化安全的内在联系需要从档案与文化的关系出发。

档案与文化具有相生相成、互为表里的耦合与互构关系。文化安全内涵丰富,且具有渗透性、隐蔽性等隐性特征,在文化孕育发展的各阶段均有体现。一方面,从档案的产生和起源来看,档案应特定的文化需要而产生,并最终以有形“实体”的形式存在,无论是个体“助记忆”向“再记忆”的转变,还是国家出于“管理”和“控制”等进行的一系列文书档案工作,都是档案由人类文化需求所催生的真实印证。这在一定程度上揭示了档案维护国家文化安全的本质实则是人类文化需求的物化表达、呈现与强化,即档案形成之时,文化的留存也即达成,文化安全这一意蕴便潜藏于此。

另一方面,从文化发展过程来看,文化样态为档案所形塑。档案作为文化的内容载体和产物,在维持文化基本形态的同时也改变着文化的发展轨迹,且这种形塑作用贯穿于动态的“档案沉淀文化”的全过程。通过档案整理、研究及利用,可以传承、弘扬优秀传统文化,增强民族认同感和凝聚力,文化的传承、创造、延续这一“动态与发展”的文化安全理念也在该过程中得以实现。由此,档案与文化安全的内在联系贯穿、内嵌于档案与文化的动态互构过程中,保护档案完整性和安全性、合理开发和利用档案资源对于维护国家文化安全具有重要意义。

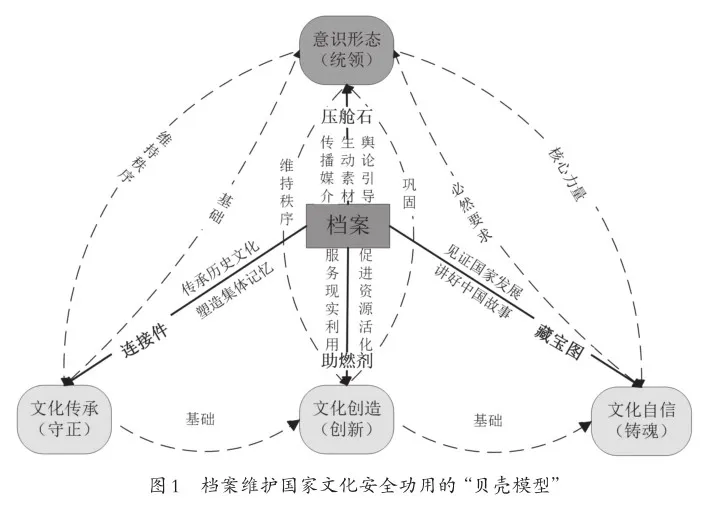

2 档案维护国家文化安全的功用表征

国家文化安全涉及文化传承、创造、延续的全过程,档案与文化相生相成,在文化传承、创造、延续的各阶段发挥着贯通文化传承、赋能文化创造与增强文化自信的作用。此外,意识形态在国家文化安全中居于统领地位,档案作为文化传播的媒介、社会治理的工具,发挥着稳固意识形态的作用。因此,本文以国家文化安全的环节划分为基础,结合新时代国家文化安全的丰富内涵,考量档案功用的具体表现与档案价值多重维度,认为档案在维护国家文化安全中的基本功用可从稳固意识形态、贯通文化传承、赋能文化创造与增强文化自信四方面展开,由此建构的档案维护国家文化安全功用的“贝壳模型”如图1所示。

2.1 档案维护国家文化安全功用的“贝壳模型”

在贝壳模型中,意识形态、文化传承、文化创造、文化自信是档案作用于国家文化安全的四个突出方面。其中,意识形态在国家文化安全中居于统领地位,与其他三个方面相互作用,在文化传承、创造过程中维护整体秩序。同时,意识形态是文化自信的核心力量[19],而文化自信也是应对意识形态领域激烈斗争的必然要求。在文化传承、创造的基础上,文化自信得以达成,档案与意识形态、文化传承、文化创造、文化自信的关系则体现为一个坚固的作用面。其一,档案作为传播文化的媒介、宣传教育的生动素材,可通过发挥舆论引导作用,塑造主流文化,巩固意识形态安全。其二,档案通过固化历史记录实现文化传递和塑造集体记忆,从而达到文化传承的目的。其三,通过发挥档案的现实利用价值,促进文化资源活化,重现、转化档案中的文化要素与文化信息,实现文化发展与创造。其四,档案作为国家发展的见证者和讲好中国故事的现实媒介,能够强化中华民族集体文化认同,进而达至文化自信。整体来看,贝壳模型作为一个建立在“统筹发展与安全”理念上的理论模型,可以形象化展现档案维护国家文化安全的功用表征。

2.2 档案是稳固意识形态的“压舱石”

意识形态决定文化的前进方向与发展道路。维护文化安全,核心是维护意识形态安全。[20]习近平总书记在全国宣传思想文化工作会议上指出,要“着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态,着力培育和践行社会主义核心价值观,着力提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力”[21]。

档案工作是意识形态领域主阵地之一,档案对舆论引导、主流价值观塑造发挥着独特作用。其一,国家档案馆作为文化事业单位,本身就构成了一种文化场域,能够有效控制文化传播的内容、渠道和形式,进而引导主流价值观塑造,也即实现文化治理功能。[22]近年来,档案部门积极传播符合核心价值观的文化内容,开展系列展览与主题宣传活动,打造档案文化精品,以强化其文化引领作用。例如,《中国档案报》等媒体平台开展的“奋进新征程、建功新时代”重大主题宣传活动以及各级档案部门开展的“喜迎二十大·档案颂辉煌”系列特色展览展示活动,取得了良好成效。[23]此外,档案部门积极开拓网络阵地,在网站、微信公众号等平台,充分发挥正面宣传鼓舞人、激励人的作用,唱响主旋律,弘扬正能量。其二,特殊档案的文化浸润作用。红色档案蕴含着红色革命历史文化,是爱国主义教育的生动题材。“用好红色资源,深入开展社会主义核心价值观宣传教育”[24]是党的二十大报告对中国精神和红色文化提出的要求。充分发挥红色文化资源的思想政治教育功能有利于引导全党全国各族人民坚定理想信念、弘扬优良传统、提升文化素养。其三,档案作为澄清谬误、明辨是非、以正视听的重要武器,在抵御意识形态风险方面发挥着独特作用。面对西方国家恶意抹黑我国文化、扭曲历史事实的行为,江苏省档案馆出版《中华抗战期刊丛编》67卷,连续发表《砸向“精日”分子的一记重锤》等文章,用档案史实驳斥“精日”分子的疯狂言论。[25]

2.3 档案是贯通文化传承的“连接件”

“文明特别是思想文化是一个国家、一个民族的灵魂。无论哪一个国家、哪一个民族,如果不珍惜自己的思想文化,丢掉了思想文化这个灵魂,这个国家、这个民族是立不起来的。”[26]文化传承是国家文化得以接续生长的保障,档案作为关键“连接件”,使此过程得以融贯一体。

一方面,档案尽可能将文化以其历史原貌留存。从横向来看,档案涵盖一个民族文化活动诸方面的丰富实践,档案工作是一种汇聚文化的群体自觉。2022年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强重特大事件档案工作的通知》,指出“收集好、保管好、利用好重特大事件档案,对于总结历史经验教训、维护国家安全和社会公共利益、推进国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义”[27]。据此,北京市、河北省、国家体育总局等全程跟踪做好冬奥档案收集和遗产管理工作;黑龙江省规划建设全省重特大事件档案数据总库和4个专题数据库。[28]从纵向来看,不论是传统模拟态的文化记忆,还是数字环境下形态多样的网络文化资源,媒介变化万千,档案工作的存史理念却始终如一。倘若没有档案和档案工作,历史文脉将不可避免地断裂。

另一方面,档案对于文化传承并不仅局限在留存文化资源本身,还在于促进文化延续,并表现为两种形式。其一,档案工作在保留文化的同时也在传播文化内容。通过文献编纂、视频转化、游戏开发等方式,档案中经久沉淀的文化内容以全新的形式向社会的各个角落扩散,公众在感受文化的过程中领会文化内涵,从文化的旁观者悄然转变为文化的践行者,文化便可以“活”的形式得以延续。其二,档案学者与档案工作者通过对档案进行科学化、系统化加工(如历史档案数字化、数字资源长期保存等),不仅赋予后代人“原样”获取档案的技术与工具,重现档案的真实面貌,也使档案中的文化内容可被准确有效地传递与扩散、理解与接收,让文化在代际间“无损”流淌。

2.4 档案是赋能文化创造的“助燃剂”

“对历史最好的继承就是创造新的历史,对人类文明最大的礼敬就是创造人类文明新形态”,要“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”[29]。只有实现文化的创造与转化,才能使其焕发出新的生命力,而这也为国家文化安全指明了方向。

档案赋能文化发展创造呈现出以档案为核心、以档案馆为基点、向社会公众逐渐扩散的运动规律。其一,档案形成过程是将孤立的事件与内容组合起来形成有序化、系统化文化资源的过程,是对文化的一种接续创造。原本处于平行时空的人、地、事密布在档案中,经时间累积并催化发酵,其间联系丝缕毕现,文化的轮廓在逐帧勾勒中变得清晰。其二,档案馆通过对档案信息资源进行开发利用,提供公共文化服务,促使文化焕发全新活力。档案馆基于社会需求,对档案文化资源进行二次重构,利用多元数字技术对档案内容进行更细粒度的挖掘,通过深度关联形成新的文化内容,实现对文化内容的“二次创造”与“再阐释”。其三,在档案中寻找文化创造的灵感。文化内容与形式的创新并不总是意味着对新事物的追逐,相反,回到作为“历史遗迹”的档案中能燃起更绚烂的思维火花。在当代视觉艺术中,档案作为重要的艺术创作来源,在艺术的协助下积极翻译或重演历史事件,为人类打开了新的历史景观。[30]当下互联网短视频创作也较多使用档案材料来复现具有年代感的生活场景,依托档案搭建的时代幕布配合流行的演绎方式,打造出一批广泛传播且能引发观众情感共鸣的爆款文化产品。其四,多元协同的档案治理正在构建新型的“参与文化”。随着人们交往融合程度的加深,数字足迹的形象渐趋明显,其中有价值的部分开始受到重视,并被有意识地加以保存。例如,新冠疫情期间采集国内新闻报道、个人记录的“2020新冠肺炎记忆:报道、非虚构与个人叙述”(nCovMemory),以豆瓣个人记录为主要信息源的“2020武汉个人故事”(2020 Wuhan Individual Stories)等。[31]这类网络信息存档项目由网民自发组织而成,且呈现出多方协作的特征,明显区别于档案部门组织的系统性档案收集活动。

2.5 档案是增强文化自信的“藏宝图”

“坚定文化自信,是事关国运兴衰、事关文化安全、事关民族精神独立性的大问题。”[32]文化自信是国家文化安全的灵魂,唯有实现对本民族文化发自内心的喜爱与认同,文化才能获得持久的生命力。

档案作为增强文化自信的“藏宝图”,表现为内生自信和外展风采两个向度。一方面,档案对民族文化资源的富集是文化内生自信之源。档案承载着中华民族优秀传统文化,具有鲜明的民族特征和深厚的文化基因。中华民族坚定文化自信的“根基”和“优势”就在于中华优秀传统文化。[33]增强文化自信需要在档案中找寻“失落”的传统,通过对优秀传统文化的现代化阐释、演绎与表达,还原传统文化的价值内核,使其真正凝聚人心、提振信心。传统文化是个抽象的概念,散落在各民族丰富多样的文化实践中。近些年,档案部门在非物质文化遗产档案保护与活化方面成绩斐然,女书档案[34]、妈祖信俗档案[35]等的保护与内容传播扩大了地域性文化的受众群体与辐射范围,使公众对中华文化博大精深的大体印象变得具象可感。同时,公众还能借助随手可及的数字工具演绎传统文化内容,进一步加深其对中华民族整体文化的认同。

另一方面,档案见证着中国特色社会主义建设的历史成就,为讲好中国故事、传播中国声音提供了现实媒介,有利于在世界范围内彰显中华文化独特魅力。近年来,档案服务中国特色大国外交作用更加突出。截至2024年1月,共有198项珍贵档案文献入选中国档案文献遗产名录,14项档案文献遗产入选世界记忆亚太地区名录,15项档案文献遗产入选世界记忆名录,这些档案文献遗产为推进文化自信自强、提升中华文明影响力作出了重要贡献。[36]文化自信正是在档案讲述中华民族文化故事的过程中深植于人民心中,国家文化安全可以不再仅关注“防护网”的架设,也可以拓展至国家自身“文化力”的塑造。

3 档案维护国家文化安全功用的实现路径

随着国家文化数字化战略的实施,文化内容生产、运营和流通等全环节与全链条也逐步走向数字化,但也面临诸多文化安全隐患,国家文化安全也须在数字空间中进行重点部署。根据贝壳模型,本文从意识形态、文化传承、文化创造和文化自信四个方面出发,结合文化数字化转型的时代背景,提出档案维护国家文化安全功用的实现路径。

3.1 提升档案文化治理效能,占领意识形态网络高地

习近平文化思想立足宣传思想文化工作环境和条件发生深刻变化的时代方位,强调要加强网络正面宣传、加快推动媒体融合发展、打赢网络意识形态斗争、建立网络综合治理体系、加强网络文明建设,等等。[37]显然,互联网已经成为维护统一意识形态的重要阵地,但网络空间多元异质,其流动性与理性抗拒的特征使其不可控性异常突出,档案部门须在发挥传统资源优势的同时加入舆论引导的集体行动中。

网络空间是社会公众共同的精神家园,面对数字环境衍生出的网络文化安全问题,要充分发挥档案文化治理效能。一方面,档案部门要充分发挥资源优势,通过社交媒体、网络平台向广大人民群众传播符合核心价值观的优质文化内容,打造档案文化精品,引导网络空间主流价值观的塑造;同时,用好用活红色档案资源,通过举办线上主题展览、创作优秀影视作品、出版数字文献汇编、打造“云课堂”等多种方式,推出制作精良、感染力强的红色档案精品。

另一方面,注重与相关部门的协同合作。网络舆论危机并非档案部门一己之力就能解决,危机的解除既涉及对网络舆论的引导、监测、应对和管理,也需要收集、研判和有效处置舆情数据。当危机发生时,档案部门应主动与政府部门取得联系,根据专业的舆情研判结果,在恰当的时机通过提供档案原件、还原历史场景、讲述历史事实等方式引导舆情;同时还可考虑形成此类长效机制,实现网络意识形态斗争提质增效。

3.2 优化档案数字资源格局,夯实文化传承基础底蕴

档案资源体系建设是实现文化传承的基础。充分发挥档案集成数字文化资源的功能,须着力解决数字文化资源碎片化的问题。数字技术极大地提高了普通公众记录历史的能力,“档案”变得如此普遍且可及,来源于社会的档案资源如今已难再被忽视。从档案记忆视角来看,缺乏对私人档案关照的社会记忆是残缺、不完整的,档案部门应突破以往较为固化的馆藏建设路径与狭义的国家档案资源模式,构建基于互联网的、以档案数字资源为基础的总体性档案资源平台。冯惠玲在2012年即提出“中国记忆”数字资源库的设想[38];徐拥军则从实践的角度提出了“中国记忆”数字资源库的建设框架[39]。第一,总体性档案资源平台并非完全的资源呈现平台,而是为各类档案提供显像化的渠道。对于公共档案,可直接在该平台上获取;对于私人档案,可通过目录与附属信息展示的形式为利用者提供信息获取渠道。第二,总体性档案资源平台以主题为基本信息组织逻辑。不同于档案管理遵从来源原则,总体性档案资源平台以利用者偏好为主,依据事由原则,将档案资源分为不同的主题版块,提供多样化的检索与内容关联方式,从不同维度展示档案信息间的内在联系。第三,各档案馆馆藏档案是总体性档案资源平台的资源基础。不可否认,档案馆馆藏仍是总体性档案资源平台的主体,因其基本搭建了国家治理与社会活动的骨架,以其为纲,为还原历史面貌提供了基本框架。私人档案作为协同资源,与相关馆藏档案共同呈现社会记忆的多重面相。通过全方位、多维度地留存总体性档案资源,方可实现国家文化安全根基的立体维护。

3.3 培育档案协同开发机制,激发文化创造主体活力

文化创新创造的主体是人,以往单一依靠档案部门力量的传统开发模式难以应对多样化的社会文化需求,而被数字技术所放大的群体智慧则直击痛点,成为档案文化内容开发的新选择。数字时代,应培育档案资源协同开发机制,以激发文化创造主体活力。第一,在继续关注公共档案机构的同时,将私人档案建设力量也纳入档案资源开发中。档案部门应与热衷民间收藏与记忆建构的个人和群体密切联系,在此过程中明确档案协同开发的主体责任与边界。档案部门在为私人档案建设提供指导意见时,应充分尊重其发展的自主性,应与社会公众及社会组织保持平等与合作关系。第二,推行项目制的协同开发模式。项目制的档案文化资源开发具有形式多样、内容丰富的特点,同时不受机构层级的过分限制。来自社会各领域的文化主体通过互联网众包平台,以一种形态松散但内核紧密的形式联结起来,个体才智在有效奖惩的调动下可得到最大限度的发挥。经过周期性的探索与实践,这一模式也可稳定为常态化的开发机制。第三,数字赋能以实现主体长效黏合。文化主体的参与是协同开发的前提,但其自身能力的培育与成长则直接关乎机制的可持续性。一方面,档案部门应将数字素养细化为具体评估指标,并应用到档案专业人员职称评定当中,加强对其数字能力的考察,倒逼其主动提升数字素养。另一方面,档案部门应加大对数字技术的宣传,依托各类网络平台,制作数字素养提升课程。此外,也可以将数字技术应用与产品展示融合,让公众在开放式的文化享受中,自然地吸收技术知识。

3.4 创新档案数字叙事形式,彰显文化自信时代风采

文化被接受、传播与再创造的前提是其内在吸引力,增强中华文明传播力与影响力需重点关注其叙事形式的时代转换。通过深度挖掘历史档案中深厚的文化底蕴和文化基因,提取其精神内核,在尊重历史的基础上对其进行再创作与再表达,可强化文化内容的时代性与新颖性。数字叙事是数字媒介与叙事学相结合的产物。数字环境下,各级档案馆要充分借助数字叙事多层、多维、多媒介等特点,突破传统档案叙事视角单一、内容孤立等弊端,将内容进行情景化关联,构建数字叙事空间。譬如敦煌壁画数字叙事系统引入数据叙事思想,从“人、事、时、地、物”五个维度出发对莫高窟第61窟《五台山图》壁画数字图像中的概念与实体进行解构,以POI(point of interest)为核心,辅以多媒体资源和关联数据对图像进行深度解读,向世界展示了中华文化的独特韵味。[40]另一方面,革新传统叙事思路。在运用档案展现中国形象时应避免较为生硬的宣传,相反,应将中华文化的精神内容巧妙植入到多样的数字故事中,如网络短剧、视频日志(vlog)等,以最真实的中国日常代替宏大的历史铺陈,用柔性话语击碎国外受众的傲慢与偏见。

作者贡献说明

王月:论文撰写、修改与定稿;杨千:确定选题、设计大纲、论文润色与修改。

注释与参考文献

[1]习近平.论党的宣传思想工作[M].北京:中央文献出版社,2020:46.

[2]任振朝.浅谈档案与文化[J].北京档案,1998(8):29-30.

[3]胡鸿杰.档案与文化[J].档案学通讯,2004(5):12-14.

[4]覃兆刿.档案文化建设是一项“社会健脑工程”——记忆·档案·文化研究的关系视角[J].浙江档案,2011(1):22-25.

[5]徐拥军,郭若涵,卢思佳.档案现象的文化本质:内在根源、逻辑表征与意义传达[J].档案学研究,2023(4):4-8.

[6]徐拥军,龙家庆.档案在推进文化自信自强中的价值及实现路径[J].档案学通讯,2023(1):20-27.

[7]李静.文化自信与文化自觉双重视域下的档案文化软实力建设研究[J].档案管理,2023(5):7-9.

[8]王英玮,杨千.总体国家安全观视角下《中华人民共和国档案法》的安全理念[J].档案学研究, 2020(6):78-85.

[9]MANGOLD P.National Security and International Relations[M].London and New York: Routledge,1990:2.

[10]程伟.国家文化安全问题的生成与演化[J].河南社会科学,2019(1):109-113.

[11]朱传荣.试论面向21世纪的中国文化安全战略[J].江南社会学院学报,1999(1):9-13.

[12]胡惠林.国家文化安全:经济全球化背景下中国文化产业发展策论[J].学术月刊,2000(2):10-18.

[13]胡惠林.国家文化安全学[M].北京:清华大学出版社,2016:93-94.

[14]肖凌.新时代维护国家文化安全的理论逻辑与路径选择[J].学习与探索,2022(9):51-57.

[15]王蜀.论国家文化安全视角下的中华一体多元文化建设[J].理论月刊,2014(3):108-111.

[16][20]颜旭.有效维护我国文化安全——学习《总体国家安全观学习纲要》系列谈[J].理论导报,2022(7):36-38.

[17]刘跃进.解析国家文化安全的基本内容[J].北方论丛,2004(5):88-91.

[18]于炳贵,郝良华.中国国家文化安全研究[M].济南:山东人民出版社,2007:21.

[19]徐龙建.文化自信视域下的新时代社会主义意识形态建设[J].理论视野,2021(10):57-62.

[21]习近平对宣传思想文化工作作出重要指示[EB/OL].[2023-11-10].http://politics.people. com.cn/n1/2023/1008/c1024-40090913.html.

[22]周林兴.论档案馆的文化治理研究[J].档案学研究,2020(1):73-78.

[23][28]陆国强.全面贯彻落实党的二十大精神 奋力书写档案事业现代化和高质量发展新篇章——在全国档案局长馆长会议上的报告[EB/ OL].[2023-11-10].https://www.saac.gov.cn/daj/ yaow/202302/edef53f544bb4eea8bfacd87fd8a223e.shtml eqid=9bbca3fc001bdb0200000003645e1606.

[24]习近平:高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].[2023-11-10].https://www.gov.cn/ xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm.

[25]陈向阳.用档案发声 以史实亮剑 主动打好意识形态领域争夺战[J].档案与建设,2022(6):4-6.

[26]习近平在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会讲话[EB/OL].[2023-11-10].http://www. gov.cn/xinwen/2014-09/24/content_2755666.htm.

[27]中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强重特大事件档案工作的通知》[EB/OL].[2023-11-10].https://www.spp.gov.cn/tt/202212/ t20221212_595431.shtml.

[29]习近平:在文化传承发展座谈会上的讲话[EB/OL].[2023-11-10].http://www.gov.cn/govweb/ yaowen/liebiao/202308/content_6901250.htm.

[30]冯雪.当代视觉艺术中的档案文化渗透现象及其对档案的影响[J].档案学通讯,2018(2):42-46.

[31]吴建华,吕文婷.档案学视角下的突发事件网络信息采集策略初探——以新冠肺炎疫情相关开源项目为例[J].档案学通讯,2020(5):13-20.

[32]习近平.习近平著作选读(第1卷)[M].北京:人民出版社,2023:536.

[33]林国标.习近平文化思想对中华优秀传统文化的阐释与弘扬[J].海南大学学报(人文社会科学版),2024(1):9-17.

[34]周亚锋.女书档案的保护现状与策略思考[J].兰台世界,2019(8):120-122.

[35]陈祖芬.非物质文化遗产档案管理主体研究——以妈祖信俗档案管理为例[J].档案学通讯,2011(1):16-19.

[36]世界记忆名录(国际名录)[EB/OL].[2024-04-01].https://www.saac.gov.cn/mowcn/cn/ c100393/gjjyml.shtml.

[37]深学细悟习近平文化思想 切实担负起新的文化使命(深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想)[EB/OL].[2024-07-04].http:// dangjian.people.com.cn/n1/2023/1101/c117092-40107469.html.

[38]冯惠玲.档案记忆观、资源观与“中国记忆”数字资源建设[J].档案学通讯,2012(3):4-8.

[39]徐拥军.建设“中国记忆”数字资源库的构想[J].档案学通讯,2012(3):9-13.

[40]刘晗.数字记忆的“有机性”连接:新记忆生态下的多维实践[J].南京社会科学,2024(4):109-120.

(责任编辑:张 帆 冯婧恺)