上将秦基伟的红色人生

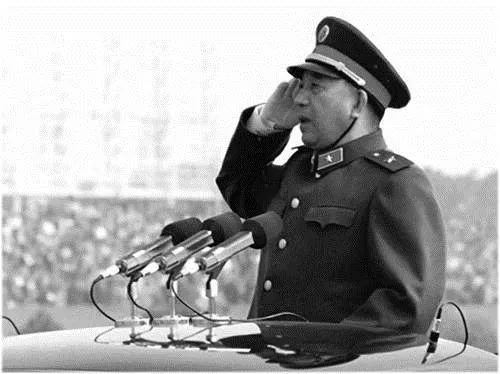

秦基伟是我党我军卓越的军事指挥家,一生打过很多大战、硬战,曾因在上甘岭战役中的优秀表现,受到毛泽东接见,其部被赞为“钢铁军队”。1988年被授予上将军衔,荣获二级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章,战功卓著。

少年立志,投身革命

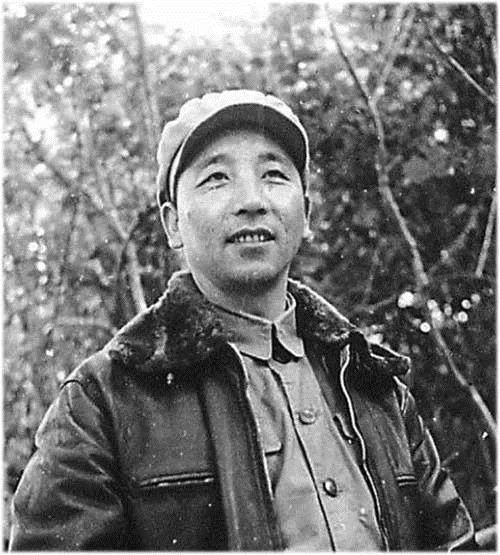

秦基伟于1914年出生于湖北黄安县(今红安县),家庭条件不算富裕。在他8岁的时候,父母送他去读了私塾。然而,儿时的秦基伟十分活泼好动,在读私塾期间,他经常逃学跑到河沟里捉鱼捉虾,这让父母和先生很是烦恼。

儿时的秦基伟就怀揣一颗正义之心,他会为那些被霸凌欺侮的孩子们打抱不平,这也为家里惹了不少的麻烦。眼看着小秦基伟惹出的麻烦事一桩接着一桩找上门来,秦父秦母不得已让他退学回到家里干农活,这个时候他还不满10岁。

回到家后,秦基伟原本准备好好干农活,贴补家用,但上天却给这个家庭带来了一连串的不幸。黄安县在那几年遇上了灾荒,还流行起了瘟疫病。这场灾难让这个原本就不太富裕的家庭雪上加霜。秦基伟父母、大伯、哥哥先后离世,嫂子改嫁。

即便遭遇了如此大的苦难,秦基伟依然没有自暴自弃,反而举起枪干起了革命。1927年11月,秦基伟参加了黄麻起义,这时的他年仅13岁。当他扛起红缨枪的时候,原本稚嫩的脸上多了几分坚定,这也是他与同龄孩子之间最大的不同。

1929年,秦基伟带着同村几个小伙伴历经艰苦跑到了大别山,他们的目标十分明确,那就是参军。后来,他被分到中国工农红军11军31师3团机枪连,这是他真正踏人革命征程的起点。

意志坚定,绝不退缩

1931年,秦基伟参加了红军第三次反“围剿”作战,他跟随的是著名将领徐向前。可以说,徐向前是秦基伟后来指挥作战的领路人。

黄安战役期间,敌军攻势过猛,我军处于劣势,徐向前右手臂中枪。见此情况,秦基伟怒吼一声“冲啊!”然后一手拿着枪,一手挥舞着大刀向敌军方向冲去,准备与敌军拼死一搏,此时的他早已将生死置之度外了。

看着秦基伟不顾一切地去和敌军肉搏,徐向前坚持带伤指挥,带领剩下的弟兄们冲入敌军阵营支援秦基伟。有了信念和必死的决心,红军部队所向披靡,最终歼灭敌军2000多人。

第四次反“围剿”中,秦基伟率领部队歼灭了敌军一个团的兵力。这次战役中,秦基伟不幸被子弹击中了右手臂,更麻烦的是,红军此次失利不得不西征转移,这对秦基伟的伤势恢复大大不利。药物短缺,环境恶劣,使得秦基伟的伤反复感染难愈。部队连续作战,伤员也越来越多。为了使伤员的伤势尽快恢复,上级只能把伤员安排到老乡家里居住。但秦基伟宁死也不愿离开队伍,他觉得自己只是胳膊受了点伤,双腿还是好好的,不耽误走路。

看到秦基伟坚持留在部队,首长感动不已,但也十分担心秦基伟的伤势。果然,秦基伟的伤势每况愈下,伤口化脓、感染,疼痛不已,他必须要忍受常人难以忍受的痛苦,再加上部队要长途跋涉,这对他来说更是雪上加霜。

好在,秦基伟最终熬过了那段时光。

秦基伟身上最大的闪光点就是——坚定,他心里明白自己想要的是什么,不论面对怎样的挫折和困难,他都不会轻言放弃。或许,从他13岁扛起那杆红缨枪起,就已经做好了一生为革命事业奋斗的准备。

谦虚谨慎,有勇有谋

秦基伟负责指挥的最著名战役,莫过于上甘岭战役了。

上甘岭是位于朝鲜五圣山下的一个小村落,村落里仅仅住了十几户人家。然而,这场发生在上甘岭的战斗,上升到了战役的高度,还震惊了整个世界。

对于前七天的战斗,45师师长崔建功是这么形容的:“白天阵地被敌人攻占,夜间我们发动反击夺回阵地,就这样反反复复,这场仗打得异常激烈和悲壮。”

的确,45师在这场战役中打得异常艰苦,这也跟上甘岭独特的地理环境有关。五圣山伸出去两个山腿,山腿之间即是该村落,这两个山腿也就形成了天然的高地,一个被命名为597.9高地,另一个被命名为537.7北山高地。

45师的将士,就是在这样的两个高地与美军展开了拉锯大战。

按照秦基伟的部署,45师充分利用坑道作战,597.9高地一次次被敌人占领,又被我军一次次夺回。然而面对敌众我寡的情形,再加上部队死伤惨重,为了挽回将败的局面,秦基伟对崔建功说了这样一席话:“如今的朝鲜战场只有上甘岭在打,这是我们15军的光荣!告诉机关的同志们,15军官兵流血不流泪,谁也不许哭!养兵千日,用兵一时,即便伤亡再大,也要坚持打下去!”

崔建功将秦基伟的这番话原原本本复述给了将士们,将士们士气大增,原本的疲惫也全被抛于脑后。

1952年10月23日,这天是秦基伟人生中最黑暗的一天。当天晚上,45师组织了一次597.9高地作战任务,然而,敌军火力太猛,我军炮兵未能压制,这也导致我军34团8连被敌军的炮火掩埋。

反击失败的消息已经上报,秦基伟的直接上级给了他两个选择,要么撤,要么打!

这是秦基伟做过的最艰难的选择。

战斗已经进展到如今这个地步了,战士们死伤无数,如果继续打下去,伤亡一定会越来越惨重;但如果撤退的话,秦基伟心里又十分不甘心,他不想那些战士们的鲜血白流!

就在秦基伟一筹莫展之际,他突然想到了一个问题。敌军前期的攻势如此猛烈,恐怕会后劲不足,这样一来打持久战便会有很大的胜算。当然,持久战意味着未来的作战会更加艰难,也可能会面临失败的风险,但秦基伟选择了坚持。

崔建功等很多战士们都认为,上甘岭战役之所以能坚持到最后并取得胜利,与秦基伟的“执着”是分不开的。这是为什么呢?原来,上甘岭战役期间,很多人都打了退堂鼓,秦基伟顶住了不同意见的压力,坚持打持久战。

这也与他本人的性恪密切相关。

整个上甘岭战役期间,我军共歼灭敌军1.2万多人,可以说是一个巨大胜利。毛泽东曾这样说:“我军取得如此胜利,除由于官兵勇敢、工事坚固、指挥得当、供应不缺外,炮火的猛烈和射击的准确实为致胜的要素。”

可见,除了坚定的信念,稳定的供应,这场战役的胜利还要归功于战士们的作战本领。

上甘岭战役取得胜利后,秦基伟总结了七点胜利因素,却唯独没有提到自己。他不止一次强调:“胜利是各兄弟部队配合参战的结果,12军的参战保障了上甘岭战役的最终胜利。”

言出必行,一诺千金

远在北京的毛泽东一直心系上甘岭战役,听闻上甘岭战役取得巨大胜利,他内心无比高兴。

1953年6月16日,毛泽东在中南海丰泽园菊香书屋接见了秦基伟。

毛泽东见到秦基伟后,握住他的手,笑着说:“你们打得好,我要有所表示。我这里没什么好东西,那就请你吸烟吧!”说罢,毛泽东便把手伸进了口袋里,拿出了香烟递到了秦基伟的面前。

秦基伟看到主席递来的香烟,内心激动不已,但他却心口不一地说了一句:“我不会抽烟。

毛泽东淡淡地笑了笑,一边笑还一边说道:“还是不抽烟好Ⅱ阿!”

其实秦基伟和毛泽东一样,也有很大的烟瘾,在部队时,他一天至少要抽两包烟。

在上甘岭战役中,秦基伟必须时刻保持高度紧张的状态。为了缓解压力,他手上几乎没有离过香烟,仿佛每吸一口香烟,他的紧张都能伴随着烟气一起消失不见了。就连秦基伟的警卫员也忍不住调侃道:首长一天没有两包烟,是过不去的。

而当毛泽东拿出香烟递给秦基伟的时候,秦基伟觉得在毛泽东面前抽烟不好,但又不能拒绝毛泽东的好意,于是,这才“编造”了一句“我不会抽烟”。

毛泽东不知道秦基伟的烟瘾很大,他也明白抽烟坏处多,于是也就没有让秦基伟抽了,还顺便夸了夸秦基伟。

接着,毛泽东问秦基伟:“美国佬好对付吗?”秦基伟将自己在上甘岭和美国部队作战的经验一一讲给毛泽东听。他说:“通过和美军作战,更加证实了主席说的‘一切反动派都是纸老虎’的论断。”

毛泽东听后点了点头说:“那些铁老虎,钢老虎,看着强大,以为凭自己武装力量优良就能取得胜利。我们是凭指挥员的智慧、战士们的勇敢,这些才是战争中更重要的部分”,“上甘岭打得很好,上甘岭战役是个奇迹,这也证实了中国人民志愿军的骨头比美国的钢铁还要硬。这个奇迹是你们创造的。”

从毛泽东那里回去后,警卫员像往常一样给秦基伟倒茶递烟,然而秦基伟却只接了茶,拒绝了递来的香烟。警卫员疑惑了,便忍不住提出了疑问。

秦基伟回答:“我在主席面前说过‘不会抽烟’,又怎么能言而无信呢!”

原来,他在主席面前说自己不会抽烟时,便决定不再抽烟了。

秦基伟在部队里指挥得当,心系部下,在生活中严于律己,宽以待人,说到做到。和平时期,他依然没有停止学习,积极接触新鲜事物,善于创新,继续为祖国谱写新的篇章。

1997年2月,秦基伟因病去世,享年83岁。

从13岁扛起红缨枪的红色少年,到抗美援朝上甘岭战役中死战不退的秦基伟军长,秦基伟将军在中国人民解放军军史上浓墨重彩地书写下属于自己的辉煌和骄傲!后世的人们永远缅怀他!