红色儒将郭化若

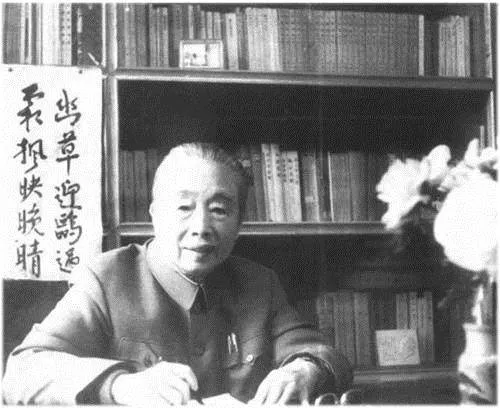

郭化若,1904年出生,福建省福州市人,中国人民解放军开国中将,黄埔军校第四期学员,1925年加人中国共产党,1927年参加了南昌起义队伍,不久,受党组织的委派前往莫斯科炮兵学校学习,一年后回国,主动追随毛泽东、朱德参加了土地革命、抗日战争、解放战争、新中国的建设,是毛泽东的军事教育顾问。他能文能武,是人民军队杰出的军事教育家、军事理论家,被周恩来称赞为“共产党的秀才”,为人民军队的革命化、现代化、正规化建设作出了重要贡献,被贺龙评价为“我军大大的功臣”。

白手起家建特殊兵种

1930年9月,红一方面军第二次攻打长沙久攻不克。战后,毛泽东对此原因进行分析,一针见血地指出,主要原因之一就是“敌之工事欧式的重层配备,铁丝网、壕沟等计八九层”,而红军“只有肉搏没有重炮破坏敌之工事”。毛泽东的精辟分析,深深地烙在郭化若的心上。他暗下决心,一定要建一支我们自己的强大的炮兵和工兵。

9月24日,郭化若按照毛泽东的指示,带领机关的一些同志深入到安源矿工中做筹款和扩大队伍工作。他惊奇地发现,有的工人不但懂爆破,还能搞到很多炸药。他眼前一亮,一个想法瞬间涌现出来:这完全可以建一支自己的工兵。他马上把这一发现和想法向毛泽东和朱德汇报。毛泽东非常开心地说:“打长沙要是有爆破组开路,情况就不一样了。我们应当组织一些矿工入伍,组建一个工兵队。”朱德接着说:“要得。要建立一个能够逢山开路,遇水搭桥,能炸碉堡、能挖防空洞的工兵队。”

按照毛泽东和朱德的指示,郭化若开始着手组建工兵队。他与工会的同志一起,将矿上既懂爆破技术又自愿参加红军、思想基础不错的工人挑选出来,共挑了140多人。为了使这支新生的革命力量能快速地成为红军的一支劲旅,郭化若抓紧时间对他们进行军事训练。他把队伍集中在一个操场上,首先对他们进行思想教育,让大家明白参加红军的意义和建立工兵队的重要性;其次进行分班编排,按照红军每班10人,三班一排的编制,让大家自愿组合,并推荐出班长、排长、队长;再次是进行队列训练,从立正、稍息、向左向右看齐等基本动作练起,然后循序渐进地转至行军动作;最后进行难度更高一点的射击、爆破等战术训练。通过科学高效的军事训练,这些由工人组成的工兵队在很短的时间内掌握了许多技术,学到了必备的军事知识和杀敌本领。10月3日,工兵队的重要作用在攻打吉安城时就显现出来了,架云梯、炸碉堡样样精通而又迅速。10月7日,在吉安后河草坪召开了工兵队成立大会。从此,红军队伍中正式有了工兵。

同时,郭化若深知,如果红军也有无线电通讯队,那就意味着红军有了“千里眼”和“顺风耳”。每次作战命令发出后,他都会特意注明要各部队注意收集敌人的无线电台和技术人员。很快,在第一次反“围剿”中,红军缴获了国民党的一部电台,还俘虏了10名无线电人员。遗憾的是,这部电台还是被砸坏了,只能收报,不能发报,只能算是半部电台。郭化若得知后,深知这些都是宝贝,要求务必送到红一方面军总部。开始,被俘的无线电人员很害怕,连自己的真实姓名都不敢说。郭化若一个一个地找他们谈话,宣传中国共产党的政策,真诚地希望他们能留下来为红军服务。经过耐心细致地做工作,10名无线电人员都愿意留下来当红军,尤其是不仅懂报务还懂机务的王诤。1931年1月3日,在宁都东韶战斗中,红军又缴获了一部完整的收发报机。为了更好地统一管理和发挥好这些人员和电台的作用,郭化若经过深思熟虑后,郑重地向毛泽东建议组建一支自己的无线电通讯队。1月中旬,经毛泽东、朱德批准,红一方面军无线电通讯队正式组建,王诤任队长,共100多人。这就是人民军队历史上的第一支无线电通讯队。

无线电通讯队成立后,虽然只有一部半电台,但郭化若充分发挥他们的作用。一是抄收新闻,打破了苏区消息闭塞的局面;二是开办了无线电训练班,为红军培养了大量的无线电技术骨干;三是进行技术侦察。正因为有了无线电技术侦察的帮助,红军痛痛快快地取得了第二次反“围剿”的胜利。在红军无线电台的组建过程中,郭化若的保密意识特别强。他制定了许多具体的保密纪律规定,建立了红军独特的通信制度,电台之间不许自行通话,新编电报密本,密本再加密表,密表常常更换,最重要的军事机密则一报一密,严格按照毛泽东的命令,电台专用电键由警卫员负责携带。1931年5月底,红一方面军无线电总队成立,下设5个分队,分别隶属于红三军、红四军、红十二军、红三军团和后方建制。

后来,郭化若在延安组建了人民军队第一所炮兵学校——延安炮兵学校。他创造性地提出了炮兵军事教育教授的8种方法,即集体研究、少讲多做、搞实验教育、按步前进、各科配合、以典型推动、应组织教育、经常考绩,为抗日战争的胜利和解放战争的胜利培养了大批的高素质的炮兵人才,成为八路军炮兵的摇篮。贺龙称赞他是“我军大大的功臣”。

头顶“托”帽办抗日红军学校

受王明“左”倾教条主义错误的影响,1932年7月,郭化若被调离了红一方面军代参谋长岗位,到红军军事学校任教,同时还莫名其妙地被打成“托派”,开除了党籍。1933年10月,红军军事学校改编为中国工农红军大学,郭化若任总教官。1934年10月,红军大学改编为干部团参加长征。

1935年10月,中央红军到达陕北,成立中国工农红军学校,郭化若任训练处长。头顶“托派”帽子的郭化若顾虑重重,在毛泽东与周恩来的信任和鼓励下,走马上任。在办学的过程中,他遇到很多实际困难,教学无教材,训练无器材,原有的教材不仅不适应抗日形势的变化和新的作战对象、作战条件的变化,而且在长征中也遗失得差不多了。面对这些困难,他没有退缩,心无旁骛地想尽一切办法逐一地解决,尽快地使学校教学活动走上正轨。

针对没有教材的现状,他集思广益。首先是借鉴外国的。他组织人员收集国外的教材,经过各方面的努力,找到了苏联红军的条令、条例和野外勤务教程、德国的步兵操典、日本的战斗纲要等。其次是亲自编写新的教案。郭化若根据红军的作战经验和实际情况,借鉴外国做法,夜以继日地编写了步兵、炮兵及工兵等教材。这些教材经毛泽东批准后,在学校施教,既解决了学校“有枪无子弹”的困境,又满足了教学的需要。

针对没有器材的难题,郭化若就因陋就简,组织大家就地取材,上山砍木材做单杠、木马等体育器材,找石块、黄土制作沙盘。射击训练缺少训练子弹,他就着重组织学员精练瞄准、击发。他对学员们说:“我们要的不是形式,而是实实在在管用的东西。别看今天我们用的训练器材土了些,可训练的效果用到战场就能打败敌人。”

他通过改革训练方法,达到提高教学效果的目的。他采取操场练兵和野外演习为主,沙盘作业、课堂讲解为辅的方法,着重进行野外训练和夜间训练,力求使大家掌握夜间山地的遭遇战、伏击战、游击战中进攻、防御、追击、退却、侦察等战斗手段。

1936年初,中国工农红军学校扩编为抗日红军大学,郭化若任第三科的训练主任。1936年11月29日,成立抗日红军大学第二校,郭化若任教育长。1937年3月,学校又改名为庆阳步兵学校。郭化若因人施教、因需施教,针对学员毕业后绝大多数要分配到游击队去的实际情况,及时建议教育内容除了仍以军事、政治、文化课为主外,还需要增设抗日游击战争的战术与拉丁文的课程。没有教材,他就自编军事课讲义,以浅显易懂的问答形式编写了《抗日的步兵战术问答》,对有关班、排、连会涉及到的战术问题,作了全面系统的论述,很受学员们的欢迎。他还着重抓战术技术训练和军风军纪教育,要求每个学员战术技术上过得硬,作风上过得硬,使学员们实弹射击平均命中率达到96%,军风军纪也有很大进步。总校教育长罗瑞卿称赞他“在严格军风军纪和加强技术方面作出了榜样”。

“亦官亦文”研究古兵法

1938年夏,郭化若任军委一局局长。毛主席鼓励他说:“当官又写文章,亦官亦文,两全其美。”

全国抗战之初,虽然相当数量的国民党正规军及地方军对日寇进行过积极抵抗,但由于国民党顽固派坚持一贯的反人民立场,不敢放手发动群众,实行单纯防御战略,进行片面抗战路线,使国民党几百万军队形不成坚强的战斗力,结果开战15个月就丢失大片国土,让日寇轻而易举地打到了广州、武汉,囊括了华北、华中的大片土地和华南的要地。有一天,毛泽东对郭化若说:“国民党中的顽固派,花岗岩脑袋,不承认游击战的战略地位,不搞运动战与阵地战相结合,处处招架,处处挨打,能不打败仗吗?”“化若同志,你能不能写点关于古兵法的文章,宣传点运动战思想对国民党的军官,搬古兵法,他们懂,听得进,讲马列,讲唯物辩证法,他们听不进。”郭化若深知毛主席是运用马克思主义的观点和方法,研究运用古兵法的典范,也深刻领悟了毛主席这一席话的用意,就是要通过对古兵法的宣传帮助国民党广大官兵正确认识巩固抗日民族统一战线的重要性,坚持抗日游击战争,实行运动战与阵地战相结合,学会“古为今用”,从而取得抗日战争的胜利。

为了落实毛泽东的指示,郭化若很快找了一些关于古兵法的资料进行潜心学习与研究。他在查阅古代战例时,认为“赤壁之战”这个战例非常好。当年,曹操率领号称80万大军南下攻吴,正是因为孙权联合刘备,又采取了正确的火攻战术,才能在赤壁大败曹军。于是,他通过《赤壁之战及其对民族抗战的启示》这篇文章告诉大家,中华民族团结则存,分裂则亡。我们的民族团结,长期合作,不但要创造出抗日中的新“赤壁”的战绩,使日寇像曹操一样“引军北还”,东归三岛,还要使国共的合作长期发展下去,建立起独立幸福的新中国。接着,他又写了《齐燕即墨之战的初步研究》一文。他在文章中全面分析了2200多年前齐国在抗击强敌入侵时转败为胜的战例,认为:“齐国能转败为胜,除了采取了正确的战法外,最根本的原因是军民团结一致,坚持抗战到底。”“在我国现时的抗日战争中,日寇只能逞凶于一时。人民中有无限的力量潜存着,动员起来,组织起来,配合军队作战,就能最终打败敌人,取得抗战胜利。”

这两篇文章,分别发表在1939年2月和4月出版的《八路军军政杂志》上。许多国民党军将领阅读了这两篇文章,感触颇深。有的还给杂志编辑部来信,说读了郭化若的“赤壁之战”“即墨之战”等文章之后“令吾深省”、文章可谓“切中时弊矣!”

除此之外,郭化若还研究《孙子兵法》。《孙子兵法》是我国古代军事思想的精粹,是中国传统文化的珍贵遗产,是指导古代战争取胜的武器和法宝,对当今的战争也具有很强的指导意义。郭化若打算写点有关《孙子兵法》方面的文章,让《孙子兵法》在民族解放战争中发挥出更大的作用。毛泽东知道后非常支持,并指导他说:“要为了发扬中华民族的历史遗产去读孙子的书,要精滤《孙子兵法》中卓越的战略思想,批判地接受其对战争指导的法则与原理,并以新的内容去充实它。研究孙子,就要批判和反对那些曲解孙子的思想和贻误中国抗战戎机的思想。”“首先要深刻地研究孙子所处时代的社会政治经济情况、哲学思想以及包括孙子以前的兵学思想,然后对《孙子兵法》本身作研究,才能深刻地理解《孙子兵法》。”郭化若按照主席的指点,广泛收集资料,认真阅读,到处请教,花了3个多月的时间,写出了《孙子兵法之初步研究》。文章一发表,影响深远,就连国民党的高级军官也高度关注,纷纷向周恩来打听作者的情况。周恩来自豪地对他们说:“郭化若是我们共产党的秀才。

从此以后,他一直没有中断对《孙子兵法》的研究,受到海内外广大学者的赞扬和高度评价,一致认为他是当代最有权威的研究《孙子兵法》的专家。

呕心沥血编战史,但留点墨在人间

新中国成立后,南京军区根据中央军委的指示,负责编写新四军抗日战争史和第三野战军解放战争史的工作。这是一项任务艰巨、系统性很强的工程。南京军区只有郭化若既有实战经验,又精通军事理论。陈毅也指示此项工作必须由郭化若来负责。由此,从1959年开始,郭化若就把主要精力逐渐放在编战史上。

在郭化若的领导下,战史编辑工作紧张而有序地开展。首先成立了编审委员会,加强编写力量的组织领导,还特邀陈毅任编委会主任。其次充实战史编辑室力量,增加编写人员,由郭化若直接领导。再次广泛收集史料,全体编写人员通过各种渠道广泛收集战史资料,还到各地进行实地调查采访,挖掘各种文件、记录、战例、战役战斗等大量史料,然后进行整理研究。

在编写战史工作中,他始终坚持以毛泽东军事思想为指导原则,实事求是地反映新四军、华东军区、第三野战军在抗日战争中和解放战争中的真实面貌。在编写新四军战史时,他要求工作人员一定要反映刘少奇在皖南事变后为重建和发展新四军作出的不懈努力以及重要贡献。对于战史中的一些关键问题,他总是不厌其烦地与编辑室的同志商榷探讨,力求史实准确,观点正确,经得起历史的检验。对于一些有争议的问题,他从不先下断语、做结论,而是广纳良言汇聚众智,从而达到认识上的一致。同时,他还经常向陈毅、粟裕、谭震林、张云逸、邓子恢等领导同志汇报、请示,聆听他们的指示和修改意见。在战史编辑室全体人员的辛勤努力下,于1963年底,南京军区编印了《新四军抗日战争战史》《中国人民解放军华东军区、第三野战军第三次国内革命战争战史》两部书。一些老同志看了这两部书后,给予了高度的评价:“战史真实客观,反映历史全面,是部不可多得的历史好教材。

1973年12月,中央军委任命郭化若为军事科学院副院长。他虽已年近古稀,仍精神满满,把自己全部精力投入到了编写中国人民解放军战史的工作中。在编写中国人民解放军在土地革命战争时期、抗日战争时期、解放战争时期的三部战史和志愿军抗美援朝战史时,他把端正指导思想放在首位。他一再强调必须坚持毛泽东思想,要突出毛泽东对中国革命和中国革命战争的领导作用。他还强调,编写战史,就是要通过叙述战争的进程,展现毛泽东思想如何在实践中指导中国革命战争不断取得胜利。为此,在他的不懈努力下,大家统一了指导思想。为了启发大家的思路,帮助大家排除写作中遇到的困难,他经常把自己在毛泽东、朱德身边工作的亲身经历、所见所闻,以及多年从事军史、战史研究工作的体会,人民军队历史上的一些重大事件,叙述这些重大事件时应该把握的观点,有些具体事件的写法等分享给大家。初稿写出以后,他发扬民主,以普通一员的身份参加逐章逐节的讨论。在他悉心指导下,终于在1987年完成四部战史的出版工作。

1988年,他回顾自己60多年的经历,作诗一首《人民武装斗争回顾》,诗中写道:“六十年来多少事,但留点墨在人间。”郭化若留下的“点墨”,给后人学习研究中国人民武装斗争史提供了宝贵的资料。