仰望一颗不落的星辰

魏巍是中国现当代一位著名作家,是一位绕不过去的诗人,还是一位勇敢的战士。魏巍长达70年的文学创作,为党和军队的思想文化建设作出了突出的贡献。他始终怀着对党的赤诚,对人民的热爱,将深厚的情感投入到关注普通人生活的写作之中。他的文章客观反映了社会现实,也真实地体现了老一代军旅作家的革命情怀。

魏巍,1920年3月生于河南郑州,原名魏鸿杰,17岁辗转山西投考八路军115师军政干校时把名字改为“魏巍”。

魏巍长期在部队工作,曾任总政治部创作室副主任、北京军区文化部部长、北京军区政治部顾问等。魏巍是一届、二届、三届全国人大代表,他还是中国文联荣誉委员、中国作协荣誉委员。他的长篇小说《东方》获首届茅盾文学奖、首届中国人民解放军文艺奖和首届人民文学奖。长篇小说《地球的红飘带》获“人生的路标”奖及人民文学奖。《东方》《地球的红飘带》《火凤凰》共同构成中国革命战争史三部曲。

1951年4月11日,魏巍撰写的战地通讯《谁是最可爱的人》在《人民日报》头版发表。毛泽东主席读后批示“印发全军”。朱德同志读了这篇文章连声称赞:“写得好,很好!”周恩来总理也曾在文艺界一次会议上赞誉这篇作品。

魏巍曾写道:中国革命是世界上最壮观最伟大的革命之一。在文学上无论如何该有相应的表现。在这中间,我愿尽自己的一点本分。

我与魏巍相识于20世纪90年代初,我们是忘年交。我是被魏巍多次写进日记的人,他是影响我一生的文学前辈。2008年8月24日晚7点12分,魏巍在北京301医院因病去世,享年88岁。

在魏巍离开我们16年之即,我想写写魏巍,因为我觉得自己很对不起他老人家。

难忘那年的访谈

2003年6月22日下午,小雨,空气异常清新。北京西山八大处甲一号大院西北门口。我在一位战士引领下,沿着盘桓在山间的水泥路,来到山坡上一座小院。精神矍铄的魏巍老人得知我要来采访他,早早就在一楼客厅里等我了。他穿着一条旧式绿军裤,两道寿眉给人以和蔼祥瑞之感。那天,魏巍特别愉快地接受了我两个多小时的访谈。

说起抗美援朝战争的胜利,我就情不自禁地想起“谁是最可爱的人”。

抗美援朝战争的伟大胜利,是中国人百余年来反帝斗争最辉煌的里程碑。抗美援朝战争和抗美援朝运动,以其丰富内涵和深远影响,成为全国人民共同享有的一笔极其宝贵的精神财富。

从1950年到1958年,魏巍三次赴朝。魏巍的战地通讯《谁是最可爱的人》在全国以及朝鲜战场的志愿军内部产生极其强烈反响,鼓舞了部队的斗志和士气,激发了国内开展抗美援朝运动的热情。自此,“最可爱的人”便成为中国人民志愿军官兵的光荣称号。写给“最可爱的人”的慰问信,雪片似地从祖国四面八方飞过鸭绿江。魏巍的名字也由此传遍全国。后来,《谁是最可爱的人》人选中学语文课本,影响了几代中国人。

在志愿军撤离朝鲜的时候,魏巍还写了《依依惜别的深情》等文章。这些文章后来被结集出版为《谁是最可爱的人》一书,并被译成多种外国文字。

魏巍告诉我,1950年12月中旬,他接到任务,到朝鲜去了解美军战俘的政治思想情况。此次与他共同执行任务的有新华社的顾问、英国共产党伦敦区的书记夏庇若同志和新华社的处长陈龙同志。风雪弥漫,他们组成一个小组到了朝鲜,在志愿军总部与政治部主任杜平同志见了面后就前往碧潼战俘营了解美军情况。魏巍等三人在那里接触了许多美国士兵和军官,同他们进行了个别谈话。这些俘虏中不少是参加过第二次世界大战的官兵,多数表现出厌战情绪,不愿远离故土,不理解也不愿意参加这次战争。

他们完成了调查美军情况的任务,给总政治部写了一份报告。这时大家不约而同地想到前方阵地去看看。于是他们顶着严冬的风雪,冒着敌机、敌炮的轰炸奔赴汉江南岸。夏庇若等同志到了汉城,魏巍则到了前线部队。

在前线,魏巍耳闻目睹了许多撼人心魄的事情,他决心留下来。此次在部队采访历时三个月,他看到我们的战士在面临艰巨的任务和艰苦的环境时所表现出的英勇、顽强的精神,比起过去在抗日战争和解放战争中所看到的还要震撼,特别是这种英勇精神的普遍性,更是空前的。伤员随队作战的比住院疗养的人数还多,这是世界战争史上的奇迹。

在朝鲜时,魏巍曾无数次问过自己,我们的战士为什么那么英勇,硬是不怕死吗?那种高度的英雄气概是怎样产生的呢?他带着这些问题访问了志愿军中各种岗位上的同志。

魏巍说:“他们由于锻炼与认识的不同,虽然有些差异,但是都有着共同的一点,即对于伟大祖国的爱,对于朝鲜人民深刻的同情,和在这基础上做一个革命英雄的荣誉心。于是,我了解了在党的教育下这种伟大深厚的爱国主义与国际主义的思想和感情,就是我们的战士英勇无畏的最基本的动力。”

“近100年来,我们中华民族经历了许多灾难和不幸,签订了许多丧权辱国的不平等条约。抗日战争和抗美援朝战争的胜利是中国人民战争史上的华章。抗日战争的胜利是国共两党合作下取得的。而抗美援朝战争的胜利却是在中国共产党领导下夺取的。那时中国人民刚刚胜利,新中国刚刚成立不久,西藏还没有解放。立足未稳,战争的创伤还没有恢复。敌我力量悬殊,武器装备也不好,美强我弱。我们打败了美国支持的蒋介石,还不曾与美军直接交手。我们处在恢复百孔千疮经济的艰难时期,美帝国主义打来了,你能够说,现在我们没有力量,要先把经济搞上去,不去支援朝鲜?唇亡齿寒呀,不能!所以,‘抗美援朝、保家卫国’八个字成了全国人民的强大精神动力。

魏巍说,抗美援朝战争的胜利有四个方面的决定因素:一是毛泽东同志的英明决策和指挥,如果不具有毛泽东同志那种异于常人的胆略,是不会作出这种果断的决策的;二是我们的将士无比英勇;三是全国人民的大力支援;四是与朝鲜军民的亲密合作。正是这四方面的因素,才充分发挥了正义战争的威力,越战越强,最后才取得了完全的胜利。

魏巍回忆,杨得志司令员和他谈话时说:“我们对军事形势要有正确的估计,当前,美军攻下我们的阵地是不可能的,上甘岭的战斗就是一个例子。而我们志愿军却可以攻破敌人的阵地,金城战役就是一个例子。所以美国不能不同意停战。”

魏巍说:“中国人民志愿军与朝鲜军民并肩奋战,击败了美帝国主义的猖狂进攻,保卫了中朝两国的社会主义制度,也保卫了世界和平。抗美援朝战争,空前沉重地打击了美帝国主义,使这个最强大、最凶恶的帝国主义遭受空前未有的失败。伟大领袖毛泽东主席与中国人民所表现出的不怕帝国主义,敢于斗争、敢于胜利的胆识与豪气,不仅向全世界宣告了东方人民的新生及其不可战胜的力量,同时它将永远昭示我们的子孙后代,牢记历史,继承先辈精神,并以之去建设我们的社会主义国家,去正确认识和对待世界上发生的种种事情,并百倍地提高警惕以防止和反对帝国主义随时可能发动的侵略战争。

中国人民志愿军全体将士展现了惊天动地的革命英雄主义和自我牺牲精神。他们的勇敢、坚毅,向全世界人民展示了正义的威力,将在世界人民保卫和平斗争的史册上万古流芳。

我们要充分发扬伟大的抗美援朝精神,记住这段辉煌的历史。对广大人民群众进行爱国主义、国际主义和革命传统教育,让青少年一代,永远不要忘记中国人民志愿军的丰功伟绩,永远不要忘记长眠在异国他乡的英魂,永远不要忘记中华民族为捍卫年轻的新中国而付出的巨大牺牲,永远不要忘记全体中华儿女为赢得这场战争胜利所作出的重大贡献。

魏巍是我文学路上的引路人

翻开眼前我在北京军区总医院工作时的一本特别日记本,那上面是我的十多篇散文习作。在日记本扉页上,是魏巍在住院的日子里为我写的书信体“小序”。小-班同志:

看了你的这几篇小散文写得很不错,已经有一个好的起点。希望你在健康的道路上,继续跋涉,继续攀登。

魏巍

1991年2月10日

于北京军区总医院

有一天,我又去病房探视他,魏巍对我这位文学青年说,一篇好散文至少要有四个特点。第一就是思想。一定的思想才是一篇散文中的骨架和灵魂,如果没有一定的思想,这篇散文无论如何也是站不起来的。第二要真情实感。作者的真情实感,是构成散文作品的真正的血肉,是打动读者心弦的东西。作者这种情感越深厚,越能感动读者的心灵。缺乏真实情感,徒有华丽词藻,是注定不能感动人的。第三要有一定的人和事儿。最好事情本身就比较感动人,一种思想、一种情感,如果不附丽于一定的人和事上,就会显得空洞,难以得到尽情发挥。第四是精炼,各种问题,精炼都是重要品格,散文要求应该更严,作为语言艺术,散文更应该写得优美,一言一字都要十分考究。

魏巍还认为,思想政治上有良好愿望,还要有艺术上的孜孜追求,还要“熟练手中的武器”,了解各种文艺形式的特性。魏巍创作虽然是从事诗歌开始的,但长篇小说、报告文学、散文、杂文、政论、文艺评论、传记、电影,多种形式他都运用得当,而且理论思维和形象思维、诗笔和史笔也结合得很完美。

魏巍为我的第一本书《心路弯弯》题写了书名。后来,这本书再版,我在再版后记中这样写道:

……是不是每一个处于健康而清醒状态中的人,都能不顾任何权力的强制而公布自己的思想呢?这里,我特别感谢把我引领到文学之门,接受文学理念的作家魏巍先生。他们是了不起的一代人,目睹并亲历过人民的苦难,为了民族的解放,他们投身于战火硝烟中,许多战友牺牲了,而他们幸运活了下来。他们用青春、热血和生命追求革命理想。现在许多人在精神追求上变得越来越盲目和无所适从时,我们对至今仍然坚守着自己理想和信念的他们那一代人,不得不充满钦佩……

魏巍在为我的第二部文集《无悔的心情》写的序言中这样写道:

班永吉同志是从战士成长起来的一位散文作家。他是一个农民的儿子,是完全从基层干起来的。从他当战士起,就常写些部队生活的报道,很有成绩,以后上级又送他到军报当了新闻实习生加强培养。用他自己的话说,那时报纸上已发表了不少“豆腐块”“火柴盒”的文章。他就是这样一步一步扎扎实实地锻炼起来的。

当我接到这部文稿时,我欣喜地看到,他已登上了一个新的台阶。作者不仅在严肃地生活,而且也勤于思考。自然,这要关涉到世界观、人生观、价值观的问题。这是一个非常重要的问题。在这里,作者讲了不少对读者有益的启示。但似乎还觉得深度不够。这使我想到,作者如果在文学上想再跃上一个更高的台阶,还需要马列主义、毛泽东思想的学习,用以构筑更雄厚的基础。这也正是现时某些年轻作家的不足之处。我认为,对当前社会出现的错综复杂的现象,没有一定的马列主义水平,是很难理清楚的。当然更无法引导读者前进。

在人生的道路上,一帆风顺的事不会有的。为人、为文也是一样的。只有经过不断的磨砺,才会变得更加坚强吧。

序言的最后一行:“班永吉同志,愿共勉之!”

我分明感到他是那么关心关爱我,而魏巍一字一句写的千余字的序言,竟然没有收录到那本书里去。那段时日,魏巍正在“走麦城”。一位大领导让魏巍写“检讨”,他始终没写……出版社慎重起见撇下了魏巍为我写的序。我很对不起他老人家,这件事让我遗憾至今。

魏巍在审定我这本书的修改稿日寸,在我的一句话——“对透支你健康、透支你生命的事情,你要勇敢地说‘NO’”旁写道:“这要看什么事情,崇高的人民事业,自然可以透支、可以牺牲。”

魏巍说,任何人都是以自己的言行写自己的历史,塑造自己的形象。文学艺术家写他人、画他人、演他人、唱他人,同时也是在写自己、画自己、演自己、唱自己,塑造自己的形象。

和魏巍的最后一面

2008年7月5日,我应邀到北京中国现代文学馆参加“日寸代的鼓手·诗人——田间诞辰90周年学术研讨会”。

魏巍的女婿李新志在会上宣读了魏巍在病榻上写的纪念诗人田间的一篇文章。在李新志的发言中,我才得知魏老已经住院了好些日子。会后,我约请《唐山晚报》记者安瑞华一起来到解放军总医院探望了这位世纪老人。

下午3点半,我们来到病房门口。魏巍女儿魏平告诉我们,她爸爸还在午休,让我们在会客室里等一下。

约一刻钟过去,我们便被魏平大姐叫到她爸爸度过生命最后岁月的那个10号病房。魏巍老伴刘秋华也从西山八大处来到病房。在老伴提醒下,魏巍很清晰地喊出我们两个人的名字。

午休后的魏巍简单擦洗整理了一下,老伴刘秋华便自然地给魏巍手中倒出了一点“大宝”SOD蜜。

我和安瑞华向魏巍介绍了当天上午田间学术研讨会情况。魏巍说,没必要让李新志全文念完,应该把研讨会发言日寸间多留给大家一些。

会谈中,魏巍把2008年初中国文联出版社出版的《新语丝》和《四行日记》两本新著送给了我们。《新语丝》收录了魏巍近年创作的散文、杂文70余篇,为纪念毛泽东同志诞辰100周年创作的长篇报告文学《话说毛泽东》也收录其中。《四行日记》是魏老1952年赴朝鲜战地深入采访、1965年奉周总理之命与巴金共赴越南战地采访、两次重走长征路、深入石油一线了解工人生活而写下的作品结集。魏巍对我们说,他对这两部作品很满意。

魏巍欣然握笔,在他新版的两著扉页上都愉快地写下一“永吉同志存念魏巍2008年7月5日”。

在病房里签字的瞬间,我让安瑞华拍摄下了我和魏老的最后一次合影。看到魏老题字时的精气神,没有想到,这竟是魏巍对我最后一次题签赠书,也是对我的最后一次关怀。

记得是2000年夏天的一个下午,一位河南文友在我家看到我书柜里有一套广东人民出版社出版的《魏巍文集》10卷本后,慕名也想索要一套《魏巍文集》。由于这位文友第二天急于赶回郑州,我便给魏巍打了一个电话,告诉他,想为文友要一套他的文集。魏巍爽快答应了。当晚,我就从魏巍家取回一套文集。魏巍还为这位文友题了字。临走,我便给魏巍放下买书钱。谁知过了很长时间,在一次研讨会上,魏巍给了我一个信封,里边装有20元钱,并告诉我超出“文集”定价,退回20元。我真佩服魏巍这股较真劲儿,同时也感到他有点“迂腐”。

在我书柜里,连同他以前赠送我的《魏巍文集》10卷本,现在已是12卷了。

《新语丝》(《魏巍文集》续一卷)《四行日记》(《魏巍文集》续二卷),正是他晚年的心血之作。

这让我想起魏巍给我说起的一件与《魏巍文集》续集出版有关的伤感往事。

进入新世纪,解放军出版社向魏巍约稿。他们考虑到魏巍10卷本文集中尚没包括日记这部分,拟将魏巍的日记编辑出版。编辑考虑到魏巍一生中“赴朝鲜之行”“访越南之行”“新访长征路”“石油战线巡礼”这四个人生中的重要经历,认为出版这“四行日记”是有一定意义的。《四行日记》作为《魏巍文集》的续二卷,交给了解放军出版社。但因2001年7月魏巍走“华盖运”。解放军出版社出版他的书有顾虑,暂时就把魏巍书稿压在了出版社。其间,在魏巍催促下,出版社也曾向当时的总政治部写请示报告,没有得到任何答复。后来出版社委婉地说,请另找其他出版社出版吧。对于此事,魏巍曾说.到了21世纪了,他参军60多年,作为一个作家,当时连书稿出版都困难。还好,中国文联出版社赶在魏巍去世前,将《新语丝》与《四行日记》一并出版了。

记忆随伤感的往事,镜头又闪回到20世纪60年代“文革”开始。魏巍被当作“文艺黑线人物”“周扬的人”“三反分子”“资产阶级反动艺术权威”进行批判。一下子,他那些曾鼓舞过多少人的好作品都变成了“大毒草”,连《谁是最可爱的人》也被说成是宣扬了战争的恐怖和残酷的“暴露”文学。一些人先把魏巍挂在“三家村”之一的邓拓线上,后又说他是周扬手下的20个名作家之一,所以大会批斗了20多次,小会无数。魏巍对于“莫须有”罪名当然不接受。一些人认为魏巍态度不好,并勒令交出已写了40万字的《东方》初稿。

1967年10月,魏巍主动要求到北京门头沟煤矿去,到工人阶级队伍中去锻炼。此后不久,北京军区代司令员郑维山对魏巍的事情作了三条批示:一、魏巍问题是人民内部矛盾;二、作品基本上是好的;三、和周扬是一般关系。在当时,能得到这个评语是相当不错了。

魏巍令无数读者所敬仰,固然是因为他是一位创造了传世之作的著名作家,更因为他对广大人民群众有休戚与共的真挚感情。他的作品产生于人民伟大斗争的实践之中,他的情感始发于祖国和人民跌宕起伏的命运中,他的作品源于人民的美、生活的美、真实的美,源于千千万万创造历史的普通老百姓的美。

魏巍曾说,人们给了他很多的称号,他最喜欢的是两个,一个是诗人,一个是战士。

魏巍少年时代就喜欢诗歌,15岁开始发表诗作。抗日战争、解放战争,魏巍是伴随着他的诗歌走过来的。他的诗中有人民的苦难,有民族的抗争,有淳朴的对人民的感情,有美好的爱情,有忠贞,有壮烈的牺牲,有诗人自己最坚定的信念。魏巍又像战士一样顽强、勇敢、无畏、不屈。

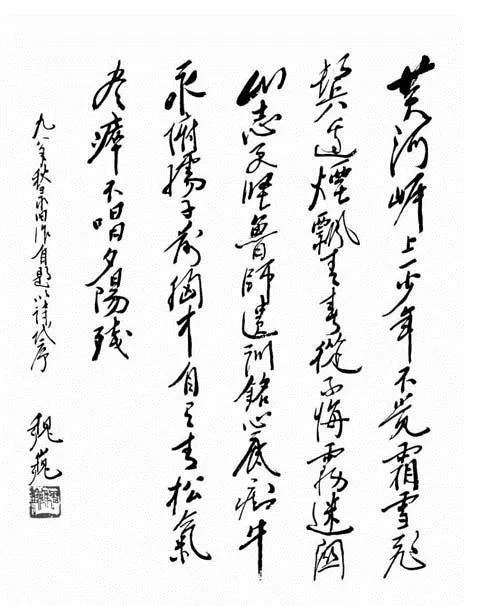

魏巍晚年曾在诗作《自题》中写道:“黄河岸上一少年,不觉霜雪飞鬓边。烟飘青春从不悔,雾迷关山志更坚。鲁师遗训铭心底,痴牛永俯孺子前。胸中自有青松气,尽瘁不唱夕阳残。

这让我想起了魏巍为我题写的条幅——“天地有正气,江山不夕阳。”

他真的做到了“胸中自有青松气,尽瘁不唱夕阳残”。他是一颗永远让人仰望的不落的星辰。