第一届全国人民代表大会召开与新中国首部宪法诞生

总有一些时间节点,在历史长河中历久弥新;总有一些特殊事件,留下难以忘却的记忆。70年前,在北京中南海怀仁堂隆重召开的第一届全国人民代表大会第一次会议,就是这样的节点和事件。这次会议上通过的《中华人民共和国宪法》,不仅标志着人民代表大会制度的正式建立,而且在中国历史、党的历史上都有着极其重要的意义。

酝酿第一届全国人民代表大会

了解历史才能看得远,理解历史才能走得远。新中国成立前夕,中国人民政治协商会议第一届全体会议讨论通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》明确规定:“中华人民共和国的国家政权属于人民。各级人民代表大会由人民用普选方法产生之……国家最高政权机关为全国人民代表大会。”然而,由于解放战争还没有结束,各种社会政治改革也没有在全国范围内进行,经济仍需要一个恢复时期,用普选方法产生人大代表,召开全国人民代表大会的条件尚不成熟,因而只能采取由中国人民政治协商会议代行全国人民代表大会职权的过渡方式。

当历史的车轮滚滚驶到1952年,上述形势已发生了巨大变化,古老而饱经苦难的中华民族焕发出勃勃生机。这时加强政治建设的任务便提到日程上来,召开全国人民代表大会和制定宪法等问题开始纳入中共中央的统筹考虑中。于是,1952年11月中共中央作出决定,立即着手准备召开全国人民代表大会,并制定宪法。12月1日,经毛泽东审定并由中共中央发出的《关于召开党的全国代表会议的通知》明确指出:为了充分准备全国人民代表大会的召开,中央决定于1953年2月5日召开党的全国代表会议。同时认为现在召集全国人民代表大会的条件已经具备,拟于1953年9月间召开,并在大会上审议通过宪法,批准五年计划纲要,修改中央人民政府组织法,选举新的中央人民政府领导机关。从通知内容看,这是关于准备召开全国人民代表大会和制定宪法的第一个文件。

1952年12月24日,第一届全国政协常委会举行第四十三次会议,一致同意中国共产党的建议,决定由全国政协向中央人民政府委员会建议,于1953年召开全国人民代表大会和地方各级人民代表大会,并开始进行起草选举法和宪法草案等准备工作。随后,1953年1月1日,《人民日报》元旦社论中,把“召集全国人民代表大会,通过宪法,通过国家建设计划”列为1953年的三项伟大任务,并向全国公布。

化目标为行动、把蓝图变现实,关键在落实。为推动三项伟大任务如期完成,1953年1月11日,毛泽东召集了有18位党外民主人士参加的座谈会。在听取大家的发言后,毛泽东语重心长地说,困难是可以克服的,孙中山先生领导的辛亥革命,在南京临时政府成立后的几天工夫,由19名代表(每省一个人)就搞出了“临时约法”。《共同纲领》经过大家讨论,实际上搞起来,前后也不过一个月。12日,周恩来召集政协座谈会,广泛听取各界人士对召开全国人民代表大会的意见。13日,在中央人民政府委员会第二十次会议上,毛泽东针对以上两次座谈会上大家提出的问题作了解释和说明。他说,就全国范围来说,大陆上的军事行动已经结束,土地改革已经基本完成,各界人民已经组织起来,因此,根据《共同纲领》的规定,召开全国人民代表大会及地方各级人民代表大会的条件已经成熟。当然,困难总是会有的,但是比起抗美援朝、土地改革、镇压反革命、“三反”“五反”、恢复经济,困难都要少一些。

这次会议作出的《关于召开全国人民代表大会及地方各级人民代表大会的决议》指出,1953年召开由人民用普选方法产生的乡、县、省(市)各级人民代表大会,并在此基础上召开全国人民代表大会。为了做好宪法和选举法的起草工作,会议还决定成立以毛泽东任主席的宪法起草委员会和以周恩来为主席的选举法起草委员会。会后,这两个委员会便开始了紧张工作,第一届全国人民代表大会进入紧张有序的筹备阶段。

起草新中国首部选举法和宪法

这是一串载人史册的足印。这其中,虽有很多难以想象的困难,但选举法起草委员会夜以继日地工作,很快就拿出了《中华人民共和国选举法(草案)》。1953年1月25日,周恩来将选举法草案的修改本送给毛泽东审阅。第二天,毛泽东即批复赞同,并将选举法定名为《中华人民共和国全国人民代表大会及地方各级人民代表大会选举法》。从内容上看,这部选举法将近百年来中国人民反对帝国主义、反对封建主义的民主革命斗争成果和人民民主的原则在法律上确定了下来,这是一个巨大的历史进步。2月11日,中央人民政府委员会第二十二次会议通过了这部选举法,并于3月1日公布施行。

为了切实做好各级普选工作,全国进行了第一次人口普查。据统计,截至1953年6月30日24时,全国人口为601912371人。当时,有323809684人参加了选民登记,占进行选举地区1 8周岁以上人口总数的97.18%;在全国基层单位参加投票的选民共有278093100人,占登记选民总数的85.88%。12月8日,毛泽东和中共中央其他领导人也以公民的身份,参加了北京市西单区中南海选区的基层选举。从规模和参与率上看,这次普选是中国乃至全世界的一次空前的民主运动,为召开全国人民代表大会创造了十分有利的条件。

与此同时,随着中央宣传部编写并经毛泽东审定和修改的《为动员一切力量把我国建设成为一个伟大的社会主义国家而斗争——关于党在过渡时期总路线的学习和宣传提纲》的下发,制定宪法所必须解决的指导思想、基本依据和根本任务等一系列问题也就迎刃而解了。于是,1953年12月24日,中共中央政治局召开扩大会议,决定毛泽东在杭州亲自带领宪法起草小组着手起草中华人民共和国宪法草案。随即,毛泽东带着宪法起草小组的陈伯达、胡乔木、田家英乘专列离开北京,于27日夜来到风景如画的杭州。当时,毛泽东住在刘庄一号楼。每天午后3点,他便带领起草小组驱车绕道西山路,穿过岳王庙,来到北山路84号的办公地点。那时北山路84号大院是由主楼和平房两部分组成。毛泽东在平房里办公,宪法起草小组在主楼办公,往往一千就是一个通宵。

目标是行动的指南,问题是突破的方向。起草小组到达杭州不久,毛泽东就开列了一个有十种中外各类宪法的书目,包括1936年苏联宪法及斯大林报告、1918年苏俄宪法,罗马尼亚、波兰、德国、捷克等国宪法、法国1946年宪法等。同时,毛泽东还就人民出版社编纂的《人民民主国家宪法汇编》一书如何学习,提出了自己的看法。他说,该书所辑各国宪法大同小异,罗、波应取其较新,德、捷要取其较详并有特异之点,其余有时间亦可多看。可以说,这也是中共最高层领导第一次如此系统地学习法律,为后来讨论审议中华人民共和国宪法草案起到了积极作用。

此时,在宪法起草小组共同努力下,宪法起草工作进展比较顺利。从1954年1月9日开始,到2月17日草案初稿已经完成。随后,在毛泽东的主持下,起草小组通过通读通改的方式,于2月24日完成“二读稿”,26日完成了“三读稿”,3月9日拿出了“四读稿”。在修改过程中,毛泽东就人们关注设立国家主席一职说,我们中国是一个大国,叠床架屋地设个主席,目的是为着使国家更加安全。有议长,有总理,又有个主席,就更安全些,不至于三个地方同时都出毛病。如果全国人民代表大会出了毛病,那毫无办法,只好等4年再说。而设国家主席,在国务院与全国人民代表大会常务委员会之间有个缓冲作用。当时,宪法的初稿,曾一度考虑在全国人民代表大会设议长和副议长,并且每届任期4年。因考虑不符合中国国情,即改为常务委员会委员长和副委员长。随后,毛泽东还在宪法草案的最初稿上批示,“设副主席一人,主席因故不能执行职务时由副主席代理之”。他在草案“四读稿”上写道:“副主席受委托得代行主席部分职权,此点必须加入。”

首次就起草宪法草案作说明

制定出一个好宪法草案,只是万里长征走完了第一步。接下来的工作,依然需要不懈努力,并见诸行动。1954年3月17日,毛泽东和宪法起草小组一行回到北京,立即着手召集宪法起草委员会会议,讨论宪法草案。3月23日下午,中华人民共和国宪法起草委员会会议在中南海勤政殿举行。毛泽东主持会议。刘少奇、周恩来、陈云、董必武、邓小平、宋庆龄、李济深、何香凝、沈钧儒、程潜等26名宪法起草委员会委员出席了会议。首先,毛泽东代表中国共产党向会议正式提交了《中华人民共和国宪法草案(初稿)》。随后,陈伯达受毛泽东委托,在会上作了关于宪法草案(初稿)起草工作的说明。随后会议决定,除在宪法起草委员会全体会议上进行讨论外,还要会同全国政协进行分组讨论。同时分发给各大行政区、各省市的领导机关和各民主党派、各人民团体的地方组织展开讨论。

接着,从5月27日至31日,在刘少奇的主持下,宪法起草委员会接连召开了4次全体会议,对草案初稿逐章讨论,最终形成了宪法草案(修正稿)。随后,全国政协和各省市党政机关、军队领导机关,以及各民主党派和各人民团体的地方组织共8000多人,用了两个多月时间对宪法草案(初稿)进行讨论,提出各种修改意见5900多条。这一期间,毛泽东始终关注着宪法草案的讨论情况,并让田家英将宪法起草委员会办公室收集、整理和从各个方面提出来的修改意见、建议及种种疑问向他汇报。

6月11日下午,宪法起草委员会举行第七次全体会议,毛泽东主持会议并发表讲话。他说:“宪法的起草,前后差不多7个月。最初第一个稿子是在去年11、12月间,那是陈伯达同志一个人写的,但后来没有采纳。第二稿是在西湖两个月,那是一个小组起草的。第三稿是在北京,就是中共中央提出的宪法草案初稿,到现在又修改了许多。每一稿本身都有许多修改。在西湖那一稿,就有七八次稿子。前后总算起来,恐怕有一二十个稿子了。大家尽了很多力量,全国有八千多人讨论,提出了五千几百条意见,采纳了百把十条,最后到今天还依靠在座各位讨论修改。总之是反复研究,不厌其详。将来公布以后,还要征求全国人民的意见。”

6月14日,在中央人民政府委员会第三十次会议上,一致通过了《中华人民共和国宪法草案》和《关于公布中华人民共和国宪法草案的决议》。会上,毛泽东作了关于《中华人民共和国宪法草案》的说明。他开头第一句话就是:“这个宪法草案,看样子是得人心的。”并认为宪法草案之所以得到大家拥护,主要是坚守了两条;另一条是正确地恰当地结合了经验,一条是正确地恰当地结合了原则性和灵活性。傅作义在发言中说:“在召集人会议上,大家一致同意写一条:中华人民共和国主席是国家元首。可是被毛主席抹去了。但是这并不能抹去亿万人民衷心的爱戴。愈谦逊愈伟大,愈伟大愈谦逊。”毛泽东晓之以理地说,删除“中华人民共和国主席为国家之元首”的条文,有人说是由于有些人特别谦虚。不能这样解释。这不是谦虚,而是因为那样写不适当,不合理,不科学。在我们这样的人民民主国家里,不应当写那样不适当的条文。不是本来应当写而因为谦虚谨慎才不写。科学没有什么谦虚不谦虚的问题。搞宪法是搞科学。会议结束的当天,《中华人民共和国宪法草案》正式公布了,郑重地交付全国人民讨论并征求意见。

在随后的两个多月里,全国各界共有1.5亿多人参加了宪法草案的讨论,并提出了许多修改和补充意见。如8月4日,中共中央华南分局发给中央一个电报,说广东省人民代表大会有代表提出,请全国人民代表大会授予毛泽东主席最高荣誉勋章。中共中央秘书长邓小平接到这份电报后,立即报送毛泽东。8月6日,毛泽东在这份电报上批示:“请即复不要通过此项提案。”在全民讨论中,还有人提议把这部宪法命名为“毛泽东宪法”,也被毛泽东拒绝了。

首次明确召开第一届全国人民代表大会时间

努力尤如陈酿,经历时间的考验,才能结出丰硕成果。到1954年下半年,鉴于召开全国人大代表的选举和宪法草案的制定等各项工作已经基本就绪,8月11日,中央人民政府委员会第二次扩大会议通过的《关于召开中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议的决议》确定,定于1954年9月15日召开中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议。

有鉴于此,9月8日,毛泽东再次主持召开宪法起草委员会第八次会议,对宪法草案作最后一次讨论修改。9月14日,毛泽东主持召开中央人民政府委员会临时会议,对第二天即将提交全国人民代表大会讨论的宪法草案作最后的审议。毛泽东首先对全国人大代表提出的两项修改意见作了说明。第一条意见将序言中的“第一届全国人民代表大会”后面加上“第一次会议”,将“庄严地通过我国的第一个宪法”改为“庄严地通过中华人民共和国宪法”。他说,这些修改都是属于文字性的,但不改不行。过去中国的宪法有9个,说这个宪法是“我国的第一个宪法”,不妥。说它是“中华人民共和国宪法”,则名副其实。另一条意见是总纲中“各民族……都有保持或者改革自己的风俗习惯和宗教信仰的自由”。而西藏的代表提出,这样写法不妥,说“改革宗教”还可以,说“改革宗教信仰的自由”,似乎是不要宗教了。语言学家也认为,“改革信仰”在文字上说不通。毛泽东认为这些意见是有道理的,建议将“和宗教信仰”五个字删去,改为“都有保持或者改革自己风俗习惯的自由”。会议一致通过了这两处修改。

在大会表决之后,毛泽东又说道,我们对宪法的起草算是慎重的,每一条、每一字都是认真搞了的,但宪法不是天衣无缝,总是会有缺点的。“天衣无缝”,书上这样说过,但天衣我没有看见过,也没有从天上取下来看过。我看到的衣服都是有缝的,比如我穿的这件衣服就是有缝的。宪法,以及别的法律,都是会有缺点的,什么时候发现就及时修改。

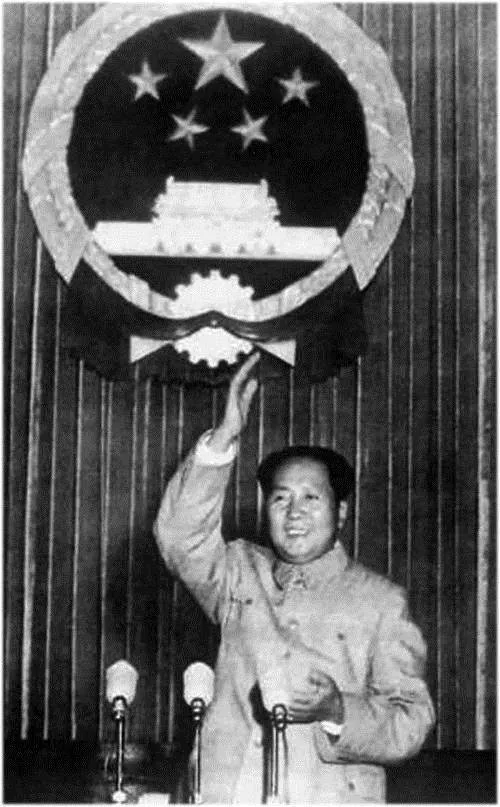

1954年9月15日下午3时,中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议在北京中南海怀仁堂隆重开幕。出席大会的1226名代表具有广泛的代表性。其中,有各民主阶级、民主党派的代表人物,有劳动模范、战斗英雄,有著名的文学、艺术、科学、教育工作者,有工商界、宗教界人士,还有少数民族、海外华侨代表,这充分体现了全国各民族、各民主阶级、各民主党派和一切爱国力量在中国共产党领导下的大团结。同时,这些代表带着全国各族人民的重托,第一次汇聚这里共商国是,无比激动和自豪。

毛泽东在开幕词中说,中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议负有重大的任务。这次会议的任务是:制定宪法;制定几个重要的法律;通过政府工作报告;选举新的国家领导工作人员。这次会议是标志着我国人民从1949年新中国成立以来的新胜利和新发展的里程碑,此次会议所制定的宪法将大大地促进我国的社会主义事业。他还十分自信地说,准备在几个五年计划之内,将我们现在这样一个经济上文化上落后的国家,建设成为一个工业化的具有高度现代文化程度的伟大的国家。毛泽东的开幕词犹如一篇充满激情与自信的政治宣言,彰显了中国人民为建设一个强大的社会主义中国而奋斗的坚定意志,也极大地激励着千百万群众为达到自己的目标而奋勇前进。大会审议通过了我国第一部社会主义类型的宪法,并选举产生了新的国家机构领导人。毛泽东当选为中华人民共和国主席,朱德当选为中华人民共和国副主席,刘少奇当选为第一届全国人大常委会委员长,宋庆龄等13人当选为副委员长,根据中华人民共和国主席的提名,决定周恩来为国务院总理。这次会议是我国人民民主建设的重要里程碑。

历史是最好的教科书。风雨兼程七十载,第一届全国人民代表大会的召开,标志着人民代表大会制度作为新中国根本政治制度的正式确立。这是中国政治制度的一次伟大变革。正如习近平总书记所说,“在中国实行人民代表大会制度,是中国人民在人类政治制度史上的伟大创造。”1954年9月召开的第一届全国人民代表大会第一次会议,必将以其重要的里程碑意义永载共和国民主建设的光辉史册。