周恩来与新中国的国防尖端科学技术

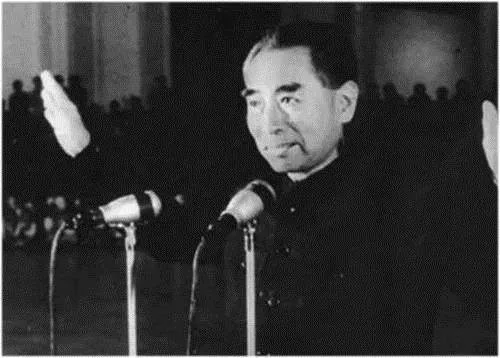

在20世纪六七十年代那段风云变幻的国际大背景下,周恩来总理以卓越的领导才能和远见卓识,肩负起了引领我国向现代科学技术进军的重任。他深刻认识到国防尖端科技的重要性,致力于推动相关领域取得重大突破。从1962年至1974年,他亲自主持了40多次相关会议,全面而深入地指导国防尖端科技事业的发展。他的智慧和决策,为我国的国防现代化建设奠定了坚实的基础,也为后来的发展提供了宝贵的经验和启示。

领导完成原子弹的研制

中华人民共和国一诞生就笼罩在美国蘑菇云的阴影中,特别是抗美援朝战争爆发后,美国一直扬言要对中国使用核武器。为有效反对核威慑、打破核垄断,从国际战略斗争的全局出发,中共中央作出了必须自力更生,发展自己的核战略武器的决策。

周恩来对原子能事业的支持早从中华人民共和国成立之前就开始了。1949年春,中共中央派40余人的代表团去法国参加保卫世界和平大会。当时百废待兴经济非常困难,但周恩来却专门拨出一笔外汇给参会代表钱三强,允许他届时趁便订购一批研究原子核科学所必需的仪器设备。之后,1950年,根据周恩来指示,中国科学院以钱三强等为首开始筹建近代物理研究所,并在随后的几年内在多个科学领域积极探索并成功培养了一批科研骨干。

1954年秋季,广西等地区铀矿资源的发现,加上苏联表示愿意给予科学技术上的援助,为原子弹的研制工作提供了契机。1955年1月14日下午2时,在周恩来总理办公室,两位科学家李四光和钱三强向周恩来详细汇报了铀矿资源的勘探情况以及原子核科学技术研究的现状。

1955年初,中央作出了发展核事业的规划。在这一规划指导下,科技工作者在坚持独立自主的前提下有效地学习苏联,开始了中国核事业艰难的初创阶段。

1958年,我国第一个实验性原子核科学技术基地初步形成,我国核事业取得了实质性的突破。然而,就在我国核武器的仿制工作进入关键时刻,1959年6月至1960年,苏联终止设备与材料供应。当时有上千个技术问题没有解决,又恰遇三年困难时期,正在建设的原子能事业陷入困境。原子弹搞还是不搞成了问题。在毛泽东、周恩来、陈毅等人坚持下,此后中国核事业开始全面转向自力更生。

1961年至1962年上半年,二机部调整策略,聚焦迫切需要解决的问题,使我国原子能工业建设取得了显著成果。然而,鉴于复杂多变的国际环境,原子弹的研发进度有待于进一步提高。为此,二机部1962年10月提出希望在1964年进行原子弹爆炸,并提出由中央成立专门委员会以加强领导。

中央采纳二机部的建议,1962年底,由周恩来挂帅,7位副总理、各有关部门负责人参加的中央专门委员会成立。从此,周恩来成为原子弹研制和生产名副其实的“总调度”,统筹安排近百个部委,20多个省、市、自治区近千家工厂,以及众多科研机构和大专院校参与原子弹研制。在当时的情况下,只要是由中央专门委员会决策的事项,即便是关于某一关键零部件的生产,都会采取迅速决策的方式,由相应部长承担责任,确保任务在规定时间内高质量、高效率完成。而相关决策一旦形成,周恩来就会指派专人持续跟进和监督执行情况。

1964年10月16日下午3时,中国首次试验原子弹爆炸成功,中国成为美国、苏联、英国和法国之后第五个独立研制并成功实施核爆炸的国家。而之前,苏方毁约后,国外有人以幸灾乐祸的态度宣称:中国的原子能工业遭遇了“毁灭性的打击”,“已经处于技术真空状态”,“二十年也搞不出原子弹”。

原子弹的爆炸展示了中国在科技领域取得的巨大进步,也打破了美国和苏联的核垄断,对中国的国际地位产生了深远的影响。核试验成功当晚,中央人民广播电台播发的《新闻公报》和周恩来签发的《中华人民共和国政府声明》中指出:“中国发展核武器,不是由于中国相信核武器万能,要使用核武器。恰恰相反,中国发展核武器,正是为了打破核大国的核垄断,要消灭核武器。”“中国政府将一如既往,尽一切努力,争取通过国际协商,促进全面禁止和彻底销毁核武器的崇高目标的实现。”此后,周恩来号召全国国防工业部门和科研机构,发扬连续作战的精神,再接再厉,加快原子弹武器化和氢弹的研制进程。

导弹研制成功,周恩来功不可没

导弹,是运载核弹(原子弹、氢弹)的装备。原子弹必须与运载工具结合才能成为重要武器。周恩来对此有深刻认识,所以周恩来想方设法争取导弹专家钱学森回国。

1955年春季,针对美国总统艾森豪威尔的核威慑言论,毛泽东曾向周恩来提出了关于我国在原子弹和导弹研制领域人才储备的问题。周恩来自信地回应:我国在此领域拥有人才优势。他特别提到了几位杰出的科学家,其中包括与诺贝尔奖得主居里夫人共事过的钱三强、从法国和英国归来的放射物理学家杨承宗和彭桓武,以及在美国火箭科学泰斗冯·卡门指导下工作的导弹专家钱学森。周恩来进一步表示:我们正在积极努力,争取钱学森教授早日回国。

科学家钱学森当日寸被美国人称作“一个人抵得上5个海军陆战师”,已经滞留美国5年之久。

1955年8月,周恩来抓住时机启动中美谈判。根据周恩来指示,中方代表王炳南以高超的技巧和智慧与美国进行交涉。8月5日,钱学森顺利收到了美国政府的离境许可通知。周恩来后来在会议上回顾此事:虽然中美大使级会谈尚未取得显著的实际成果,但成功促成了钱学森的回归,其价值是无可估量的。

回国后的钱学森被安排在中国科学院工作,负责筹建力学研究所。1956年2月17日,钱学森在回国不到半年的时间内,就按照周恩来的要求,撰写出《建立我国国防航空工业意见书》。这份绝密报告成为中国导弹事业的奠基之作。3月,周恩来主持中央军委和国务院有关部门负责人会议,会议作出了发展导弹的决定。

钱学森在积极组织科技人员翻译资料、深入学习苏联技术的同时,始终坚持自主研发的探索之路。

1960年11月5日9日寸02分,编号为“1059”的导弹升空,并很快击中目标,这枚后来被命名为“东风-1号”的导弹从此结束了中国没有导弹的历史。

早在“东风-1号”仿制苏联导弹成功之前,五院就已从仿制转向独立设计,着手构建我国自主的高技术导弹体系。

仿制的导弹发射成功后,钱学森迅速调整技术团队,经过短短16个月,自主开发的“东风-2号”就研制成功。然而,1962年3月21日在酒泉发射的“东风-2号”导弹却并未试验成功。之后,五院吸取“东风-2号”首次发射试验失败的教训,调整策略继续攻克技术难题。

1964年6月29日,“东风-2号”试验成功,7月至10月间,“东风一2号”又多次发射成功,这一重大突破彰显我国已具备自主研制导弹的科技实力。

为“两弹结合”试验保驾护航

原子弹成功爆炸后,为了充分发挥其威慑力,将原子弹与导弹相结合就成为当务之急的任务。鉴于此,周恩来提出,原子弹试验成功后,应迅速启动核弹头的研制设计工作,并加速推进中近程地地导弹的研发进程,以期尽快将配备核弹头的中近程导弹装备给部队。毛泽东对此表示同意,并批准了这一计划。

1965年,我国成功研制了中程地地导弹,可用于运载核武器的发射及核爆炸试验,自行设计的中近程火箭也顺利通过了实际考验。1965年初至1966年上半年,我国在核弹头与导弹连接技术方面的研究取得了重大突破,中央基于这一情况,果断决策进行导弹核武器试验。

但在本土进行导弹核弹头结合试验面临多重挑战,尤其是安全方面。为确保安全无误,周恩来强调“小型化”的重要性。同时,他特别指示七机部务必保证导弹的稳定性。因为导弹真的装上核弹头,从发射场打到降落地在本国国土上试验,这在世界上是前所未有的,要避免任何坠落的可能性。同时,他指示二机部要确保即使导弹不幸坠落,原子弹也不会引发地面爆炸,以保障人民群众的生命财产安全。周恩来对部队和其他相关部门也提出了要求,包括在必要时将老百姓转移,并准备好医疗防护。

1966年10月,自第一颗导弹成功研制以来,中国首次“两弹结合”试验成功,从此中国有了可用于实战的导弹核武器。这一重要突破,标志着我国国防现代化建设迈向新的阶段。1965年6月至1966年6月30日,周恩来五赴导弹试验基地,检查工作并解决问题,鼓励官兵搞好尖端武器。

促进氢弹的成功研制

虽然在1964年,我国原子弹爆炸试验取得了成功,但国际上公认的真正意义上的战略核武器,是指具有更大威力的氢弹。好在钱三强在苏联专家撤走后,用敏锐的洞察力和战略眼光超前布局,提前安排了对氢弹的探索。原子弹爆炸实验成功后,氢弹的研制提上重要议事日程,对此周恩来指示,氢弹研制要加快速度。氢弹的研制对于二机部的专家来说,是一副更重的担子。

然而就在钱三强厉兵秣马、调兵遣将、排兵布阵、组织“两弹”科技攻关之际,他深感矛盾和痛苦的是:国家本来急需有学术能力的人才,然而偏偏这些人却常常被打压、无法搞研究。比如中国氢弹之父于敏在特定的历史背景下投入科研面临着巨大的政治风险。为此周恩来亲自介入、协调解决,使于敏能够正常进行氢弹理论研究。

1966年12月28日,我国氢弹原理试验取得成功,自此,中国成为继美国、苏联及英国之后,第四个掌握氢弹原理与制造技术的国家。1967年6月17日,我国成功地进行了一次300万吨级的空投氢弹试验,从原子弹爆炸至氢弹装置爆炸试验成功。我国创造了全球最快的纪录:美国用时7年零3个月,苏联为6年零3个月,英国为4年零7个月,我国仅用了2年零8个月。

制定“1966年至1967年两年规划”

20世纪60年代中期,美国和苏联两大强国对中国形成了南北夹击的战略态势,积极推行其核威慑政策。在这种国际环境下,国防尖端科技事业更加凸显其极端重要性。当时正值“文革”期间,但毛泽东、周恩来等党和国家领导人始终未放松对国防尖端科技事业的关注与指导。为了保卫国防安全,周恩来亲自批准了包含战术导弹、核潜艇和人造卫星等多个重点课题的“1966至1967两年发展规划”。这一规划的制定和实施,彰显了我国自力更生、自主创新的坚定决心,为提升国防实力、保障国家安全奠定了坚实基础。

原子弹和氢弹的研制过程主要依赖原子能的利用。但原子能在国防尖端科技方面最突出和重要的利用除了可以进行原子弹、氢弹这样的战略武器的研制外,其在核潜艇技术等方面的应用也是国防尖端科技中的重要方面。

导弹核潜艇作为核打击力量的重要组成部分,汇聚了核武器、导弹武器、海军武器等尖端技术,其威慑力不容小觑。我国核潜艇研制早从1958年就开始启动了,但当时国家经济困难,这一计划被迫暂停。随着时间的推移,1965年8月,周恩来主持召开了第十三次中央专委会会议,会议批准了恢复制造核潜艇的决策。

1971年4月,我国首艘核动力潜艇正式在码头启动系泊试验。周恩来对此试验给予极高关注,他明确指出,试验必须遵循科学、严谨的程序,依次完成系泊试验、航行试验、长航试验和深水试验等阶段。根据周恩来的指示,经过广大工程技术人员的持续努力与科学实践,我国自1971年8月至1974年4月,遵循既定步骤,逐步完成了上述全部试验过程。这一成就的取得,标志着我国成功研制出了第一代鱼雷核潜艇,为国家的国防建设奠定了坚实基础。

1974年8月1日,中国成功研制出第一艘核潜艇。这艘命名为“长征一号”的核潜艇被编人海军战斗序列,为保卫我国海疆安全提供了有力保障,同时也为维护世界和平作出了重要贡献。

中国的核试验与导弹发射的成功为研制人造卫星奠定了坚实的基础。1965年8月,经周恩来批准,由钱学森等杰出科学家提出的人造卫星计划得以启动。然而,“文革”开始后,中国航天事业遭受了一定的冲击。在此关键时刻,周恩来将人造卫星工程交由国防科委直接领导,以确保项目顺利进行。同时,周恩来还特别注意保护科技人员。

周恩来为“东方红一号”卫星从任务确定到研制的全过程投入了巨大精力和心血。周恩来的军事秘书纪东回忆:为了研制第一颗东方红人造卫星,周总理召开了不知多少次专委会会议,听取有关部门包括二机部、七机部、国防科工委的领导、高级技术专家以及来自一线工厂、实验基地、研究所的科研人员,甚至直接生产这些零部件的工人的汇报。从理论到具体的零部件的制作,发射中间的具体问题,他都要问得一清二楚。他通过这样的过程去学习、去了解这方面的知识和情况,通过这种办法去学习新的东西。

除此之外,为保证相关工作的正常进行.周恩来还需花费大量心力消除“文革”对科研工作带来的冲击和干扰。“文革”期间,仅仅从1971年初到1974年,他就先后克服重重困难亲自主持召开了20多次中央专委会会议。1969年10月下旬,钱学森与他的得力助手孙家栋前往江苏厅向周恩来汇报关于“东方红一号”人造卫星的研制进展以及发射前的准备情况。周恩来特别询问了关于卫星电缆和插头数量等细节问题。面对这一细节问题,孙家栋稍显犹豫,未能立即给出准确答复。周恩来指出,研制卫星需要如同外科医生对待病人一般,对每一根血管和神经都要了如指掌,不能有丝毫的疏忽和大意。

1970年4月24日,在毛泽东和周恩来的深切关怀下,钱学森等人在酒泉卫星发射中心,成功实施了我国首颗人造卫星的发射任务。该卫星成功发射标志着中华人民共和国正式开启航天时代的崭新篇章。之后,在周恩来的关心和支持下,以“东方红一号”卫星成功发射为起点,至1975年底,我国又圆满完成了5颗卫星的发射任务。

“两弹结合”工作进展顺利,周恩来进一步指出,我们应乘胜追击,将焦点转向战术导弹的研发,尤其是地空和海防方面。这个意见充分展示了他的远见卓识,即通过战略武器的突破来推动战术武器的发展。在此后的中央专门委员会的决策会议上,明确了十余种型号的战略和战术导弹的研发任务。

1965年12月29日至31日,周恩来在专委会会议上指出,我国需在中程、高空、核弹头的研发及空中、海上、低空的导弹研制上取得更大成果。从1964年到1966年,我国发射基地成功完成了系列试验。这期间,周恩来还亲自视察了导弹发射基地,深入了解了地地导弹发射阵地和地空导弹实弹发射的情况。这一切的努力,在1967年9月得到了回报。我国防空部队成功利用自主研发的新型地空导弹“红旗-2号”,将侵入我国领空、经过改装的美国高空侦察机击落,证明其优良性能。

重视电子通信技术发展

“两弹一星”的成功研制,展示了我国科技事业取得的辉煌成果。但电子通讯技术作为国防尖端科技的重要门类,与原子能的利用一样,也占有重要地位。

早在1956年,周恩来便深刻洞察到发展电子学等科学技术的重大意义。因此,他高瞻远瞩地将这些内容列为国防尖端科技的最前沿领域。

1958年,我国成功研制出第一台电子管电子计算机。紧接着,1959年,我国又成功研制出半导体晶体管电子计算机。

1968年3月9日,周恩来收阅聂荣臻3月4日《关于大力发展电子工业问题》的信函后,将电子工业的发展进一步提上议事日程。

1972年8月6日,周恩来在听取了国防科委和“风暴一号”试验火箭参试单位负责人的情况汇报后,进一步强调:计算机是工业发展的一个重要标志,美国和日本等国家都在竞相争夺计算机技术的领先地位。我们要在设计理论、灵活运用、准确性和可靠性上追赶发达国家,因为计算机技术发展情况是衡量一个国家工业技术水平的重要标准。

为了贯彻周恩来指示,四机部先后组织有关厂.所进行技术攻关,到1972年底,研制出比原电子管体积小、耗电少,重量少了一半的全半导体化的战术电台。

事实证明,周恩来对计算机技术发展前景和重要地位的判断是正确的,也是富有战略眼光的。他的远见卓识和战略思考,推动了我国在计算机领域的创新和发展,为国家的安全和繁荣作出了不可磨灭的贡献。

1974年上半年,饱受病痛折磨的周恩来以惊人的毅力主持了最后两次中央专委会议。他已预感到自己参与会议的时日无多,所以两次会议中针对我国国防尖端事业的发展提出了许多宝贵意见。由于我国发展原子能的最终目的是和平利用,而非仅仅作为军事威慑,他此时一直聚焦于推动中国核电站的建设,以促进国家的能源转型和可持续发展。

十几年间,中国凭借“两弹一星”的辉煌成就,推动了科技的全面发展,成功赶上第三次科技革命的发展浪潮,在多个领域能够与欧美发达国家并驾齐驱,原定的十二年科技发展规划也提前五年完成。这一伟大成就对我国经济社会产生深远影响。《若干重大决策与事件的回顾》一书高度评价了这一时期的科技成就:“在党中央的领导下,在周总理的直接部署、关怀、主持和聂荣臻同志的具体组织下,由李四光、钱学森、钱三强等一大批科学家的努力,这个时期的科技成果累累。”