跨越时代的味道:东坡泡菜制作技艺的非遗保护研究

[ 摘要] 从“小泡菜”到“大产业”,东坡泡菜是千年文化传统与现代产业结合的典范。文章首先概述了东坡泡菜的制作技艺,以及生产性保护实践、传承传播现状,发现其面临的主要挑战有历史演变研究不足、定义的模糊性、传承群体的局限性及原料资源危机,由此提出了一系列针对性的保护措施,包括加强多部门协作、纳入公共文化体系和学校教育体系及加大政府的扶持力度等。通过研究东坡泡菜制作技艺的保护,文章旨在促进这一饮食类非遗项目能活态传承和持续发展。

[ 关键词] 东坡泡菜;非物质文化遗产;传统技艺;保护传承

作为“中国泡菜之乡”的四川省眉山市东坡区,把“小泡菜”做成了“大产业”“大名片”,开创了“中国泡菜看四川,四川泡菜看东坡”的传统产业发展新格局。作为饮食类非物质文化遗产,具有深厚文化根基的东坡泡菜,已荣登中国区域品牌(地理标志)百强榜第27 位、品牌价值高达111 亿元。在泡菜产业化迅速发展的背后,如何保护和传承传统东坡泡菜制作技艺,确保其文化精粹不被遗忘,成为我们必须面对的挑战。文章从非遗保护的视角出发,深入探讨东坡泡菜制作技艺保护的问题及对策,力求在注重经济效益的同时,确保其传统技艺、文化价值得到传承和弘扬。

一、东坡泡菜制作技艺概述

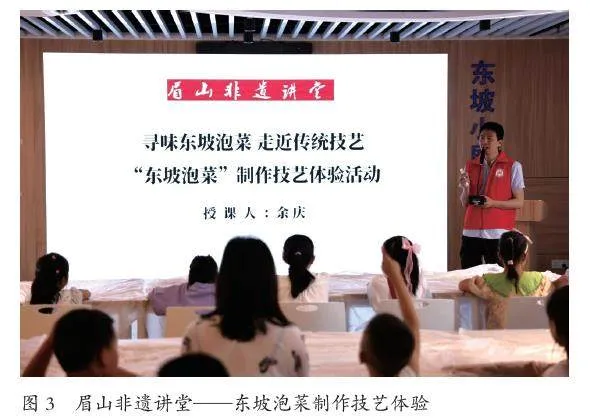

2018 年12 月,“东坡泡菜制作技艺”被列入四川省第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录。2021 年,何艳平、管国如被列入四川省第七批省级非物质文化遗产项目代表性传承人名单。

(一)历史和特点

东坡泡菜源流历史久远,是东坡故里人传承的一种蔬菜储藏方法和文化传统。这种制作蔬菜储藏的方法不仅是一种生活技艺,还反映了四川眉州地区民间的饮食文化。自宋代以来,此技艺在当地流传至今,几乎每个家庭都精通此道。东坡区的泡菜坛是家庭文化的一个缩影,其中每一位家庭主妇都能熟练地运用四季变换的食材,巧手制成各式泡菜。东坡泡菜制作技艺主要分布于四川省眉山市东坡区。东坡区地处北纬30°,属亚热带湿润性气候,区内海拔差异小,气候温和,雨量充沛,空气湿润,有肥沃的自然土壤——紫色土,富含钙、磷、钾等元素,特别适合蔬菜生长,加之从岷江玻璃段清澈的水质、本地硝盐及蔬菜中吸收的钙、磷、铁等物质,质地脆嫩、咸淡适口、细韧耐嚼、入口香脆,形成了东坡泡菜“酸、爽、脆、嫩”的独特风味,是四川泡菜的典型代表。眉山人喜欢吃泡菜,不仅喜欢直接食用,饭桌上总要配一碟泡菜,还喜欢把泡菜作为调料与其他食材搭配,如泡菜口味的火锅、干锅等。

(二)传统工艺和价值

东坡泡菜制作技艺遵循传统,包含六道工序。①备泡菜坛:购置陶制土坛,洗净晾干。②备料:选采土产蔬菜如青菜、萝卜、辣椒、生姜、豇豆等;择菜,如辣椒带蒂剪下,清洗晾干。③制作母水(泡菜液):将饮用水盛入土坛,将适量盐、八角、花椒、香叶、冰糖、白酒等按传统配方调味入坛。④入腌封坛:将所有食材层层放入坛中,覆以坛盖,并确保水封完整。⑤发酵:蔬菜在坛中浸泡,并完成乳酸发酵,逐渐由生变熟,最终形成酸爽、脆嫩的泡菜。⑥捞取:用洗净不沾水的竹筷或手入坛中将所泡蔬菜取出,盛入盘碟中食用。全部工序为手工操作。传统泡菜主要产品有泡青菜、泡红椒、泡萝卜、泡生姜、泡豇豆等。这一传统技艺不仅是食物加工的方式,更是一种文化的传承。东坡泡菜作为川菜的重要辅料,被称为“川菜之骨”,彰显了川菜独特的文化属性。东坡泡菜在当地的家庭中,已经不是一道简单的菜肴,而是一份情感,与人们生产、生活不可分离。

二、东坡泡菜制作技艺的保护现状

(一)生产性保护

东坡泡菜的保护工作结合了传统技艺与现代生产技术,实现了从家传手艺到产业化发展的转变。传承人何艳平(见图1)继承并发展了其先辈的智慧,于2010 年创办四川老坛子食品有限公司,致力于维护和发扬家族世代相传的泡菜制作技术。公司坚守传统的制作方法,包括使用母水和土坛子,并将坛子埋于地下以保持恒温。同时,公司对传统的坛子进行了规模化设计,设计出容量达1 吨的泡菜坛。现已拥有5000多个传统发酵土陶坛,年产传统泡菜和泡菜调味品1.5万吨(见图2)。

此外,为了保持泡菜的本真风味和最佳口感,公司采用低温维护泡菜的本质与风味。在传统工艺的基础上,结合现代化的低盐泡制技术和百年母水扩培工艺,推出了不含防腐剂的母水泡菜系列,这些产品通过冷链运输,确保消费者能够品尝到质朴的传统泡菜。这系列产品被命名为“活泡菜”,这一命名非常贴切地反映了产品的新鲜和健康属性,符合非遗保护的活态传承原则。消费者在享用完毕后,还可使用坛中剩余的老母水继续发酵其他蔬菜,这不仅是对现代技术的合理利用,更是非遗的生产性保护在现代生产中的延续与传承。“合理利用现代技术,融入非遗的生产性保护实践中,从而使传统手工艺在现代生产过程中得到更好的保护和传承,也遵循了非遗保护‘活态传承’的原则。”[1]

(二)传承与传播

代表性传承人通过修建面积达5000 ㎡的非遗传习馆,建立了一套完整的非遗传承和展示体系。通过举办技能比赛、业务培训和工艺讲座,已累计培养了70 余名学徒。老坛子泡菜传习馆也通过开展各类非遗传习活动,如泡菜研学、技术交流和培训体验,吸引了全国各地约5 万人次参与,成功申报四川省第一批非物质文化遗产项目体验基地。在传承人的引领下,老坛子企业不仅成立了传统泡菜研究团队,而且与江南大学合作研究健康型泡菜的核心发酵技术,并与四川省农业科学院建立了传统泡菜中试研究室,深入挖掘东坡泡菜的老母水发酵技术。通过创新性地开展“打老母水”和“川味之根”等泡菜创新交流活动,使东坡泡菜的传统工艺重新回归并融入百姓生活。

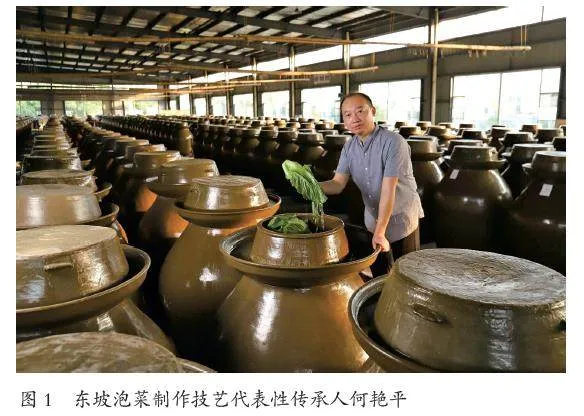

当地政府和文化主管部门积极搭建宣传展示平台,建立了国内首家以泡菜为主题的专题性博物馆——中国泡菜博物馆。该博物馆展陈面积为4500 ㎡,集泡菜展示、收藏、研究、交流等功能于一体,系统解读和传播了泡菜文化与产业。2007—2024 年,成功举办了14 届中国泡菜食品国际博览会。依托泡博会,开展东坡泡菜手工艺技能大赛、泡菜厨艺大赛、找寻东坡泡菜传承人等一系列活动,广泛宣传展示了东坡泡菜传统技艺。此外,针对青少年群体,通过泡菜博物馆、全市图书馆、青少年宫等公共场所举办“非遗亲子课堂”“眉山非遗讲堂”等活动,让更多青少年接触并了解这门传统手艺,有效地推动东坡泡菜制作技艺的传承与传播(见图3)。

三、东坡泡菜制作技艺保护中存在的问题

(一)东坡泡菜的历史演变有待研究

东坡泡菜的历史源流和发展演变,仍需深入研究和考证。关于“东坡泡菜制作技艺”的历史源流,目前存在几种说法。首先,有观点认为东坡泡菜与彭祖相关。彭祖用盐水发酵果蔬制成“菹菜”,平时也“食菹为常”。汉代许慎《说文解字》载:“菹菜也,酸菜也。”眉山民间通常将东坡泡菜称作酸菜,考虑到彭祖的故乡彭山与东坡区相邻,这一地理邻近性使得部分学者认为这是东坡泡菜的早期来源之一。其次,东坡泡菜与苏东坡相关。传说北宋年间,苏东坡在父亲的管教下与其弟苏辙共同生活,饮食朴素,一日三餐都吃“三白饭”。“三白者,一碟盐、一钵白萝卜,还有一碗白饭。”[2] 其中的盐渍白萝卜便是泡菜的雏形。为了纪念苏东坡,眉山泡菜便被冠以“东坡泡菜”之名。最后,还有学者根据《齐民要术》的记载,推测东坡泡菜已有1500 多年的历史。但东坡区文化保护遗产中心近期的发现表明,境内已出土的带坛沿的坛子属于清代文物。东坡泡菜1500 多年的历史主张需要更多的考古证据来进一步支持。

(二)东坡泡菜的定义各有不同

东坡泡菜的定义在当地存在多种解释。在民间,根据腌制方式的不同,泡菜可被分为“酸菜”“盐菜”“榨菜”。其中,“酸菜也被称作泡菜,是通过低盐水坛子进行发酵的腌制蔬菜,是笔者所讨论的非遗项目;而“盐菜”和“榨菜”通过使用高盐分的方法进行腌制,属于酱腌菜。20 世纪50 年代,东坡泡菜加工业开始初现萌芽,但由于包装和运输技术的限制,此时的泡菜产量有限。进入21 世纪,传统的坛子泡菜生产方式被盐渍池生产方式所取代,泡菜产业因此得以大规模扩展和发展,泡菜产业开始崛起。然而,这一时期的产业发展主要依赖于“盐菜”和“榨菜”的工业化生产,与东坡泡菜的传统制作技艺有所不同。当前市场上的“东坡泡菜”通常包含了这几种不同类型的泡菜,而非遗指定的东坡泡菜特指通过传统发酵方式制作的“酸菜”。因此,对于东坡泡菜的广泛定义和专指非遗项目的定义之间的不一致,容易引起公众的误解和混淆。

(三)非遗调查局限于传承人

东坡泡菜制作技艺在当地民间广为流传,无论是日常一日三餐,还是红白筵席,泡菜均是不可或缺的一道佳肴。每家每户及大小餐馆几乎都设有自家的泡菜坛子,其中一些家庭甚至同时泡制多个坛子。泡菜的制作虽大同小异,但在配料选择、比例调配及口味上各有千秋,形成了家传秘方的多样性。例如,在糖类的添加上,不同家庭会选择红糖、冰糖、甘蔗或麻糖等不同的甜味剂来调味。特别是代表性传承人何艳平家族的独特做法是将泡菜坛埋于地下,以保持恒温,这样的独特技艺更显其珍贵。然而,现行的非物质文化遗产调查主要集中于代表性传承人,忽略了泡菜制作作为群体性文化的广泛传承。

同时,东坡泡菜背后所蕴含的传统习俗、文化底蕴也需要调查。例如,“清朝时期,四川有把一坛泡菜作为陪嫁的传统风俗。一来,可以向婆家显示新媳妇勤劳持家的能力;二来,坛中的泡菜蕴藏着娘家浓郁的亲情”[3],而在东坡区却没有流传这种风俗。再如,当地民间有说法:女性在月经期间,是不能用手去捞坛子里的泡菜,否则会导致泡菜“生花”或变味。韩国在申报“泡菜的腌制与分享”项目时,强调了各个社区的人们共同制作和分享泡菜这一习俗。东坡泡菜的调查也应该更全面地反映其与当地居民饮食、生活的紧密联系,以及背后的丰富文化内涵。

(四)缺乏对传承群体的保护

东坡泡菜制作技艺因其简易性而深受本地民众喜爱,大众普遍能掌握其基本方法和相关习俗。这种从民间自然形成的区域性群体传承,展示了东坡泡菜制作技艺的普及和地方色彩。然而,现行的非物质文化遗产保护机制主要针对个别代表性传承人,对广大的传承群体则往往忽视其保护和支持,导致这一传统技艺的系统性保护和发展面临挑战。加之,随着社会的现代化和生活节奏的加快,传统泡菜制作技艺面临着更多威胁。女性劳动力市场参与率的提高、机械化生产的普及,以及快餐文化的渗透,都在一定程度上冲击了传统泡菜制作的传承环境。越来越少的年轻人有时间和兴趣去学习和维持这种耗时而精细的传统手艺,使得能手工制作高品质东坡泡菜的年轻传承者日益稀少。这种趋势警示人们,应当重新审视和优化非遗保护政策,更多地关注和支持那些群体性的传承实践,以确保东坡泡菜等贵重文化遗产的持续传承和活化。

(五)原料基地不断缩减

非遗保护的核心在于其活态性,强调保护工作的持续性和过程性。对于饮食类非遗项目,保障食材原料的来源及质量尤为关键。东坡泡菜主要依赖于本地产的新鲜蔬菜,本地政府因此建立了以东坡泡菜为中心的绿色食品原材料标准化生产基地,该基地目前支持约15 万户种菜家庭,涵盖46 万亩耕地。然而,该原料基地目前面临两大挑战。首先,基地面积逐渐萎缩。城镇化扩展、工业发展和重大交通基础设施建设等因素导致原有泡菜蔬菜种植区域被逐步侵占。其次,激励机制不足导致种植面积减少。随着水果和中药材市场价格的持续上涨,泡菜原料的种植效益相对较低,许多农民因此转而种植其他更具经济效益的作物,这直接导致了东坡泡菜所需的蔬菜原料供应不足。这些问题不仅威胁到东坡泡菜的质量和生产,也对其作为非物质文化遗产的传承构成了挑战。因此,制定有效的策略来应对土地使用的变化和提高蔬菜种植的激励措施,对于东坡泡菜的保护和发展至关重要。

四、对东坡泡菜制作技艺保护的措施思考

(一)联动多方力量,深入调查研究

东坡泡菜制作技艺的保护,不仅是对一个风味独特的传统美食的维护,更是对一个文化实践的保存。“就‘饮食制备’而言,要将来自大自然的原材料变为入口的食物,人们需要进行种植、采摘、筛选、制作等一系列活动,也由此产生了‘各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能,以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所’。”[4] 东坡泡菜制作技艺所涉及的蔬菜的种植、采摘、挑选,泡菜坛的挑选、清洗,母水的制作等,以及东坡泡菜的源流、历史沿革、地方风俗和传统等都应全面整理和研究,建立健全的档案数据库。在具体操作上,应启动传统泡菜(如盐菜、榨菜)的认定工作,将其纳入非物质文化遗产项目名录中。由于东坡泡菜是一个群体性传承项目,除了文旅部门外,还应当联合地方政府的农业、教育等相关部门共同参与东坡泡菜技艺的传承与推广。例如,可以在当地政府文化部门主导下,联动泡菜园区、泡菜企业、泡菜研究机构、协会、考古机构、专家、代表性传承人、社区群众、志愿者等多方力量进行多元化合作,可以更有效地整合资源,实现东坡泡菜技艺的有效传承和持续发展。

(二)融入公共文化体系,强化社区实践

东坡泡菜与当地民众的日常生活密切相关,其制作技艺主要是家庭成员(尤其是女性)所掌握,并在家庭内部代代相传。“社区、群体和或有关个人应在保护其自身非物质文化遗产中发挥首要作用。”[5] 社区及相关群体理应成为非遗项目保护的核心参与者。然而,实践中社区和群体往往缺乏必要的保护意识和能力,这就需要政府的引导和代表性传承人的积极宣传。尽管眉山市连续14 届成功举办泡菜博览会,这些活动更多的是为泡菜企业提供了展示和销售的平台,非遗保护还须进一步加强。将非遗保护纳入公共文化服务体系,是一个有效的策略。借助公共文化机构的功能,利用文化馆、图书馆等公共空间,可以通过多样的群众文化活动引导社区和公众积极参与传统技艺的保护。例如,当地图书馆开展的“非遗亲子课堂”系列课程,其中包括“东坡泡菜制作技艺”体验课,即此类努力的一部分。2016 年,“寻找东坡泡菜文化遗产传承人”活动在社区广场举行比赛,吸引了来自各界的70 名传统泡菜高手参与。这些参赛者不仅展示了传统泡菜技艺,还创新了水果泡菜和海鲜泡菜。此类活动不仅增强了社区层面的非遗保护意识,也促进了技艺的广泛传播。传承人活跃在非遗保护的第一线同样重要。何艳平在2019 年创办的“打母水”活动,展示了传承人如何通过创新传统活动,促进泡菜技艺的传承与推广。在活动中,何艳平将自家制作的优质母水免费分发给社区居民,这既是对传统泡菜制作技艺的一种保护,也使社区居民得以直接参与和体验这一传统技艺。这些实践表明,通过综合利用政府、社区及代表性传承人的共同努力,可以有效地推动非物质文化遗产的保护与传承。未来应持续关注和扩大这种类型的活动,确保东坡泡菜及其制作技艺得到长远的保护和发展。

(三)纳入学校教育,推动青少年传承

传承东坡泡菜不仅是企业、传承人的义务,也是每一个东坡人,尤其是青少年一代的责任。将非物质文化遗产保护纳入教育体系,对于传承弘扬中华优秀传统文化具有重要意义。可以借鉴韩国政府的经验:“在学校正式课程中加入关于泡菜制作的教学内容。这些课程不仅仅停留在传授泡菜腌制的技术知识上,在某些试点学校中,师生甚至共同参与种植白菜,并将这些亲手种植的产物制作成泡菜,在学校食堂中食用。据教师的反馈显示,当学生亲身经历从种植到制作的整个过程,他们对这项传统便有了更为深刻的认同和情感。”[4] 教育部门应将东坡泡菜制作技艺纳入中小学教育课程,联合文化主管部门共同编制相应的教材,由传承人或经过专业培训的教师进行授课。同时,职业技术学校应开设更为系统和专业的课程,旨在培养一批专业的东坡泡菜制作技术人员。通过这些措施,不仅能够提升学生对传统文化的认识与兴趣,还能为未来的非物质文化遗产保护培养更多的人才和支持力量。

(四)政府主导,加大扶持力度

为了确保东坡泡菜产业的持续发展,政府可以通过法律、行政和财政措施提供支持。首先,政府应制定扶持政策,保障泡菜生产原材料的供应。对于蔬菜基地的农户,制定相应的扶持政策,提供种植补贴,降低农户的种植风险,提升其种植的积极性。进一步将“企业、基地、种植户”三方有效连接,构建持续的供销体系,推广先进的种植技术并提供技术培训,以最大限度地规避经营风险,确保所有参与方能够实现预期的经济效益,同时保障优质原材料的常年稳定供应和高品质水平。其次,采取措施保护泡菜生产的自然环境至关重要。泡菜的主要原料为蔬菜,因此蔬菜种植所需的土壤质量与泡菜液的水源极为重要。政府应通过法律和制度的形式,保护土地、河流等自然资源,确保泡菜原料的质量和供应的可持续性。最后,通过财政补贴支持传统泡菜的生产。传统泡菜的生产、储藏、运输及销售等均需较高成本,政府应通过财政补贴、无息贷款等优惠政策,支持传统泡菜企业和行业从业人员,减轻其经营负担,促进传统产业的发展与传承。通过这些综合措施,可以大力推动东坡泡菜产业的繁荣与长远发展。

五、结语

东坡泡菜制作技艺凝聚了眉山人民世代的劳动智慧,历经千年,以活态方式沿袭至今。这种伴随历史长河而来的传统,已将“小泡菜”蜕变为东坡区经济发展中的“大产业”,是千年文化传统与现代产业发展结合的典范,不仅推动了地区经济的飞跃,更成为眉山的文化名片(见图4),提升了地域品牌的知名度。在泡菜的产业化、品牌化发展的同时,传统技艺的保护和传承显得尤为重要。需要探讨和实践如何将东坡泡菜的传统技艺保护与现代产业发展有机结合,保证这一独有的文化遗产在激烈的市场竞争中不失其本质,持续传递其独特的文化价值。在不断变化的时代背景下,东坡泡菜制作技艺应得到有效的保护和传承,其所承载的不仅是技术层面的知识传递,更是一种地方文化的情感传递和文化记忆的延续。这种文化遗产的活态保护,是对传统与现代之间对话的一种促进,是维护区域文化多样性的具体实践。这种努力不仅让未来世代能够继续享受到这一传统美食,同时也为未来的文化发展提供了稳定而富有生命力的基础。

【参考文献】

[1] 谭宏.变迁中的活态传承:新时代传统手工艺生产性保护的再思考[J].中国非物质文化遗产,2022(06):72-80.

[2] 王晋川.苏东坡传说[M].成都:四川人民出版社,2024:229-230.

[3] 佚名.泡菜,四川人饭桌的灵魂[EB/OL].(2023-06-26).https://baijiahao.baidu.com/s?id=1769755510124548386&wfr=spider&for=pc.

[4] 程瑶.活态遗产的过程性保护:以代表作名录中饮食类非遗项目的保护措施为例[J].民族艺术,2020(06):88-98.

[5] 联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会.保护非物质文化遗产的伦理原则(2016)[EB/OL].(2022-07-27).http://www.xinyi.gov.cn/zdly/whjg/whgwgk/bszn/fysbzn/content/post_1059010.html.