国内外小学英语教材可接受度评价指标体系的构建与实证研究

摘 要:当前,国内外小学英语教材版本众多,为英语教材的编写和选用提供了更多参考,但同时也给使用者带来了选择困难。为此,研究者基于层次分析法和使用后评价理论,筛选了6个维度,从24个角度,根据63项赋分标准,按照计算出的指标权重,构建了一套教材可接受度的评价指标体系,并运用该评价体系对7个国家具有代表性的小学英语教材进行定量评价,分析了每套教材的特色。据此提出编写小学英语教材应当与时俱进,从国情出发,追求语言的地道性,融入网络技术,兼顾学术性和实用性;拓展配套教材,融合教材的工具性与人文性;选用国外教材时需考虑文化适应性;鼓励对教材进行二次开发,使教材资源更加丰富实用。

关键词:小学;英语教材;可接受度;指标体系;教材评价;教材编写;教材选用

中图分类号:G624 文献标识码:A DOI:10.3969/j.issn.1672-1128.2024.08.003

一、问题提出

我国自2001年开始实施“一纲多本”的中小学教材管理体制,到目前为止,仅在教育部办公厅《关于印发2023年中小学教学用书目录》上列出的小学英语教材就有34套之多[1],加上有些学校引进的境外教材和自主编写的校本教材,小学英语教材的版本更加丰富。实际上,自20世纪末开始,不只中国,世界上几乎所有国家都进行了教育改革,并根据外语教育改革的需要编辑出版了多版小学英语教材。作为系统反映学科内容的教学材料,小学英语教材是各国小学英语课程的核心所在。如何对这些教材进行科学评价,构建一个量化的指标体系,对于教材的选用和编写具有重要的指导和借鉴意义。

以往关于教材评价的研究,主要从语言要素、教材结构体系、教学目标的达成度等视角进行探讨[2]。本研究从可接受度视角构建教材评价的指标体系,可反映出教师对不同教材的认可、喜爱和支持的程度,即这些教材在我国小学英语教学领域中的可接受程度,从而为小学英语教材的编写与选用提供参考。

根据美国学者凯奇拉“三大同轴圈”的分类法,在全世界使用英语的国家中,美国等以英语为母语的国家为核心圈,新加坡等以英语为第二语言或官方语言的国家为外围圈,而中国等将英语作为外语的国家为扩展圈[3]。20世纪末,扩展圈的国家纷纷开始在小学阶段开设英语课程,外围圈的国家则将开设英语课程的起始年级下调到小学一年级。

综上,本研究以美国麦格劳-希尔教育集团(McGraw-Hill Education)出版的美国小学英语教材Wonders作为核心圈的代表,新加坡时代传媒私人有限公司(Times Media Private Limited)出版的小学英语教材My Pals are Here! English作为外围圈的代表,人民教育出版社出版的PEP小学英语教材、日本东京书籍株式会社出版发行的Hi Friends!、韩国大韩印刷出版有限公司出版的Elementary School English、德国康乃馨(Cornelsen)教育出版集团出版的Ginger以及印度尼西亚雅加达格拉梅迪亚出版社(Penerbit PT Gramedia Widiasarana)出版的English for Elementary School作为扩展圈的代表,以可接受度为评价指标,对核心圈、外围圈和扩展圈三类国家的7套小学英语教材进行比较,以期为我国英语教材的编写和选择提供参考。

二、研究方法与设计

(一)研究方法

层次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)[4]是美国著名运筹学家萨提(Satty)提出的一种定性与定量相结合的多属性决策方法模型。其优点在于,通过建立清晰的层次结构来分解复杂问题,采用两两比较的方式,用相对标度对人们主观判断的标准进行量化,逐层建立判断矩阵,通过求解矩阵权重,最终计算综合权重并进行排序,消除主观判断和决策属性的不确定性。本研究中,小学英语教材的可接受度具有非定量事物的特点,属于一种主观性判断,适合采用层次分析法,逐级建立指标,赋予指标权重,然后对这种主观判断进行量化,实现定量分析。

20世纪60年代开始,使用后评价理论(Post Occupancy Evaluation,POE)[5]被用于欧美国家建筑方面的评价研究,主要关注建筑使用者的需求、建筑设计的成败以及用户使用后对建筑的评价态度。POE以使用者需求为出发点,按照科学调查程序,了解使用者对建成环境或设施在各方面的满意度或接受度,为建成环境或设施的后续改造反馈经验,从而达到提升使用者满意度或接受度的目的。近年来,语言教育专家开始将这种评价方式运用于语言教学语境中,如伊尔迪兹(Yildiz)和卡基尔(Çakir)针对语言学习教室使用者的反馈研究表明,使用技术设备的互动教学方法在外语教学中发挥着重要作用,且该教学法与课堂设计密切相关[6]。本研究中对教材可接受度进行评价的主体是英语教师,他们是教材的使用者,同时也是教材的研究者,能对使用过或者准备使用的小学英语教材进行系统的评价,适合采用使用后评价理论进行研究。

(二)问卷设计

国内外早期对外语教材评价的研究基本上多集中在评价的原则、方式、维度以及角度上。库宁斯沃思(Cunningsworth)很早就提出从教学目标、语言运用、学习需求以及支持作用四个原则对外语教材进行评估[7],并提出从目标与方法等8个方面评价教材。格兰特(Grant)提出将教材评价分为初步评价、细致评价和使用中评价三种方式[8]。进入21世纪后,国内对外语教材评价的研究逐渐增多。刘道义提出从发展性、思想性、系统性、科学性、趣味性、先进性、实践性、评价性、创造性以及拓展性等十个维度来评价英语教材[9]。孙平华则认为应该从语言教学理论、英语课程标准、语言知识、基本语言技能、教材内容的科学组织和分级与排列、语言教学评价、学习者差异、教师教学与职业发展、支持性教学材料、教学资源与条件限制等十个角度来评价中小学英语教材[10]。

在评价指标方面,国外学者中,谢尔顿(Sheldon)列出过一份详尽的教材评价清单,美国科学促进会在“2061计划”中从内容分析和教学分析两个维度确定了若干教材评价的指标,并将每个指标分为“优秀、满意、一般、很差”4个等级。卡法什(Kaffash)等对伊朗的英语教材进行了评估,通过问卷调查对收集到的数据采用SPSS 21.0 进行了易读性和效度的统计分析。哈比卜(Habib)等通过问卷调查量表研究了教师对巴基斯坦英语教材中语音练习的感知,并对结果进行了定性和定量分析。还有学者(Kuo Chien-Min等)2020年采用计算机辅助文献计量系统,根据每套教材对读者的影响力对教材进行排位[11,12]。

国内研究也已开始注重对教材的量表化评估。早在1998年,丁朝蓬就提出应该构建一套完整的指标体系来评价教材,并提出这套体系应包含指标、标准、量表和指标权重[13]。杨晓晓通过问卷调查确定了一套指标和指标权重,构建了中学化学教材评价的指标体系,据此对国内各个版本的中学化学教材进行了排序[14]。梁宇从学习者为评价者的角度,对国际汉语教材评价标准的维度和具体指标进行了统计分析,构建了5个维度下35项具体指标的评价体系[15]。

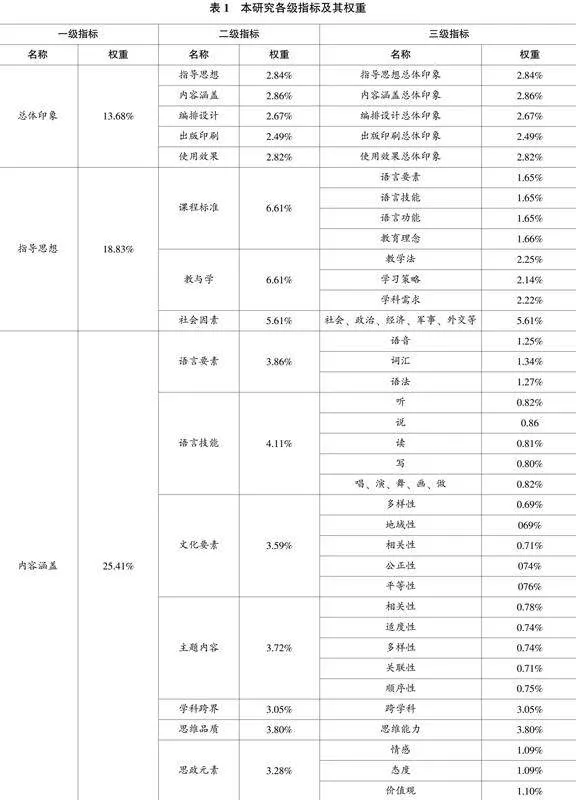

基于以上国内外的研究成果,本研究结合文献综述法和德尔菲法,经过专家审定、问卷调查和聚类分析,确定了小学英语教材评价的维度。研究者先从国内外关于教材评价的研究中提炼出上百个指标,向有经验的专家发放关于这些指标的调查问卷,再通过头脑风暴对回收的问卷归并整合,反复协商和慎重讨论,经多次合并、拆分、删减、增添、修改、补充,最终筛选出63个小学英语教材可接受度的评价指标,归纳总结为“总体印象、指导思想、内容涵盖、编排设计、出版印刷和使用效果”6个维度。每个维度包含若干角度,各个角度下再列出若干赋分标准。例如,“内容涵盖”维度包含语言要素、语言技能、文化因素、主题内容、学科整合、思维品质和思政元素这7个角度,“文化因素”角度下又包含5个赋分标准:(1)多样性:包含多种类型的文化;(2)地域性:既包含本国文化,也包含其他国家和地区的文化;(3)相关性:文化版块与主题内容高度相关;(4)公正性:公平公正对待各种文化,无歧视或偏见;(5)平等性:体现文化平等和性别平等,无歧视无偏见。最终形成了由6项一级指标(维度)、24项二级指标(角度)和63项三级指标(赋分标准)构成的指标体系,用于评价本研究中各国小学英语教材的可接受度。

问卷包含两大部分:第一部分是调查对象的基础信息,包括单位类型、地域、性别、年龄、教龄、职称以及海外经历等。第二部分是问卷正文,包括一到三级指标的权重也就是重要性的评分,以及根据6项一级指标,24项二级指标和63项三级指标对每套教材的逐一赋分。邀请广州、成都、西安、天津、昆明等地70位母语为非英语的英语教师填写问卷,采用李克特10级评价因子法对7套小学英语教材的可接受度进行评价,按照一级、二级和三级指标逐一赋分。问卷共计发放70份,回收率为100%。其中74.3%来自高校,70%为女性,45.7%的年龄在30~39岁,82.9%的学历为研究生,60%的职称为中级(包括高校讲师)和初级(包括高校助教),60%的教龄在10年以下,42.9%具有半年以上的海外经历。由于问卷内容庞杂,课题组专门在钉钉建群,上传了每套教材的样本,安排课题组成员在线回复各种问题,确保每位受试者充分理解每个指标和赋分标准后,对每套教材各项指标的表现逐一赋分。

(四)信度分析

课题组将70位英语教师对7套小学英语教材的赋分结果录入SPSS 21.0,计算出各级指标权重以及每套教材的综合得分和单项得分,对所收集的数据进行了分析和处理。首先对6个维度进行分值检验。7套教材在6个维度方面得分的平均值最高为7.95(出版印刷),最低为7.35(编排设计),相对于总分值10而言,平均值偏中上,说明被试非常认可问卷中的6个维度。对24个角度进行分值检验,发现平均值最高为8.33(出版印刷中的价格指标),最低为6.16(编排设计中的评价指标),相对于总分10而言,平均值偏中上,说明被试非常认可问卷中的24个指标。最后,对问卷进行了内部一致性检验,Cronbach alpha可靠性检测结果显示,本研究中指标体系ɑ值为0.942,高于接受值0.8,说明所有指标之间具有较好的内在一致性,信度较高。用因子分析法测量问卷的结构效度。结果显示,显著性为0.000,小于0.05,说明该问卷数据适合做因子分析,KMO值为0.632,介于0.6~0.7之间,说明问卷结构效度不是很高,但可以接受。

三、研究结果与分析

(一)权重计算

问卷回收后,将每位受试者所给的权重分值单独建立矩阵,通过一致性检验的矩阵作为有效评判矩阵,而后将所有受试者对每个指标所给的权重求得平均值,得出各个指标的权重。一到三级指标中,各级指标权重之和皆为100%,每个一级指标之下所有二级指标之和等于该一级指标的权重。同理,每个二级指标之下所有三级指标权重之和等于该二级指标的权重。最终得出的各级指标权重如表1所示。

(二)得分排位

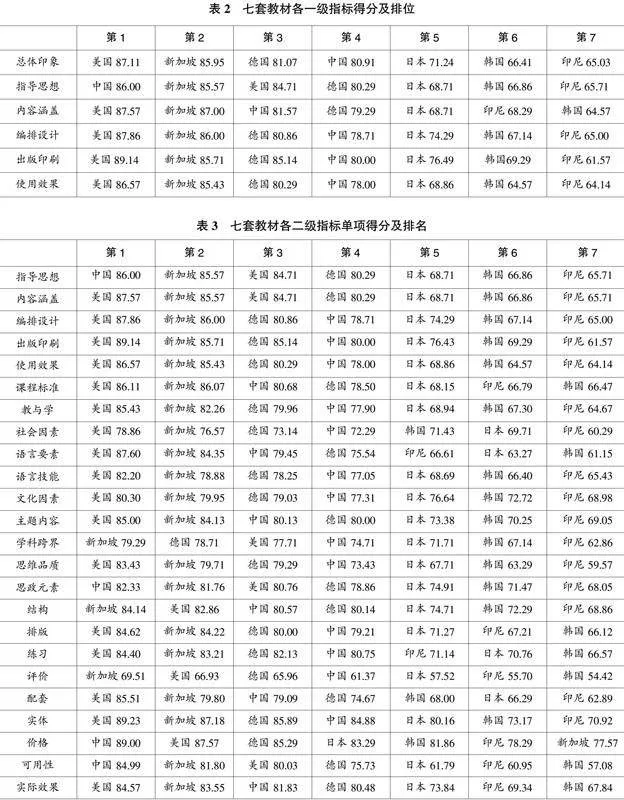

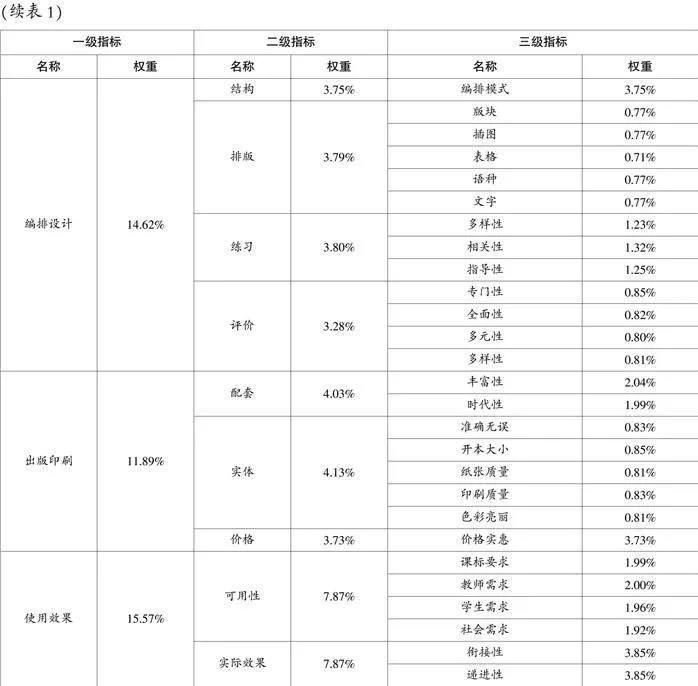

将所有受试者对每套教材各指标的评分相加,再除以受试者人数,得出各指标得分的平均值,作为每套教材的单项指标得分。将每套教材所有三级指标的单项分乘以相应权重,得到单项得分的加权平均值。每个二级指标之下所有三级指标的加权平均值之和就是该二级指标的得分。同理,每个一级指标之下所有二级指标的加权平均值之和就是该一级指标的得分。而所有一级指标加权平均值之和就是每套教材整个指标体系的总分。考虑评分习惯,将所有单项得分和总分都乘以10换算成百分制,计算出所有单项指标的得分和每套教材的总分之后,对全部教材在整个指标体系中的总分和各个单项指标的得分进行排序。七套教材总分排位按国别从高到低依次为:美国83.589,新加坡82.187,中国79.472,德国78.883,日本70.396,韩国67.106,印尼65.864 ,各一级指标得分及排序如表2所示,各二级指标单项得分及排序如表3所示。

(三)不同人群的偏好分析

为了找出不同人群与赋分之间的相关性,本研究采用了相关比率来测量相关程度。相关比率,又称为eta平方系数(E2),是以一个定类变量为自变量,以一个定距变量为因变量,根据自变量的每一个值来预测或估计因变量的均值。当E2<0.06时,变量之间的相关程度较弱,当0.06<E2<0.16时,变量之间有中度相关,当E2>0.16时,变量之间存在强相关,并具有统计学意义。本研究用SPSS 21.0计算了接受问卷调查者的单位类型、地域、性别、年龄段、学历、职称、教龄以及海外经历与赋分之间的相关性程度,发现不同性别之间以及不同学历之间的受试者在对教材的赋分方面没有显著差异,但在其他人群特征方面则显示出一定的偏好差异。

对于中国教材,不同地域者对其在教与学和实体表现方面的赋分有显著差异,教与学的全部三个三级指标的E2(分别为0.172、0.237和0.262)和实体方面三个三级指标E2(分别为0.228、0.148和0.163)均超过0.16,说明不同地域的教师赋分存在显著差异。进一步分析发现,大城市的赋分者赋分较低,表明大城市教师在相应指标上对于中国教材要求更严格。

对于美国教材,不同教龄者的赋分具有显著差异,比如文化编排方面的有两项三级指标的E2(0.249和0.172),在主题内容、可用性方面也有一项或多项三级指标的E2均大于0.16。经过分析发现,教龄在11~16年者对于美国教材这些方面的评分较低。处于该教龄的教师无论教学还是研究方面均处于黄金年龄段,他们的看法更具有借鉴性,他们对美国教材中文化内容编排的相关性和公正性评价不高,对于其主体内容的编排和是否适合中国国情的评分也相对偏低。

对于德国教材,不同海外经历者的赋分有显著差异,比如可用性的全部三个三级指标的E2值均大于0.16,分别为0.232、0.304和0.188。另外在课程标准、文化编排、主题内容、思政、教材结构等方面均有一项或多项三级指标的E2值大于0.16。分析发现,有1~2年海外经历者的赋分较低,而1年以下者赋分较高,反映出初到海外也许觉得德国教材不错,但时间长了就会发现其编排方面的很多问题,同时觉得并不十分适合中国国情。

对于日本教材,不同年龄段的人群在赋分方面具有显著差异,比如在主题内容的五项三级指标中有三项E2值大于0.16,分别为0.228、0.322和0.273。另外在课程标准、教与学、语言要素、配套、实体、可用性等方面均有一项或多项三级指标的E2值大于0.16。分析发现,40~49岁的人群更喜欢日本教材这些方面的表现,这可能是一种稳健保守的体现。

对于新加坡教材,不同职称的人群在赋分方面具有显著差异,比如教与学的全部三个三级指标的E2值都大于0.16,分别是0.269、0.183和 0.200。另外在课程标准、社会因素、语言要素、语言技能、文化编排等方面均有一条或多条三级指标高于0.16。分析发现,初级职称者对新加坡教材这些方面的评分偏低,而高级职称者的评分偏高。

对于印尼教材,不同海外经历者赋分的差异较大,比如可用性方面的四项三级指标中有三项E2值大于0.16,分别为0.276、0.315和0.247。另外在排版和实际效果中也表现出显著差异。经过分析发现,有1~2年海外经历者这些方面赋分较高,而只有1年以下海外经历者赋分偏低。也就是说,印尼教材总体得分不高,但是随着海外经历时间的变长,教师对印尼教材的认可度逐渐提高。

(四)不同教材的表现分析

根据表1、表2和表3中七套小学英语教材的单项得分、总分以及排名可以看出:其一,美国小学英语教材作为母语教材可谓圭端臬正,无论在总体印象还是各个一级和二级指标中的表现都非常好,综合得分最高。在6个一级指标中,除指导思想外均排在第一,24个二级指标中有17项排在第一。其二,新加坡小学英语教材作为外围圈教材表现优异,在综合排名中位居第二,在6项一级指标中全部排在第二。其三,人教版PEP小学英语教材在总体排名中位居第三,在扩展圈教材中表现最佳。在6个一级指标中,一项第一,一项第三,四项第四。其四,德国小学英语教材在综合排名中位列第四,和中国教材仅相差0.589分,6个一级指标中有四项排在第三,两项第四。其五,总分方面,日本小学英语教材排第五,韩国第六,印尼第七。从各级指标来看,这几个国家的分数基本都排在后三位。

四、讨论与结论

(一)对小学英语教材编写的建议

一是满足时代需要。小学英语教材的编写要与时俱进,紧密结合时代发展趋势,为教材注入新的活力和创意。形式上要丰富多彩,以激发学生的兴趣;内容上要涉及与学生未来发展密切相关的主题,如科技、环保、互联网安全、国际交流等;评价方式要不断创新,如引入口试、项目作业、在线测试等多元化评估方式,以评价促进发展。

二是从国情出发。从教材是否适合中国国情方面的得分看,中国教材得分最高(84.99分),其次是新加坡(81.80分)和美国(80.03分)。考虑到英语在美国和新加坡是母语/第一语言,说明受试教师对于借鉴母语教材编写的期待值较高,同时中国教材在本土化方面做得很好,借鉴国外编写经验要适合本土需求。

三是追求语言纯正。在语言要素和技能方面,美国(87.60分和82.20分)和新加坡(84.35分和78.88分)都高于中国和其他国家教材的得分,说明这些教材的英语知识体系和技能训练更加纯正,因此,英语为母语/第一语言的国家在语言教材设计方面的经验值得借鉴。

四是渐进式融入网络技术。革新是必要的,但是新技术的使用无法一蹴而就地解决所有问题,教材编写应螺旋式改进提高。这方面韩国教材的做法值得借鉴。虽然韩国教材总分远低于中国教材,单项得分也不高,但是韩国教材将大量教学资料置于网络和光盘上,与现代教育技术接轨。

五是兼顾学术性和实用性。要注意学术性与实用性的融合,既要学生系统学习语言知识,更要注意培养学生的语言运用能力。在这方面,日本的做法值得借鉴。由于日本在外语教育方面更注重外语专门人才的培养,并不强调外语的普及,因此,小学英语教学主要采用交际法,强调实用,对英语知识方面的学习没有较高系统化要求。这也是在本研究中日本教材的综合评分排名不高的原因。

六是拓展配套教材。教材配套资料是教材的拓展。教材配套资料包括学生用书、教师用书、活动手册、磁带、光盘、线上资源、词卡、绘本甚至配图词典等。这方面美国教材得分最高( 85.51分),显著高于新加坡( 79.80分)和中国( 79.09分)。新加坡和中国教材配套资料类型较为丰富,但是美国教材配套资料更注重内容的丰富,如拓展教材Literature Anthology(文学选集)和Leveled Readers(分级读物),这也符合近年来国内学术界提出的小学英语教材应配套分级阅读资料的观点。

七是融合工具性与人文性。要注意工具性与人文性的统一。语言具有人文性,体现着人文精神,具有特殊的教化作用,小学英语必须与其他学科一起,助力和谐发展的人和高度文明的人的培养。在这方面,中国教材获得的认可度最高,以82.33分位列第一,应继续保持。

(二)对小学英语教材选用的建议

首先,要慎选以英语为母语的教材。如前文所述,美国小学英语教材的综合得分为83.589,高居榜首,其体系完整,语言准确,内容丰富,理念现代,无论对英语作为母语、二语还是外语的小学英语教材而言都是典范,但在是否适合中国国情方面,却只排在第三,得分为80.03,低于中国教材的 84.99和新加坡教材的81.80。母语教材是基于学生已有很高的英语听说甚至读写能力,不适合非英语国家的小学生。新加坡教材在适合中国国情方面的得分也高于美国教材,大概也有华人文化的缘故。其次是要善于做二次开发,韩国教材以纸质方式呈现的内容太少,但是在实际教学中,韩国小学英语教师根据线上资源和教学光盘开发了大量线下教学资源,因此韩国教材并非如纸质教材那样单薄。

综上,本研究从可接受度切入,采用使用后评价的方法,按照层次分析法的要求,从6个维度24个角度,按照63条赋分标准来量化使用者的主观判断,由此构建起一套使用于教材评价的指标体系。根据这套指标体系在七个国家七套小学英语教材评价中的运用来看,本套指标体系具有较高的信度,能够量化每套教材在各个指标方面的表现,分析出各套教材的特色,对于小学英语教材的编写与选用具有一定的参考价值。但本研究尚有诸多不足之处。例如,美国小学英语教材是将英语作为母语的教材,和本研究中其他小学英语教材相比较,学生的英语基础完全不在同一水平。将外语教材与母语教材相比较,对外语教材而言本身就是不公平的。其次,本指标体系尽管具有量化性,但评分仍然是主观性评分,缺乏客观标准。另外,本研究的调查对象主要是国内部分地区的大中小学英语教师,因此调查数据随着调查对象覆盖面与数量的变化可能会发生较大改变。当然,受试者并没有在教学中使用过研究中的每套教材,单纯靠浏览教材也会影响赋分的准确性。而本研究中发现的每套教材在各个维度的差距,以及对于这些差距造成的原因和如何消除这些差距都还有待进一步研究。

参考文献:

[1]教育部办公厅. 关于印发2023年中小学教学用书目录的通知[EB/OL]. (2023-04-28)[2024-02-15]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202305/t20230506_1058493.html.

[2]贾蕃. 中国外语教材评估研究30年(1990-2020) [J]. 当代外语研究, 2022(1):83-92.

[3]KACHRU B. World Englishes: Approaches, issues and resources[J]. Language Teaching, 1993 (25): 1-4.

[4]ENRIQUE M, MILAGROS P R. Practical decision making: An introduction to the Analytic Hierarchy Process (AHP) using super decisions V2 [C]. Springer International Publishing AG, 2016.

[5]OSELAND N. A practical guide to post-occupancy evaluation and researching building user experience[M]. CRC Press LLC, 2023.

[6]YILDIZ S, ÇAKIR S. Evaluation of classroom design in terms of foreign language learning[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2013 (83): 277–281.

[7]CUNNINGSWORTH A. Evaluating and selecting EFL teaching materials [M]. London: Heinemann, 1984.

[8]GRANT N. Making the most of your textbook[M]. London: Longman Group UK, 1987.

[9]刘道义. 浅议英语教材的评价标准[J]. 教育实践与研究, 2004(12):14-16.

[10]孙平华. 论我国中小学英语教材的评价标准[J]. 课程·教材·教法, 2006(4): 49-55.

[11]KUO C M, CHEN K Y, LIN Y CH. Textbook ranking and an assessment method and system: A case study using surveying textbooks [J]. The Electronic Library, 2020, 38(5/6): 861-880.

[12]王进军. 英语教材发展概论[M]. 广州:中山大学出版社. 2010:20-22 .

[13]丁朝蓬. 教材评价指标体系的建立[J]. 课程·教材·教法, 1998(7):44-47.

[14]杨晓晓. 中学化学教材评价指标体系的实证研究[D].西安:陕西师范大学. 2011:2.

[15]梁宇. 学习者为评价者的国际汉语教材评价标准预试研究[J]. 海外华文教育, 2016(6):796-804.

Construction and Empirical Study of the Acceptability Index Systemof Primary School English Textbooks at Home and Abroad

WANG Bing1 HUANG Xiaoqin2 WANG Jinjun1 GUO Yanlin3

(1. Chengdu Neusoft University, Chengdu 611844;

2. Chongqing University, Chongqing 400044;

3. Shenzhen Hongling High School, Shenzhen 518043)

Abstract: At present, there are numerous versions of primary school English textbooks at home and abroad, providing more references for compilation and selection of English textbooks. Nevertheless, this also brings difficulties to users in selection. Therefore, based on the theories of Analytic Hierarchy Process and Post Occupancy Evaluation, researchers screened six dimensions and constructed 24 perspectives according to 63 scoring criteria and calculated indicator weights. This evaluation system was used to quantitatively evaluate representative primary school English textbooks from seven countries, analyzing the characteristics of each set of textbook. Based on this, it is proposed that the compilation of primary school English textbooks should advance with the times, start from the national background, strive for language authenticity, incorporate network technology, and balance academic and practical aspects. Developers should also expand supportive textbooks, integrate the functional and humanistic aspects of textbooks, and consider cultural adaptability when selecting textbooks from abroad. Regardless of which set of textbook to use, one must excel in the secondary development of textbooks to make the teaching resources more abundant and practical.

Keywords: Primary school; English textbook; Acceptability; Index system; Textbook evaluation; Textbook compilation; Textbook selection

(编辑 郭向和 校对 姚力宁)

作者简介:王冰,成都东软学院讲师(成都,611844);黄晓琴,重庆大学外国语学院博士研究生(重庆,400044);王进军(通讯作者),成都东软学院教授(成都,611844);郭彦麟,深圳红岭中学教师(深圳,518043)

基金项目:北京外国语大学中国外语教材研究中心“中国外语教材研究专项课题”