基于教学评一体化的古典名著教学实践

一、教学目标

1.应用已知的古典名著阅读策略,独立阅读课文,掌握关键词语的含义。

2.分析文本内容,学会使用人物关系图来辅助理解宝玉与文中角色的关系,理清每个人的身份关系。

3.深入解读“趣”这一概念,结合相关资料,探索放风筝的文化乐趣和传统,特别关注文中宝玉的性格特征。

4.扩展《红楼梦》的原文内容,观看相关影视作品,体验作品中的高雅情趣,对原著产生阅读兴趣。

二、教学重难点

深入分析“趣”这一概念,结合相关资料,领略放风筝的乐趣和背后的习俗文化。

特别强调对文中宝玉这一角色性格特征的深入理解。

三、教学设计及预设

(一)预习导入,巩固方法

教师:各位同学,我们即将进入文学的殿堂,探索中国古典文学的瑰宝——《红楼梦》。课本的第二单元为我们展示了四大名著的片段内容,我们已经接触了《水浒传》《三国演义》《西游记》三部经典名著的精选篇章,现在,让我们一起揭开《红楼梦》第70回的精彩内容,请大声朗读今天的课文标题。(学生齐声朗读标题)

●设问1

教师:在古典文学的学习过程中,我们常常会遇到一些难以理解的词汇。针对本节课的内容,同学们在预习时已经在提问单上记录了自己的疑惑。为了帮助大家更好地理解,老师已经将你们的问题进行了汇总。请同学们试着根据上下文来理解这些词语的意思。(学生朗读词汇,并结合上下文进行理解)

窗屉子、高墩、捆剪子股、籰子、顶线

●设问2

教师:各位同学,你们在阅读书籍时,都是如何应对难以理解的词汇的?

预设:联系上下文、看注释、找关键字猜测。

(学生依据本单元的学习经验给出答案)

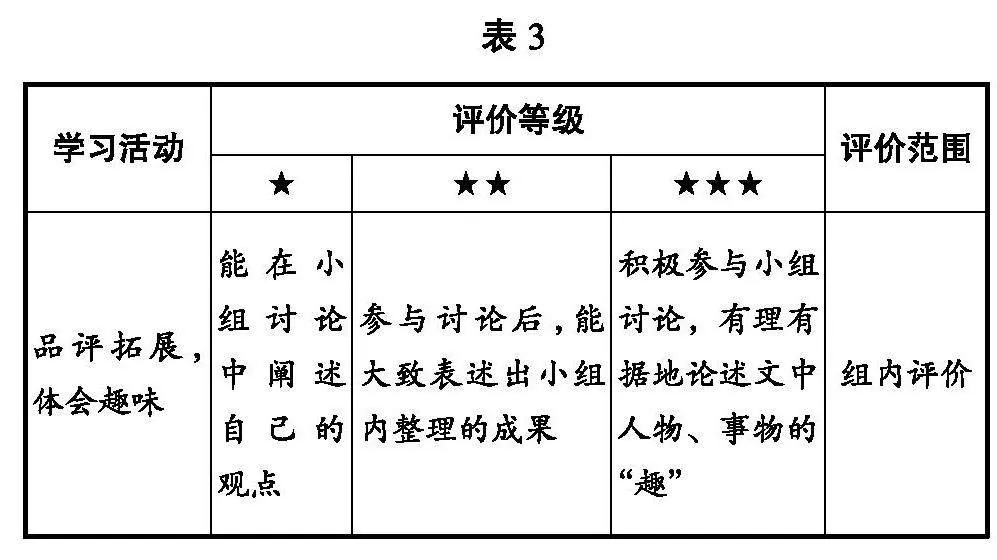

教师:回答得非常好,你们已经学会了一些阅读古典名著的技巧。那就是:整体把握、不必过分纠结每个字词的意思。接下来,请同学们根据自己的学习成果填写评价单(如表1)。

(二)了解场景,批注“有趣”

●设问1

教师:相信同学们已经完成了预习,现在哪位同学能告诉我,文章主要描写了什么内容?

预设:它主要描述了贾宝玉、林黛玉和其他人在大观园中放风筝的情景。

教师:总结得非常好,接下来请大家进行二次阅读,并思考这篇文章大致可以划分为几个不同的场景。

(学生阅读并积极思考)

预设:共分为三个场景。

第一部分内容是他们在讨论哪个风筝掉落了以及归属问题。

第二部分是宝玉派遣人去取回风筝。

第三部分是众人一起在大观园中放飞风筝。

教师在学生回答时进行提炼:我们可以通过抓住关键词来简洁地概括每个场景。对于第一部分,关键词是“讨论”和“归属”;第二部分的关键词是“派遣”和“取回”;而第三部分则是“放飞”和“共享”。

●设问2

教师:在这个故事中,你认为哪一个场景是最主要、最能体现“趣”这个字的?

预设:放风筝的那一幕是最有趣的。

(此时有学生会提出不同意见,教师要点拨学生认识到,前两个场景都是为第三个场景作铺垫,因此第三个场景是最重要的。)

●设问3

教师:接下来请同学们阅读最有趣的这一部分,同时将有趣的语句标注出来,待会我们找同学来分享。

预设:

宝琴让丫头把大蝙蝠风筝放飞了,宝钗的一连七个大雁风筝也飞起来了,而宝玉的美人风筝却怎么也放不起来,这一对比很有趣。

宝玉风趣地说也就是个美人风筝,不然这怎么也飞不起来,还不如跺烂,这种夸张的表达方式很有趣。

当所有的风筝都飞到天上去之后,众人都抬着头说“有趣”,这样的场景描述很生动。

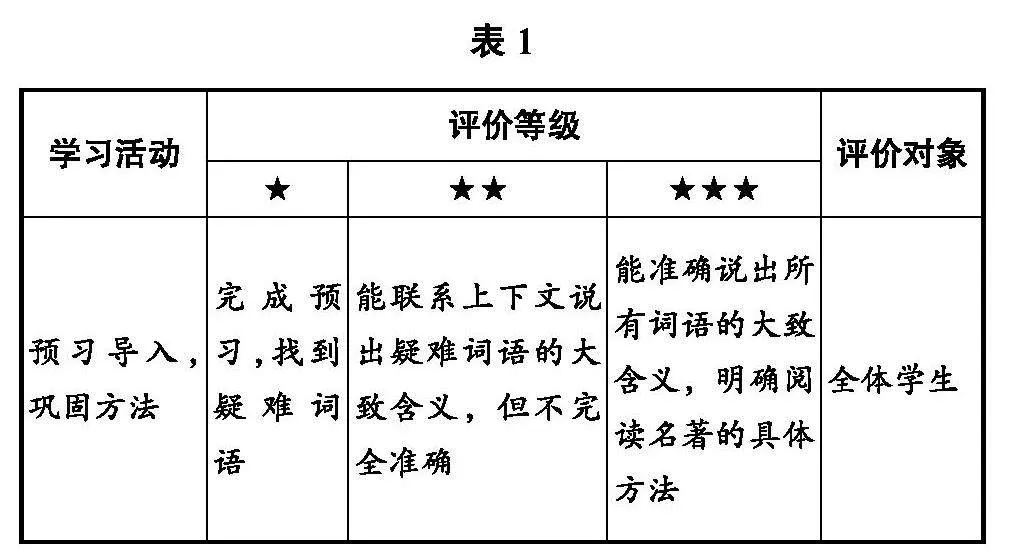

教师小结:在那个时代,风筝的样式千奇百怪,与我们现在的风筝大相径庭。许多造型独特、寓意丰富的风筝可能是我们闻所未闻的。这些古老的风筝外观有趣,宝玉在放风筝时的言语和举止也同样生动,他那充满孩子气的表情和态度让人忍俊不禁。此外,放风筝这一传统习俗本身也蕴含着“放晦气”的意思,它不仅仅是一项简单的户外活动,还是承载着人们的希望和愿望的载体。接下来请同学们完成这一环节的评价表(如表2)。

(三)理清关系,识人身份

●设问1

教师:同学们应该注意到了,这篇课文中出现了许多角色。在预习阶段,大家已经圈出了文中出现的人物名称。现在请大家快速浏览文章,统计一下总共出现了哪些人物。

预设:宝玉、黛玉、紫鹃、探春、翠墨、宝钗、宝琴,以及贾府的三爷和大老爷。

●设问2

教师:谁是最核心的角色?

预设:宝玉。

教师追问:关于宝玉的身世背景大家了解多少呢?

(学生回答预习内容)

教师出示宝玉的身世背景,指定学生朗读。

●设问3

教师:在宝玉的身世背景中,你能得到什么信息?

预设:宝玉在贾府中的身份地位非常高,而且也非常受宠。

(四)品评拓展,体会趣味

●设问1

教师:刚才我们总结出,放风筝环节是最重要、最有趣的部分,那同学们觉得在这个环节中,哪个人是最有趣的呢?

预设:宝玉。

教师追问:为什么这个人会给你留下“有趣”的印象呢?接下来请同学们以小组为单位,细读课文进行批注,看一看课文是怎样描写宝玉的,这样的描写能反映出宝玉怎样的性格特征。

(学生进行阅读、圈画和批注。)

预设:

在首段宝玉与紫鹃的对话中,我们能看出来宝玉的温柔体贴,他虽然是主子,但没有和下人的距离感,对待下人如同家人,没有一丝一毫的傲慢。

宝玉对待风筝的态度体现出他喜欢“美人儿”,表现了他的宽容天性和孩子气。

宝玉在放风筝时的焦急,映射出他面对挫折时的真实情感,这种纯真反应让人忍俊不禁。

(学生的理解能力有限,教师在学生回答的过程中需要进行引导,如果学生回答不全面,教师要提供具体的段落或语句,让学生分析宝玉的性格特征。)

教师出示《红楼梦》原文中贾母和贾政对宝玉的评价,帮助学生全面了解宝玉。

教师小结:贾母曾称赞宝玉“心地纯良”,而贾政则批评他“性情顽劣”,两者看似矛盾,实则构成了宝玉复杂性格的完整面貌。通过这些评价,我们可以看到宝玉既有天真烂漫的孩子气,又有成年人的敏感和脆弱。这样的性格组合,使得宝玉的形象鲜明而立体,充满了层次感和时代意义。

●设问2

教师:文中的放风筝场景不仅人物形象生动,而且过程也颇具趣味性。实际上,小说中描绘的放风筝方式与我们现在的放风筝活动有明显的不同。请大家根据实际生活经验,结合文中的内容进行小组讨论,告诉我古今的放风筝活动有哪些区别?

(学生讨论,教师巡视)

预设:小组代表回答。

①风筝的形状和设计不同。

②放风筝时使用了大量的工具和材料,这些在现代已经不常见了。

③当时的人们会故意剪断风筝线,让风筝随风飘逝,而我们现在不会这样做。

教师点拨:这些差异为那个时代的放风筝活动增添了一丝趣味和神秘。同学们提到了当时放风筝所需要的工具和材料,同时文中也出现了一些难懂的术语。为了更好地理解这些内容,大家在阅读课文后要查阅相关资料,以了解这些术语的具体含义。

●设问3

教师:曹雪芹笔下的放风筝趣味十足。放风筝作为一种历史悠久的娱乐活动,为不同年代的儿童带来了无尽的欢愉。现在,请大家阅读老师出示的阅读链接,探究近100年前林庚是如何描述风筝带来的快乐的。

(教师出示示例文章,学生认真阅读)

预设:

①孩子们对风筝的期待和渴望。

②他们在房顶上放风筝的乐趣。

③观察风筝飞舞所带来的愉悦。

④放风筝蕴含着消除不祥之气的习俗。

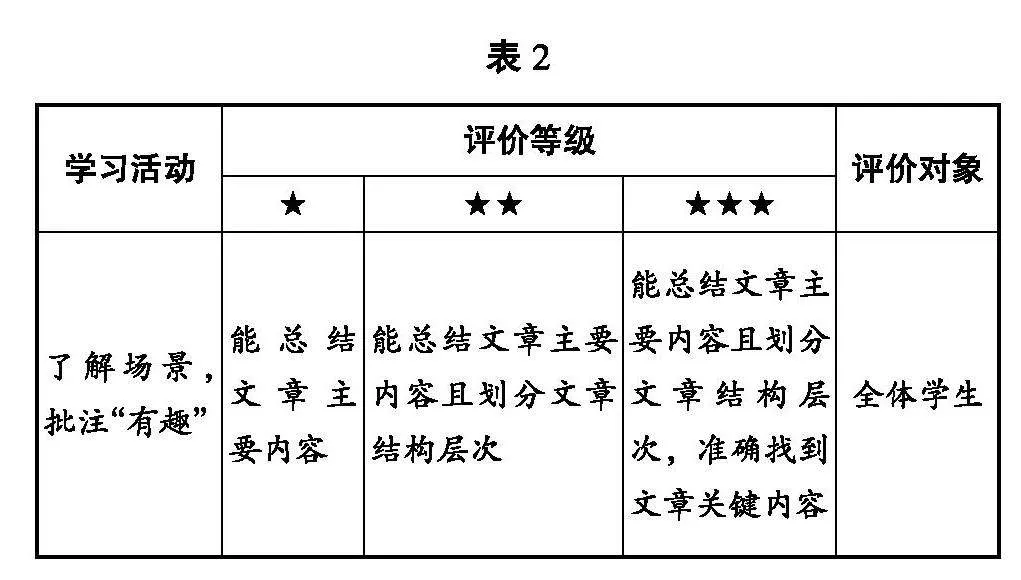

教师小结:通过课文学习和阅读链接,我们见证了文化习俗的传承和变迁,也深刻感受到了放风筝这一民间活动的跨时代意义——持续为人们的生活增添乐趣和色彩。接下来请同学们根据组内的表现进行小组评价(如表3)。

(五)视频拓展,激发兴趣

教师:作为四大名著之一,《红楼梦》是一部伟大的作品,但这并不妨碍我们去认真品读它,书中所描绘的年轻人实际上与你们现在的年龄相仿。例如,宝玉在书中的年龄大约在12~16岁,黛玉的年龄则是11~15岁。通过阅读《红楼梦》,我们可以窥见历史背景下青少年的生活乐趣。除了春天放风筝之外,他们在其他季节又有哪些娱乐活动呢?现在,请大家观看视频,一起探索答案。

预设:下棋、抚琴、熏香、登临高处、垂钓、刺绣等。

教师总结:简言之,这些娱乐活动是古代贵族生活的反映,它们不仅是一种生活方式,更是一种文化传承和社交手段。这些活动既体现了个人的修养和品位,也是当时社会风貌的缩影。

(作者单位:山东省德州市德城区第二实验小学)

编辑:李琴芳