阿根廷巨鹰真能“扶摇直上九万里”吗

阿根廷巨鹰的由来

在美洲原住民文化中曾流传有一种名为“雷鸟”的神圣动物,它是拥有巨大体形的猛禽,具有呼风唤雨的能力,许多部落按照它们的形象雕刻图腾柱。雷鸟的形象并非虚构,在晚渐新世的南北美洲曾生活过一种体形巨大的鸟类——畸鸟科,该科距今最近的成员是泰乐通鸟,1万年前仍有它们的足迹。畸鸟科在分类上是美洲鹫科的近亲,同如今的鹰科等猛禽也有不远的亲缘关系。畸鸟科中最大的成员便是今天的主角——阿根廷巨鹰,又称“阿根廷巨鸟”。

阿根廷巨鹰的学界争论

身体构造的争论

20世纪80年代,一具来自晚中新世的不完整鸟骨在阿根廷西北部被挖掘出土,估测翼展在5米以上。迄今为止,共出土过4具阿根廷巨鹰的标本,均来自该地区。目前已有的标本包括上喙、头盖骨、肋骨、乌喙骨、尺桡骨、指骨以及部分股骨和胫腓骨。在早期研究中,阿根廷巨鹰的翼展存在较大争议,而近期研究表明,其翼展均值在5.8米上下较为合理,上限为6.5~7米。如此惊人的翼展使阿根廷巨鹰稳坐地质史上翼展第二大的宝座,羽翼面积更是绝无仅有。站在地面上时,阿根廷巨鹰高度可达1.5~1.8米,从喙尖到尾尖全长3.5米左右,体重在71千克左右,是地质史上最重的飞行鸟类。

飞行能力的争论

阿根廷巨鹰拥有如此惊人的翼展,自然会引起学界对其生态位的各种争议与讨论。学者们首先怀疑的是阿根廷巨鹰的自由起飞和降落能力。通常来讲,大体形鸟类的自由飞行相对被动,需要捕捉充足的热气流才能起飞,降落时也需将热气流释放。同时,有学者对阿根廷巨鹰的生理学构造进行研究,发现其胸部肌肉并不发达,且双翼过大,不足以使其直接从地面拍翅起飞。因此,学者们一致认为其较为可能的起飞方式是借助峭壁或山头直接跃下并利用热气流升空,或在地面借着风力的帮助腾空而起。这和人们印象中“背若泰山,翼若垂天之云,抟扶摇羊角而上者九万里”的形象大相径庭。

食性的争论

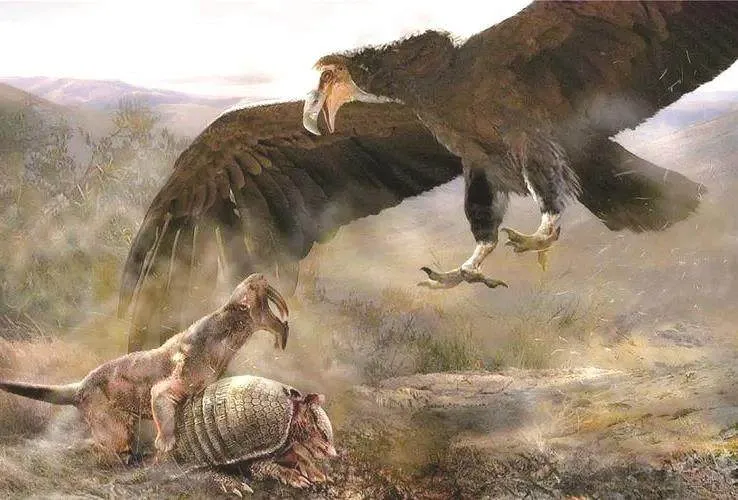

阿根廷巨鹰的喙粗壮有力,双脚粗壮且有锋利的弯爪,展现出掠食性猛禽的特征。相比之下,近亲美洲鹫的喙则细弱短小,脚爪细弱无力,缺少带弯钩的脚趾。因飞行限制,阿根廷巨鹰无法有效地从地面捕捉猎物。多数学者认为阿根廷巨鹰较大可能是食腐动物,如现今非洲大草原上的秃鹫一般。

生活方式的争论

如果如前文所述,阿根廷巨鹰为食腐动物,又为何有如此“豪华装备”呢?可能的解释有两种。第一,这些看似是食腐动物的巨鸟其实是积极的捕食者。对阿根廷巨鹰头骨的研究发现,其结构适合直接吞下小型动物。不过,若其确实是积极的掠食者,那么关于它们如何有效捕食的问题便会接踵而至。现有研究表明,它们会飞临猎物上空,直接用喙吞下小型动物;也有可能在地面捕杀猎物,待风力充足,再重新升空。第二,这样的“豪华装备”是它们与窃鹤等地面顶级掠食者争夺猎物所必备的“武器”。

有研究认为,阿根廷巨鹰会长时间在空中盘旋,并利用其灵敏的感官洞察地面上的一切,一旦发现猎物便会俯身向下冲向猎物。因其双翼巨大,常能恐吓对手,随后开始享用“免费的大餐”。即使在地面受到威胁,凭借自身1.8米左右的站立高度和巨大的双翼,它们在面对掠食者时仍具有巨大的优势。

阿根廷巨鹰的称霸与灭亡

抓住机遇,占据顶端

美洲生物大交换前,其物种构成具有极高的特异性,尤其体现在掠食性哺乳动物的空缺上,属于后兽类的南美袋犬是唯一代表,这为鸟类的掠食提供了绝佳的机会。若阿根廷巨鹰是积极掠食者,它将与窃鹤平分秋色,各自占据中新世南美洲的上空和陆地。如果它们是“捡漏”的机会主义者,也必定令众多地面掠食者望而生畏。作为食物链顶端的物种,阿根廷巨鹰隔年繁殖一次,卵可达1千克重,完全性成熟则需12年左右。由于巨大的体形,它们每天需进食2.5~5千克肉才能维持其生存需要。晚中新世的南美洲气候更加温暖,这有利于大型猛禽生活。

气候变迁,无奈退场

阿根廷巨鹰生活的时代存在着众多南美古生物,包括安达尔加拉窃鹤、南美袋剑虎、后弓兽等。阿根廷巨鹰的化石记录没有超过中新世,并未赶上南北美洲生物大交换的高潮。因此,外来的竞争并不是它们灭绝的主要原因,尤其是畸鸟科在北美洲生活到了全新世。阿根廷巨鹰的衰落也许是气候变化的结果,晚中新世的南美洲气候干燥温暖,当寒潮来临,许多生物开始走向灭亡。于阿根廷巨鹰而言,气候变冷致使它们依赖的热气流不断消失,猎物的消亡使得它们失去了现成的食物来源,最终退出历史舞台。

时代造强者,猛兽也无异。这种生活在几百万年前的猛禽虽不是我们心中翱翔天际的“大鹏”,但其宽大的身躯令人印象深刻。在更为完整的标本出土前,它们依然充满神秘色彩。

作者单位|孙家康,湖州师范学院教师教育学院;孙佳慧,扬州大学外国语学院