转身离开的司马光

北宋熙宁二年(1069年),51岁的翰林学士兼侍读学士司马光,闹出了一桩大新闻:在给皇帝讲课的经筵上,他跟力挺王安石变法的大臣吕惠卿居然因政见不同动手撕扯了起来。搞得在场的宋神宗都看不下去了,说:“不就是想把事情的对错搞搞清楚嘛,至于这样吗?”后来,事情传到宫廷外,这事就变成了“地域黑”——当时流行起了一个段子,叫“一个陕西人,一个福建子,怎生厮合得著”。称“福建子”,是因为吕惠卿是福建泉州人;而“陕西人”,自然是指司马光了。

不过司马光虽然籍贯陕州夏县(今已属山西),却生在他父亲当时任职县令的光州光山(今属河南),他的名字也来自这一地名。7岁那年,因为机智地以石击瓮,救出落水的小伙伴,他的名字已经在京洛一带为人传诵。他入仕也很早,20岁就考取进士甲科,步入官场。从华州判官做起,历经权知丰城县事等职,在28岁时做上了大理评事、国子直讲。但之后很长一段时间,他都在不同的中层干部位置上徘徊。直到43岁,他被提拔修起居注,迁起居舍人,同知谏院,才有了跟皇帝直接对话的机会。也是在那一年,在同修起居注的职位上,他遇见了后来一生的对手王安石。

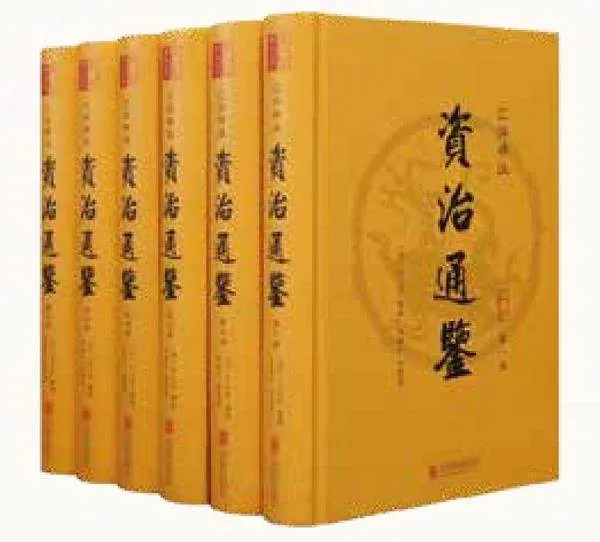

从相知、相惜到分道扬镳,司马光对王安石及其著名的熙宁变法的抗争,在熙宁二年跟吕惠卿的那场搏击中达到了巅峰。不久司马光就离开京城,以闲散官的身份退居洛阳。在那里,他接续了在京城开封没有做完的一件事,把书局带到那里,接着主编那部后来令他青史留名的大书《资治通鉴》。

通过经筵讲史的经验,他认定暂时的转身离开,去当一个资治的历史学家,效果应该比直接在朝廷上跟对手打一架要好得多。

司马光早年所受的教育和仕进之后所获的机遇,都使他首先想成为的是一个不折不扣的高级官员,而不是历史学家。起初,他有机会蒙宋英宗青眼,编写后来成为《资治通鉴》前八卷的《通志》,是为政治服务;即使到宋神宗赐名《资治通鉴》,此一目标也未曾改变。

司马光的改变,始于王安石及其改革派对“祖宗家法”的改变,和君主居然下决心支持这种改变。

对王安石个人,司马光一直保持着一种相对尊重的态度。宋哲宗元祐元年(1086年),王安石在金陵病逝,已回到京城重新执掌大权但病入膏肓的司马光闻讣,还对身边人说:“介甫无他,但执拗耳。赠恤之典宜厚。”但对王安石变法的二号人物吕惠卿等,司马光则厌恶至极,直斥之为阴险小人;他也准确地预判到,吕某得势后王安石必受其排挤。他把忧虑和远见都融进了他主编的《资治通鉴》里,通过经筵讲史的经验,他认定暂时的转身离开,去当一个资治的历史学家,效果应该比直接在朝廷上跟对手打一架要好得多。

他因此把《资治通鉴》的读者范围设定在一个相当具有现实意义的层面,就是当下的皇帝、未来的皇帝和所有具有操控国家大政方针的高级官僚。他在《资治通鉴》的不同段落里安排的夫子自道“臣光曰”,虽然形式上仿自司马迁《史记》各篇里的“太史公曰”,所说的主旨却非常不同。

他把以德治国理政放在了十分显著的位置,把“礼”“信”“诚”等传统儒家理念提到了相当高的高度。他对于汉代以来“人主无过举”(君主永远不会做错事)的流俗之说,作了无情的批判,认为正确的做法是“为人君者,固不以无过为贤,而以改过为美也”。他同时从切身经验出发,强调“为政之要,莫过于用人”。

在具体编纂过程中,司马光对史料的择取,也无时不与他表面上已经转身离开的北宋现实政治密切相关。比如,复旦大学历史系姜鹏先生指出,《资治通鉴》卷十七建元元年冬十月条中,所记西汉大儒董仲舒应对汉武帝的著名的“天人三策”,史料来源于《汉书》卷五十六的《董仲舒传》,但司马光删除了原策中几乎全部有关天人关系的文字,仅留下有关礼乐教化的内容,使之成为表达自身施政理念的工具。当然,司马光并没有把历史改头换面成另外的模样,他所重视的依然是在史实中追寻历史的教训。

有意思的是,这种本应短平快的钦定重点项目,却延宕了19年,最后的成品是一部多达294卷的正经的编年体史书。这19年中,有15年司马光都处在转身离开京城之后的那段时光里。

完成这部传世之作后不久,司马光也迎来了翻盘的机会。由于宋神宗突然病故,宋哲宗年幼继位,大权为高太后所掌,而高太后对于司马光很是看好,司马光因此重回中枢领导核心。然而遗憾的是,虽然主编过《资治通鉴》,他好像依然没有忘记当年跟吕惠卿在圣上跟前的拉扯,晚年深陷其中,对熙宁新法采取了全盘推倒的极端做法,连跟他同属一个阵营的苏轼也对这种一边倒的举措提出了严肃的批评。

在中国历史上,司马光的名字是与两个关键词紧密地联系在一起的。其一自然是他著述的最高成就《资治通鉴》,其二则是他为人为政的“正道直行”。

《资治通鉴》在中国历史学的领域内当然有其崇高的地位,无论是编年体还是长编考异法,都为后来的历史编纂学开辟了重要的方向和道路。但从更广阔的意义上说,它的影响不止于学界。宋代以后中国社会中处于顶层的君主和高级官僚,有不少人把《资治通鉴》作为执政的教科书,用人尤重德才兼备,即源自司马光的教导。中国百姓多喜欢读历史,读历史又都知晓“以史为鉴”,追溯上去,司马光和他主编的《资治通鉴》,有一份不可忽视的功劳。

司马光为人为政的“正道直行”,从以下一则史料可见一斑。晚年时,他重回政治中心,当上宰相后,曾亲笔书写下自己的办事规则,公布在所有访客都看得到的地方。内容大意如下:

来访各位,若发现国家施政有什么缺失,百姓有什么疾苦,请直接上奏朝廷;我将与同僚商讨后,择其切实可行者进呈圣上,并遵圣旨办理。若发现我本人有什么过失,打算给予规劝指正,那就直接写密封的书面意见交予门吏后转给我,我一定警惕自省,改正缺点。关于升迁调动、昭雪罪名等个人问题,请向朝廷递呈状纸,我会跟有关方面的官员集体讨论,并落实执行。光临舍下一律不许提及此类私事。

司马光对于熙宁新政采取的一律推倒的做法,历来褒贬不一,但不能不承认,在为官的品德上,他自始至终都是表里如一的。也正是因为有如此高尚的品德,他身前就获得了包括敌对的辽国君臣在内的最广泛阶层的尊重;他身后由于政局变动,遭逢名字被刻入侮辱性的党人碑,却连刻工都不愿意动刀,说“恐得罪于后世”。他后来是被供入孔庙,与儒家先贤们一同被祭拜的。可以说,在人治而非法治的传统时代里,司马光的品行,大体能算是官员作为个体所能达到的高境界了。

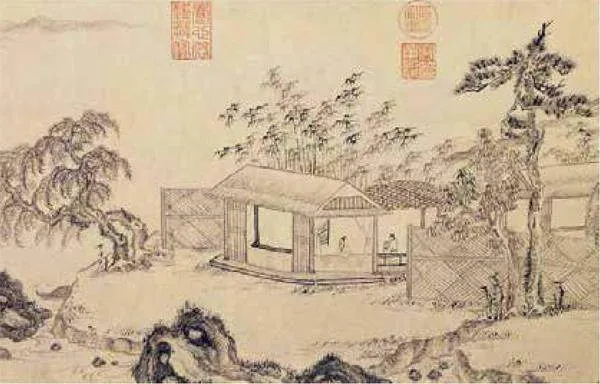

司马光在转身离开京城的15年里,在洛阳修建了一所园子,自命名为“独乐园”。园子早已荒废,20世纪以来,传统园林研究者通过文献记载和现存宋代相关图像,复原了独乐园的大致规模和空间结构,并惊奇地发现司马光设计的独乐园,采用的是一种现存中国园林中几乎看不到的布局方式:中、东、西三路都以轴线控制园林景观组织。而其背后蕴含的,正是大道直行的儒家理念。可见这位主持编纂《资治通鉴》、毕生光明磊落的宋儒,已经把生活、学术和政治理念完全融合在一起了。

(作者单位:复旦大学古籍整理研究所)

编辑 陈娟/美编 徐雪梅/编审 张勉

——司马光