博物馆科普产品开发设计策略研究

摘要:新时期、新环境对博物馆科普产品开发提出了新要求。本文对博物馆科普产品的发展及当下博物馆科普产品的主要类型进行了梳理和归纳。在文献研究的基础上,结合问卷调研、用户访谈及用户行为分析等方式研究用户特征,发现用户参与博物馆科普过程中的痛点和难点。基于用户研究,分析现阶段博物馆科普产品的问题,提出了下一阶段博物馆科普产品开发设计策略。

关键词:博物馆;科普产品;设计策略

基金项目:本文系2023年江苏省研究生科研与实践创新计划项目“博物馆科普产品开发设计策略研究”(SJCX23_0512)阶段性研究成果。

一、概述

博物馆作为人类知识储存、展示、传承与传播的重要机构,本身就具有教育公众、传播知识的职能与责任。本研究聚焦博物馆馆藏信息在公众传播中的有效获取,以期在丰富传统博物馆信息科普通道的基础上,梳理博物馆科普产品研究现状,分析博物馆科普产品存在的问题,并提出博物馆科普产品设计策略。

(一)科普及科普产品

“科普”一词在历史演变中被赋予不同的涵义,当下“科普”的核心涵义为通过某种类型工具或媒介向大众传授或帮助大众解读某领域的知识,通俗来讲,“科普”即知识的科学普及。“科普产品”则为实现科普功能的过程中使用的工具及媒介,目前的科普产品类型非常丰富,主要包含图书、音视频、陈列展览、玩具、文创及各类讲座活动等,包含但不限于实体物品,基于虚拟技术的科普产品及各种互动性更强的产品(活动)形式日益增加。

(二)博物馆科普产品的分类及发展

1.博物馆科普产品的分类

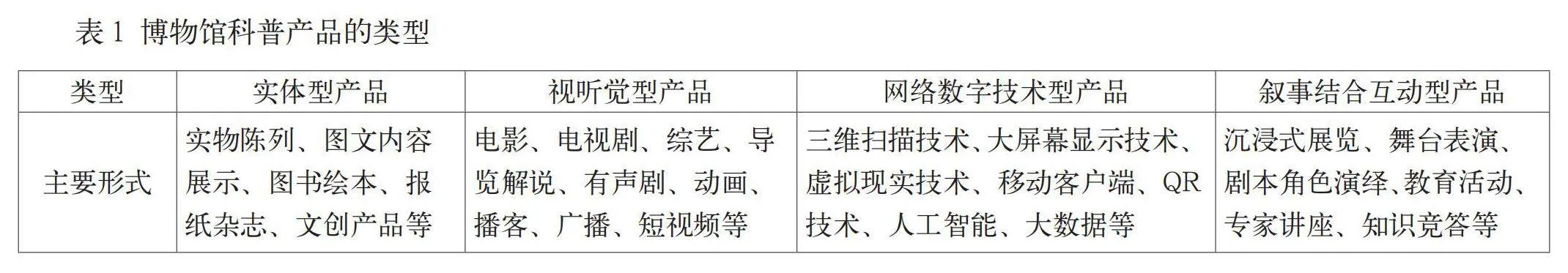

博物馆科普产品可以分为四种类型,以图书、海报、实物陈列、图文展示、装置设施、文创产品等为代表的实体型产品;以电影、电视节目、导览解说、广播、播客等为代表的视听觉型产品;以全息投影、裸眼3D、虚拟现实技术等为代表的网络数字技术型产品;以舞台表演、剧本杀、活动讲座、知识答题等为代表的叙事结合互动型产品(如表1)。

2.博物馆科普产品的发展

今天,博物馆作为公众之间知识传播“主体”与接受知识“客体”的桥梁,建立联系的方式越来越多,博物馆科普产品种类也日渐丰富,从传统的文字、图像、实物等拓展到网络数字技术的应用,乃至由AR、VR等技术加持下的虚拟现实空间,配合叙事性策略实现知识交流。同时,随着社会的进步,使现代社会对人的素养提出了更高的要求,科普产品的随时学习、终身学习等作用受到越来越多人的认可。

博物馆科普产品最初由实体形式来实现科普目的,最简单了解博物馆文化的方式就是走进博物馆,丰富的馆藏展品满足大众的知识需求,科普类纸质媒体为大众开拓视野,科普益智类玩具备受青少年儿童喜爱。随着科学技术的应用下沉,更多的视听觉类型科普产品陆续出现并受到大众的喜爱。国内各大博物馆相继发布自身博物馆特色的原创科普宣传视频,例如河南博物院发布《品·中原藏珍》系列短视频合集、故宫博物院推出青少科普类系列动画短片《紫禁城建筑的秘密》、上海博物馆发布《星耀中国文物导赏》多集短视频等,均获得较高评价。

除了视听觉媒体形式产品以外,博物馆科普产品开始尝试结合网络数字技术,开发三维全景技术,将实体的文物资源转化为虚拟数字信息,打破了传统文物展示局限,用户可在平台上将文物放大、缩小、打开来全方位认识展品。如敦煌研究院的“数字敦煌”观看经典洞窟、南京博物院的“物华天宝”数字文化展览。2015年,国内博物馆开始利用虚拟现实技术的仿真性、可操作性、互动性来打造沉浸式展览,Mixed Reality(混合现实技术)引入现实场景,三星堆博物馆在2022年制作混合现实导览电影《古蜀幻地》,观众可以戴上VR眼镜欣赏文物,了解藏品和考古知识;《寻迹之山海经》光影艺术展结合投影显示媒体技术+裸眼3D、5G交互等技术手段,360度巨幕空间打造现实版《山海经》。靠着数字技术来吸引科普热情不足以满足观众的需求,许多博物馆科普产品开始结合叙事功能,设计科普故事来营造科普氛围,激发观众自主学习意识。从博物馆科普产品的发展历程可以看出各种类型的科普产品之间不是相互独立的,而是相互影响,相辅相成。

二、博物馆科普产品开发的必要性及意义

后疫情时代下,国民消费呈现良好态势。政府大力推出政策福利来刺激消费,其中“博物馆消费”就是其刺激服务型文化消费的典型代表。同时,在庞大的文化消费热潮中,大众对科普产品的种类、形式和质量也有了更高的期待和要求。

国家政策下的必然性。《全民科学素质行动规划纲要实施方案(2021-2035)》中强调要加快推进科普特色产品的原创开发,延伸科普传播路线。博物馆科普产品作为博物馆主题的知识普及产品,是博物馆文化信息触达观众的必然途径,是发挥好博物馆这所“大学校”科普知识作用的必然要求。

消费市场下的必需性。根据国家文物局数据统计,在国庆黄金周中全国博物馆接待观众数量6600万人次,如此硕大的数量体现了国民对文化消费的需求。这种强烈的需求下进而消弭博物馆科普产品现有的不足和短板,同时也为博物馆科普产品提供了更广阔的消费市场。博物馆科普产品的创新,让博物馆从单一枯燥的“说教学堂”更新为融合沉浸、体验和学习为一体的文化消费场所,吸引大量消费者参与。

提升大众需求下的服务性。随着5G网络技术的迅速发展带动短视频化、网络虚拟化、直播社交化等科普新形式成为大众科普的有利媒介,传统科普产品形式已不能满足观众的需求。博物馆科普产品发挥其服务功能,帮助人们了解不同类型的博物馆文化,获取人文、艺术、自然、历史、科技等各领域知识,提升大众需求的服务质量和良好观感。

三、博物馆科普产品开发策略研究现状

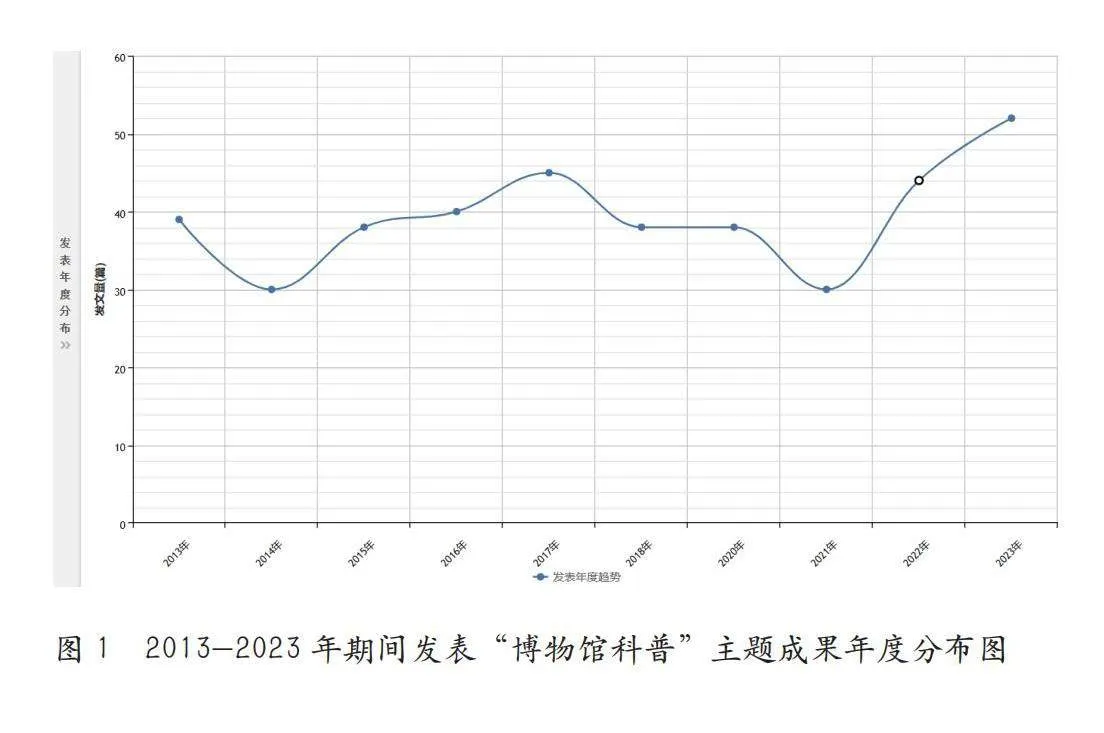

在中国知网数据检索平台上检索近十年以“博物馆科普”为主题的成果共计416篇。其中2021年发布了30篇文献,2022年发布44篇,2023年期间发布52篇,博物馆科普领域研究呈直线上升态势。与“博物馆科普”相关的文献主题多数围绕“科普教育”“博物馆教育”“科普资源”等展开,重点研究如何发挥好博物馆的教育职能,以及推进博物馆科普教育工作的方式方法。具体至“博物馆科普策略”和“博物馆科普产品”,仅分别检索到22篇和12篇文献,成果数量明显缩减(如图1)。

学者们从不同角度围绕博物馆科普产品开展了研究工作。冯伟民(2014)认为科普产品是科技与艺术的结合产物,是博物馆展示和展览教育的新型形式和手段[1]。郑久良(2017)在前者基础上提出“科普化演绎”模式,该模式作为一种科普产品,将现代科技与博物馆科学教育相结合为公众提供良好开放的科普服务[2]。金荣莹(2021)提出博物馆可与学校合作,跨媒介开展“校馆合作”科普活动[3],此种科普产品突出利用好博物馆资源,做好科普教育工作。同样,曾庆伟(2023)建议科普产品的开发需要有针对性,重视青少年群体的需求,细化“校馆合作”课程[4]。此外,刘政等人(2022)以自然科学博物馆为例,提出博物馆作为科普重要场所,需要从国家的文化自信角度来吸引大众[5]。阐述了博物馆科普产品不仅仅是传统意义上的普通工具,还是面向多种群体担负传播文化自信和教育意义的重要媒介。

博物馆科普产品的开发策略研究集中在两方面。一是侧重于将现代技术与科普手段结合的方式,重点关注网络数字化,聂婷华(2020)以上海科技馆开发的自然科学科普游戏《江海鲟踪》为例,提出利用移动端技术实现线上线下相结合的操作方式,做到沉浸式“掌上学习”[6]。同样也采用数字化科普游戏的形式,范姁晗等人(2023)就科普游戏结合动画在博物馆中的应用来实现博物馆科普功能[7]。除了数字化游戏形式,也有学者结合最新的科学技术融入博物馆科普中。谢杨冰等人(2023)将5G+OpenVR技术运用于深海虚拟博物馆中,在5G和VR的技术支持下,设计深海科普知识学习流程[8]。刘粟等人(2023)结合“跨媒介”理论设计梅岭玉博物馆,利用Mixed Reality技术参观导览,再结合手机APP补全线下不足[9]。此外,视频和大数据推送技术扩大了博物馆科普应用。周瑞(2023)归纳了陕西历史博物馆科普短视频类型和特点[10],这些科普短视频能够精确化推广给大众,让观众不用亲自到博物馆就能了解其知识。

二是更加注重观众的需求。现有的研究集中在观众角色、观众认知上。近年来,博物馆重心从以藏品为主转为以观众体验为主,大多数博物馆策展时会注重与观众的互动。扎哈瓦认为观众在博物馆的行为体验分为客观体验、认知体验、内省体验、社交体验等四种类型,这说明博物馆观众存在不同的参观动机。康婧等人(2023)从具身认知理论入手构建科普展览具身学习体验设计思路,通过感知层、交互层、映射层、意义构建层来帮助观众完成在博物馆的学习行为[11]。刘粟等人结合镜像理论帮助观众完成认知科普,以故事的形式贯穿在观众明确“自我”和“他人”意识的过程,从而令观众产生自我意识并发出感悟。

四、博物馆科普产品用户需求研究

美国学者佛兰克认为博物馆观众可分为探索者、促进者、体验者、专业人士/爱好者、充电者[12],其中探索者有较强的学习好奇心,热爱学习博物馆知识;促进者多数有社交需求以亲友需要为目的参观;体验者对博物馆科普体验有期待;专业人士/爱好者强烈迫切获取某领域的博物馆知识,该类型的观众较少;充电者的目的是丰富生活娱乐,缓解社会疲惫,此类观众占大多数。实际调研在此分类的基础上综合考虑年龄细分因素,分为青少年群体、大学生群体、年轻上班族、中年群体以及老年群体。据有关网络平台统计,参观博物馆人群中18-40岁的人占比近九成,多为学生和职场人士,其中参观博物馆的原因为学习相关知识的占比达到近45%。因此在问卷调查中侧重在18-40岁区间的大学生和职场人士,两种群体中皆存在探索者、体验者、爱好者等观众类型,从参观目的、科普产品喜好、参观行为等因素中挖掘其需求和期望。

从参观博物馆目的上看,以大学生为代表的群体的目的多为获取知识和娱乐消遣,上班族群体的目的性更加强烈,纯粹为获取博物馆知识。从对科普产品喜爱程度上看,大学生偏爱以互动游戏的形式来了解博物馆知识,职场人士希望通过新媒体平台形式来了解博物馆知识。从参观行为中发现大学生喜爱对参观时和个人想法进行分享,而职场人士对发表自己的想法欲望较低。

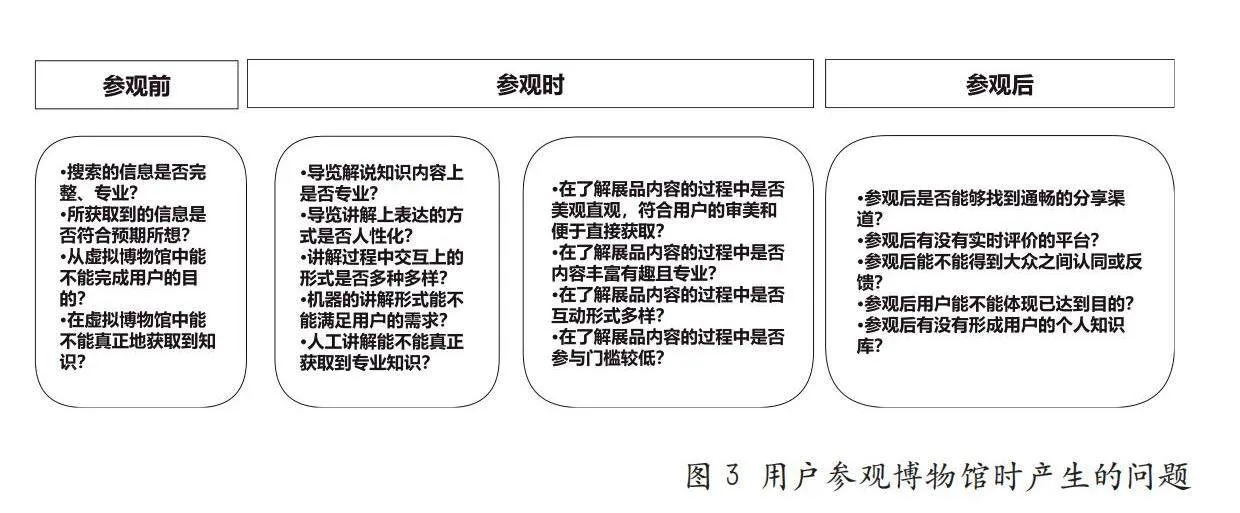

将用户参观博物馆流程分为参观前、参观时、参观后三个阶段(如图2),这些行为反映其触点和问题。

(一)参观前

用户会对博物馆进行简单了解,多数用户会使用视听觉型科普产品来获取信息,小部分有经验的博物馆体验者会使用“虚拟博物馆”“掌上博物馆”等网络数字技术产品,此时用户对博物馆有了一定的认识并产生好奇。但在使用产品的同时,会存在检索出的信息不够完整、获得的信息不满足预期需求等问题。

(二)参观时

在浏览过程中观众会接触到导览讲解等影视听型科普产品,但大多数观众不会自愿租赁讲解工具,这使得观众参观时无目的性、走马观花,难以构建知识记忆体系。有部分使用导览讲解的观众则会根据设计好的路线参观,但普通的讲解工具存在讲解模式无聊、内容枯燥、交互幼态等问题,稍理想的智慧导览存在全程观看导览屏幕,注意力分散的问题。

目前多数博物馆会采用多元科普产品引导观众学习意识发散。这对展览展示等实体型产品有新的视觉要求,只有一些简单的文字介绍,并不能让观众明白并引起学习兴趣。也对网络数字技术等产品有内容要求,许多只为“炫技”没有实质性知识的技术产品最初深受观众喜爱,但热潮退却之后产品会被搁置。

(三)参观后

目前用于分享的平台大都为非博物馆官方,调查问卷显示近47%的受访者表示没有听说过有官方分享渠道。博物馆科普知识传播环节的最后一环应为发表个人观点与他人分享,事实上这方面的产品设计是缺少的。各种类型的科普产品在观众参观完没有反馈机制,学习经验和知识联结不到其他观众导致环节阻断。

五、博物馆科普产品现状及问题分析

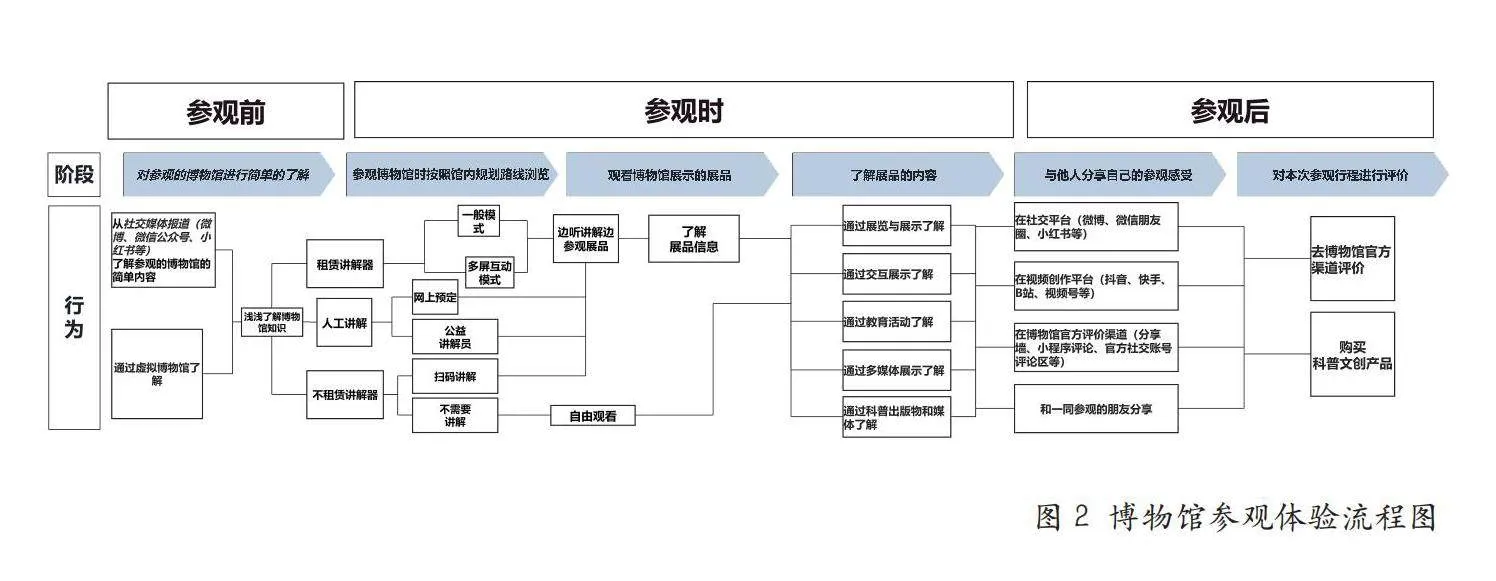

现阶段博物馆科普产品开发处于发展阶段,在用户使用过程中存在一些形式和内容上的问题(如图3)。

一是形式上同质现象严重。一旦某个博物馆的科普形式备受观众喜爱,其他博物馆直接照搬,用户审美疲劳。像传统实体型、视听觉型科普产品,多数以多样化形式为特色,一成不变的形式让观众在参观时没有求知的好奇心。观众对科普过程产生惯性思维,无法产生其他知识联系。

二是内容上特色叙事较少。叙事结合科普产品能够将展品串联在一起,展示博物馆的特色。较多博物馆会按照时间顺序来进行展示,但忽略了展品与主题之间的联系,零碎摆放的展物和无目的的路线,没有整体叙事环境,观众无法代入其科普氛围,感受不到展品之间的文化联系。以网络数字技术型科普产品为例,信息化展品之间没有一个整体故事将其连接在一起,在接受大量知识的过程下导致观众注意力不集中,学习记忆模糊。

三是难以引发观众学习意识。真正合适的博物馆科普产品潜移默化地引导观众去自主学习,然而现有的博物馆科普产品更多往博取观众喜爱上改进,忽视科普学习的本质。猎奇的形式效果让观众没办法产生自我学习意识,无法专注思考学习。例如叙事结合互动类型科普产品大多数都是沉浸式体验空间,映射知识内容易浮于表面,光影互动虽然带来震撼的音色效果,却没有起到知识传递的学习作用。

四是内容质量参差不齐。以视听觉型科普产品为例,存在质量不稳定,形式与内容平衡把握难度大。由于官方的作品设计过于说教以及拍摄剪辑设备门槛降低、自媒体传播模式的改变,让更多人成为创作者和传播者,在bilibili(简称“B”站)中以博物馆讲解为关键词检索出时长10分钟以下的作品有739个,视频最高播放量达到346.1万,自媒体的作品有趣,易于理解,但存在内容不专业、信息真假难辨、标题博取流量、藏品知识解释笼统等情况。

六、博物馆科普产品开发设计策略

科普产品的开发有利于发挥博物馆教育职能最大化,有利于提升民众知识学习能力,有利于刺激我国文旅消费。结合前面提到的问题和需求,博物馆科普产品的开发从以下几点着手。

一是形式与内容需要良好的衔接方式。形式和内容同行,呈现形式多样但缺少专业且生动的知识内容,容易导致形式大于内容;专业科学的科普知识没有吸引观众的互动形式会导致观众体验感差。要保证内容质量良好的情况下,提升形式感官。以视听导览产品为例,在讲解时的语气、用词以及设计环节贴合年轻群体的喜好,添加热度明星配音、网络用语、游戏互动等方式,提升观众的专注度,引发自主学习意识。从形式、内容、叙事主题等方式上提升,让观众听得入迷、看得沉浸,从而达到良好的科普效果。

二是科普产品类型融合恰当。各种类型的科普不是单个存在的,在某种类型的产品难以实现较好的效果情况下,可以结合其他类型产品辅助,例如江西汉代海昏侯国遗址博物馆利用实体模型不够展现侯国原貌,则引入VR技术,再现海昏侯国场景,让观众直观了解海昏侯故事。一些较为特殊的实体产品难以从视觉上表现,这样可以结合视听觉型、数字网络技术型、叙事互动型产品来突破局限。加上其他的听觉、触觉、悟觉等感官,使观众更好地沉浸在设计好的科普环节之中,设身处地为观众营造学习氛围。

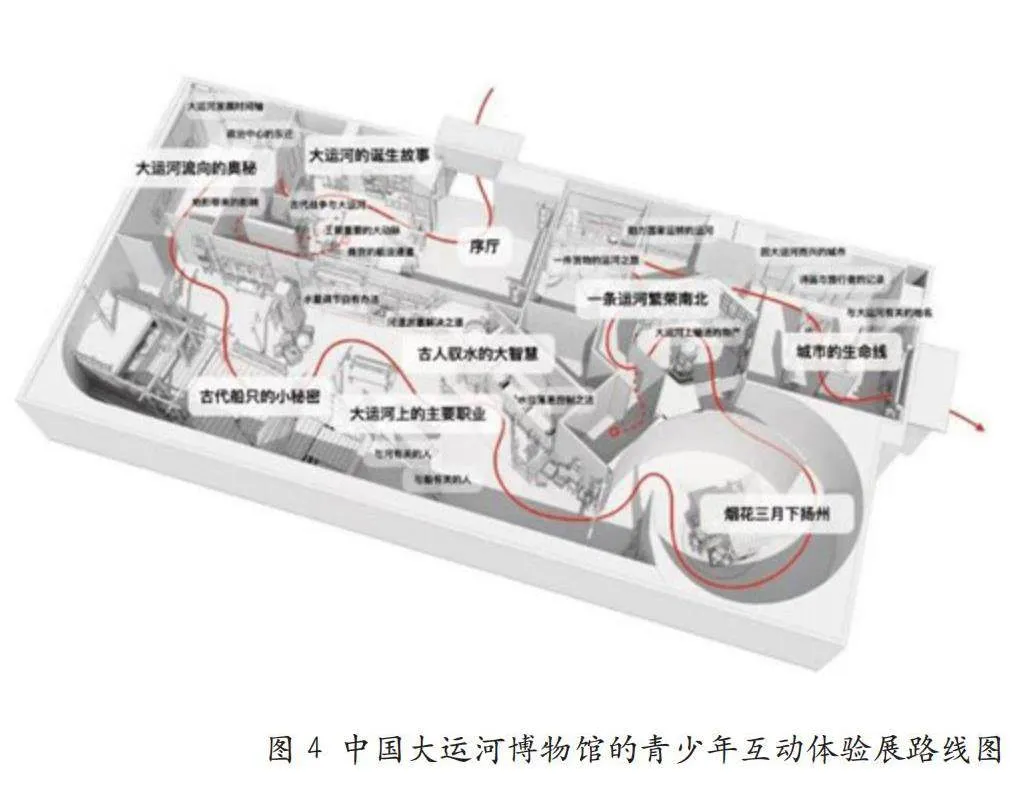

三是加强以“人”为主的科普需求导向。观众参观的目的主要是学习博物馆当中的文化和知识,博物馆科普产品要立足于观众的学习需求从而推进博物馆教育。设计博物馆科普产品需从整体出发,有主题内容引导观众去探索,例如中国大运河博物馆“大明都水监之运河迷踪”以大运河为主线特色,观众角色扮演融入特定环境,帮助观众立体化了解大运河知识。观众有目的性围绕主题开展科普环节,能够保证过程中学习思维不涣散,甚至拓展观众的学习兴趣。另外还要注重不同人群的需求,体验者、探索者占大学生群体比重较大,因此针对大学生群体的科普产品就应增加内容上的输出以及年轻化的互动方式,而职场人士多为充电者,需要减轻此类群体的学习成本,直观地将知识呈现给他们(如图4)。

四是关注参观者评价的反馈,促进知识传播和交流。许多博物馆推出的科普产品只关注用户使用时的需求,忽视了科普行为结束后的用户需求。用户有分享自己学习经验或对参观过程作出评价的习惯,但现有的科普产品没有为其提供方便快捷的反馈渠道。科普产品应当开拓反馈机制,拓宽官方互动平台,让观众随时随地分享自己的参馆心得,例如上海博物馆在每个展品下贴有二维码,观众扫描查看展品内容,并且可在上面留言评论,用户之间能够进行互动,加大博物馆知识传播度;亦或是开设专门博物馆官方的反馈平台,设置全天候网络信息墙,展示观众的心得体会,鼓励观众提问和评价,年末可生成观众反馈总结报告,促进观众、藏品与博物馆之间的联系。

七、结语

博物馆作为服务型文化消费的重要场所,是推动国家科普事业发展的主要阵地,是服务大众传授知识的“大学校”。博物馆科普产品的创新发展有利于提升大众的科普意识,激发公众获取博物馆文化的兴趣。本文以博物馆科普产品开发策略为主题,研究近十年的相关成果,挖掘其背后的发展潜力,通过问卷调查形式研究18-40岁的大学生和职场人士群体,依据目的意图、产品喜好、参观行为分析用户在参观前中后一系列行为需求,得出现阶段博物馆科普产品存在形式同质化、内容单一且质量不稳定、无法引发观众学习意识等问题,进而提出博物馆科普产品开发设计策略应从形式与内容衔接恰当、科普产品类型融合恰当、加强用户科普需求、关注用户反馈行为等方面入手,从而促进博物馆文化与公众之间的交流,最大程度地发挥好博物馆的教育和科普职能。

参考文献:

[1]冯伟民.科普产品——科学、技术与艺术的结晶:记南京古生物博物馆科普产品研发[C]//2014年科学与艺术研讨会——主题:“科学与艺术·融合发展服务社会”论文集,2014:265-270.

[2]郑久良.基于科普化演绎视角的博物馆科普教育创新研究[J].自然科学博物馆研究,2017(A1):45-49.

[3]金荣莹.馆校合作课程资源开发策略研究——以北京自然博物馆为例[J].科普研究,2021(3):91-98, 111-112.

[4]曾庆伟.西藏科普产品的现状与发展路径研究—以西藏自然科学博物馆为例[J].西藏科技,2023(5):29-32.

[5]刘政,邱枫,陈晓云,等.我国自然科学博物馆科技创新能力建设的现状与特点分析[J].中国博物馆,2022(5):18-22.

[6]聂婷华.场馆线上科普游戏的设计与开发——以《江海鲟踪》为例[J].科学教育与博物馆,2020(6):446-450.

[7]范姁晗,刘坤.科普游戏与动画在博物馆中的应用探析——以洛阳三所博物馆为例[J].科学教育与博物馆,2023(6):98-105.

[8]谢杨冰,郭瑽,张立军.基于5G+OpenVR跨平台体验技术的深海虚拟博物馆设计应用[J].科技传播,2022(11):1-6.

[9]刘粟,张耀引,姜媛媛.梅岭玉博物馆的多维沉浸式体验设计策略研究[J].包装工程,2023(24):537-542.

[10]周瑞.文博类科普短视频创作与推广研究——以陕西历史博物馆为例[J].科技传播,2023(7):125-128.

[11]康婧,郑霞.科普展览学习体验的具身化设计思路及实现策略[J].东南文化,2023(4):164-171.

[12]王思怡.博物馆观众研究的反思与演变——基于实例的观众体验分析[J].中国博物馆,2016(2):7-15.

作者简介:

刘丛玮,南京工业大学艺术设计专业研究生。

张耀引,南京工业大学艺术设计学院副教授。

曾勇,南京工业大学艺术设计学院副教授。