数字技术对传统戏曲的创新及美学意蕴探索

摘 要:数字技术为戏曲艺术契合时代发展潮流提供了传播载体,虚拟现实技术、动作捕捉技术、全息投影技术等作为代表性媒介为传统文化艺术的发展带来革新,虽然传统剧场演出依旧是戏曲的主要传播形式,但是数字技术与戏曲艺术结合带来的虚拟与真实边界的模糊、叙事人称的转变、视听结合的盛宴,既满足了大众的需求,又是传统文化创新传承、传播的新的实践。

关键词:虚拟现实技术;动作捕捉技术;全息投影技术;戏曲演出设计;戏曲舞台设计

随着计算技术的进步和计算能力的提高,数字人文在研究对象上不再局限于文本,而是逐渐拓展至声音、图像、视频等一切媒介,并催生出围绕音乐、美术、电影、游戏等传统或现代艺术领域的数字研究。近年来,数字艺术的探索同样集中于资源构建、知识挖掘和知识可视化。中国戏曲在漫长的民族文化积淀中,一直随着科技发展满足受众日新月异的审美需求。如今,数字技术早已融入人们的生活,为文化艺术的传承提供了新的载体。虚拟现实技术、动作捕捉技术、全息投影技术等数字技术均是时代发展的产物,现已广泛应用于电影、动画、电视剧、大型演出等领域。结合数字技术与传统戏曲是新时代戏曲创新的需求,让技术与艺术碰撞出不一样的火花,不仅促使戏曲艺术打破传统陈规,创新内容形式,还可以带来不一样的视听享受,向观众展示戏曲新时代独特魅力。

一、虚拟现实技术对戏曲演出的艺术设计

虚拟现实技术(Virtual reality,VR)是一种综合数字图形技术、多媒体技术、传感器技术、等多种科学技术综合发展起来的计算机领域的最新技术[1]。

(一)虚拟现实技术戏曲演出设计

戏曲艺术作为一种舞台表演艺术,程式化的表演身段、虚拟化的舞台场景经过历史沉淀和与观众的对话,逐渐形成带有一定意义和文化特色的符号①。京剧《三岔口》中任堂惠与刘利华打斗片段,是戏曲中典型的通过身段程式及特定舞台营造的月黑风高环境氛围,戏曲观众本身具备一定的审美修养和戏曲基础知识,因此他们可以跟随戏曲演员精湛的表演,代入特定情境之中,沉迷剧情,猜测之后的剧情走向。戏曲舞台与观众之间有一定的物理距离,观众主要关注演员身段表演和剧情的起伏,至于戏曲演员的面部表情、细微的肢体变化常常被忽视。在虚拟现实技术打造的“真实”剧场中,观众从“旁观者”变成“参与者”,他们可以“走上”舞台,近距离观看在剧场中无法仔细欣赏的演出内容,更强烈地融入舞台表演情境。

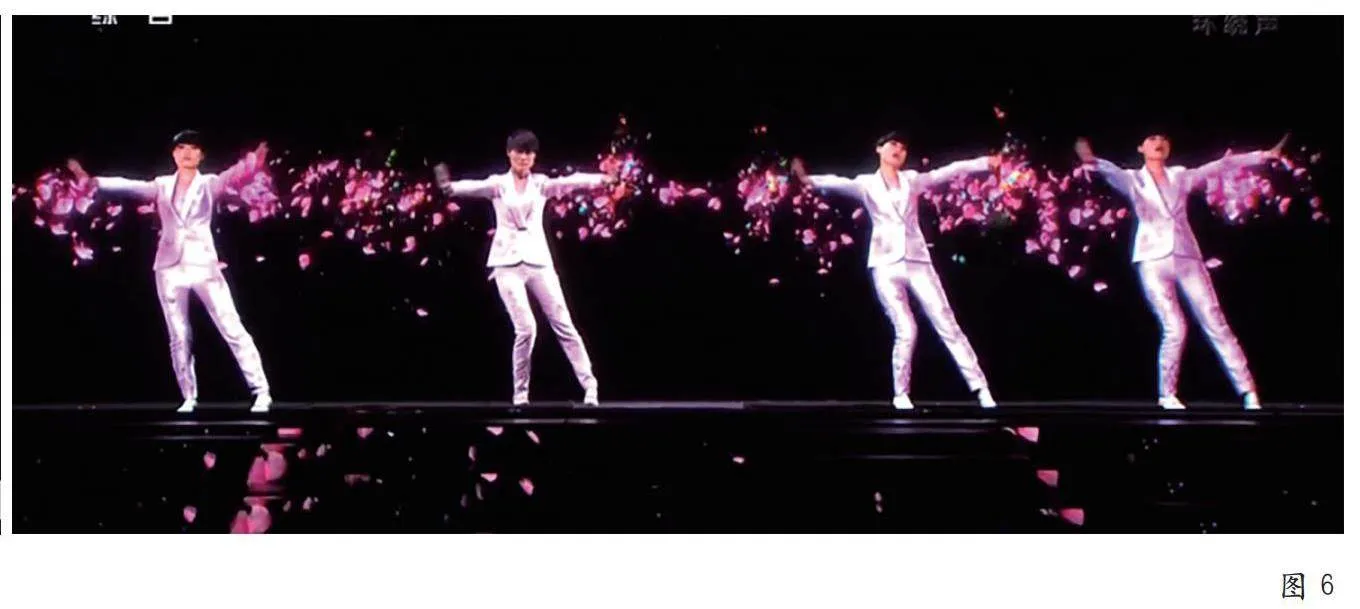

在图1中,工作人员借助虚拟现实技术中的动作识别、传感器创建一个虚拟场景,戏曲演员在个虚拟场景中自由表演,场景随着演员的肢体动作发生改变,景随人动。图2是苏州华敏软件公司制作的VR游园惊梦,体验者可以依据个人喜好操控设备切换当下的场景,可以在苏州园林中漫步,也可以观赏翠绿欲滴的荷叶簇拥着莲花,甚至可以向池塘撒鱼食逗鱼儿。虚拟现实技术中的戏曲空间具有高度沉浸感,它从视觉、触觉、听觉等多个感知通道传递给观众表演信息,观众能够参与戏曲表演空间,既满足了当代高画质的需求,又为戏曲艺术提供了传播媒介。

(二)“虚中有实”:虚拟现实技术对戏曲演出的审美创新

虚拟现实技术的自身特性与戏曲艺术能够产生天然的适应性。沉浸感、交互性和构想性是虚拟现实技术的三个重要特征[2]。

沉浸感是体验者存在虚拟环境中的真实体验②。虚拟现实技术借助计算机形成逼真的三维图像,结合人类的视觉、听觉、知觉,把图像通过外部设备传送给观众,使观众无论身处何地都能体验戏曲演出。戏曲艺术的沉浸体现在与观众的情感互动上,观众感受戏曲情节的此起彼伏,进入到戏曲世界,感受戏曲演员优美的唱腔和流畅的身段诉说的爱恨情仇。如果借助虚拟现实技术可以增强观众对戏曲情感、审美的体验,例如虚拟现实戏曲作品《牡丹亭》《春日宴》,导演把戏曲表演中的演员、场景、唱腔、身段呈现在特定装备,体验者穿戴齐全后,进入具有戏曲元素的虚拟空间,观众在亭台楼阁里对着明月树影观看戏曲演出,打破了戏曲剧场演出前后座位、左右角度、体验感参差不齐的限制,带给观众一致的沉浸式体验,让观众沉浸其中,寄情于景,情景交融。

虚拟现实技术中的交互性指的是用户对模拟环境内物体的可操作性程度和从环境得到反馈的自然程度[3]。在虚拟现实技术中,体验者不是被动地接受,他们可以操作设备,依据自身喜好改变体验的内容。戏曲中的“交互”体现在与观众“作用与反作用”的交流,观众对表演的反馈是面对面的。戏曲演员在剧场演出,观众产生情绪反映,反射到舞台,直接影响到演员的创作活动。虚拟现实技术下的戏曲作品表现出极大的开放与包容,它不仅可以弥补剧场的道具、布景限制,而且可以弥补想象力的不足,交互性的存在更明确观众的主体地位,数字化技术强化了观众视觉上的感知与体验,观众更易产生主动的交互意愿。在虚拟现实剧场里,观众更积极、更愉悦、更主动,身临其境的体验感改变了原有的观演关系,虽然观众并不能随意更改演出情节的发展趋势,但是在特定情节下,可以走入演出空间,置身其中,获得极致的审美体验和艺术享受。

构想性是虚拟现实技术主要特征之一,虚拟现实技术以现实为基础,又能超越现实。戏曲意境的实现需要戏曲演员惟妙惟肖的表现与观众的联想相结合,观众审美的理解是以想象为枢纽的,戏曲作品表现方式常常是间接且隐晦的,需要观众内在的联想,才能在脑海里形成完整的情节印象。虚拟现实技术不仅可以真实再现戏曲表演场景,而且可以构想并创作出不存在的戏曲场景,同时它让戏曲形象更加真实生动,当观众在虚拟现实技术中近距离观赏戏曲场景、道具、演员的一颦一蹙时,他们感受到的意象更为逼真、具体,他们不再受年龄、知识背景等因素的限制,因此更易触发联想,从而形成新的审美体验。

二、动作捕捉技术对戏曲表演的艺术设计

动作捕捉技术是指通过传感设备测量三维空间内某个物体的运动状况,并以图像的形式记录下运动轨迹,再传输到计算机中,由人工处理数据,得到运动轨迹的空间坐标。

(一)动作捕捉技术戏曲表演设计

目前舞蹈、武术等主要使用光学式动作捕捉系统③。与戏曲结合首先需要标定摄像机,确定戏曲演员活动范围。其次,为了采集数据,戏曲演员需要穿上特定的服装,再由多个摄像机全方位拍摄,保存图像便于分析处理。戏曲演员在表演的过程中,身段台步是不断变化地,因此各标志点会发生混乱,影响数据的精确性。最后,要由后期工作人员在计算机中进行数据修补、平滑运动轨迹,保证动作的流畅性、准确性和完整性。

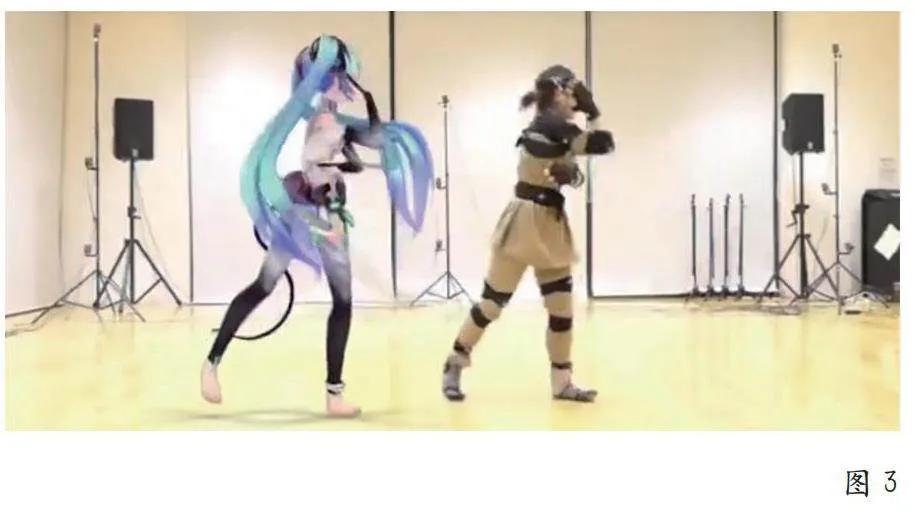

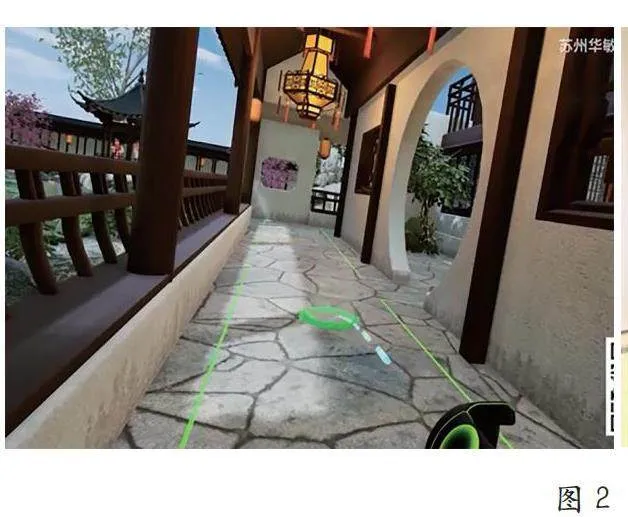

目前动作捕捉技术逐渐应用于舞蹈编导、动画制作等领域,图3右侧是佩戴装备的技术人员,左侧是通过动作捕捉技术制作出的与技术人员舞步一致的动漫形象。图4是动作捕捉技术戏曲数据的流程图。首先获取戏曲动作捕捉数据,再将戏曲的三维动作捕捉数据与骨骼蒙皮模型进行数据绑定,再加以调试、渲染、剪辑、配乐,即可生成角色运动轨迹视频。现代电影、动画制作都已将动作捕捉技术视为主流辅助制作技术,动作捕捉技术是高效率的,它迅速地将演员动作转换到动画角色,节省了后期K帧时间,与传统的全手动K帧技术相比,大大节约了时间和人力成本。

(二)“化虚为实”:动作捕捉技术戏曲表演之美

风靡一时的《指环王》《变形金刚》《阿凡达》等电影都使用了动作捕捉技术,无论是角色的生动还是场景的精美,这些电影中的“真实”一直受到观众的追捧。由此可见,追求影视作品中的真实感是当代观众的审美要求。动作捕捉技术捕获到的动作是一种物理真实,它科学完备地记录动作轨迹,精确地再现戏曲身段。在戏曲作品中,提高角色动作的真实感是当代的制作要求。1961年上映的戏曲动画电影《大闹天宫》,孙悟空“桃形脸、高挑眉、大眼睛”的形象源于京剧“净”角,这类角色动作的真实感不仅要符合现实世界戏曲演出的客观规律,还要具备一些夸张性。如果这类戏曲动画在当代重置,导演可以借助动作捕捉技术大胆地发挥创意,完整地记录技术人员的身段,角色更加惟妙惟肖,人物更加生动,动作更加逼真。2021年上映的粤剧电影《白蛇传情》,大屏幕放映对戏曲表演真实感的要求极高,戏曲演员身段是否真实、戏曲情节是否符合逻辑直接影响着观众的观感体验。借助动作捕捉技术,将虚拟效果与实际拍摄效果结合起来,让戏曲传说真实地呈现在观众眼前,是戏曲传承创新的重要载体。

戏曲艺术借虚拟动作表达真实的情境,演员的戏曲舞台上“天宫”“仙女”等元素的表演大都由舞台演员利用虚构动作完成。戏曲演员是一场戏曲演出成功与否的核心,观众向往的是表演内容的真实感。动作捕捉技术不仅可以真实记录戏曲演员身姿语言,还可以增添戏曲舞台没有的道具、场景,让演出更加活灵活现。一些在戏曲舞台上难以呈现的场景例如黄梅戏《天仙配》中金碧辉煌又端庄严肃的天宫、粤剧《白蛇传》水漫金山中大雨瓢泼的寺庙,戏曲导演都可以借助动作捕捉技术以及其他艺术形式如敦煌莫高窟壁画、寺庙建筑制作而来,如此一来,戏曲演出的环境塑造更加栩栩如生,戏曲表演的写意抒情也更加深入人心。

传统的戏曲教育依赖师徒间口传身授,虽然具备传承优势,但是不能适应信息时代教育的要求。学生在课下仅凭视频观摩,这种完全虚拟的学习方式既不利于学习效率,又剥离了戏曲教学本身的生动性。而成熟的动作捕捉技术可以全方位地作用于教师和学生,学生借助动作捕捉技术记录学习轨迹,与老师的教学轨迹相比较,利用数字、符号的精确性找到两者差异,打破了时间和空间的限制,提升了教学效果。

三、全息投影技术对戏曲舞台的创新

(一)全息投影技术戏曲舞台设计

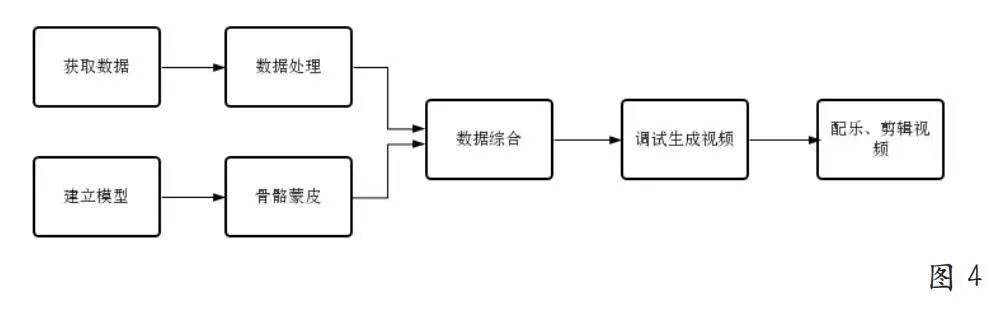

全息投影技术是一种通过记录物体反射光波所有内含信息展现3D效果的摄像技术,通过颗粒与光源的照射,结合底片的位置,利用视觉效果产生三维立体影像[4]。生活中常见的摄影技术是采集并复原二维平面信息,只是记录物体表面的光色分布,而全息摄影是多角度摄像,采集并复原立体信息。戏曲艺术与全息投影技术的结合主要体现在戏曲舞台的创新。传统的剧场舞台空间有限,摆放过多的写实布景影响戏曲演员的表演空间,但是借助全息投影技术不仅可以丰富戏曲舞台背景,演员的表演空间也不会受到影响。图5为东漫科技公司制作全息昆曲《牡丹亭》片段,花园的背景就是投影技术,“杜丽娘、柳梦梅”两位戏曲演员台步、身段的演绎完全不受环境限制。全息投影不需要观众佩戴眼镜设备,通过人眼就可以看到美轮美奂的画面。但是当代在戏曲舞台全息投影探索仍处于初步阶段,制作出的成果较为粗糙。近年来,全息投影技术主要应用在大型演出,图6是2015年春晚歌舞节目《蜀绣》,不仅借助全息投影技术让观众看到了刺绣、人物等立体幻想,歌手李宇春还与幻像互动,一起完成表演。该舞美通过45°全息投影膜把可见光折射到观众眼中,舞台过高,观众看不到地面屏幕,这样就创造出了凌空立体感。美轮美奂的演出舞台突破了传统声、光、电局限,空间呈像画面清晰、色彩鲜明,再加上歌手的表演把观众带进了一个虚拟与现实重叠的世界。虚拟的表演环境,一个演员实体,三个虚拟人物,这逼真的视觉幻像融入全景的整体呈现,表现出极有张力的创造性。

(二)“视觉盛宴”:全息投影技术对戏曲舞台的革新

早些年,大型戏曲演出舞台大多依靠舞台后方的LED屏幕,电子屏幕不仅给戏曲演员带来了有限的空间束缚,它的平面性很难带给观众沉浸式的体验。创造性是全息投影技术的根基,同时创造性也是舞台设计的灵魂。戏曲艺术的创新正需要艺术工作者发挥创造性,2018年京剧艺术家王佩瑜与虚拟偶像洛天依合作歌曲《明月几时有》,戏曲演员与幻像灵活穿插表演,逼真震撼,打破了时间和空间的限制。全息投影技术融合各种信息符号,趣味性结合创新技术与传统艺术,让观众更直观地感受到戏曲表演的情感体会。

全息投影技术作为一种特殊的舞台美化工程,它的折射原理使舞台空间远大于实际舞台,艺术工作者极大可能地发挥能动性,让戏曲演员在变化莫测的舞台中展现戏曲之美。同时,全息投影技术让戏曲表演与舞台高度融合,观众沉浸在真假难辨的戏曲表演中,呈现出虚拟与现实混合的视错觉多元化的戏曲演出。全息投影技术还可以将戏曲服饰、戏曲道具一些静态的物体转为数字化的动态展品,在戏曲博物馆利用全息投影技术讲述戏曲展品的制作过程和历史故事,给予观众不一样的视觉感受,不仅引导观众感受戏曲艺术的魅力,还可以挖掘戏服道具背后的精神内涵。

四、结语

进入新时代,越来越多的文化艺术与虚拟现实技术、动作捕捉技术、全息投影技术等技术相结合,数字技术的“虚拟”特性,扩大了文化艺术视听层面的美学张力,并且转化为彰显文化艺术审美特点的推力。戏曲兼具文学、音乐、舞蹈、服饰等各种艺术特质,与数字技术相结合,可以精准地还原戏曲这一综合艺术特质的“形与神”,使观众沉浸其中,依据自身喜好选择视听感知形式,切身感知戏曲作为综合艺术瑰宝的独特性与多样性。数字技术发挥着特有的覆盖面广、贴近大众的特质,观众通过数字技术可以便捷地观赏戏曲、学习戏曲,以真实的“虚拟体验”深入了解戏曲艺术,进而形成对这一民族艺术奇珍的共鸣。数字技术与戏曲艺术的结合不仅丰富了戏曲内容,为戏曲的普及与推广提供了更加广阔、便捷的平台,扩大了受众的辐射范围,而且使戏曲在技术“虚拟”的特质下,重构东方美学境界,诗意、幻想、真实并存在同一场域内,彰显戏曲“摹写人情百态、刺喻万象众生”的寄寓价值。

注释:

①传统戏剧舞台仅凭“一桌二椅”就表现出无限的可能,它可以是宫廷禁院,也可以是亭台楼阁,可以代表庵观寺院,也可以表示深闺椒房。戏曲中的“一桌二椅”的舞台空间结构,弱化了“物”的因素,强调了“人”的存在。

②借助叔本华美学来形容这种“沉浸”,即当审美主体在产生优美感的时候,全部意识为宁静地观审恰在眼前地自然对象所充满。叶朗.中国美学史大纲[M].上海:上海人民出版社,1985:626.

③动作捕捉系统主要分为机械式动态捕捉系统、声学式动态捕捉系统、电磁式动态捕捉系统、惯性动态捕捉系统和光学式动态捕捉系统五种。

参考文献:

[1]崔杏园,钱桦.虚拟现实及其演变发展[J].机械工程师,2006(2):22-24.

[2]李健.虚拟现实技术概论[M].开封:河南大学出版社,2017:5.

[3]王晓宁.虚拟现实技术对戏曲艺术创新传播的影响[J].戏曲艺术,2018(3):136-140,115.

[4]马中洲,张凤晶,王晓娟.激光全息摄影技术及其应用[J].影像技术,2009(5):31-33.

作者简介:丁贝杰,同济大学人文学院博士研究生。研究方向:文艺美学。