中国传统建筑装饰符号在江南私家宅院中的运用研究

摘 要:中国传统建筑装饰符号在江南私家宅院中的运用研究,以苏州石湖渔庄为例,通过建筑纹样、室内陈设、现有植物、砖额文字等几类中国传统建筑装饰符号的分析,探讨书画绝佳的余觉在私家宅院建筑设计本身背后的精神思考。对于当下在乡村振兴和城市未更新中如何进行传统建筑的保护和利用,保留其独有的植物与建筑之间形成的场所精神和文脉,具有很重要的参考价值。

关键词:建筑纹样符号;余觉沈寿;场所精神;砖额

梁思成先生在《中国建筑史》一书“序言”中关于中国环境艺术思想研究注意方面指出:“建筑之术师徒传授,不重书籍……匠人又困于文字之难,术语日久失用,造法亦渐不解,其书乃为后世之谜。”这导致中国传统建筑装饰寓意随着历史发展和相关技艺、传承者的离世而湮没在历史尘埃中。建筑本身特别是住宅建筑与人的关系是最为密切的,那么建筑如何来表达初建主人的意愿和现在人们从中如何解读涵义成为当前判断优秀建筑场所精神的重要话题。黛博拉·卡梅伦的《空间的话语:建筑与语言》将建筑与空间环境的关系进行符号语言的论证,符号语言引入诠释建筑文化的思考,对于我们传统建筑文化的理性研究具有一定的借鉴意义。

冯骥才先生说:“一个时代或一代人离去,他们把自己最大的创造——建筑留在世上。然而,这些建筑不仅仅是留下可供使用的房子,还是历史的空间。”[1]位于苏州西南郊上方山麓的历来文人荡舟所在石湖渔家村,有一处民国时期建筑渔庄尤显珍贵,虽历经战火和时代的更迭,侥幸的是八十多年以来几乎没有进行大规模修葺,较为完整地将那一时代的信息保存下来,从而能够真实地反映民国庭院建筑的原貌,这在苏州地区是比较罕见的。

园主人余觉的历史信息、其直系后人的走访记录都具有较为明确的史料依据。作为出资人、设计者和使用者,其历史资料的完整对于深入研究建筑装饰有重要价值,是解决“人和物”的场所精神问题的重要信息。本文主要从建筑纹样、室内陈设、现有植物、砖额文字等几类建筑装饰符号表达谈渔庄独有的场所精神。

一、逝水华年成追忆——渔庄的建造和建筑名称探源

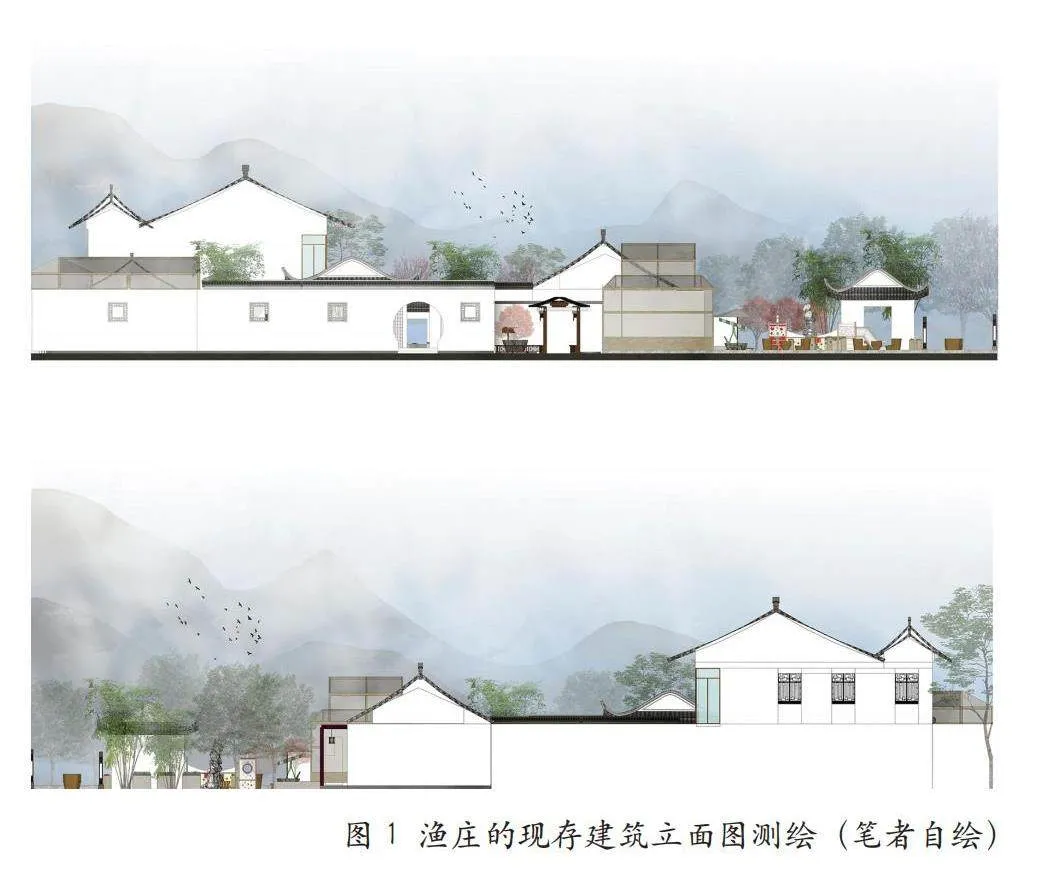

余觉,初名兆熊、冰臣,又名冰人,擅长书法、绘画、诗词歌赋俱佳。余觉在《石湖天境阁故址建筑觉庵自记》记载:闲步渔家村,此处地势较高,面山临水,为观赏石湖上方山绝佳之处,花4200银元从毛氏处购买面积两亩三分地,起椽造屋,莳花植竹,时人称为余(渔)庄。整个宅院的布局由余觉亲自进行设计,其“主人”的角色达到了计成在《园冶.序言》中所云:“必先相地立基,然后定其间进,量其广狭,随曲合方,是在主者,能妙于得体合宜,未可拘率。”(如图1)渔庄因其所承载着厚重的造物思想、审美旨趣、价值观念,已经超出了物质形态而进入了余觉的精神世界。整体的布局应充分利用苏州地区水网纵横、交通便利的优势,园主外出多由水路进出苏沪之间,整座建筑结构为砖木结构、面湖背村,三进院落,面阔均为五间,明间与次间为厅,梢间为书房、居室,因此渔厅为序厅、福寿堂为第一进正厅、天镜飞来为第二进次厅,第三进为两平米左右品字形院落,中间有一古井。建筑的前后两幢建筑的风火墙都是具有民国别墅巴洛克风格式样,占地约1500平方米。

(一)渔(余)庄的名称呼应了园主的退隐之意

余觉在沈寿亡故之后,伤痕累累心力交瘁,对渔隐生活的向往是他渴求心灵净土的最好慰藉,参禅学、研佛经,与灵岩山寺著名的印光法师是挚友,并焚毁画稿,不再问绣事,隐居于石湖渔家村,“渔”通“余”。渔父意象因其历经千年积淀儒道兼济的丰富文化内涵,成为文人寄情山水和净化心灵的重要载体,文人官员都用归隐的方式来巧妙地处理自身与环境的关系,成为一种独特的中国传统文化符号。网师园的彩霞池、退思园的闹红一舸、艺圃的浴鸥池、留园的小蓬莱无不表达了此种心境和寓意。福寿堂左右厢房对联“卷帘惟白水,隐几亦青山”和“水清鱼读月,山静鸟谈天”,表达了园主对于禅意的理解和对时事变幻的感触,在门上篆刻书法的方式苏州园林已不多见,唯有环秀山庄的有谷堂还有留存,可以相互印证民国时期园林住宅建造的一些风格。

(二)内部各建筑的名称呼应了园主的追忆之情

正厅名“福寿堂”,与1903年余兆熊、沈云芝夫妇为慈禧太后七十大寿赶制献寿贡品,慈禧太后见到之后,大为欢喜,授予夫妻二人“双龙宝星”四等勋章,并赐御笔手书“福”“寿”一事有关。后厅现定名为天镜飞来厅,硬山顶五开间,呼应了历史上天镜阁旧址之意。两厅之间为庭院,对植有石榴和桂花四株,已有110多年的历史。两侧以廊道贯通,廊腰各构半亭,廊壁嵌余觉书写的诗碑,左右相对。1921年沈寿之死,对余觉教训深刻,经历了人事沧桑和余张两家旷日已久的官司之后,其取号“思雪”纪念妻子,又反省自责,自名“觉”,以示“觉”醒,都有感怀与沈寿“余无妻虽智弗显,妻无余虽美弗彰”书画刺绣相辅相成的美好时光。庄前空地另筑方亭,其匾额为“渔亭”,原物已毁,现为原址重修。其女余洁《石湖渔庄赋》有云:“红日初升,青山乍碧,沙鸥两三,鱼罾千百。橹声蓼渚微阅,人语芦花浅隔。雾破而渐呈岸影,远村近村……”

二、子嗣绵延福满堂——渔庄的植物建筑纹样符号的寓意探究

(一)屋顶堆塑和地面铺装呼应了主人福寿之祈

“风俗画中,关于日常生活的、貌似现实主义的形象经常会具有一种隐藏的道德意义存在。”[2]与园主相识的苏州老一辈书画界老人都一直认为余觉或诗词或字画或楹联条幅均为艺苑珍品,颜文樑与画坛的渊源也与其有很大关系。因此余觉对于堆塑的设计和布局应该是亲力亲为完成。福寿堂正脊对景天镜阁处中心堆塑有福禄寿三星,象征着家庭的喜庆和吉祥、荣华和富贵、平安和健康,造型水平和苏州狮子林的祠堂正厅屋顶堆塑相似。正脊北面与天镜飞来厅对应处则堆塑为手持宝盒和荷花的童子造型,应该为和合二仙,寓意家庭幸福、夫妇和顺之意,正脊双面堆塑在苏州民居建筑中较为罕见。东西厢房正脊北面还分别堆塑有刘海戏金蝉、八仙之铁拐李葫芦寿海,整个屋脊堆塑都包含了福山寿海、子孙绵延之祈福之意。天镜飞来厅的正厅为鸡哺脊正面也雕刻有五福捧寿、东西厢房为纹头脊葫芦藤蔓等卷草纹样,两边山墙山花雕刻有蝙蝠嘴里衔钱的纹样,寓意福禄绵长、福在眼前。“破方砖可留大用,绕梅花磨斗,冰裂纷纭。路径寻常,阶除脱俗。”铺地纹样也是历来园林建筑不可缺少的一个部分,渔庄中庭、天井和西宅院铺地分别有十字海棠纹、万字海棠纹、芝花海棠、八角灯笼景、冰裂纹等砖瓦组合而成的吉祥图案,五类不同的堆塑和铺地纹样都传达了园主人的对未来祈福的美好意愿(如图2)。

(二)屋内建筑装饰陈设达到一语双关

据余觉的二儿媳周曼真回忆,将渔庄捐献给国家前,她在渔庄里曾生活过十来年。当时虽然是一大家子住在一起,但长幼之间很和睦。1986年政府恢复修缮室内陈设呼应了“福寿”主题,飞镜阁的中间榉木深漆八仙桌两边清式太师椅,靠背和扶手运用镂空雕刻有如意云纹,靠背板雕刻有设计巧妙的向下蝙蝠和祥云如意围绕中间的篆书寿字图案,构思巧妙,含有福寿如意之蕴,侧面和两边的六把太师椅部分靠背板上方嵌有何仙姑、张果老等八仙及其法器的浮雕,与苏州市区的艺圃部分家具相印证,应为苏州民国时期传统椅之设计形制。前厅的原“福寿堂”匾已毁,修复开放时由其婿吴华镳再书“福寿堂”匾悬于明间,房梁处有一匾,上款“钦赐四品商勋,浙江举人余兆熊兴办实业,以志嘉奖”,中书大字“懿旨嘉奖”。正厅后梁柱之间为六格扇,修复初期还有山水画中堂今为白板。福寿堂扁作梁架船棚轩,雕镂菊花如意纹蜂头以及两边棹木抱梁云相伴,前后共四组,棹木抱梁云深浮雕雕刻有鹿鹤同春、喜鹊登梅、松鼠葡萄等纹样,与正厅的家具蝙蝠寿桃纹样相呼应,都寓意着福寿之意,一语双关,既是指代当年慈禧太后御赐而夫妻事业辉煌之日也有期盼家庭福寿双全之意。

(三)院内植物搭配寄托了园主的世俗之情

渔庄种植的树木随着时间的推移或补种获重植,有些重要的寓意树种已经不存,但是现存的百年之树仍然可以窥探当年园主的用意。中庭对植两株石榴(西边一株已枯死不存)、桂花树有116年之久,属于古树名木保护之列。秋日来临石榴吐籽、桂花盛开也是园林的盛景之一,石榴本多籽,寓意多子多福;桂花寓意蟾宫折桂、金玉满堂。受传统世俗思想影响,余觉也借助于石榴桂花希望能够家族开枝散叶,在沈寿不孕之后曾娶二房妾室,也是其中缘由之一;同时石榴、桂花都是文人清供之物,与禅宗公案有一定的关系,视为佛教的代表植物之一。余觉在晚年曾经出入佛门,在前厅的最西面建有一个小型的佛堂供清静修养之所,植物与建筑人文之间也算是有一定的呼应关系。福寿堂前左右各植有朴树、榉树、小叶榆、石榴和香樟树,庭院西入口植有小叶榆。余觉乃是光绪二十九年举人,读书谋求功名也是他人生重要的追求之一,其女不满20岁就写了《渔家村赋》,被姑苏名家范烟桥盛赞为“清言妙思,真不栉进士也”可见一斑。沈寿与余觉婚后十余年方有孕,由于沈寿因绣慈禧寿礼而流产不育,遂领养一女,后与张謇结为儿女亲家。纳妾仅有1子1女仍觉人丁不旺,整个庭院树木不足10株,但是寓意丰富,无不体现了园主希望子孙繁盛、能够有所成就、光耀门庭的传统观念。

三、参禅耕读眺上方——渔庄砖额题字符号体现园主情感的表达

从古至今,园林的构建无不是园主出世入世心态的体现,余觉晚年专注于书法的研究,也曾出家一段时间,渔庄落成后在福寿堂西厢房拐角处辟佛堂,供佛诵经之用,亦有感念亡妻之意。1921年张謇为余觉书法订润格文曰:“余君会稽名孝廉,精研八法,初摹虞褚,继师右军,近更研究汉魏,出入颇柳,笔势沉厚,非流辈所可及也。”[3]各门楼共有8个砖额都是余觉亲题篆刻而成,其书法风格与张謇所言不差,仔细研究和查阅资料无不是园主情感的表达。

(一)通渔家村之门位于后厢房东侧,面北通渔家村为次入口,石库门上砖额小篆“觉庐”二字,内有砖雕门楼匾额为“宋天镜阁故址,癸酉年余觉题”,时年余觉已经66岁。“觉庐”一是对于与张家因为沈寿进行旷日已久官司前尘往事的看淡;二是对于出家一段时间禅意的感悟;三是对于自己晚年居住所乃是李根源老先生考证“南宋四大家”之范成大故址的感应之觉。

(二)中庭东西砖额分别是“无尘”“成趣”,而福寿堂后石库门上砖额为“爱吾庐”。而“无尘”在佛家是指没有尘埃、杂念的意思,六祖慧能偈颂“本来无一物,何处惹尘埃”,表达了园主一种远离世俗纷扰、心境澄明的心态状态;“成趣”取之晋陶潜《归去来兮辞》中“园日涉以成趣”之意,暗指西面园门之外的农圃、锦绣坡才是最美风景之所在。而“爱吾庐”一词则是来源于陶渊明《读山海经》“众鸟欣有托,吾亦爱吾庐”,与宋代张炎的《摸鱼子·高爱山隐居》中的“爱吾庐、傍湖千顷,苍茫一片清润。晴岚暖翠融融处,fSP2004jH4Ppw5mSH8mTuw==花影倒窥天镜”描述景色一致。福寿堂东厢房砖额“息影”出处《庄子·渔父》的“不知处阴以休影,处静以息迹,愚亦甚矣”,寓意归隐闲居。西厢房砖额“耕读”为书房所在位置,《曾国藩家书》中的“久居乡间,将一切规模立定,以耕读二字为本,乃是长久之计”,点出了耕读的本意所在。

(三)西部院落入口砖额为“有情”、北部檐廊中间有“无语”。“有情”佛教用语之一,《成唯识论述记》卷一言:“梵云萨埵,此言有情,有情识故。今谈众生,有此情识,故名有情。”“无语”亦可以从两个层面理解,一个来源于宋·柳永《雨霖铃·寒蝉凄切》中“执手相看泪眼,竟无语凝噎”,表明对于沈寿的思念之苦,二是佛教中的拈花一笑的典故,通过意境体会顿悟达到“不知之知”之情境,使人的心灵和宇宙世界合为一体。

园主的砖额题字,无不与隐逸之祖——陶渊明的诗词典故和佛教公案相关,渔庄也成了闹中取静、小中见大的人间乐土,后来抗日战争之中余觉谢绝日伪拉拢而体现了不与日本人为伍的民族气节,这与中国古代文人不为五斗米而折腰的骨气相近。

巫鸿先生在论述武梁祠的图像时指出:“任何被用来装饰祠堂的题材都起到双重的隐喻作用……”[4]渔庄虽然在苏州近代园林中属于小众园林,但其隐于山野江湖之间,借景石湖和上方山而扩大其意境的手法在园林构建中不多见,兼具绘画、书法于一身的园主更是少见。因此,通过对渔庄的建筑装饰符号、造物观念及装饰图像的分析与解读具有研究的价值,对于现代城市微更新和乡村振兴中关于传统建筑的保护,保留其独有的植物与建筑之间形成的场所精神和历史文脉具有很重要的参考价值。

参考文献:

[1]冯骥才.美术之友[J].北京:中国美术出版总社,2004(4):8-10.

[2]吴秋林.图像文化人类学[M].北京:民族出版社,2010:20.

[3]胡绳玉.余觉生平述略[J].铁道师院学报(社会科学版),1991(2):62-66.

[4]巫鸿.武梁祠:中国古代画像艺术的思想性[M].柳扬,岑河,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2006:249.

作者简介:裴元生,苏州城市学院设计与艺术学院教授。