自然艺术视角下藤本壮介设计中的空间营造手法

摘 要:本研究深入藤本壮介的建筑设计思想,从“自然艺术”的视角出发,系统分析了其空间营造手法在建筑实践中的体现。通过对藤本壮介思想来源的追溯,以及原初、堆叠、渐变三个方面的深入探讨,文章旨在揭示其如何借助自然艺术元素,创造出独具魅力和生命力的建筑空间。以广州市番禺区镜花园为例,深入剖析其设计手法在具体项目中的应用。

关键词:藤本壮介;自然艺术;空间营造;原初;堆叠;模糊

一、藤本壮介设计思想及自然艺术理念

(一)藤本壮介设计思想的形成

藤本壮介(Sou Fujimoto)1971年出生于北海道,森林般的北海道给了藤本思想启蒙。1990年从北海道旭川东高等学校毕业后进入东京大学,因为受爱因斯坦的影响,他对时间与空间的论述非常着迷,所以最初选择了物理学,这种着迷也成为他后来从物理学跨界到建筑学的源动力,最终他于1994年从东京大学建筑学毕业。藤本在进入东京这个复合型都市后,开始怀念北海道那片宽阔的大地,东京这个复杂纠葛的现实环境带给藤本彻底的震撼,同时也让他发觉都市这个复杂体系中的无穷魅力[1]。藤本的设计思想深刻展现了对自然的敬畏与和谐共生的观念。在他的理念中,建筑应当与自然融为一体,而非与之对立[2]。这一观点在他的设计中得以体现——通过对自然元素的细致处理和空间布局上的自然主义表达,创造出既满足人类需求又能够与自然环境和谐共处的建筑空间。

(二)藤本壮介的自然艺术理念

首先是尊重自然规律和原则。建筑应该与自然环境相融合,而不是与其对立。他强调建筑的透明性和开放性,以便让自然光和空气流通成为建筑的重要组成部分。随着人类发展,建筑逐渐从自然中独立出来,成为自我运行良好的封闭系统,但这样的建筑太过教条、太过机械化,有悖人们对舒适自由的生活状态以及复合的生活空间的追求。

其次是建筑与自然环境的融合。藤本壮介受北海道和东京的生长环境影响,便有了建筑应该取法于自然并最终回归自然的理念。他的设计灵感常常来源于大自然,如森林、山洞等原始空间。藤本试图通过模仿自然形态和空间特质,创造出具有复杂性、多样性和不确定性的建筑空间形式。

最后是弱化建筑与环境的界限。藤本壮介的作品往往打破传统建筑的空间界限,将室内与室外、建筑与环境融为一体。他通过模糊的空间划分,创造出一种连续的、流动的空间体验,使建筑与环境之间的界限变得模糊[3]。建筑的开放性在藤本的设计中展现得淋漓尽致,建筑不应该对周围环境产生排斥力,而应该与环境相互融合,形成一种共生的关系,让室内空间与外部环境相互渗透,增强建筑的开放性。

(三)藤本壮介空间营造研究现状

藤本壮介作为日本当代著名的建筑设计大师,空间营造手法的独特性使其设计作品的研究较为前沿,在建筑界也引起广泛的关注和讨论。藤本壮介的空间营造研究主要集中在如何通过建筑的自然空间设计来创造独特的体验和“弱建筑”理念的运用,而关于藤本壮介的空间营造手法的研究目前尚少。在当下建筑环境中,运用自然理念来做建筑的大师并不少见,最著名的有隈研吾、安藤忠雄等,但藤本壮介设计出来的作品不仅具有高度的艺术性和审美价值,同时也充满实用性和功能性,这也是异于其他建筑师的一点,为他的建筑生涯打下良好基础。

二、藤本壮介设计中的空间营造手法

(一)原初:在建筑中再现自然

建筑将以“未来森林”的姿态出现[4]。藤本打破了勒·柯布西耶奠定的建筑由柱子、楼板和楼梯三者组成的基本模式,创造了一个没有明确功能区分、以人的使用为主导的全新的空间理念。原初性意味着一种最基本、最纯粹、最本真的状态,藤本壮介通过对这一概念的深刻理解,将其融入到建筑中,创造出独特的空间体验。藤本壮介在设计中追求简洁而纯粹的空间布局,摒弃繁琐和多余的装饰。他倡导用最简单的元素和形式来表达建筑的本质,力求回归到建筑的原初状态。藤本壮介对原初性的理解源自于他对自然的敏感和对人类原始环境的思考。在他眼里,自然是最原始的存在,其中蕴含着丰富的智慧和美感。藤本壮介通过观察和感悟自然,试图将原始的自然元素融入到设计中,以此打造出独特而富有原始性的作品。除此之外,他通过对材料和结构的运用,也表达了作品的原始性。他常常选择简单而具有自然气息的材料,如木材、石材和竹子等,以营造出原始的质感和触感。同时,他注重结构的自然流动和简洁性,使作品呈现出一种原始而和谐的美感。藤本壮介设计作品中的原始性体现在他对自然的敏感和对人类原始环境的思考之中。通过对材料和结构的运用,他将原始的自然元素融入到设计中,使作品具有独特的原始性。这种原始性不仅体现了藤本壮介对自然的追求,也传递了一种对原始生活方式的思考。

以武藏野美术大学图书馆为例,藤本壮介在图书馆的设计中广泛使用了木材,体现了他对日本传统建筑材料的重视。木材在整个建筑中起到了结构支撑和装饰的双重作用,木材温暖和自然的质感与藤本壮介追求与自然和谐相处的设计理念相契合,同时为使用者提供了愉悦的空间体验。图书馆在外立面和室内采用了大量透明材料,如玻璃。这种设计手法不仅实现了充分的自然采光,还打破了室内外的界限,使建筑与周围环境相互融合,透明材料的运用使得建筑在视觉上更加轻盈。原初性的设计手法在另一方面也隐隐表达出藤本内心渴望将建筑融于自然的设计理念。

(二)堆叠:多层次的空间

藤本壮介对空间堆叠的理解贯穿于他的建筑设计中,成为他独特设计语言的一个重要组成部分。藤本经常采用堆叠、叠加等方式,将不同层次的空间相互叠加在一起,创造出具有高度和深度的多层次空间结构。他通过空间的层次感和丰富性来强调堆叠的概念,将建筑空间分为多个层次,这些层次除了表现在水平的平面布局上,还包括了垂直的层叠。在垂直方向上,藤本通过设计建筑的多层次结构,使得空间在高度上也呈现出层叠的特点。这种垂直层次不仅仅体现在楼层的简单堆叠上,更包括了屋顶、底层空间等方面的精心设计,这为建筑带来了立体感和动感。藤本壮介的空间堆叠不是停留在形式上,更是与功能相互关联的,通过巧妙的堆叠,实现了不同功能空间的有机结合[5]。这样的设计手法赋予了建筑丰富的体验感,使得人在空间中游走时能够体会到不同层次的景象和使用感受。藤本还善于将不同形式的单元错落有致地堆叠在一起,创造出独特而富有变化的建筑外观。这种错落的形式既呼应了周围环境的多样性,同时也使得建筑本身呈现出引人入胜的立面。

藤本壮介设计的终极木屋展现了他在堆叠手法上的独特视角,突显了他对自然材料和空间层次的深刻理解。终极木屋中最显著的特点之一是木材的巧妙堆叠与组合。藤本壮介通过将不同形状和尺寸的木块层叠在一起,创造出错落有致的外观。同时,终极木屋通过多层次的平面布局展现了堆叠手法在水平和垂直方向上的运用。在水平方向上,不同形状和大小的空间有条不紊地叠加在一起,创造出层次分明的平面布局。在垂直方向上,终极木屋的设计强调屋顶天花的多层次堆叠。屋顶不再是简单的单层结构,而是通过多块木质构件的层层堆叠,形成了具有层次感的屋顶形状。这种堆叠设计手法赋予建筑独特的视觉魅力,同时也为使用者提供了更多探索和发现的可能性。

(三)模糊:“之间”的建筑场所

藤本壮介的“之间”建筑场所理念强调建筑空间的模糊与暧昧,以及个体差异的尊重。这种多样性的需求促使空间设计覆盖多种功能,从而展现出多样性。通常建筑以“功能主义”之名把世界系统化,好像只有“是”或“否”两种选择,但我们的当代生活是由大量处于两者之间的不可预料的行动所支持。而藤本壮介认为,空间的有趣之处在于“是”和“否”之间的无数可能。这种“之间”的模糊状态衍生了“之间”建筑场所。建筑师对空间处理的明确性在某种程度上忽视了使用者之间的个体差异,抹杀了巨量“之间”的关系[6]。因此,藤本壮介提倡建筑空间的模糊与暧昧,因为这样可以宣告建筑所能容纳事件的千变万化。

在藤本的设计作品中,空间常打破传统的边界和分隔,通过开放式的布局和流动的连接,使得不同区域之间产生了模糊的界限。他认为空间应该有可选性与多向性,而不是固定的、静止的模式。他强调设计应该尊重使用者的个人意愿和多样性需求,而不是强行加入设计者的意志。藤本在设计作品时经常模糊建筑内部与外部、公共与私密、实体与虚空等空间界线。例如THOUSE,采用了可调节的模块化结构,使房屋可以根据居住者的需求进行调整和扩展,各个房间没有明确的界线,通过弯曲的墙壁和空间布局,使得每个房间都与其他房间相连通,形成了一个连续的空间。藤本通过一种设计方式,代替空间功能所需要的多种普通和常规意义上的元素,来实现各种功能,实现弱化、消解建筑边界这一理念[7]。藤本壮介设计的暧昧空间可以解决使用者多样性的需求,同时也可以避免设计者对使用者强加其个人意愿以及禁锢其行为。因此,在设计中他经常采用含糊的暧昧手法,使得空间具有多重意义和用途,这种暧昧性让空间具有更强的可塑性和适应性。

三、藤本壮介空间营造手法的应用案例分析

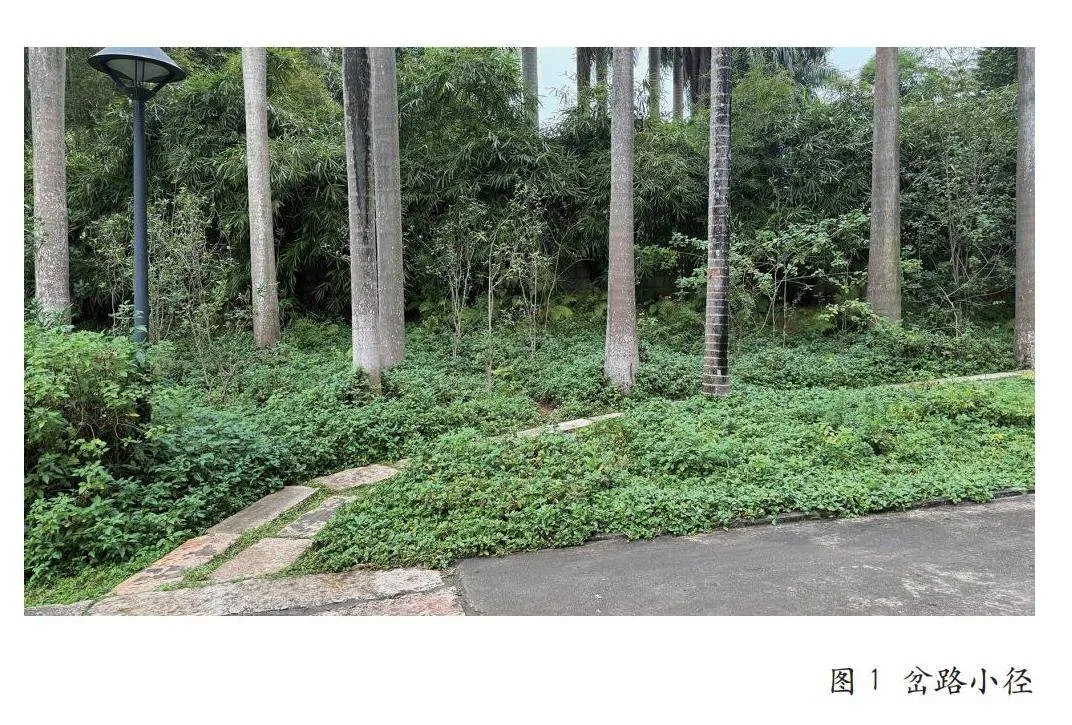

“镜花园”位于中国广东省广州市番禺区化龙镇农业大观园里面的一个马术俱乐部内,通过一个很容易错过的岔路小径(如图1)可“撞入”。受到周遭村落的自然和传统特色的启发,该项目寻求与所处环境融为一体。为了减少建筑对场所的影响,整体建筑被分拆成数个小空间进行施工,包括“白盒子”“红盒子”,以及具有粤地特色的“蚝壳盒子”,就像自然村落的建造一样都是逐渐形成的。这种设计手法使镜花园成为了一个实验性的艺术空间形态,不同理念、不同物质形态、不同时空维度的转换和各种元素交织在一起,造就了生生不息又带着禅意的“镜花园”。

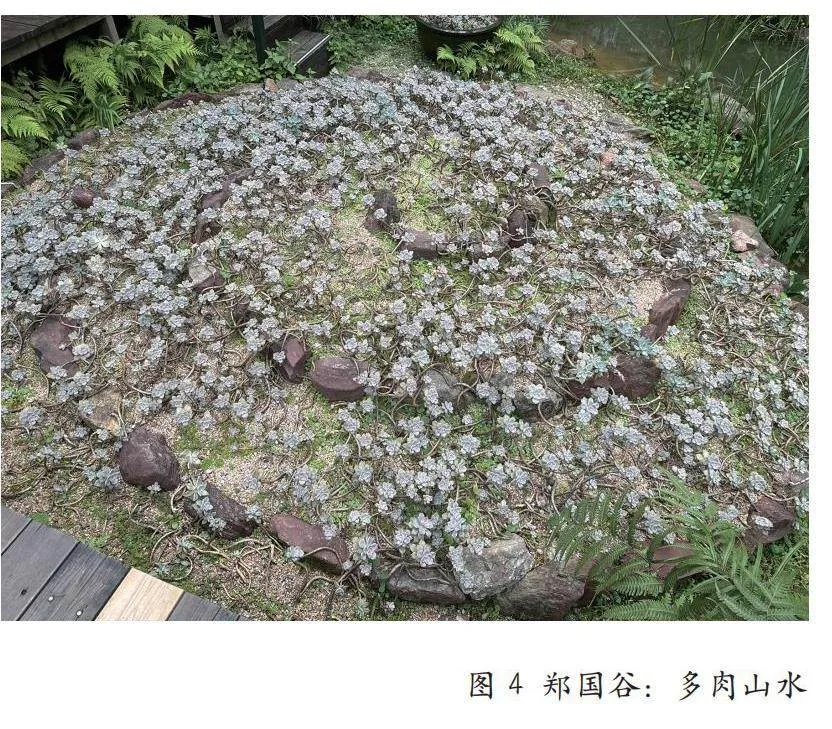

藤本壮介的建筑理念是“建筑应取法于自然并最终回归自然”,所以原初性在他的设计作品中体现得淋漓尽致。镜花园(如图2)的设计理念是效仿自然,创造出具有复杂性、多样性、不确定性的建筑空间形式,所以在一开始的“撞入”后,人们并不是直接进到了第一空间,而是在第三空间(如图3)进行信息了解,随后再按第一空间、第二空间、第四空间等顺序进行体验。镜花园的原初性不仅仅体现在它的“偶发”入口,还体现在整个内部的空间布局形式既有开放也有封闭的形式。开放的是以“多肉山水”“心能转境”为主题的四个公共空间部分。艺术家郑国谷参与设计的“多肉山水”(如图4)系列作品,是他对自然与生命的独特感悟。这些作品以简洁的线条和色块,描绘出多肉植物与山水的结合,展现出一种静谧、纯净的美。在郑国谷的“多肉山水”中,多肉植物被赋予了山水的形态,同时也被描绘得如同宝石般璀璨。这种将自然界的生物与非生物相互融合的创作手法,不仅拓展了艺术的表达形式,也与藤本壮介的设计理念相通,引发了观众对自然与生命的思考。“心能转境”(如图5)则是郑国谷对艺术与心灵关系的深刻理解。他认为,艺术创作不仅仅是技巧的展现,更是艺术家内心世界的表达。通过“心能转境”,郑国谷试图传达的是一种超越物质层面的精神境界,一种通过艺术创作达到的心灵升华。而封闭的部分,如镜面长廊和圆亭,则提供了一个安静、私密的空间,供人们沉思和静心。

镜花园的设计融合了日本庭院和西方广场的特色,同时还加入了自然元素,如水池、植物等。这些元素的组合,使得镜花园不仅仅是一个建筑或者一个庭院,而是一个跨越了不同文化和自然边界的空间。这种模糊边界的设计理念,让镜花园成为了一个独特而富有创意的“艺术品”。镜花园模糊了室内与室外的边界,使得空间具有不确定性。镜面长廊和圆亭收放有致,使游客在空间中行走时,无法明确判断自己是在室内还是室外,这种空间的不确定性,增强了镜花园的暧昧。镜花园的设计强调与自然的融合,尽可能减少人工痕迹。镜花园中的水景、植物和山石等自然元素,都被巧妙地融入到整个空间中,与自然的契合使得镜花园成为一个与自然环境相互依存、相互映衬的空间。镜花园在立体墙面的设计上也模糊了人的感官界限,例如镜面长廊(如图6、图7)的设计,通过反射作用,使得游客在长廊中行走时无法明确判断自己看到的景象是真实还是虚幻。另外,整个镜花园在与外界的边界上也利用了植物搭配和材料使用两种手段来达到模糊状态,如透明的竖纹磨砂玻璃、中矮的灌木等(如图7),远远看去,仿佛镜花园的“渐变”之感延伸到了室外。

四、结语

通过对藤本壮介设计中空间营造手法的全面探讨,文章希望为未来建筑设计提供新的思路和灵感。藤本壮介通过将自然艺术融入设计中,创造出与自然和谐相处的空间,为建筑界注入了独特的创新力量。在未来的设计实践中,我们或许可以借鉴其空间营造手法,推动建筑朝着更加人性化、自然化的方向发展。

参考文献:

[1]王发堂,周琪娈.“以单纯演绎复杂”——藤本壮介建筑思想初探[J].华中建筑,2023(8):27-31.

[2]郭钰晶.从原初到未来:藤本壮介建构的空间新秩序[J].四川建材,2018(2):41-42.

[3]向瑶,熊瑛.浅析藤本壮介的自然艺术之美[J].现代园艺,2020(3):132-133.

[4]藤本壮介.建筑诞生的时刻[M].张钰,译.桂林:广西师范大学出版社,2013:15-16.

[5]杨昌新,龙彬.多样性的生成——破译藤本壮介建筑创作的复杂性思维[J].新建筑,2013(2):112-116.

[6]杜小辉,翟炳博.弱建筑:住在暧昧的空间里——藤本壮介作品解读[J].华中建筑,2011(8):5-8.

[7]龚雅青.边界消解——藤本壮介的建筑实验研究[J].艺术与设计(理论),2017(1):85-87.

作者简介:王佳,华南农业大学艺术学院设计学专业硕士研究生。研究方向:环境设计。

叶俊然,华南农业大学艺术学院设计学专业硕士研究生。研究方向:环境设计。

通讯作者:李女仙,硕士,华南农业大学艺术学院副教授。研究方向:展示设计的叙事性研究、广东传统村落环境设计研究。