城市双修背景下历史街区更新策略研究

摘 要:为了解决城市功能无法满足居民生活和社交需求等问题,“城市双修”理念应运而生。在城区中,历史文化街区作为最特殊的存在,承担着延续城市文脉的重要任务。然而,部分街区存在道路狭隘、交通堵塞、设施不足、环境混乱及建筑违章搭建等问题,因此,改造历史街区成为当前城市发展亟待解决的问题。文章在“城市双修”理念的指导下,以武汉市汉阳区显正街为例,详细分析了街区中存在的问题,并提出了完善历史街区基础功能、延续街区历史背景、扩大街区影响力及打造宜居、宜业、宜游街区的改造策略,为后续历史街区的更新改造提供了有益参考。

关键词:城市双修;历史街区;显正街;微更新

在过去40年间,中国城市化进程不断加快,房地产开发以大拆大建的粗放式发展为主,这在一定程度上破坏了城市街区的历史文脉,造成了千城一面的现象,使得我国的城市问题日益凸显。2015年,中央城市工作会议提出要加强城市设计,倡导城市修补,并推出“城市双修”战略。该战略旨在解决城市内部存在的问题,通过生态修复和城市修补两大举措,推动城市发展,打造更加宜居的生态环境,以实现城市可持续发展的目标[1]。

地处武汉市汉阳区的显正街汇聚了武汉古巷的历史文化,却一度成为老旧街区衰败的典型。如何正确处理历史街区传承与发展的关系,探索适合街区发展的更新措施,保护历史街区的原真性,是本文讨论的重点。

一、城市双修概念对历史街区发展的意义

(一)城市双修的概念

2017年,《关于加强生态修复城市修补工作的指导意见》中提出,城市双修包括“生态修复”和“城市修补”两个方面,可以有效改善人居环境,促进城市发展模式转型。“生态修复”是指改善受损的生态系统,包括水体、植被和污染土地的治理,消除生态问题,改善城市环境品质。“城市修补”是指完善城市基础服务设施,保护街区的历史文化,重塑特色城市。“城市双修”以生态修复和城市修补为手段,以生态环境和物质环境为主攻方向,涉及到景观学、规划学、建筑学及生态学等多个学科,是实现环境与城市协调发展的重要举措。

(二)城市双修对历史文化街区发展的现实意义

根据住建部文件规定,历史街区属于“城市修补”的范畴,即通过“小规模”“渐进式”的改造来保护街区的传统格局,以协调街区的历史风貌景观,保护街区历史文脉,展示街区的特色[2]。2000年,刘力在地段规划中提出了“功能修补”方法,通过对城市进行规划再设计,改善区内的商业环境。2014年,陈又萍明确提出,要以“拼凑式”规划取代原有的“大拆除、大建设”规划[3]。2016年,中共中央作出明确指示,要求加大历史建筑保护力度,合理布局基础设施,改造不协调的历史风貌,优化城市旧区功能和风貌,延续历史文脉。

在规划建设方面,基于“城市双修”理念所引导的“小尺度渐进式”改造手法,可以有效合理地将旧街区转向有机更新的发展方向[4]。在文脉传承方面,历史街区保存了许多具有文物价值和精神价值的建筑、空间和记忆,可通过运用动态更新理论,传承历史街区的真实性,从而打造融合历史元素与现代生活的街道景观。

二、城市双修背景下历史文化街区更新策略

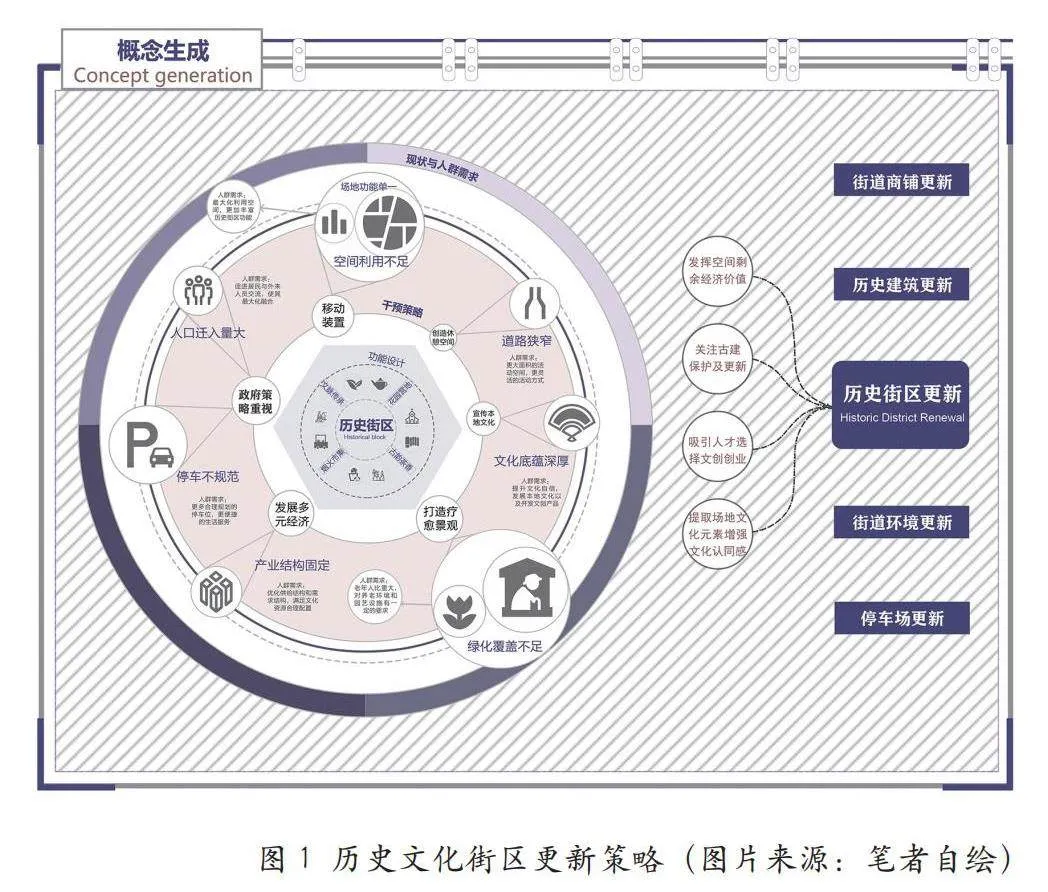

在更新改造历史街区时,应从综合的思维角度出发,统筹把握,在实地调研的基础上,结合整体设计思路的目标,系统地推进历史街区的更新改造。根据“城市双修”理念,应采用渐进性的方式,按照前、中、后期的顺序分阶段改造历史街区。前期进行整体整顿,如拆除违法建筑、针对整体问题进行修复;中期完善街区功能设施、传承街区历史文脉;后期再针对具体问题具体分析,结合居民的反馈进行长期的维护更新,在此基础上不断完善。创造理想的历史文化街区风貌,需要以人为核心,持续关注历史文脉与现代元素的有机融合,采用动态更新的设计手法(如图1)。

(一)空间功能结构调整

历史街区的功能既需要保留其原有街区的功能特色,又要适应城市未来发展的趋势。因此在改造的过程中,需对原功能进行分析,结合街区所固有的文化内涵以及当下城市街区发展的功能需求,提出适合激发街区活力的功能定位,修补不适应当下发展的街区功能,以此来传承街区的文化气息。

如今的旧街区往往以居住型建筑为主,而有些小区则以办公、商业、休闲等功能为主。随着时代经济发展,这些基础的功能已不能满足当代人的需求,现有的建筑功能应在满足文脉延续的条件下实现功能置换,如田子坊引进大批设计师工作室,成立创意产业园,成为现代艺术的交流场所和网红打卡地[5]。

(二)空间肌理整体优化

空间肌理承载着丰富的历史信息,是不同历史时期下演变的产物。历史街区的公共空间不仅有街区主轴线,还有联系着整个空间的不同要素,如信息流、交通流等,其空间肌理可以分为细密区域、松散区域、模糊区域。在“城市修补”的理念下,针对不同的空间肌理,本文提出了不同的空间织补方式。

空间肌理细密的区域,其虚实两空间的建筑保留完整,有着宜人的空间尺度。对于这种空间肌理,新增的空间肌理应与原有的空间肌理相协调,并遵循现有的布局原则。然而,在建筑大规模拆除和重建的影响下,空间肌理松散的区域普遍呈现出原有空间结构不均衡的现象。针对这类情况,需要结合一手调研和二手调研来恢复原有的空间肌理。空间肌理模糊区域则指拼贴建筑中存在大量建筑的空间肌理精细区域,常见问题是肌理衔接不当或原有街区肌理中断。针对这种情况,可以选择在两种尺度之间进行新建筑的布局,以修补中断的空间肌理,形成连续完整的肌理结构[6]。

(三)空间节点织补策略

本文将根据建筑实体和街区活动场所进行讨论和分析。建筑实体特色的转化与协调,一般需要通过对沿街立面的结构、外观和功能的调整来实现,主要包括修缮保护、修复整治和重建老旧历史建筑。同时,建筑的历史文脉的延续影响也需要人们的关注与重视。

街区活动场所的更新与修复可以从织补已有节点空间和置入新空间两个方面入手,其中的生活型空间节点通常包括街区的入口、广场及花园等场所。在改造过程中,可以通过调查场所使用者的类型和活动情况,提出符合现代人需求的改造设计。文化场所型空间节点具有强调街道环境,活化历史建筑,延续历史文脉的重要作用,具体可以从延续空间已有特征、延续人们的日常行为两种方式入手修复,如运用原有的独特材质或色彩进行再创造,以此唤醒群体对历史元素的记忆[7]。

三、显正街历史文化街区的现状研究

显正街贯穿汉阳古城的东西两端,直抵东西两门。明清以来,它是汉阳府的政治、经济、文化中心,两侧设有汉阳府、汉阳县府及汉阳贡院等主要单位建筑。显正街曾因其“重层飞栋,五金山集”的特征,而被誉为“楚国第一繁盛处”。

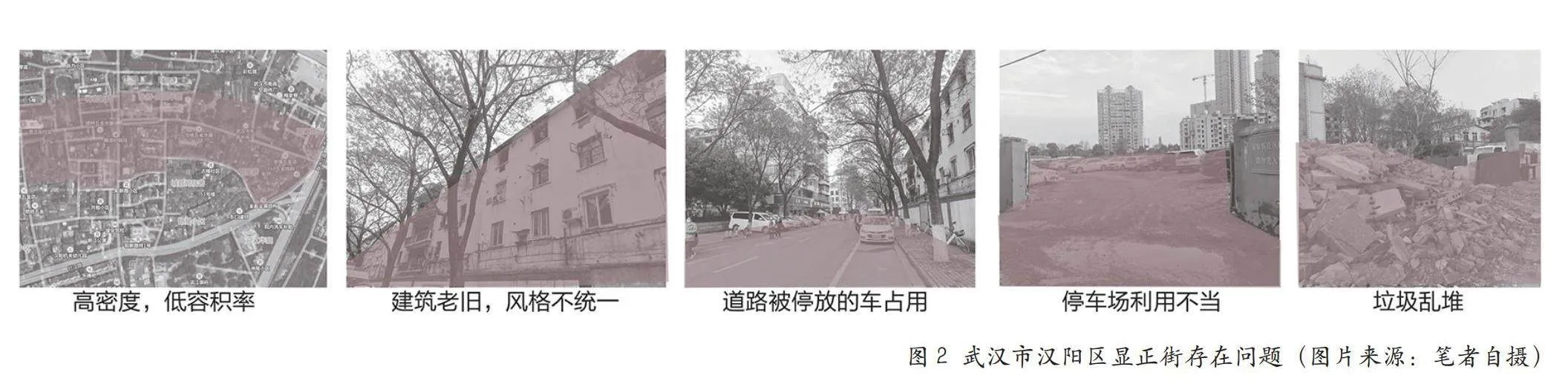

与显正街的历史文化相比,它的现状却令人遗憾。经现场调查,显正街交通便利,周边有武汉市第五医院、中学、商圈、公园等服务设施,可谓地处闹市而大隐隐于市。目前存在的问题主要表现为:道路狭隘交通堵塞,缺少公共空间、街区风貌残败以及建筑违章搭建严重等(如图2)。

(一)道路狭隘交通堵塞,缺少公共空间

显正街人行道宽3米,车行道宽9米,大街小巷以水泥路面为主,路面平缓,但破损过多,坡度不平,末端变窄,呈喇叭口状。由于居民杂物凌乱及路边停车位不足等问题,车辆难以在车道上行驶,机动车在街道尽头或道路中间几乎没有掉头的空间。另一方面,汉阳区群建路小学位于显正街中上游,每到放学时间交通拥堵,儿童安全隐患很大。

显正街街区商住混杂,沿街商铺杂乱无章,挤占了街区的公共空间,使得街区缺乏公共空间,且街区内缺乏合理必要的基础设施,如垃圾箱、消火栓等设施,休闲装置设施更是寥寥无几,如休闲座椅、指示标牌等人性化的便民设施。

(二)街区风貌及肌理遭到破坏

根据实地调研结果显示,由于长期缺乏有效保护,显正街的历史建筑遭受损坏,街道空间常被随意侵占,墙壁上也频繁出现乱涂乱画的情况。市政设施与历史街巷的空间格局不协调。各种线路杂乱挂接,道路节点垃圾遍地,一些多重的套院长期以来被随意改造,包括封门堵窗及另设院门,使得街区整体的传统风貌和空间肌理受到破坏。由此可见,在对显正街历史街区进行更新改造时,需要对历史街区内建筑进行统一协调的风貌整治。

(三)建筑违章搭建严重且风格不协调

街巷现有建筑大部分是街区的居民在原基址上自主修建的,形成了目前以低层建筑为主、多层建筑为辅的沿街面貌。这些建筑大多结构不合理,存在很大的安全隐患。显正街沿街建筑大多采用上层住宅和下层商铺的组合模式,这导致整体建筑立面复杂而混乱,原有的历史建筑风貌已经不复存在,因此有必要对显正街进行更新改造。

四、显正街历史文化街区更新实践

在“城市双修”的背景下,项目以显正街的历史文化为景观轴线,结合现有街区设施布局,分为四个区域进行改造设计:文脉传承、烟火市集、古韵茶香、花园营地。第一个区域注重文化传承,突出天主教堂的历史遗迹,彰显显正街的历史价值。第二个区域打造烟火市集,设立小学和社区设施,满足市井居民的日常生活需求。第三个区域构建古韵茶香区,设立茶楼、共享小屋及图书馆等体现显正街历史特色的活动场所,丰富居民的物质文化生活。第四个区域规划花园营地,设置老年学校和老年社区,专注满足老年人的日常生活需求。这四个区域整体展现了显正街的深厚历史文化特色,旨在贴近居民生活需求并促进街区经济繁荣,进而重振传统街区的文化活力。

(一)重塑街区功能,激发街区活力

在“城市双修”背景下,历史街区改造强调“微更新”,即通过将长期空置的建筑和商铺转换为具有现代特色功能的空间,来重塑街区的活力。具体措施包括拆除显正街沿街的违章建筑,并将其改建为停车场和文化场所,同时疏通街区的巷道,重新布置具有文化意义的节点空间。

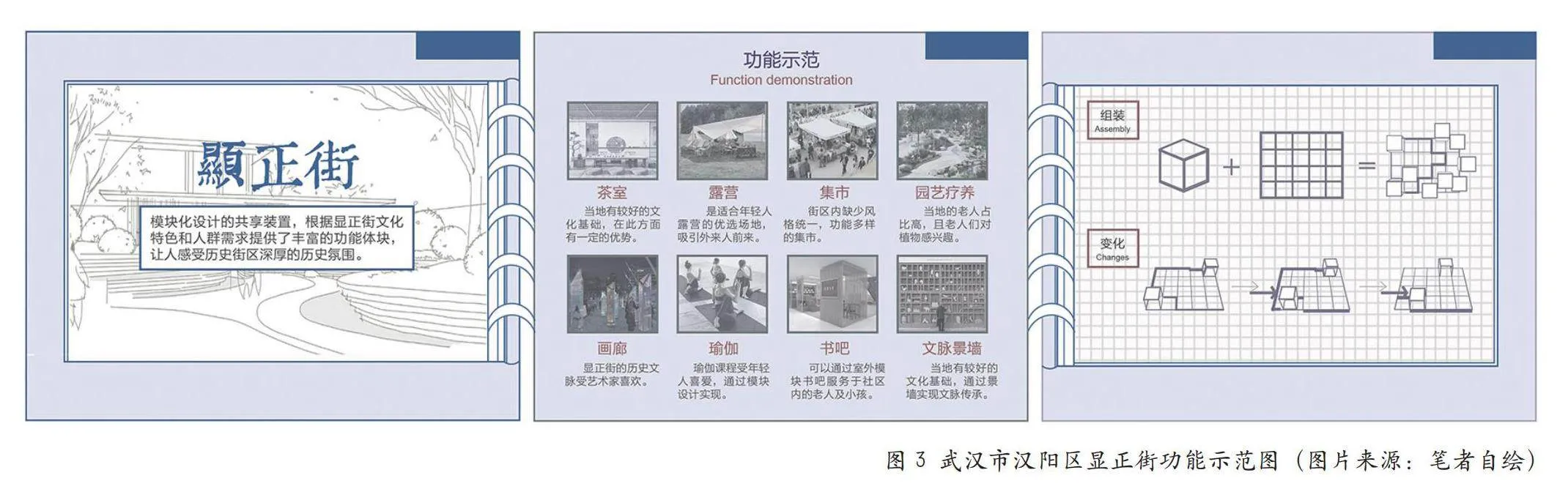

从功能配置角度来看,显正街区块可开发的商业服务设施与周边社区紧密关联。此外,显正街虽历史悠久,但现仅存一所天主教堂作为历史遗迹,同时还分布有小学、老年大学等文化教育机构。因此,为了顺应未来文化发展的需要,计划将显正街改建为文化创业中心(如图3)。

(二)肌理形态弥合,恢复街区风貌

街巷的空间肌理受建筑立面形式的影响,因此在规划设计过程中必须遵循文物保护原则,以确保能够充分体现历史街区的传统历史风貌。基于“城市双修”理念,显正街应保护原有建筑及院落空间形成的肌理,拆除存在安全隐患的部分居民楼,并在此基础上增设文化公共场所。同时,对慢行系统和交通网络的重新布局,有助于引导居民走出家门,促进街巷内部的活力再生[8]。

基于前文内容,如何在同一空间内增强公共场所的视觉体验具有重要意义。经过调查发现,街道两侧的空间多为商铺,与街巷紧密相连。为了扩大商铺和街区的空间感,设计方案将商铺设计为落地窗布局,虚化室内与室外的界限,减少建筑物的视觉隔阂,增加居民的公共活动空间,营造热闹的街区景象。同时,为进一步丰富街巷空间的层次感,还需要加强实体建筑与虚拟建筑的对比。在此过程中,必须确保整体建筑色调的一致性,并使构图元素和色彩基调与历史建筑相协调。在建筑细节方面,应注重传统元素的运用,如街牌坊、入口门窗、屋脊和山墙,需采用传统雕刻工艺。材质可选择青灰色条纹青石板,以达成“古色古香”的效果。

(三)节点织补更新,注入文化内涵

历史建筑往往是一个街区的核心,也是历史文化街区的中心。在历史街区的更新改造过程中,保持街区历史建筑的原真性是基础原则之一,这是塑造街区历史认同感的重要因素。本文从城市修补和渐进改造的两个角度出发,尽可能保护显正街的建筑实体,修缮不合理的建筑,增添文化装置,在保持街区原有风貌的同时,提升公共场所的活力。

在建筑实体更新方面,项目的建筑形态设计以汉阳古建筑为原型,通过提取历史建筑的元素、色彩和材料,将显正街建筑改造成具有现代气息和古典韵味的商业建筑,突显其传统的价值内涵,创造了浓厚的历史文化街区氛围。

在公共场所更新方面,考虑到显正街区丰富多彩的民生民俗,本次项目在街轴中段设计了文脉传承、烟火市集、古香茶韵等主题街区,并根据居民需求增设音乐室、图书馆、收纳房和简易茶室等设施,同时在公共空间设置了共享小屋,以延续原有的风貌。

细节设计主要从可视化标识及文化装置进行切入。在可视化标识方面,可采用符合历史风格的字体、颜色和材质,结合文化背景和展示技术,提升指示牌的指引性和互动性;在文化装置方面,通过设置具有历史文化主题的互动展览和公共艺术品,展现历史文化街区的独特魅力和深厚底蕴。(如图4)。

五、结语

本文以武汉市汉阳区显正街为例,探讨城市双修理念在历史文化街区更新中的应用,综合国内外相关研究成果,深入分析其在提升历史街区形象、增强文化内涵方面的作用。在此基础上,文章提炼出具体的设计原则和方法,形成具体的设计方案,涵盖从宏观规划到微观细节的全面考量,包括重塑街区功能、协调建筑形态,以及完善节点设施等方面。这些措施有助于保护和传承历史文化遗产,为城市发展增添新的活力,对历史街区更新活化具有一定的指导意义。

参考文献:

[1]王敏,叶沁妍,汪洁琼.城市双修导向下滨水空间更新发展与范式转变:苏州河与埃姆歇河的分析与启示[J].中国园林,2019(11):24-29.

[2]刘琮晓,何力宇.城市更新中历史街区的保护与发展[J].中外建筑,2005(6):59-62.

[3]姚旭成.长沙市都正街历史街区改造与复兴设计分析[D].长沙:湖南大学,2017.

[4]李哲.天津五大道历史街区动态保护中的土地置换研究[D].天津:天津大学,2009.

[5]郑诗圣.文化创意型历史街区改造的分析与反思[D].广州:华南理工大学,2018.

[6]方静.城市历史街区改造与再利用设计研究[D].天津:天津理工大学,2017.

[7]埃德蒙·N·培根.城市设计[M].黄富厢,朱琪,编译.北京:中国建筑工业出版社,2003:23-55.

[8]王晶,巩彦廷.城市双修背景下滨水型历史街区更新改造研究——以上海市苏州河静安区段为例[J].艺术教育,2024(2):251-254.

作者简介:汪安宁,华中师范大学美术学院新媒体艺术—环境设计专业硕士研究生。研究方向:适老化设计、灾后应急与重建。

编辑:王欢欢