轨道交通的商业综合体出入口设计探讨

摘 要:本文通过对南京地铁新街口站周边商圈的实地调研数据的分析,总结轨道交通对商业综合体出入口设计的影响因素。文章通过对相应的针对性的设计策略的探讨,可提升商业综合体在未来竞争中的实力,实现轨道空间与商业综合体出入口的畅达过渡。

关键词:南京新街口;轨道交通;可持续;商业空间

城市轨道交通的成熟发展对站点周边商业空间的聚集的影响不是单向的,两者之间是彼此促进,共同发展的。轨道交通的发展带动了人流的聚集,对于商业空间来说具有举足轻重的商业价值。因为它不仅仅为出行提供便利,而且充分利用区域优势,带动了地下和周边商业空间的经济发展[1]。因此,这些商业场所与轨道交通的连接空间对商业营销与人流引导具有非常重要的意义。

一、南京新街口轨道交通及商业空间条件

南京新街口地铁站位于南京市商贸商务中心区,其商务商贸的密集程度、经济贸易额、客流量,在全国都有一定的影响力。便捷的交通为商圈吸引了更多的客流,其商业空间与轨道交通的相互关系具有典型的研究价值。位于市中心的商业综合体的商业业态主要包括百货店、大型综合超市、便利店、专业市场、专卖店等形式[2]。这些商场与地铁站建立了一种相互依存、相互裨益的能动关系,从而形成一个多功能的综合体(如图1)。

新街口区域以地铁线路为骨架,四周分散着多个商圈。其地铁出入口有效引导人流,并结合附近商业体,形成多个新街口地区商圈,包括德基广场、新百商场、大洋百货、艾尚天地、中央商场、金鹰国际等等。研究小组在新街口区域根据已形成的商圈,选取了具有代表性的商场作为调研对象。

二、南京新街口轨道交通区设计与商业空间的关系

轨道交通区域各个类型的出入口相互配合,使行人可达范围以地铁站为中心集中。行人愿意在合理有效的范围内选择步行,一旦超过了合理距离,就会减弱一部分人对目的地的选择意愿。南京新街口地铁站区域交通枢纽主要发挥着使周边商业集聚、带动经济发展的作用[3]。而周边商圈也使轨道交通的站点在一定程度上有所依托。站点出入口距离较近的区域商场覆盖较广,随范围的扩大,商场也随之减少。

(一)对代表性商业综合体的分析

轨道交通区域各个类型的出入口相互配合,使行人可达范围以地铁站为中心集中覆盖。行人愿意在合理有效的范围内选择步行,一旦超过了合理距离,就会减弱一部分人对目的地的选择意愿。通过采取数据分析可得轨道交通出入口与商业综合体之间在什么范围内能达到最佳的人流引导效果。

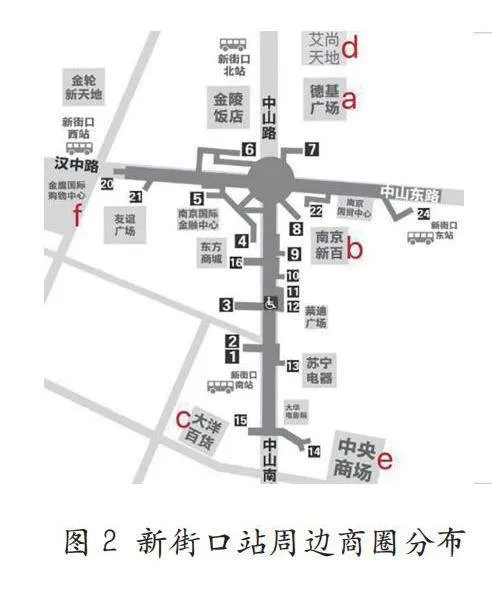

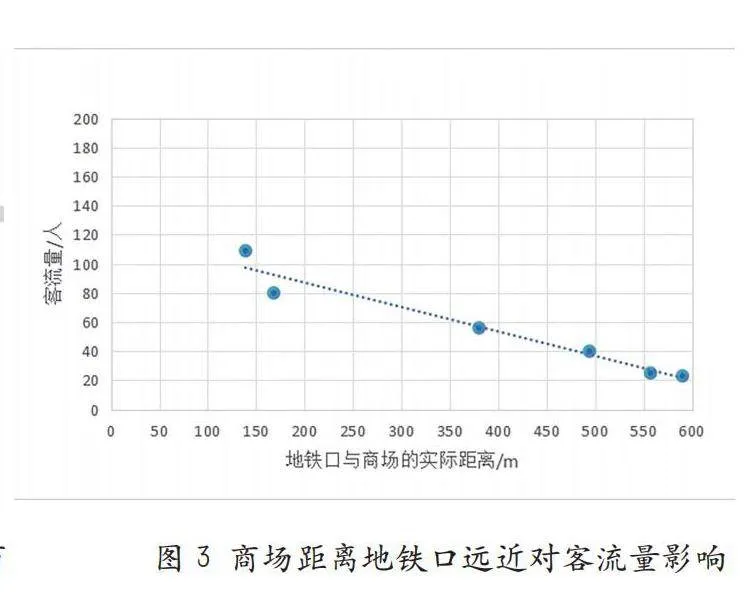

研究小组在新街口站区域内以几个有代表性商圈的商业综合体为调研对象,主要为:德基广场、新百商场、大洋百货、艾尚天地、中央商场、金鹰国际。小组以商场为中心,向外扩散100米作为一研究点,用a、b、c、d、e、f标注(如图2)。小组在相同时间内实测在每个商场的人流数量,x轴代表地铁口与商场的距离的远近,y轴代表客流量的多少,根据图表发现地铁口与商场距离越近人流量越大,反之人流量越小,在距离地铁站出入口500米以内范围的商场客流最为密集。并且轨道交通进出口合理的地理位置能够为周边街道带来更多的人流量(如图3)。

(二)对商业综合体进出口的分析

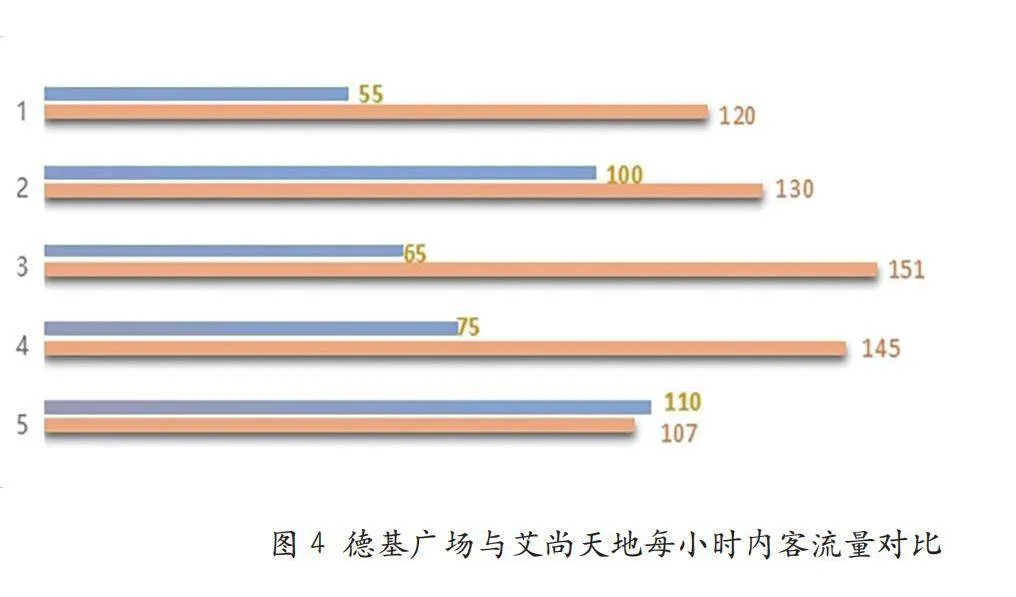

研究小组采用了实地调研方式对新街口站附近的德基广场与艾尚天地进行数据监测,在调研中针对地上与地下进入商业综合体的人流进行数据统计。这两个商业综合体皆可借助地铁新街口站的出入口进入,只是进入方式有所区分。小组通过选取可由地下直通通道进入的德基广场作为基础研究对象与艾尚天地商场进行对比,并进一步针对德基广场的两种进出口进行分析[4],探讨商场进出口设计对客流量是否有影响。

小组在两个商场内分别选取了一个进出口作为考察点,一个是以德基广场为代表的地下直通通道出入口,一个是以艾尚天地为代表的地上出站后步行进入的进出口。小组在同一时间内以每小时作为时间单位,选择了5个时段(8∶00~9∶00,11∶00~12∶00,15∶00~16∶00,18∶00~19∶00,21∶00~22∶00),采用实地人流计数法对每个时间段的商场出入口进行视频拍摄,实测每个时间段分别进入德基商场与艾尚天地的客流量(如图4)。从图表中可以明显看出在大多数时间单位内,德基广场客流量都高于艾尚天地。由此,我们可以初步断定出入口与地铁形成直接地下联系的商业综合体,可以从轨道交通系统吸引更多的客流,并且便捷的进出口更能给商场带来经济效益。

(三)以核心商业区为对象的综合分析

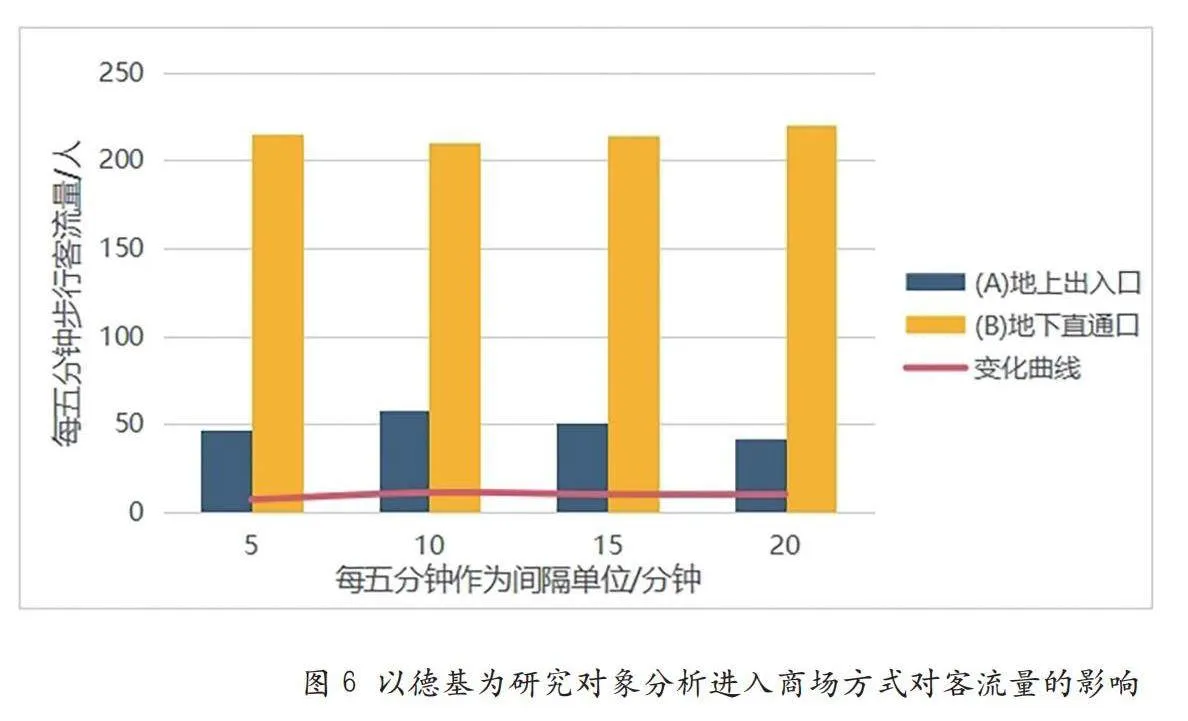

为了进一步印证初步结论,研究小组再次以德基商圈的核心——德基商场为研究对象,选择商场两个代表性入口进行实地观察。分别为:地上商场主出入口和地下轨道直通通道出入口,以期验证从轨道空间直通商场的通道设计是否更有利于人流引入商业综合体。调研将两个代表性的位置标注为A区、B区(如图5),每五分钟作为一个计量单位,依旧采用视频拍摄的方式,统计对比A、B两区的客流量,通过行人计数法和调查问卷的方式,形成图形或表格的形式进行对比分析(如图6)。

通过结果可得,选择轨道交通提供的直通通道方式的行人更多。由此可见,地下人行通道承担了较大部分商场客流量,明显起到了行人分流和重新分配的作用。处于地下与轨道空间直接相连的通道更有利于吸引客流量,给商场带来了更大的经济效益。

(四)调研结果分析

根据以上调研结果,可以明显看出商场进出口和过渡空间的设计是影响人流动向的决定性因素之一。在商业综合体进出口设计上,不同的商场距离轨道交通出站口的位置存在着差异,他们的差异不仅体现在地上和地下,也体现在距离的远近上。在无法改变位置的条件下,如果商场位置与轨道交通距离近,建议设计地下通道与轨道交通直接相连的,使人流直接从地下进入商业综合体。而位置相对远离轨道交通出入口的,则可以通过地上、地下广告灯箱引导指示灯牌,将人流引入商业综合体。在过渡空间设计上,包括地上过渡和地下过渡,无论是哪一种方式都可以通过有效媒介取得与商业综合体间的联系,快速准确地传达信息。此设置方式较为多样,可充分加强设计中的引导因子去增强其导向性[5]。

三、商业综合体出入口设计策略

(一)出入口节点设计策略

1.人性化设计

人性化设计重视消费者的实际需求,体现出具有人性化的空间环境。出入口的设计会间接影响客流量,人性化的动线设计能够将商业的各功能空间有机组织连接。在商业综合体的出入口位置设计时,首先选择距离轨道交通最近的空间作为商业综合体的出入口。在基础施工时,可设置地下与轨道交通相联系的通道,以最近距离截留人群。如无法设置地下直通通道,则可以选择最近的空间设置出入口,并在该出入口处设计入口广场与一些城市公共休闲空间,通过这些措施引导人流进入商业综合体[6]。同时,出入口空间可以通过各种手法进行空间区域的划分,把出入口空间主要划分为流通区、停滞区和活动区[7]。通过对人群活动的分流和分区,有助于把单一的空间变得人性化与商业空间入口氛围的营造,为人们提供舒适的消费环境,从视觉上满足人群的心理需求[8]。此外,通过对新街口商圈的调研分析可得受轨道交通出入口影响的最大范围是500m,并且在0~500m范围内的商场人流量最多。因此在未来商业空间选址上,需要优先考虑商圈与轨道交通出入口之间的距离,尽可能将商场覆盖在500m范围内,以达到最佳的经济效益。

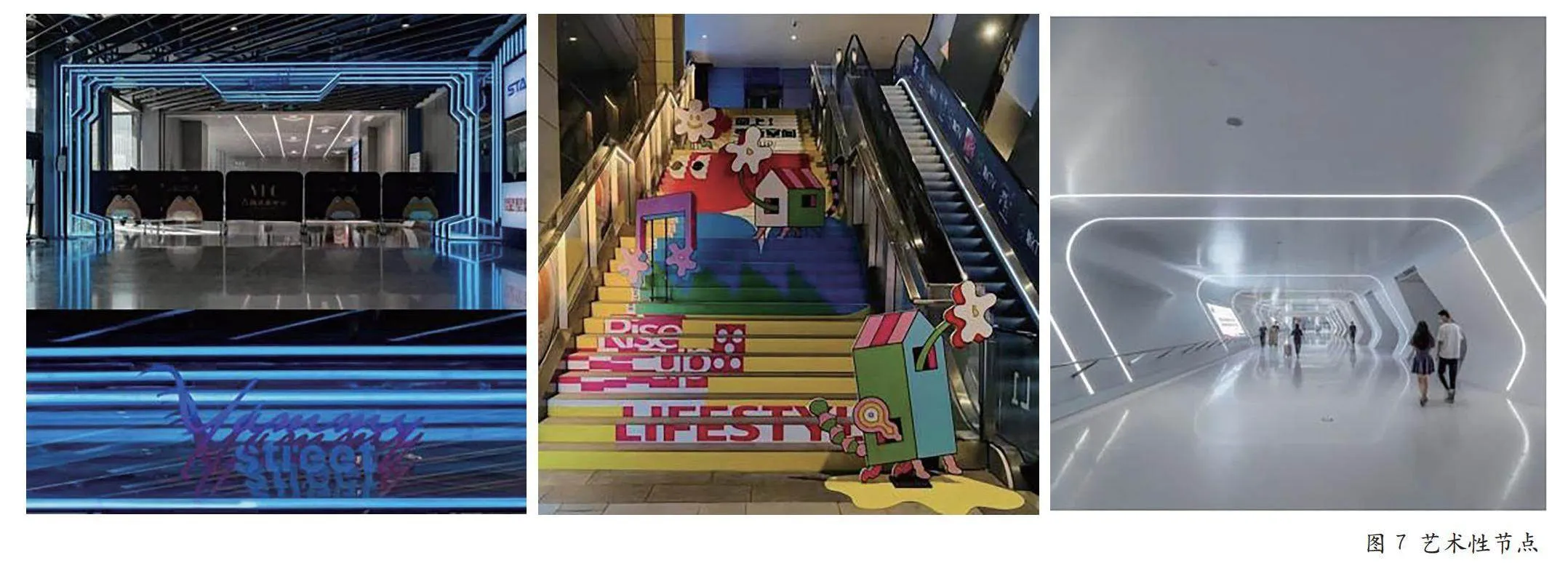

2.艺术性节点设计

想要将人群快速地引到商场建筑内部,需通过具有视觉冲击的标识系统和具有趣味性的衔接设计,营造一个相当醒目的商场出入口(如图7)。无论是地上还是地下的商业综合体出入空间,具有艺术性表达的入口节点就会给人留下直观亲切的印象,不仅更好地融入于地铁环境,也能更好地表达出商业空间的功能性质[9]。

3.展示通道与导示

导视系统作为功能性的装置,有机地将艺术和导视设计相结合,是吸引客流的一种有效方式。在接近商业综合体出入口的界面设置显著的商场指引导向造型,会有效引导人群的视线,从而引导人流的方向[10]。如设置了大量的宣传海报结合LED灯箱,灯光的辅助能够在封闭的地下空间迅速引人注目,让路过的行人一目了然,使入口具备了明显的商业空间特征,吸引人们由此进入购物中心。

(二)出入口连接空间设计策略

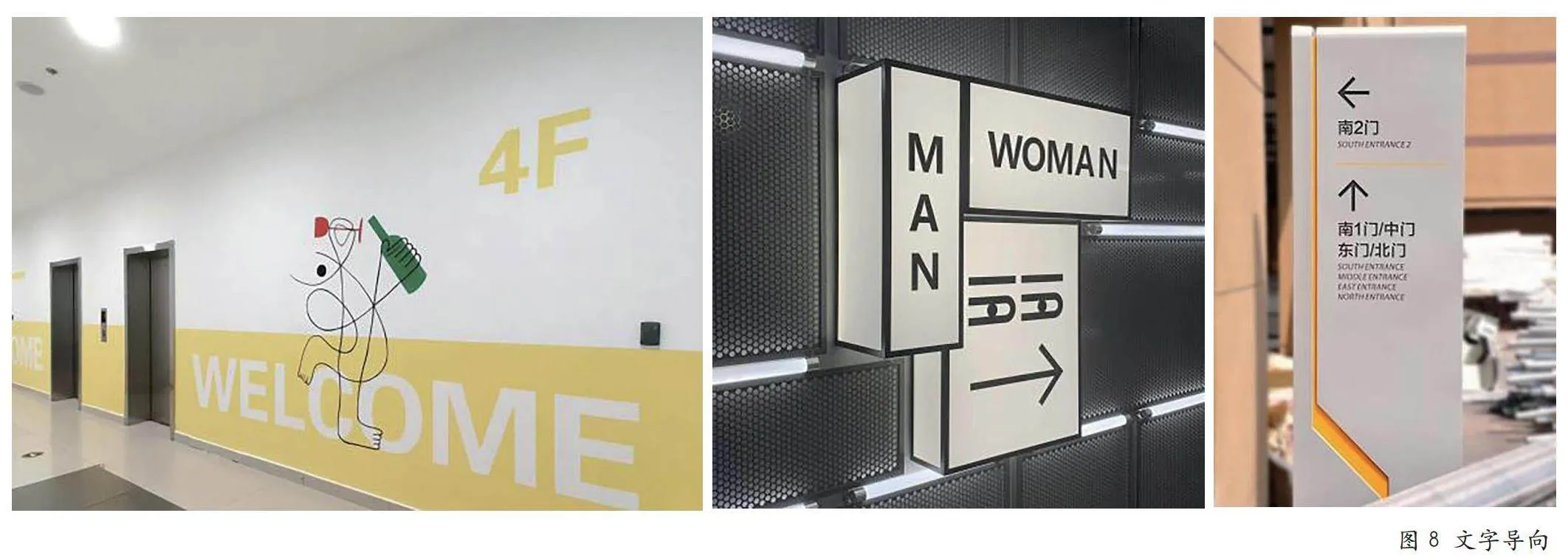

1.文字导向

文字导向是最为普遍和常用的引导标示,具有简洁明确、识别辨别方便的特点。文字导向可以形象、生动、准确地传达出信息,是其他方法无法比拟的(如图8)。

2.图形导向

图形导向通过某种特定图形,在连接空间中连续应用,形成视觉导向,引导人流进入商场(如图9)。它可将图形与颜色进行有效结合,突出表现想要向消费者表达的信息,可根据空间类型适当放大、旋转、形变图形,以达到不同的效果。

3.多媒体视频交互植入

媒体技术与空间艺术结合,可形成一定的炫目视频形象。以此引导人流方向,能够增加商业综合体出入口的独特性。在设计上,可以考虑空间环境氛围的统一性,可以从人们的各种感官出发进而触发情感体验[11],使感官符号成为一种沟通商场与消费者之间的介质。视觉、听觉的交互作用增加了商圈出入口功能的附加值,进一步增加多感官设计应用于商业出入口设计中的可行性。

4.色彩利用

运用色彩的差异和相似可打造过渡空间的层次感。色彩不仅是画面平衡的重要载体, 也能通过色彩语言的信息传达实现人们与商业综合体的有效互动(如图10)。

(三)出入口节点设计的距离局限

通过对新街口商圈的调研分析可得,商圈受轨道交通影响的最大范围是500m。因此在未来商业空间选址上,需要优先考虑商圈与轨道交通出入口之间的距离,尽可能将商场覆盖在500m范围内,以达到最佳的经济效益。且行人从轨道交通点到达周边商场的有效距离应控制在一定的范围内,这既保证了恶劣天气对客流影响的减小,也使人们在路程上耗费的时间减少[12]。另应采取数据分析轨道在什么范围内达到最佳效果。城市经济圈主要位于市中心大型综合性交通枢纽,其新街口区域交通枢纽主要发挥着对周边商业集聚、经济发展的带动作用。

(四)出入口节点的声光设计

在商业空间出入口设计上,还需要考虑空间环境氛围的统一性。设计从人们的各种感官出发进而触发情感体验,可使感官符号成为一种沟通商场与消费者之间的介质[13]。让视听觉交互作用增加了商圈出入口功能的附加值,进一步增添多感官设计应用于商业出入口设计中的可行性。

(五)功能性空间及设施配置

在进出口空间的布局规划、人流动线等一系列基本功能解决的同时,设计应重视消费者的实际需求,设置更具功能性的空间环境,更有效的疏通来往人群。出入口空间可以通过各种手法进行空间区域的划分,把出入口空间主要划分为流通区、停滞区和活动区。对人群活动的分流和分区,把单一的空间变得更具功能性,有助于商业空间入口氛围的营造,为人们提供舒适的过渡环境[14]。

在地铁与商业空间出入口相交集的建筑立面区域中设置必要的无障碍设施,既体现商家对于弱势群体的关心,也体现出整个商业空间的服务水平[15]。无障碍设施能消除环境中对弱势人群活动造成的不便,使不同的消费者都具有平等参与消费活动的机会。

(六)绿植布置

1.利用绿植过渡空间

使用景观绿化的过渡使地上地下空间环境通过中介空间自然过渡,如带状和线状的景观绿。

2.利用景观绿化暗示或指引空间

空间内部的景观绿化作为空间区域给人们清晰的空间定位,对人的注意力有着引导作用。景观绿化的布局有着多种设计手段与方法,可根据具体的空间位置进行设计,使整个出入口空间在保持其自身功能的同时,更加清晰地进行分区。

3.运用景观绿化分隔空间

在地下空间出入口空间布置攀爬类植物、在坡道或扶梯等部位布置景观植物,或在中介空间外部布置花架,花廊和花池——这些绿化的合理设置使中介空间形成自然的过渡,如在通道,门厅,楼梯,台阶等地消减人流从地上外部环境进入地下内部环境的心理反差感。

想要针对性地了解轨道交通对周边商业综合体进出口设计影响程度,就需要具有导向性的研究,进一步去探索了解使用者对商圈进出口、地下与商业空间衔接提出的改善需求,在未来有指向性地采取措施提升空间的实用性。

四、结论

南京新街口站的研究表明,城市轨道交通与商业空间的互动关系对于城市经济发展具有重要意义。在此关系中商业综合体出入口设计发挥着关键作用。基于以上的调研,还需要进一步探讨商业综合体基于轨道交通的出入口设计,进一步完善商业综合体出入口设计策略,以期为未来城市轨道交通商业发展提供更为全面的理论支持。通过以上的研究分析基于轨道商业进出口设计的设计,可找出存在弊端并且在未来通过改进布局和设施来激发新街口的商业活力。

参考文献:

[1]周培培,袁雷,吴薇薇.预测轨道交通建设对城市商业空间的影响——以南通地铁1、2号线为例[J].江苏建筑,2018(2):23-25.

[2]李鑫磊.城市轨道交通商业过渡空间研究——以重庆轨道交通1号线为例[J].四川建材,2020(2):171-172,177.

[3]沈琰,范文兵.轨道交通枢纽衔接部商业空间研究——以上海中山公园枢纽站域为例[J].华中建筑,2011(12):63-66.

[4]张凯华.重庆交通大学南岸校区内部人流出行现状分析[J].科技视界,2014(2):170-171.

[5]许浩,谢凯,陈孟学.总体规划背景下交通方式对南京中心城区公园可达性的影响[J].中国名城,2019(6):22-27.

[6]王涛.地铁站与地铁商业空间的结合设计研究[J].建筑技术开发,2019(4):18-19.

[7]潘艾婧,卞洪滨,何捷.地铁站点对地面街道步行人流的重新分配作用——以广州市公园前地铁站域为例[J].南方建筑,2020(1):101-107.

[8]冯扬.浅谈当今我国城市轨道交通商业空间的设计策略[J].福建建筑,2014(1):75,104-106.

[9]张广超,陈益.基于情境感知的智慧导航服务系统设计研究[J].工业设计,2023(12):105-108.

[10]周瑜,唐莉英.智慧城市背景下小尺度游憩空间的可持续景观设计[J].工业设计,2023(8):119-122.

[11]宋丹丹,史钟颖.城市公园中的艺术化休憩设施设计探究[J].工业设计,2023(4):76-78.

[12]蒋子晗,毛茜,路一鸣.美学要素在城市地铁空间设计中的应用研究——以天津地铁1号线为例[J].工业设计,2023(12):68-71.

[13]戴莎.基于心流理论的建筑光环境设计研究[J].工业设计,2023(11):64-67.

[14]李志威,刘春尧.基于乘客行为心理的地铁换乘通道空间公共艺术设计研究[J].工业设计,2023(11):52-55.

[15]毛宇.苏锡常三市地铁出入口及其环境设计研究[D].无锡:江南大学,2024.

作者简介:丛清莹,南京工业大学艺术设计学院硕士研究生。研究方向:艺术与科技。

通讯作者:郑曦阳,硕士,南京工业大学艺术设计学院副教授。研究方向:环境艺术设计及其理论。