基于视觉感知的城市纪念性公园空间叙事表达研究

摘 要:城市纪念性公园是城市文化内涵的外在表现,也是人类文化精神的载体。针对城市纪念性公园的空间特点,剖析视觉感知内涵特征,通过视觉感知的有效引导,提升城市纪念性公园的空间品质,这是研究我国现代城市纪念性公园设计的新趋势。文章立足视觉感知下纪念性空间叙事表达的困境,结合视觉感知理论与研究,探寻视觉感知下的空间叙事表达研究背景,提出视觉感知下的空间叙事表达方法。结合纪念性景观实证案例,探究其在视觉感知下的纪念性公园表达方式,以验证空间叙事表达的可读性和应用价值,为纪念性景观设计提供新的思路和方法。

关键词:视觉感知;纪念性公园;空间叙事;设计表达

基金项目:本文系江西省社会科学基金一般项目“景观叙事视角下的工业遗产景观活化设计研究”(21YS06)阶段性研究成果。

随着公众精神文明的提高,纪念性空间的保护和建设越来越受到大家的重视。纪念性公园、革命纪念馆、历史纪念馆等纪念类的文化场所越来越多地出现在我们的视野之中,这为纪念性空间的保护利用提供了重大契机。同时,这对于增强城市纪念性公园的体验性和可读性,提升区域文旅竞争力也有重要意义。

空间叙事表达是构建具有集体记忆的精神场所以及使空间体现缅怀精神的重要途径。空间叙事的快速发展促进了相关领域的研究,已有的研究方向主要集中在酒店的景观空间设计、空间的主题性表达、视觉认知等方面。总体来看,相关学者对于空间叙事表达的研究范畴逐次延伸,内涵逐步深入,对于纪念性公园的探讨也日趋完善,但仍存在一定的问题。具体表现为:(一)学界对纪念性公园的空间叙事关注较少,对于红色文化纪念性公园的空间叙事研究尤为缺乏。事实上,纪念性公园作为一种文化旅游资源,其空间叙事方式和手段在优化旅游体验、推动观者建立文化自信等方面具有不可或缺的作用。(二)已有的研究多在一般意义上探讨纪念性公园空间叙事表达的作用,而对视觉感知领域相关研究的关注较少,这与旅游业迅速发展的现实背景不相符。

本文选择南昌方志敏烈士纪念园为研究对象,尝试回答以下三个问题:(一)作为城市纪念性公园,方志敏烈士纪念园是如何进行空间叙事的。(二)以视觉感知作为理论依据,探讨城市纪念性公园空间叙事表达的设计策略。(三)根据视觉感知下的空间叙事学,探讨设计者如何通过主要叙事空间节点的设计、转换以及表达来增强城市纪念性公园的体验性与可读性的。因此,本文以南昌方志敏烈士纪念园作为切入点,以视觉感知作为理论依据,通过实地调研纪念园的空间叙事性表达,探讨城市纪念性公园空间叙事表达的设计方法,以期为优化城市纪念性公园的空间叙事表达提供参考借鉴。

一、视觉感知与空间叙事的耦合关系

视觉感知是对视觉所收集到的各种信息加以分析思考而产生的一种行为,具有思考性、客观性和主观能动性,也是人们对外界环境最为直接的一种感知方式。根据空间节点之间的关系,视觉感知分为静态和动态两种。静态感知是指空间节点以静止的、垂直于观者视野的方法呈现,观者与节点呈相对静止的状态。节点可以看作是观者视野中所呈现的一幅画面,比如我国传统园林当中的框景手法。静态的视觉感知中大多数场景和视点基本是确定的,导致观者很难对空间进行整体的观察。动态感知是指观者不受水平视野的约束可以自由地观测节点,观者在动态的视觉中能感受到景观的动态变化。通过观者的走动,视觉感知和三维空间相互融合。随着视点的变换,视线和视角也会改变,从而达到一种“移步换景”的效果。观者感知到的不再是独立的画面,而对整个空间环境有了整体性的认知[1]26。静态感知和动态感知是可以独立进行的,但是更多时候是相互配合形成整体感知。

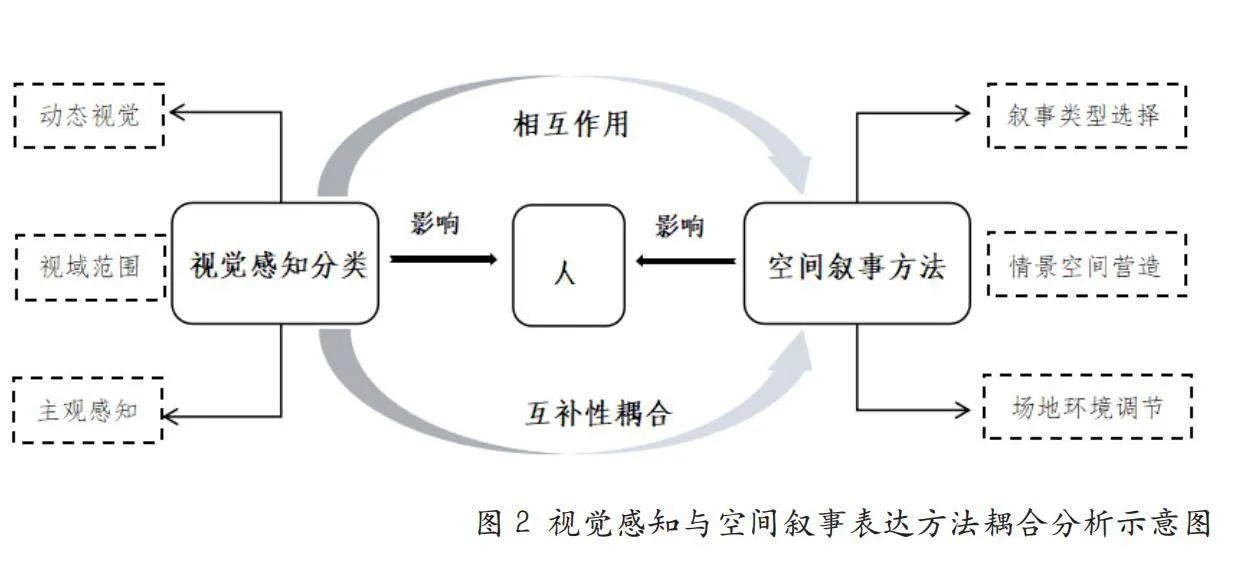

空间叙事以空间为本,时间为线,叙事为意,主要由叙述者、媒介、观众三个元素构成,可增强空间的体验性与可读性[2]115。从这个角度来说,叙述者是整个方案设计的大局编排者,负责将需要表达的精神或文化通过某种方式呈现出来;媒介是叙述者编排大局过程中所需运用的工具,借此来达到理想的叙事空间;观众则是字面所表达的解读该空间的游客[3]34。而城市纪念性公园是空间叙事的表达载体之一(如图1),作为一种文化旅游资源,其空间叙事方式和手段在推动观者建立文化自信等方面具有不可或缺的作用。

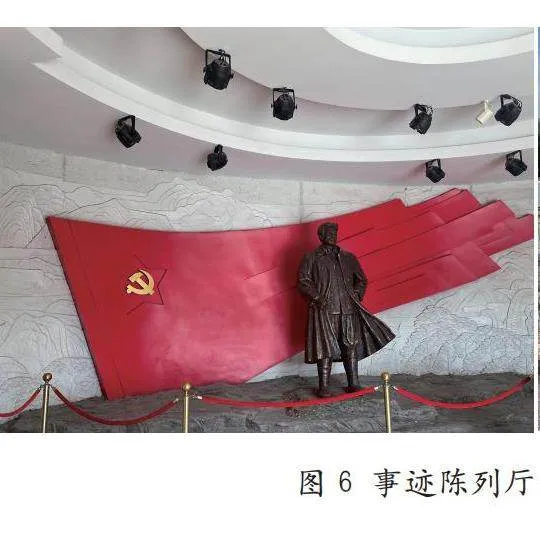

本文大致将视觉感知与空间叙事的耦合表达方式分为三部分:动态视觉引导下的空间叙事类型选择、视域范围控制下的情景空间营造、环境主观感知下的场地环境调节。对视觉感知的研究可以有效提高城市纪念性公园的趣味性,进而增强观者对于公园空间的满意度和归属感。将视觉感知引入到空间叙事设计之中,可以建立起公园空间和大众感知的互动关系(如图2),对城市纪念性公园的空间品质提升和特色塑造具有重要意义。此外,空间叙事意义的表达还要依赖于叙事的表达方式、场景的营造以及叙事空间的整体性表达。场景空间的营造离不开对场地的理解,设计师则需运用自身的专业素养,有目的地组织空间节点的营造,使得单个节点发挥出最大的叙事效果,以此来营造符合人们精神需求的纪念性空间。由于主观感受会对人们的观景活动产生影响,视觉感知理论下的城市纪念性空间设计需要依托视觉感知的内涵,合理利用影响视觉感知的要素,达到观者的主观感受与空间环境的相互协调。设计者通过对视觉感知的有机塑造,使人们建立起对场地环境的认同感,进而产生心理上的积极共鸣。由于城市纪念性公园特有的多维景观层次,使其景观具有强烈的空间属性。因此,城市纪念性公园设计成功与否,不仅与它的精神价值和审美价值有关,还与观者的视觉感知紧密相关。在面对类似于南昌方志敏烈士纪念园的多维度空间场景时,随着视点、视线的变化,观者会产生各不相同的景观意向和记忆[1]27。与此同时,在这些空间环境中形成的视觉感知引导着观者的游览体验。

二、基于视觉感知的城市纪念性公园空间叙事表达方法

纪念性公园作为一种依托自然环境的空间类型,其空间本身就可以让观者感受到独一无二的视觉体验,大致按纪念对象、按基地环境的不同和按形成的过程可以分为三大类[4]。不管是人工环境还是自然环境都是视觉体验不可或缺的要素。在进行纪念园的视觉感知设计时,应当着眼于整个纪念园的大空间,注重对原始地形的利用,保证人工环境与自然环境和谐统一。

(一)动态视觉引导——选择合适的叙事类型

在公园环境中地形的变化使人们的视点和视角发生较多的变动,这一变化形成了动态的视觉感知过程。纪念性公园空间叙事设计引导观者沿着特定的路线行进,随着景观节点与节点之间的不断变化,让观者感受到设计中的动态演变。而视觉感知过程会将不同的节点进行整合,能让观者对环境空间形成更整体的认识。空间叙事设计需要借助动态的视觉感知将不同的景观节点串联起来,引导观者全面地感受地形高低起伏的环境,去感受独特的视角,创造出更具有趣味性的游览体验[1]28。在公园的编排方面,选择合适的空间组合方式首先要考虑该空间适合运用哪种叙事类型。线性叙事是叙事中最常见的一种类型,以需叙述的事件的发展历程为叙事的线索,通过空间变化去突出叙事的发展过程,强调随着空间的改变给观众带来的体验[2]116。简单的线性叙事增强了观者的代入感,利用空间的游览长度换取时间的尺度,运用观者的游览时间带入更广泛的历史尺度,这样有助于帮助和引导观者进入场所营造的氛围之中。无论运用哪种类型,都应结合公园类型与设计的需要,选择一个最能表达设计目的以及能够最大程度增强空间的可读性的方式,以游览长度去换取时间的尺度。

(二)视域范围控制——营建共鸣的叙事情景

在空间叙事设计过程中设计场景时,对视野范围进行合理的控制,可以增强节点和节点之间的呼应关系,这有效地提高了观者对于纪念性空间的感知效率。视野范围的控制首先对叙事主体进行确定,且需要明确各节点之间的动线关系,根据叙事主体进行整个空间的场景规划。景观元素是最基本的叙述单位,它们在场景空间中起着主导作用[5]53。空间叙事的方法可以总结为一种叙事的行为逻辑,叙事空间的状态为观者提供了特定的语境,观者的直接参与完成了整个叙事空间的体验过程。借助于叙述元素和故事场景的重塑,实现了精神文化和空间状况的双向传递,从而形成了空间记忆,构建了空间认同感,并提升了空间的可阅读性[6]364。情景叙事化主要是针对观者对于设计空间进行情感共鸣设计的。在叙事设计这一过程中,地形、植物、水、雕像元素等都有利于在设计上营造出有意义的情景空间甚至利于让观者产生情感共鸣。纪念性公园的叙事设计受到地貌的波动和起伏的深远影响,这种波动同样在设计方法上产生了重要效果。通常,高耸地势和高处台阶的相互呼应,能够创造出一种充满活力的氛围。此外,当人们抬头看向超越视线的风景时,会自然地产生一种敬畏和尊重的情绪[7]。当然,向下凹入的地形也能令人形成一种凝聚感的向心,更易带给观者一种平静的沉思,使人自然而然产生出一种尊敬和崇拜之感。植物元素在纪念园中地位举足轻重,能够点缀周围环境,形成意境;水元素象征着生生不息,浅水的设计更是被运用到各种纪念场景中[8];雕像本身就能讲述故事,是纪念园不可或缺的重要元素之一。

(三)环境主观感知——打造可读的叙事空间

观者的景观视觉行为与情感激发之间存在着内在的紧密关联[9]。视觉感知是将客观事物与主观经验匹配的过程,因此具有影响人们主观感受的特征。设计者通过对视觉感知的有机塑造,使人建立起对场地环境的认同感,进而产生心理上的积极共鸣[1]27。

观者对空间的可读性和体验性的理解是一个需要花费时间的过程。随着空间情景的不断变化,叙述的情节也在不断地推进,这涉及叙事的类型和对观者心理的把握。我们把历史事件转化为场所语言,以观者的参观路径为基础,采用线性叙事去结合时间与空间线索以期增强场所的可读性以及观众的体验性[6]364。叙事空间的构成大致包括三个方面:一是文化表达符号的体现。即选取适用于该纪念园主题的文化符号、文化象征,以体现其主题内容,并且营造一个叙事主旨;二是叙事设计手法中媒介的选择。即通过叙事空间不同的展示方式,叙述纪念园中烈士的英雄事迹,以期去建立叙事的文本。三是空间线索的营建,即通过叙事的线索串联各个空间让观者沉浸于情景环境,最终让观者通过游览了解革命英雄故事的内在精神。然而,仅仅完成情景空间的营造和叙事类型的编排并不足以完成现代意义上的叙事要求。为了充分引导观者阅读,充分调动观者的情绪[5]55,情节的驱动是不可缺少的。简单来说,情节的驱动就是借鉴烘托手法完成对情节的驱动,使其所要表达的故事鲜明突出,这种烘托主要在对于水景和植物的营造。

三、实证研究:以方志敏烈士陵园为例

方志敏烈士纪念园位于南昌西北面梅岭山麓。园内安葬着伟大的无产阶级革命家、军事家、杰出的农民运动领袖、赣东北和浙闽赣革命根据地的创建人——方志敏烈士。经过历年的建设,方志敏烈士纪念园已打造成教育主题鲜明、配套设施齐全、风景幽雅秀丽、环境庄严肃穆的免费开放场所,并初步形成了“一场一墓一室一线一堂”即“纪念广场、烈士墓、事迹陈列室、环山体验线、祭先烈道德讲堂”为主线的爱国主义教育、党性教育、廉政教育的示范基地格局。方志敏烈士纪念园总占地六万平方米,大致可分为室内和室外两大部分。室内以方志敏烈士生平展厅以及上饶市弋阳县革命烈士生平展厅为主,室外以雕塑类以及景观叙事元素为主,整个纪念场所以弘扬方志敏同志的革命精神和朴素的清贫精神为出发点,着重体现其纪念性。结合场地条件和情景空间,本文从视域设计、区域把控、感知共鸣三个方面来阐述纪念园的空间叙事表达。

(一)叙事类型表达:动态视域设计

整个纪念园地形起伏大,自然形成了鸟瞰的视角。以大门为基准(如图3),把场地划分为近景、中景、远景,对其进行更详细的视域设计,提高了观者在叙事空间的感知丰富度,确保资源利用最大化、最优化,使人工营造与自然环境达到和谐共处。从一条弯曲小路走进去,路的终点是纪念园正大门。从门口眺望,能清晰地看见位于正大门广场中间高大伟岸的方志敏烈士雕塑(如图4)。同时,雕塑后边11层157级台阶之上的墓道及墓碑(如图5),都被放置在室外景观环境中的显著位置。这些带有鲜明革命烈士精神的意象特征,构成了南昌方志敏烈士纪念园空间叙事的发端和序曲。

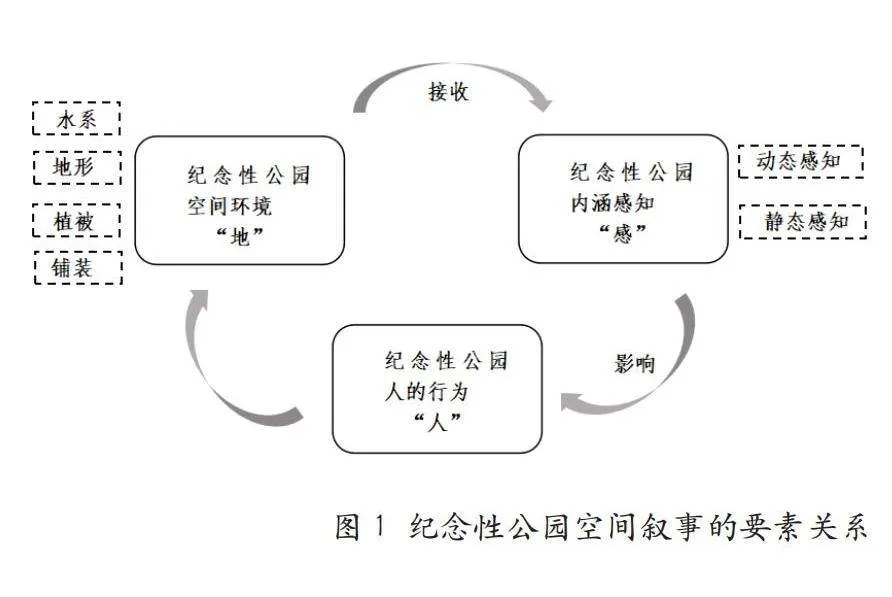

进入事迹陈列厅(如图6),一层为方志敏烈士生平英雄事例的展示空间。从全身像到半身像再到古老照片,其中不仅有方志敏烈士的革命事迹,同时还集中展示了其日常生活的细节与当时的社会背景。该纪念园的空间叙事性展示与陈列内容紧紧围绕纪念缅怀主题展开,以室外景观、陈列设计、展示叙事等多种形式为主,尽可能全面性、系统性地向观者陈说方志敏烈士生前的革命故事[10]。按照线性叙事的时间线索,一层陈列厅展陈内容为方志敏烈士被捕前为我党做出的杰出贡献,通过情景当中的雕塑来还原在当时背景下由方志敏带领军队的会师场景,这种以模拟还原的叙事方法能更加生动地向观众呈现出当时的情形。从二层开始,按照时间线的线性叙事,呈现的是方志敏烈士被国民党反动派被捕后发生的故事,展陈了他在狱中双手双脚被铐住脚镣的场景。这种在结尾设置囚禁狱中的设计方式,能让观者切实感受到故事结局意义升华后的意犹未尽之感,不仅能引发观者对历史的思考,更能令人感受到如今和平岁月的来之不易。比如在狱中,在敌人软硬兼施使用各种手段进行威逼利诱之时,他始终没有动摇革命意志,并且写下了《清贫》《可爱的中国》等10多万字的文稿,这使观者感受到共产党人高尚的家国情怀。运用场景还原、遗留文稿展现,将事件、精神转化为场所语言。借用空间叙事当中对于情景编排的技巧,在人物型纪念空间中丰富观众的体验感受,从而让原有的故事空间结构更加合理化[6]365。

在室外景观环境中,纪念园广场中央所矗立的巨大精神雕像能向观众传达和平的精神,于开门见山之处展开故事的想象。纪念园的雕像设计密切围绕空间主题,以铜像事迹雕刻和领导题字两种形式来体现方志敏同志爱国清廉的高尚品质。不仅是中心广场的这组大雕像,还有在纪念园内其他区域分散着的大大小小几组雕像,都系纪念园的灵魂所在。这既是纪念园纪念主题的升华,也更加细致地展示了英雄方志敏的平生[3]36。通过雕像来遮挡住台阶之上的墓碑入口,利用障景法制造悬念,增加空间神秘感,以两旁高大乔木形成的树阵作为墓碑入口的景观语言[6]370,同时以台阶为指引的设计语言使观者进入一个新的精神空间。纪念园当中的植物不仅作为背景而存在,更是缅怀先烈的情绪载体,承载着对先烈的追思情绪。台阶之上是方志敏烈士的墓碑,一级级的台阶象征了革命道路的艰苦坎坷。11层157级台阶寓意方志敏从1924年入党之后,为共产党事业奋斗的11个春秋,1931年任赣东北特区苏维埃主席至1935年牺牲时的1570个日日夜夜。这些台阶不仅代表了方志敏的个人经历,更象征了他所代表的新中国的崛起和奋斗。以此设计语言形成一个在形态上的空间演变,意义得以升华。在纪念园中,所种的植物常常具有一定的寓意,以景观所持有的特征烘托出某种情感。如台阶两侧为大面积的乔木种植区,其中的松柏、圆柏等植物象征着革命先烈坚韧刚毅的精神品质,从而表达所蕴含的特殊情感。

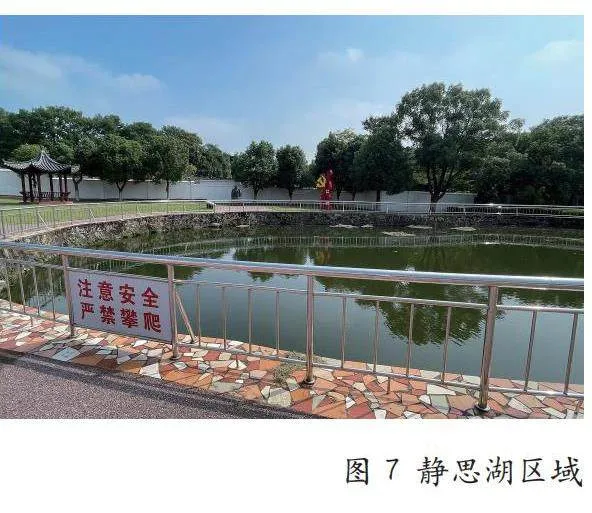

纪念园广场右侧为静思湖区域(如图7)。利用场所水景、场所砖等元素丰富空间层次,扩大了密林、花圃、草坡的绿化面积,提高生态园的生态绿化程度。通过增加水系、树阵广场区域来营造纪念园里休闲安静的景象与维持场所的可持续性[3]37。在静思湖区域的组合场景当中,通过雕塑、植物配置再现出事迹场景,如被誉为“铁血征程”的方志敏雕像率兵出征的形象,通过造景体现出英勇军人形象。这些组合场景,既承担了纪念园的叙事要求,又满足了观者的情感寄托。

(二)叙事空间表达:视野区域把控

视觉感知作为最活跃的感知行为,叙事空间的植被、材质、空间变化都会对其直接产生影响。设计需综合运用各种不同的视觉要素,使不同要素之间相互配合、相互贯通。通过对各个节点空间的精细设计,加强与周围环境的协调。纪念园围绕纪念性主题,设置了叙事剧本。以纪念园大门的纪念广场为开端,包括了方志敏烈士的雕像、信访石、静思湖等节点,逐渐深入到大门右侧的烈士事迹陈列室与在纪念广场后端用157级台阶从山脚一直通到山腰的墓道。每一个节点即为一个叙事场景,根据叙事要求组织场景单元,进行场景搭建[11]。从空间叙事的角度去讨论纪念园空间的营造,无论是有形的遗留物,还是无形的非物质文化故事,都能归为物体、空间、故事三个要素的集结体。

整个纪念园地势起伏较大,使得整个场所与外部道路有所隔绝,看起来倒像是力求为整个纪念园营造寂静和谐的休闲纪念空间。从场景编排的角度来看,整个纪念园以方志敏烈士的墓碑为制高点,不失为一个明智之举。这使整个纪念园的景观纳于观者视野之内,因此该纪念园在纪念氛围方面是轻松平和的,这与传统纪念馆的纪念景观很大的不同之处。

在场景搭建中,空间流线设计的目的在于引导空间体验者按照既定的路线进行参观。参考视觉感知的角度,放大流线上的场景节点并突出其特点从而进行优化,使得局部的场景节点展现出最优的效果,进而能给观众带来不同的体验。因此今后的景观规划设计中,强化优质的视觉感知要素,丰富景观空间层次,也为景观视觉角度提供新的视角[12]。

红色文化在国内的纪念园中是经常涉及和运用的概念。比如长沙的橘子洲公园主要运用了雕塑元素来进行纪念性的表述。以毛主席为叙事载体体现红色精神,以公园的场景设计为观赏者带来场所感,从而更好地抒发爱国之情。方志敏烈士纪念园中的表达可参考橘子洲公园对红色文化的发掘,从而给观者营造丰富的场所精神。

(三)叙事环境表达:感知产生共鸣

视觉感知是将客观事物与主观经验匹配的过程,通过对视觉感知的有机塑造,创建出人对场地环境的认同感,进而产生心理上的积极共鸣。为了吸引更广泛的群体对革命精神主题的关注,纪念园还尽可能地采用全面、多元的空间叙事性展览媒介和方式。除了采用展柜、展板、展台、罗列设施等传统纪念园空间设计叙事手法外,方志敏烈士纪念园还以墓碑遗迹为基础,引导游客以祭奠式的方式进行游览。观者在参观完陈列馆的主题展区之后通过小部分广场通道,进入到墓道口或是静思湖。观者走入到静思湖区域,可以看到方志敏烈士英雄事迹的微型展示场景。通过这种方式,观者能更加沉浸于场景空间之中,与叙述者共同参与历史的叙述。

此外,纪念园还在墓碑前设置了祭奠中心。在这个专门用于纪念的区域之中,观者可以进行个人自发性的纪念活动,来纪念曾经对共产党有着重大贡献的方志敏同志。通过充分安排来体验连续性游览路线、室内陈设设计以及人与空间的互动,来营造纪念园的空间叙事场景,使得观者在游览过程中充分体验革命历史故事的真实感,以期达到红色革命纪念园良好的社会教育与交流作用。观者通过身体实践和祭奠仪式活动,获得了多元化的体验感与心理上的共鸣。由此,空间就成了一种叙事方式,使得传统的革命故事在新的现实环境中得到新的理解、新的体现,红色革命故事的精神内涵也将得以延续和发展。

四、结语

从叙事性出发进行设计,充分考虑观者的感官体验,对纪念性公园设计有着深远的影响。空间叙事大大加强了纪念性空间的可读性和体验性,以满足观者心理需求为落脚点,增强了叙述者、媒介、观众三者之间的情感距离,增强了观者的故事沉浸感,也因此增加了观者的空间认同。空间叙事理论对叙述承载着深厚红色文化的南昌而言具有积极的作用,这种作用可以揭示南昌红色革命精神文化的累累硕果,并透过时间和文化的变迁,传达一种文化情感和革命精神。本文通过对视觉感知特征的总结,结合南昌方志敏烈士纪念园空间设计的实践,探索了现代城市纪念性公园的设计方法。基于视觉感知理论,对视点、视线等进行合理的引导,将纪念空间与人的感知紧密结合起来,营造出具有缅怀属性的独特叙事空间。叙事空间不再仅仅关注静止的画面,更注重空间的整体性,积极调动和迎合观者的主观能动性,使得纪念空间的设计思考更加全面,从而达到事半功倍的效果。

参考文献:

[1]姚青石,崔鸣轩.基于视觉感知的山地酒店景观空间设计[J].工业建筑,2023(8):25-30.

[2]芮亮,李柯熠,徐英.基于景观叙事理论的地方文化公园设计探究——以镇江汉语言文化公园为例[J].美术教育研究,2023(16):115-118.

[3]梅文燕.浅谈现代城市纪念性公园的设计策略——以上饶市方志敏公园为例[J].城乡建设,2020(23):34-37.

[4]成雷,曲明.纪念性场地主题雕塑创意表达方式研究[J].现代园艺,2016(21):113-114.

[5]冯静,任泓蒨.基于景观叙事的公园主题性表达策略研究[J].园林,2020(3):52-56.

[6]乔治,王丹,刘雅炜,等.空间叙事视角下西安事变纪念馆创意系列化设计[J].包装工程,2022(14):362-374.

[7]杜文超.空间设计中的叙事性理论研究[J].家具与室内装饰,2021(1):20-23.

[8]杨荣清,谢玉航.基于视觉感受的汤山矿坑公园景观序列研究[J].西南林业大学学报(社会科学),2021(3):70-74.

[9]秦兆祥,谭慕华,张薇,等.历史文化特色街区游客景观视觉感知及其情感体验——以呼和浩特市大召历史文化街区为例[J].干旱区资源与环境,2024(7):201-208.

[10]张清海,张雨馨.基于视觉感受的纪念性景观空间序列研究:以南京雨花台烈士陵园为例[J].中国园林,2019(8):55-60.

[11]阿恩海姆.视觉思维:审美直觉心理学[M].滕守尧,译.成都:四川人民出版社,1998.

[12]刘滨谊,范榕.景观空间视觉吸引要素及其机制研究[J].中国园林,2013(5):5-10.

作者简介:

陈晓刚,江西师范大学城市建设学院副教授,重庆大学建筑城规学院博士研究生。研究方向:历史遗产保护与景观设计。

刘可可,江西师范大学美术学院硕士研究生。研究方向:历史遗产保护与景观叙事研究。

实习编辑:黎星月