安丙家族墓葬石刻中乐舞文化研究

摘 要:安丙家族墓中的石刻乐舞图实物资料保存完好,它不仅可以直观反映乐舞发展到宋代时的阶段特征,更能反映乐舞文化在墓葬文化中扮演的角色,及乐舞文化背后所蕴含的精神内核与墓葬文化中的文化内涵之间的深刻联系。宋代重文抑武的政治倾向,商品经济、理学精神和道教文化盛行的时代背景形成了独具特色的乐舞文化,使宋代乐舞审美和艺术特征从唐代乐舞的雍容华贵、热情奔放转为清瘦优雅的内在理性。当乐舞图像进入到墓葬文化中时,其图像中蕴含的乐舞文化中的“礼”“乐”“祥”与墓葬文化相结合,使得墓葬文化的呈现更加多元。

关键词:安丙家族墓;乐舞图;乐舞文化

安丙,字子文,号皛然山叟,南宋广安军甘溪场(今属四川省华蓥市永兴镇)人,是南宋时期的著名大臣,长期在四川为官,曾任四川宣抚使、制置大使、同知枢密院事等官职[1]。他的一生都处在内忧外患、战乱纷飞的时期,曾经历“平叛吴曦”“抗金保蜀”,可谓功绩累累,卒后赠少师。其家族墓是目前国内保存最完整、墓主人身份等级最高、墓内雕刻精美的一座南宋石室墓,墓室中的石刻乐舞图像保存完整、人物形象灵动、所刻乐器种类丰富。从墓葬石刻中乐舞图图像特征、墓葬形制及规模的分析来看,该墓是南宋时期最具代表性的墓葬,其中的乐舞图也极具代表性。本文拟结合两宋时期社会文化背景,分析其乐舞图图像特征,更深入地探索南宋乐舞文化。

一、安丙家族墓葬石刻中乐舞图概况及艺术特征

(一)安丙家族墓乐舞图概况

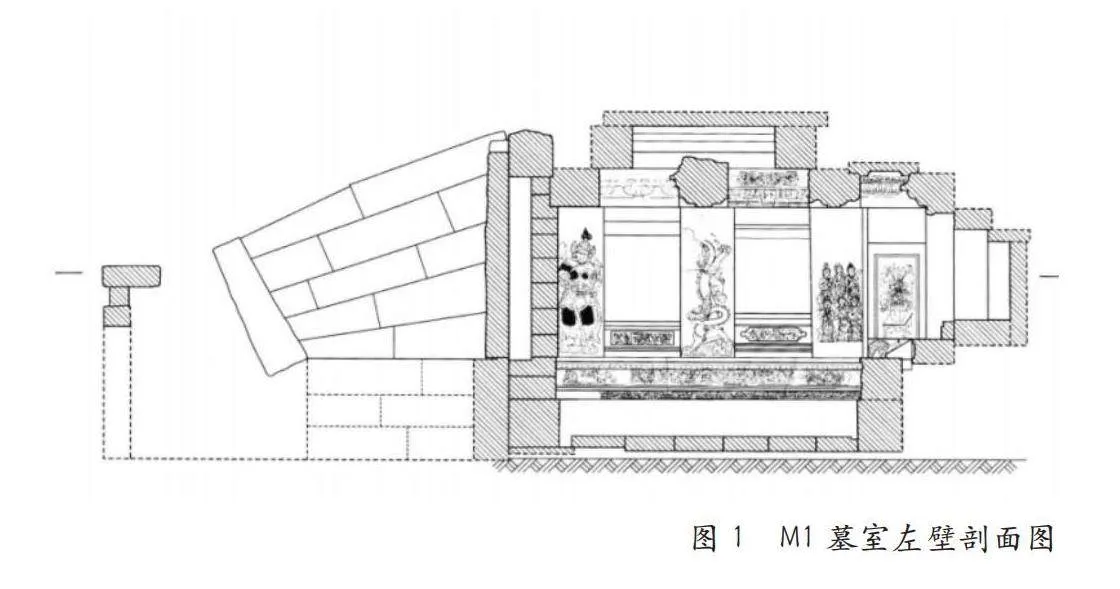

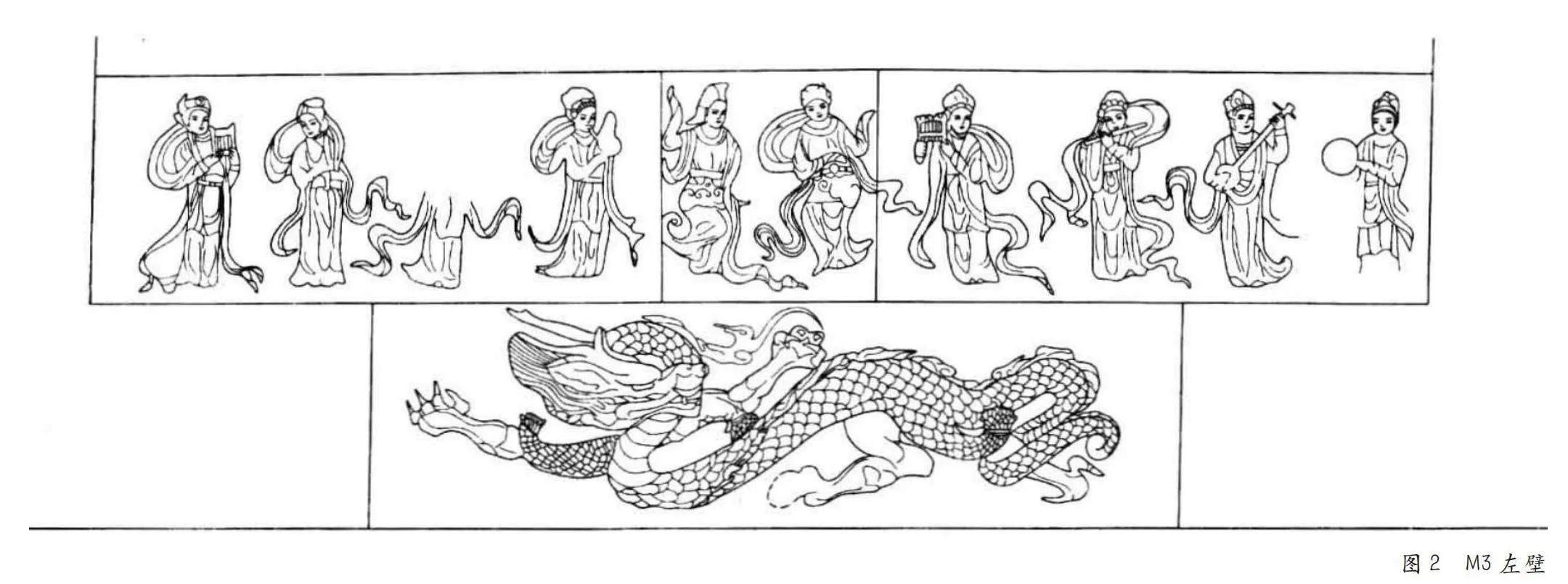

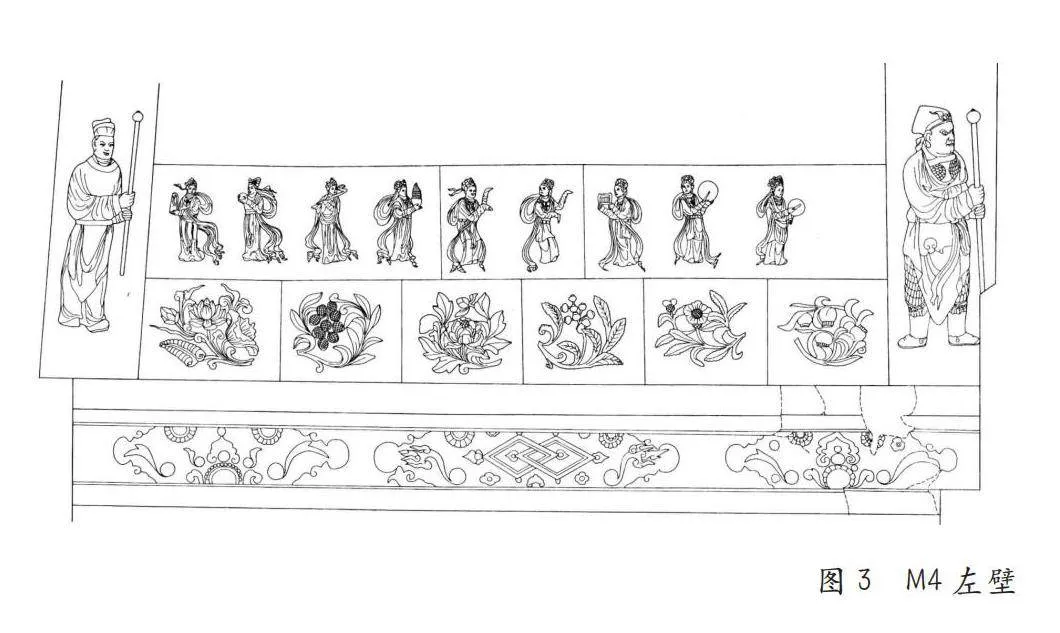

安丙家族墓是一座规模宏大的南宋古墓群,其墓室由墓道、甬道、墓门、前后室构成,墓室整体呈长方形,室内各壁都绘有精美的石刻图像,题材多样,内容丰富。墓地共发掘了五座墓葬,均为长方形石室墓,墓室左右壁装饰呈对称性。其中有三座墓中有石刻乐舞图,且墓主人均为女子,分别出现在M1安丙之妻福国夫人李氏墓墓室后龛及后室左右壁、M3安丙长子安癸仲生母墓墓室左右壁、M4安丙之妻郑氏墓墓室左右壁中。其中M1、M2墓葬形制规格最高,墓内装饰丰富。如图1,各墓室壁面的石刻装饰图像来看,M1墓室中的乐舞图出现在中后室过道两侧壁,呈六人一组合,前后各三人排列而站,与武士像、四神、供祀花瓶花卉图相伴而出,后龛则以启门图为中心,龛左右两侧伴乐舞图、仙鹤衔攀枝童子飞升图。M3、M4墓葬规格相对较低,室内装饰较简单,M3左右壁上部为十人单独并排而立的乐舞图,下部为青龙白虎,后龛内为供祀花瓶花卉图,龛左右侧各立一仆侍。M4乐舞图与M3中乐舞图出现的位置以及排列方式基本相同,但下部用花卉水果图替换了青龙白虎,且墓道口过道伴武士像,后龛周围用花卉图案装饰,并以莲花宝珠顶香炉为中心,两侧配以仆侍,顶部有两飞天状女子手捧莲花座荷叶顶碑。

从墓室内石刻内容来看,题材大致相似,分布也有规律可寻,但墓葬规格不同,又有所区别。与之相配的题材内容大致分为两类:1.武士类,这类图像基本绘于墓门口过道处,除M3中没有之外,其余四座墓室内皆有。2.乐舞图、供祀花卉、四神等图像基本出现在墓葬后室两侧或后室内龛中。墓室内中武士、四神、仙鹤、仙云整体上来看营造一座供先人安宁长久的居所,而将墓葬空间视为灵魂永久生存的家的观念,古往今来皆有之。乐舞图则作为墓主人生前享乐生活的真实写照,来建构墓葬空间。同时在M2墓葬中,墓主人为南宋大将安丙,其后室左右壁各绘制了前后各三人排列而站的官吏形象,与其正妻墓室中的乐舞图相对应。男墓主中绘制的官吏像似乎暗示着其身份等级以及生前的生活,与其下属讨论公务、汇报工作的场景。从图像的空间配置及构成来看,其墓葬功能是为墓主人营造一个可供灵魂安宁享乐长居的地下之“家”。

(二)安丙家族墓中乐舞的艺术特征

可以说,宋代的乐舞文化进入了我国乐舞文化发展的新阶段,在宋代重文抑武的政治倾向、大兴儒学的时代背景下,激发了农耕文明下汉民族基因中的含蓄、内向、细腻、注重理念的人文气质。这也促使社会文化精英阶层逐渐形成了清雅、柔媚气质的士人文化,这种精神气质辐射到了宋代文化艺术的方方面面,反映到乐舞中直接影响了其审美取向和艺术特征。

1.乐舞艺术的程式化。在中国的传统文化中一直都有“程式化”的特点,不论是半唱半念的戏曲舞蹈,还是一亭一院的园林建筑。上至朝廷的章法、制度,下至民间的风俗、礼节等,无不深受中国传统文化中程式化的影响,这种程式化形式的发展是中国自古以来对“礼”的尊崇[2]。乐舞也不例外,作为中国传统文化的重要组成部分,也具有程式化的印记。乐舞中的程式化特点表现在表演形式、服饰道具、演员配置等方面形成了严格规范的固定格式,这也是乐舞发展到一定高度的外在表现形式。首先,从安丙家族墓中乐舞图舞伎乐伎的人数分配上看,每幅乐舞图中人物均为站立演奏,且都有两名舞伎,并有吹、鼓、弹、拍等乐伎相配合。而乐器配置都相差不大,以吹奏乐器为主,击打乐器为辅。泸县宋墓中石刻伎乐也为站立表演、乐器配置基本相同。其次,安丙家族墓中乐舞图人物的服饰统一以及舞姿飘起的动态、舞伎长袖上下摆动的动作都极为相似。乐舞都具有转瞬即逝的动态,匠人往往会选择某一高光时刻定格下来,在M3、M4中,两舞伎同时伴随着乐曲抬腿跳跃、上下甩袖,透露出一种平和、从容优美、循环往复的理性之光,显得井然有序,这正是图式发展到高度程式化的表现[3](如图2、图3)。

2.安丙家族墓中乐舞具有温婉柔美的特点。汉唐以来,其舞蹈整体呈现一种开朗、雍容华贵、气势恢宏之感;宋以后,受封建理学的影响,在以儒为尊的同时,汲取了佛道思想中的清欲、静心,以至审美风格更倾向于温婉柔弱。

从乐舞服饰来看,宋代女性的服饰基本为上襦下裙,戴披帛。古代的舞衣讲究轻盈,以此展现女性柔弱优雅的线条之美。安丙家族墓M1墓室中的乐舞图中石刻人物约真人大小,可见其诸多刻画线条的细节,但服饰整体简单朴素又轻盈,而未见唐代服饰的雍容华贵之感。其中前排左右侧舞伎舞袖延长只见手掌轮廓,舞乐伎下裙裙摆至脚尖,前披灵动的帛带造型不仅增强了长裙的垂感,更使得舞伎在舞蹈中的身体舞姿动作的柔美的线条感更加明显。这一效果在M3、M4中的乐舞人物中表现尤为突出,虽然这两座墓室中的乐舞图像不及M1墓中的宏大,但由于整体一字排开的排列方式,使人物动态幅度更大,对正在演奏中的人物服饰刻画得更为飘逸,所披帛带在舞动的姿态中更显温婉清秀。从舞乐伎佩戴的饰品来看,其墓葬中的乐舞人物大多腰间垂玉环,而“玉”温文尔雅,代表了宋人追求的高尚雅致、朴素尚雅之风。

3.安丙家族墓中乐舞灵动飘渺,具有鲜明而独特的视觉效果。从图像表现来看,其舞蹈节奏感强,动作灵敏,给人隽逸轻盈之感。宋词对此描述也不少,起彦端《鹧鸪天·杨兰》中的“翻彩袖,舞霓裳。点风飞絮恣轻狂。”欧阳修《渔家傲》中的“从头歌韵响铮徒,入破舞腰红乱旋。”此类对乐舞动作的描写都凸显了这一特征。M1墓中的乐舞伎虽站立未动,但乐舞伎身着的披帛自然下垂,仍显飘逸自然,在M3、M4中的乐舞人物中表现得尤为突出,虽然这两座墓室中的乐舞图像不及M1墓中的宏大,但由于整体一字排开的排列方式,使人物动态幅度更大,对正在演奏中的人物服饰刻画极具线条美,两名舞伎在乐声中抬腿甩袖起舞,所披帛带在舞动的姿态中随风飘动显得清秀飘逸,如仙女下凡,颇有柔中带刚、虚幻缥缈的美感。

二、从安丙家族墓葬石刻乐舞图看南宋墓葬中的 乐舞文化

“乐舞”就是指音乐和舞蹈在共同的时间和空间维度中的立体呈现,在听觉和视觉的界面上构建中国传统文化之美[4]。乐舞精神作为乐舞文化的精神内核,是一种概括性的精神价值取向,难以对其进行准确定义。“乐舞精神”的早期形态是“乐舞意识”,而乐舞意识萌发于巫性思维,在原始社会时期,人们就创造出了乐舞,出土于青海大通县上孙家寨,距今5000余年的舞蹈纹彩陶盆内侧就绘有三组手挽手的舞者,围盆起舞的形象直接印证了乐舞早期的形态。此时的乐舞,无论是作为先民单纯用于抒发情感的工具,或是作为巫术仪式的活动,但都有个不争的事实——这些乐器、乐舞图像大多出土于墓葬之中,这无疑加重了其巫性。墓葬文化本质上是一种吉祥文化[5],核心是避凶趋吉,当乐舞进入墓葬,并成为其墓葬装饰的一部分时,乐舞文化中的内涵精神就会映射到墓葬文化中去,同时成为墓葬文化的组成部分。

(一)乐舞文化之“礼”

乐舞文化最早在原始社会中就与“巫”文化有着千丝万缕的联系,在社会发展过程中包含宗教因素。“国之大事,在祀与戎”,先秦以来,乐舞在祭祀活动中一直扮演着不可或缺的角色,出土战国时期的曾侯乙编钟就是大型的礼乐重器,乐舞在古代的功能不仅仅在于移情娱乐,其中一个重要功能就是“礼”。以往我们对墓葬中出现的乐舞图像,多是从宴乐的角度加以认识,甚至仅仅把它们当作墓主人生前享乐生活的写照,但由于舞乐文化实际有着深刻的宗教背景,我们也就不能不考虑墓葬壁画乐舞图与宗教礼仪的可能的联系[6]。唐宋时期,乐舞都集中围绕庆典、娱乐、祭祀等活动,在丧礼设乐的现象亦普遍存在,将乐舞搬进墓葬,目的是将祭祀或供祖先享乐的仪式在这一空间永恒地固定下来。

四川地区装饰石室墓的后龛在墓葬中作为一种供祀性质的空间而存在。这一空间可能是“寿堂”的祭祀场所,也可能表现为地下享堂,或两者兼而有之[7]。安丙家族墓葬中M1墓室从空间配置来看,后龛为启门图,该图式在四川地区常被看作是墓主人在场的一种表现形式,而后龛的仿木形构造也营造出了供祀空间的氛围。这一氛围在M2男主人墓中更为明显,其墓室后龛在同样的仿木形构造里直接刻画出了墓主人座像,并且在墓室后室左右壁分别刻画了6个官吏汇报工作的情节,这不得不使我们联想到作为高官的安丙现实生活中的场景。以四神、武士守护墓室以保安宁,这一空间同时作为供祀空间和灵魂安居之地而存在。同样在M2墓室后室左右壁以乐舞图来表现,从形式和内容上都与男墓主人墓室后室左右壁相对应,这一点正可以解释乐舞图在这里作为墓主人娱乐性现实生活场景的表现,人物身着长裙、披帛带,头饰如意,神情怡然自得,为严肃的墓葬气氛中增添了些许欢快,同时又承载了作为祭祀的礼仪性功能。

(二)乐舞文化之“乐”

两宋时期由于商品经济的发展,促使这一时期世俗文化的全面兴起,市民群体成为文化消费的主体,以求在枯燥的生活中获得一丝欢愉。这推动了各个艺术领域的发展,歌舞艺术在此时得到了全面的发展,此时,乐舞的娱乐性被大大推进。乐舞的功能在早期与“巫”文化相联系,作为祭祀活动中的重要一环,但随着社会文明程度的提高,艺术中天真蒙昧的色彩渐渐褪去,安居乐业更是一种常态。宋代经济发展,各门类艺术在此时蓬勃发展,社会欣欣向荣,乐舞的功能在社会功能上更倾向于“乐”,宋辽金时期民间“勾栏”“瓦舍”的兴起,更推动了这一时期民间乐舞的娱乐性。

安丙墓葬中乐舞图从规模以及刻画表现手法水平都极高,其人物服饰、头饰、配饰、动态与晋祠圣母殿的宋代侍女像中的表现相似,服饰也尽显优雅,这与民间乐舞有所不同,可见安丙家族墓葬中的乐舞代表了宋代宫廷乐舞。晋祠圣母殿的宋代侍女像中有二十七尊宋代原塑侍女像的服饰都与安丙家族墓葬中乐舞图人物服饰穿着相似,都身披帛带,上襦下裙,束腰,玉环或结饰垂于腰间,且动作优雅温婉,神态怡然自得。再从M3、M4墓葬中乐舞呈现的整体氛围来看,其舞蹈优雅又带有欢愉,特别是M3、M4中,乐舞人物虽小,但两舞伎对视互动,乐伎轻盈奏乐,轻松欢愉的气氛环绕这个灵魂住所。

(三)乐舞文化之“祥”

“祥”是中国古代人们从生到死的永恒追求,我国祥瑞思想在商周时期就已初步形成,这一价值观念也总能在乐舞中得以体现。在早期原始社会,巫术活动中的一个重要环节就是乐舞祭祀,以满足来日捕获食物的美好期望,同时也作为顺利捕食的庆祝。宋时,百姓普遍崇尚祥瑞,这一思想更为盛行,这种风气的形成与阴阳五行思想、天人合一思想密切相关,在《宋会要辑稿》里就有专门篇幅记载祥瑞之事。墓葬吉祥也是人们的追求之一,因而墓葬中多以珍禽瑞兽、仙草、四神、镇墓兽等来表现。乐舞发展到唐宋时期已是鼎盛,也经常被绘于墓葬中,如唐代韩休墓壁画乐舞图、宋代泸县墓葬群中乐舞图、广元罗家桥村南宋乐舞图等。乐舞中的尚“祥”,主要体现在舞蹈本身与服饰配饰中,安丙家族墓葬中的乐舞人物的束腰带都配有如意、玉,头饰配以花卉纹、如意纹等,就连M3、M4中的乐舞图下方都用牡丹、莲花、菊花等花卉。玉石文化距今有8000年之久,存续千年不衰,原因在于它是民众追求吉祥的心理映射,是“玉必有工,工必有意,意必吉祥”的深刻诠释,而牡丹自古就是富贵吉祥的象征。除此之外,M1墓中东西壁中有六人头戴宝相花的图案装饰,其纹样是中国传统吉祥纹样的图案之一,以通俗易懂的图案形式构建吉祥团圆富贵之意。宋代乐舞中的吉祥寓意风气也影响了辽金的乐舞文化,并成为墓葬文化的一部分,使墓葬文化的表现形式更加多元化。

三、结语

安丙家族墓是四川地区等级最高的南宋古墓群,其墓葬中的乐舞图像保存完整、艺术价值较高,对研究南宋四川地区内的礼乐制度、墓葬文化等都有着极为重要的学术价值。通过对图像所在墓葬空间位置以及其他图像的配置来探索乐舞图背后深刻的文化内涵,展现了乐舞文化与墓葬文化之间的互动关系。安丙家族墓葬中的乐舞图像不仅展示了南宋四川地区乐舞高度发展的面貌,宋代儒雅的文化气质也通过石刻工匠妙手表现的乐舞图像展现在后人眼中,同时还将乐舞文化中的“礼”“乐”“祥”等文化注入到墓葬文化中,使墓葬装饰的表现形式更加多元,也丰富了南宋四川地区墓葬装饰种类。

参考文献:

[1]唐云梅.安丙及其家族成员考略[J].中国历史文物,2002(6):62-66.

[2]陈阳.宋代民间武术多元化发展的历史成因[D].广州:广州体育学院,2022:58.

[3]四川省文物考古研究院,广安市文物管理所,等.华蓥安丙墓[M].北京:文物出版社,2008:93-105.

[4]李莘,杜乐.中国古代乐舞文化研究[M].北京:中国电影出版社,2015.

[5]王爱文,李胜军.冥土安魂——中国古代墓葬吉祥文化研究[M].郑州:中州古籍出版社,2011:7.

[6]李清泉.宣化辽墓壁画散乐图与备茶图的礼仪功能[J].故宫博物院刊,2005(3):104-126.

[7]吕瑞东,牛英彬.四川宋墓后龛图像意义及其供祀功能的探讨[J].中国美术研究,2022(2):40-48.

作者简介:肖路路,云南艺术学院美术学专业硕士研究生。

田梓娇,云南艺术学院美术学专业硕士研究生。