基于组合赋权的河南省洪涝灾害综合承灾力评价

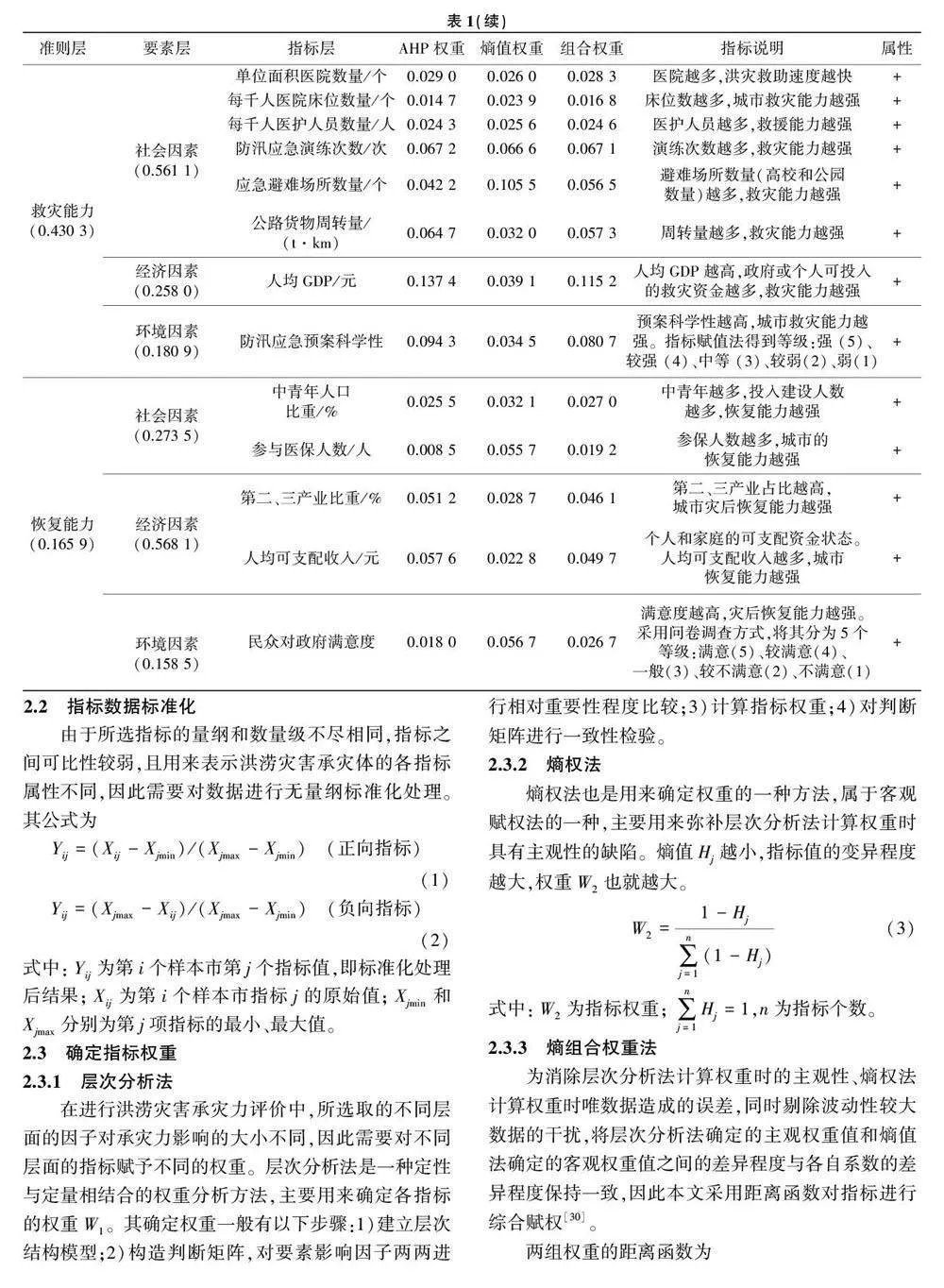

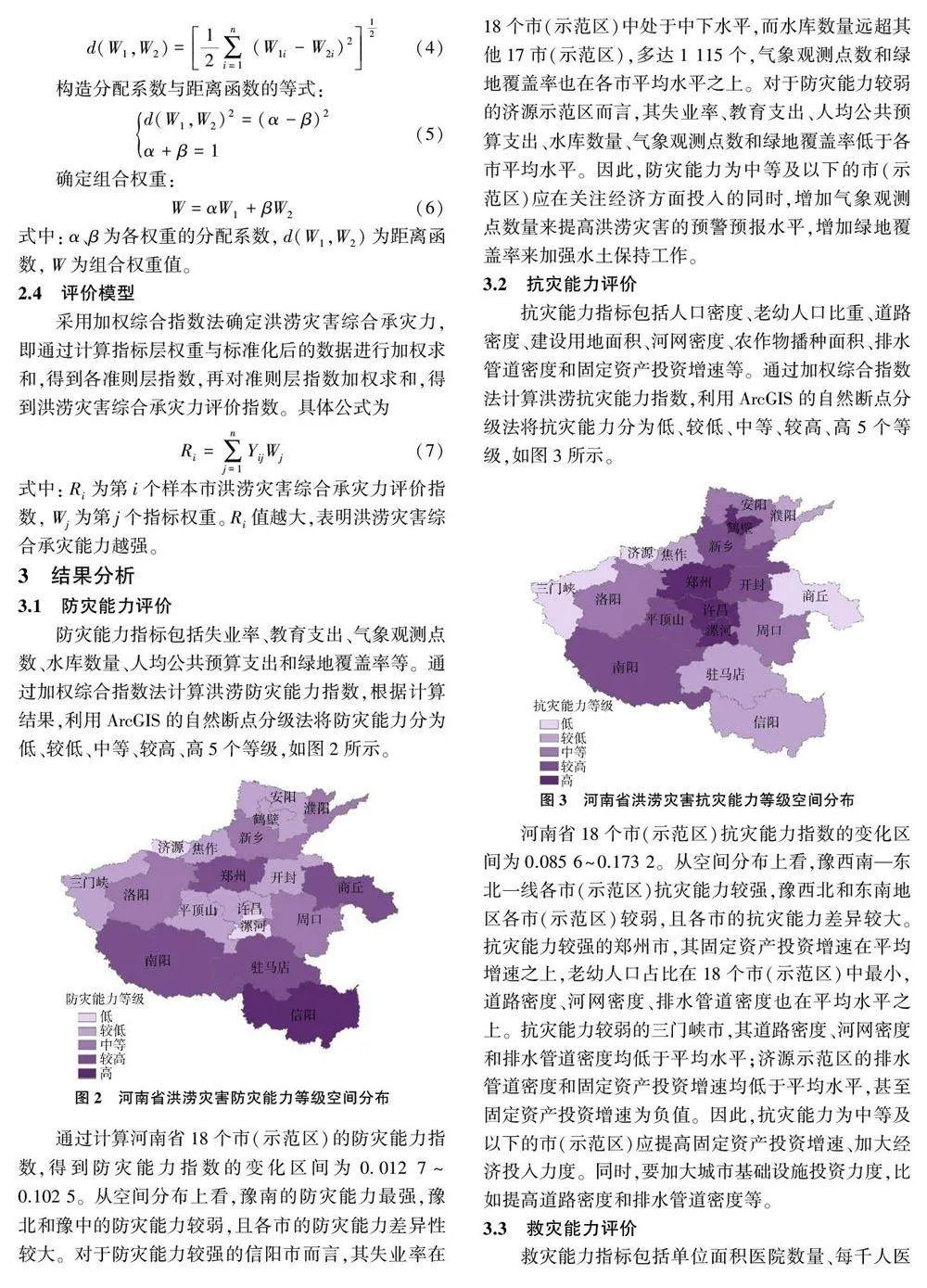

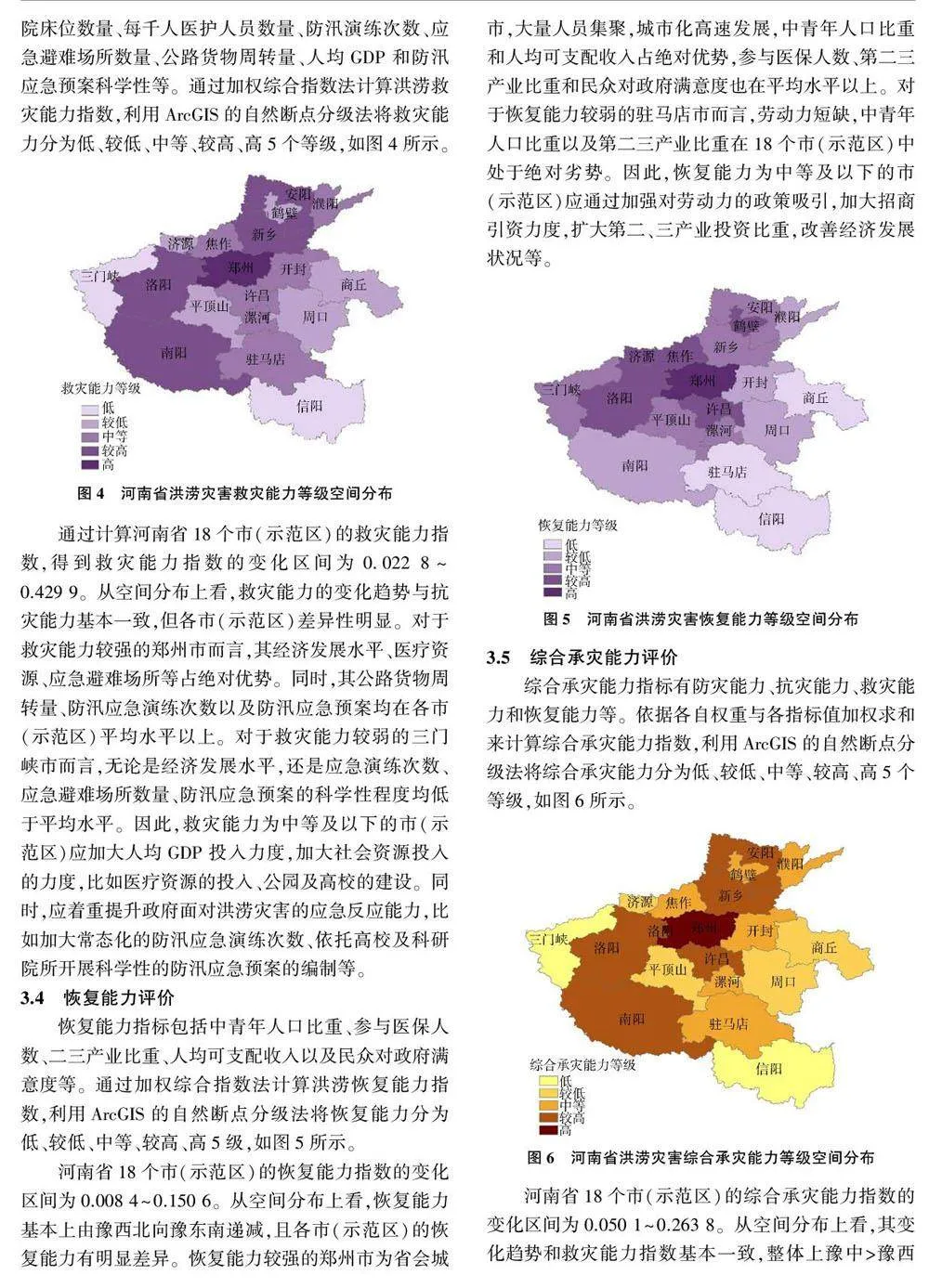

摘 要:为提升洪涝灾害防灾减灾能力,以河南省为例,构建涵盖防灾、抗灾、救灾和恢复能力的洪涝灾害综合承灾力评价指标体系,采用AHP-熵组合赋权法和综合评价法评估河南省洪涝灾害综合承灾力。结果表明:1) 河南省洪涝灾害综合承灾力呈现一定的规律性变化,综合承灾能力、救灾能力分布特征基本一致,整体上豫中>豫西南>豫东北>豫东>豫东南≥豫西北。中等及以上综合承灾力区域占总面积的66.67%,中等以下区域占总面积的33.33%。豫南的防灾能力最强,豫北和豫中的防灾能力较弱;豫西南—东北一线抗灾能力较强,豫西北和东南地区较弱;恢复能力基本上由豫西北向豫东南递减。2)从各市(示范区)承灾力情况看,信阳市防灾能力最强,济源示范区的防灾、抗灾能力最弱;郑州市抗灾、救灾和恢复能力最强,三门峡市的救灾能力最弱,驻马店市的恢复能力最弱。河南省洪涝灾害综合承灾力整体上处于中等偏低水平,需要制定合理的策略来提升洪涝灾害综合承灾力。

关键词:洪涝灾害;综合承灾力;层次分析法;熵权法;河南省

中图分类号:X43 文献标志码:A doi:10.3969/ j.issn.1000-1379.2024.07.009

引用格式:程书波,李冲,刘玉.基于组合赋权的河南省洪涝灾害综合承灾力评价[J].人民黄河,2024,46(7):48-55.

0 引言

洪涝灾害是全球严重的自然灾害之一。随着全球气候变暖和城市化进程的加快,洪灾造成的损失达到全球自然灾害损失的20%[1] 。开展洪涝灾害综合承灾能力评估,不仅能够有效进行洪水风险管理,完善洪灾风险评估理论, 还对降低洪灾损失具有指导作用[2] 。

近年来,国内外对洪涝灾害的研究内容包括演变机理[3] 、风险感知[4] 、损失评估[5] 、仿真模拟[6] 、遥感监测[7] 、应急管理[8] 等。在洪涝灾害研究中,历史灾情数据分析法、地理信息系统和遥感、情景模拟和指标体系法是大多数研究者经常使用的研究方法[9-10] 。如:Bhattarai 等[11] 利用历史地理和社会经济数据,构建洪水灾害的损害发生概率函数和损坏成本函数,评估未来洪水损失风险;Rincón 等[12] 利用概率风险综合评估方法(CAPRA)对气候变化情景下加拿大罗克利夫地区的洪水风险进行分析,来确定需要保护的关键区域,以减轻未来的洪灾损失;Sajjad 等[13] 利用巴基斯坦洪灾易发区在洪水期间的遥感影像数据,分析该区域洪水淹没范围、损失评估和持续时间;Koike[14] 通过采取减少暴露、响应和恢复等综合措施,进行新的防洪规划;王喆等[15] 基于贝叶斯网络,利用知识元模型研究城镇洪涝灾害应急情景推演,并针对武汉市洪涝灾害进行了有效性验证;刘媛媛等[16] 利用AHP-熵权法结合指标体系法评估孟印缅地区的洪水风险,克服了层次分析法在确定权重时的主观性,能够更大范围识别洪水高风险区域;宋英华等[17] 将洪涝过程模拟与承灾体相结合,从时间尺度动态分析洪涝风险,以期为提高城市防灾减灾能力和应急管理水平提供支撑。这些研究成果对完善洪涝灾害风险评估方法、降低洪涝灾害损失、提升洪涝灾害应急管理水平具有重要支撑作用。

河南省四季分明,雨热同期,地势西高东低,加上近年来城市化加快发展,城市热岛效应突出,区域性极端降水增多,暴雨洪涝多发[18] 。有诸多研究者从不同角度对河南省的洪涝灾害风险进行评估,如:Deng等[19] 采用混合PSO-SVR 算法构建了一种新的暴雨洪涝灾害预测模型,分析2010—2020 年河南省暴雨洪涝灾害危险性、敏感性、脆弱性和防御能力,为城市暴雨洪水管理研究提供了新的思路;Li 等[20] 从灾前防范能力、灾中处置能力和灾后恢复能力等方面分析河南省郑州市洪涝灾害综合应急能力,并通过贡献模型来揭示郑州市洪涝应急能力的贡献因素;崔凯凯等[21] 从敏感性和社会应对水平出发,刘德林[22] 从洪灾危险性和易损性出发,李梦杰等[23] 从社会、经济等维度出发,评估黄河河南段、河南省洪灾的社会脆弱性以及灾后恢复力;游温娇等[24] 则从灾害位置模型和应急管理周期理论出发,构建洪灾理论、宏观和微观指标体系,丰富了洪灾脆弱性评估的研究视角;沈子琦等[25] 利用模糊评价模型评估了河南省洪灾的社会易损性水平;贺山峰等[26] 以河南省县域尺度为研究对象,通过构建洪灾风险评估模型,对河南省洪灾风险进行综合区划。焦士兴等[27] 从产业结构和城市经济发展对洪涝灾害承灾体易损性的影响出发,分析了因素变化下安阳市洪灾承灾力的强弱变化。以上研究分别从社会脆弱性、灾后恢复力、社会经济易损性及其影响因素、洪灾损失、风险区划等角度研究河南省洪涝灾害,但从综合承灾力视角对河南省洪涝灾害的研究较少。因此,本文以河南省17 个省辖市和1 个示范区为研究对象,在充分考虑各地人口、经济、社会、环境、空间布局等因素的基础上,从定性和定量相结合层面,建立涵盖防灾能力、抗灾能力、救灾能力和恢复能力的综合承灾能力评价指标体系,利用AHP 和熵组合法确定权重,建立综合评估模型,评估2020 年河南省各省辖市(示范区)洪涝灾害承灾能力,以期完善河南省洪涝灾害风险评估方法。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

河南省地处我国中东部, 位于北纬31° 23′—36°22′、东经110°21′—116°39′之间。河南省有17 个省辖市和1 个示范区(见图1,济源示范区与济源市行政区域重合),地势西高东低,西、南、北三面环山,东邻黄淮海平原,属于湿润半湿润气候区,季节差异明显,年平均气温为15 ℃左右,夏季降水占全年降水的50%左右,多年平均降水量500 ~ 1 300 mm。境内河流密布,分属黄河、淮河、海河和长江水系。截至2020 年底,河南省总人口为1.15 亿人,常住人口为9 941.2 万人,国土面积为16.7 万km2,播种面积为1 474.16 万hm2,人口密度为595 人/ km2。其中城市常住人口为5 510万人,城市化率达55.42%。近年来,城市化率的快速提升,人口大量积聚,使城市“热岛效应”凸显,加剧了极端降水事件的发生,加上城市规划不完善、城市排涝设施不健全、应急防洪能力不足等原因,致使城市内涝发生,各承灾体(如火车站、医院、地铁、隧道以及建筑物等)承担了雨水排泄的任务。

1.2 数据来源

本研究用于评估洪涝灾害综合承灾力的数据包括:1) 河南省2021 年统计年鉴(源自https:// www.henan.gov.cn/ );2)用ArcGIS 软件提取并计算的各市河网密度;3) 气象数据(源自http:// data.cma.cn/ );4)各市应急管理局官网的防汛应急演练次数、防汛应急预案。

2 研究方法

2.1 指标体系的构建

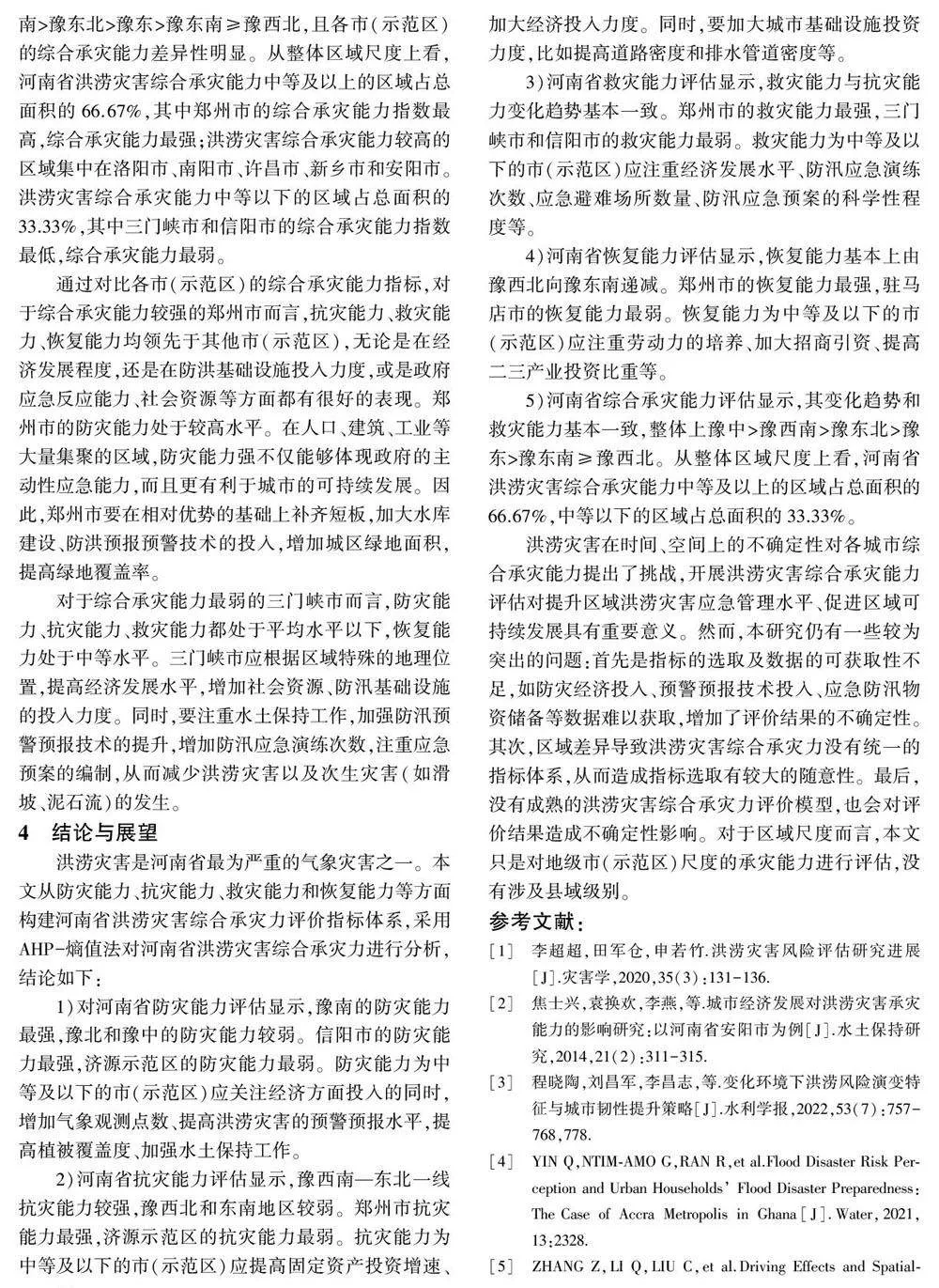

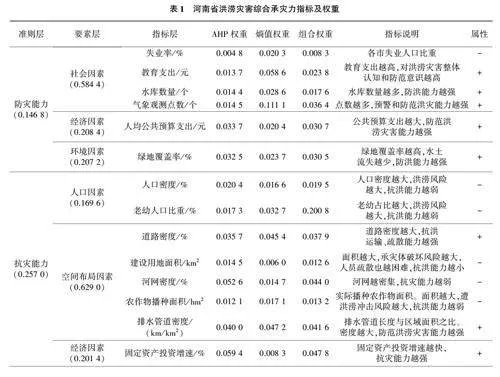

洪涝灾害的综合承灾力评估需要考虑多种影响因素,受区域环境、气象、河流分布、经济发展、防洪工程布局等因素的影响,其指标的选取对于评估一个区域的洪涝承灾力具有重要意义。在充分考虑区域自然和社会特性及数据可获取性、可操作性、可比性以及可量化的基础上,借鉴以往学者对洪涝灾害综合承灾力评价指标体系和模型的构建,从社会因素、人口因素、经济因素、环境因素、空间布局因素等来构建防灾、抗灾、救灾和恢复能力指标[28-29] ,见表1。本研究尽可能对部分难以量化的指标进行了替换,比如:政府应急反应能力,用防汛预案科学性进行替换,采用专家打分法进行赋值;民众对政府满意度,采用问卷调查方式获取。