论元代章草对皇象《急就章》的继承与创新

元代章草的发展,犹如一部厚重的历史长卷,可追溯到魏晋时期。元朝书法巨匠赵孟高举崇古的旗帜,崇尚二王以及晋人的书法风范。在他的影响下,元朝的书法家们在探寻章草的奥秘时,自然而然地追溯至三国时期皇象的《急就章》以及晋人的章草。本文从西晋章草与皇象的《急就章》出发,以赵孟、邓文原、宋克等人所临章草为例,采用对比分析的研究方法,总结元代出现的各个章草作品的状态与特点,并且分析复古思潮这一背景下,元人在章草这个书体上对先前字法的继承,以及融合自身时代特点所进行的创新。

一、皇象《急就章》与西晋章草

西汉时期的简牍上记载的隶书,不论其波磔明显与否,皆透露出一种简约而迅捷的书写风韵。西汉后期简牍中的草书形式日渐丰富,尽管大多数字迹仍显现出草、隶皆有的特征,但也有一部分字体已经蜕变为纯粹的草书,如敦煌木简、居延汉简等。后人将汉代字字独立、字形宽扁且带有篆籀气的草书称为“章草”,使其有别于字与字之间连带贯通的今草。

从西汉至西晋,章草发展迎来第一次高潮,章草书家人才济济,优秀作品层出不穷,如三国时期皇象的《急就章》、西晋卫瓘的《顿首州民帖》、西晋索靖的《月仪帖》等,撇捺等笔画都有浓重的八分书波磔的特征。《急就章》原名《急就篇》,共计三十一章,每章六十三字。其是由西汉元帝时期黄门令史游所撰字书,为当时教学童启蒙识字、开阔眼界的课本。书名以开篇的“急就”二字取之,将文中的“字之难知者”用服器百物、姓氏名称、文学理法等普通人易于接受的平常事物编成三言、四言、七言的韵语,朗朗上口,易于人们记忆。《急就章》的内容应用性强,因此其成书之后,得到广泛流传,也成了平民百姓识字知书的教材。

西汉至魏晋时期的书家多喜用章草来书写《急就篇》。然而,近现代之前,受制于种种客观条件,世人鲜少有机会见到两汉魏晋时期的章草真迹。因此,在对章草的探究认识中,我们所能依赖的珍贵资料就是三国时期皇象所书写的“松江本”《急就篇》,它在研究章草的过程中起到了举足轻重的作用。

皇象字休明,广陵江都人,是吴国最负盛名的书法家,其书法以写古体、旧体见长。唐张怀瓘在《书断》中评价皇象“工章草,师于杜度”“章草入神,八分入妙,小篆入能”“八分雄才逸力,乃相亚于蔡邕,而妖冶不逮,通议伤于多肉矣”。皇象与同时代的许多书法家一样,善用多种字体作书。在其作品中,章草书法《急就篇》最受后人称赞,米芾曾用“奇绝”“有隶法”等溢美之词来形容皇象的《急就篇》。羊欣在《采古来能书人名》中说:“吴人皇象能草,世称沉著痛快。”袁昂在《古今书评》中云:“皇象书如歌声绕梁,琴人舍徽。”传世的皇象本《急就篇》的字态十分周正,撇捺分明,字字独立,规范统一,隶法显而易见,为典型的章草书。其在历代辗转传摹、一再翻刻的过程中,掺杂了不少后人的加工,虽然规范,但也不可避免地丧失了原迹的精神气概,且与唐人品评的“龙蠖蛰居,伸盘复行”,宋人激赏的“精深奇崛”,似乎有所不同。尽管宋以来人们所见到的皇象章草已是下真迹几等的刻本,但因其流传有绪,又是保存章草字法最多的一篇书迹,人们一直将其视为章草书法的经典之作。西晋时期的章草融合了今草的婉转多姿和隶书的古朴典雅,是章草书法的成熟之作。

二、元代章草的代表人物

发展到汉魏之后,由于今体书在唐朝之后诸流并进,章草逐渐被今草、狂草所取代,陷入了漫长的沉寂。直到元代,章草复兴,迎来了第二次高潮。

其中,刻帖的盛行为元代章草崛起提供了契机。首先,刻帖的出现为后人学习书法提供了大量的书家名作,同时其传播也扩大了书法学习的群众基础,使得后人学习章草有迹可循、有本可依。除此之外,宋人的实践也对其复兴有重要作用。宋徽宗曾以帝王之力倡导学习章草,“书学生习篆、隶、草三体,……草以章草,张芝九体为法”,帝王的喜好与支持使得书家更加重视章草。宋代书家黄伯思善书章草《急就章》,也成为不少元人临写《急就章》的先导。

章草一体,在唐宋时期少有人书。在赵孟的影响下,元代人才辈出,且尤以临写皇象的《急就章》最甚。赵孟善学二王,谙通古法,他所书的《临急就章》是从前人刻帖中得来的,但无枣木滞涩之味,下笔劲健有力。赵孟恪学百家之书,虽临写皇象的《急就章》,却并非一笔一画地实临,而是融入了自身秀逸之气的意临,其晚年所书作品更是杂以苍茫高古的气息。其在笔法上通以晋人笔意,粗细变化明显,笔法丰富多变,字与字大小变化明显,不似皇象所书状如算子,大小均一,章法规范,整齐有致。赵孟的创新之处就在其从刻帖中所画出的潇洒与精巧,这也是赵氏书法的重要特点。

邓文原与赵孟交情不浅,与赵孟一样,他也善写章草。先传世的邓书的《临章草急就章》与赵书相比,受规范的法度影响较深,以刚健的楷法写章草,个别字掺杂了今草造型。与赵的《临急就章》相比,他所临的《急就章》多了些古朴的风格,用笔灵活自如,字形趋于方扁,纤细流畅但不孱弱,在波磔处有意识加强重按。但与皇象比较,仍少了许多古朴之气。邓文原在笔法上,粗笔与细笔相距悬殊,有些笔画细如游丝,捺笔却又重又狠,出锋又锐利尖刻,十分显眼,颇有流媚之气。

宋克所临写的《急就章》相较于前面二人的作品更通古意,既有赵孟的规矩法度,又有康里巎巎用笔的迅疾洒脱,也有杨维祯的狷直奇古,集诸书家长处于一身,成为元代章草复兴以来《急就章》中的代表作。与皇象的《急就章》对比,宋克临作在入笔处多为露锋切入或直入,爽朗劲健。整体来看,结字虽较原作略长,但笔画起止有度,突显了其深厚的楷书功力。从刻本到墨迹,宋克既保持了原作的古质,又发挥出自己的优势,即古质而今妍。所谓的“今妍”,即他在书写时融入赵孟等一脉书家对于章草的理解,受时代的影响,宋克也难于跳出这个藩篱。

从某种程度上来说,元明时期诸多书家对于皇象《急就章》的追捧可以说是章草书法的第二次高潮。章草复兴的开始是赵孟临《急就章》,而宋克所书章草则使这种复兴更上一层阶梯,使得章草这一书体在书法家的继承与创作中得到进一步发展,达到复兴的高峰。

三 、复古思潮影响下元代章草的创新

关于元代章草的复兴还有一个不可忽视的重要原因,那就是赵孟针对南宋书坛所遗留下来的靡弱之风所提出的“托古改制”。自此元初书坛以赵孟为首,兴起了一股向晋人学习的复古潮流,元代初期的书风发生了巨大的转变。

根据表1可以看出,在笔法上,皇象所书写的“奇”字中的横画,两头粗、中间细,上下两横长短差距不大,是较为标准的且带有隶意的楷书横画。在赵孟的《临急就章》中,奇字的上下两横左低右高,斜度较大,两横的粗细长短也较为明显。邓文原与宋克所书写的两道横划中,皆能看出明显的粗细长短变化,邓文原书写的“奇”字中起笔轻入且长横收笔向上,带有鲜明的行书笔意。皇象的竖划从上到下由重到轻,赵、邓、宋的竖划均有牵丝引带之意。宋克书写的撇划起笔下顿,收笔轻,带有急掠之势。皇象与其相比,撇划的弧度大,起笔无多余动作,收笔微微向上,带有隶书笔意。由“与”和“分”可见,皇象的捺笔一波三折,收笔向上扬起,有典型的隶书捺划的特征,宋克的捺笔的平出向下压,装饰感明显。赵孟、邓文原的捺状如三角,收笔没有向上翘起,更像融入了今草的特点。

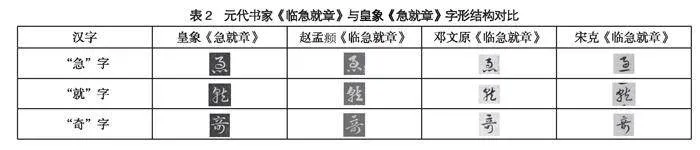

在表2中,对各《急就章》中具体的字进行比较,可以看出,在字势上,赵、邓、宋三人所书写的“急”字都有明显的斜势,字形轻盈活泼,点画杂糅了今草与章草的形态。而皇象的“急”字,上半部分较宽,分量重,字形平稳。皇象的“就”字转折圆润,字内结构较宽松。而赵孟书写的“就”字结构较紧凑,转折较方,带有楷书的笔意。皇象的“奇”字形方正,字内疏密均匀,赵孟的“奇”上松下紧,邓文原的“奇”上密下疏,宋克的“奇”则整体向中心收紧。

总而言之,因受唐宋主流的楷书、行书与今草的影响,元人在临习章草时结构呈现出楷书和今草的特征,并在无意中流失了篆隶的笔意与结体。但从历史发展的角度来看,元人将临习《急就章》作为规范法度、改革时弊的方法,并将章草的古朴之风与时代的审美特点相融合,推动章草书法进步发展。

章草作为今草的前身,由隶书的快写、简写演变而来,是书法中重要的传统书体之一。在汉末到西晋时期,书法家们依托汉简中独具韵味的章草书法,为其迈向成熟阶段作出了卓越贡献,并且推动了今草书法的演化。元代复古思潮成为书坛的主流之时,受时代所流传的《急就章》的各种墨迹本与刻帖的局限,人们大多将皇象《急就章》作为主要的学习对象。元代的书家们选择了以己意认识章草,将流行的楷书、行书、草书的笔法与结体融入章草,将章草的部分用笔与形态融入行草,形成了融会贯通的创新写法,章草书法终在历史上得以复续。前人在学习过程中,于复古的主旋律下融入时代特点的创新与继承的经验,启发我们要在潜心临习古人法帖的基础上,结合自己的研究与理解,让章草等其他书体能够以新的表现形式呈现出来。

(哈尔滨师范大学)

责任编辑 高瑞