滑板入奥之后

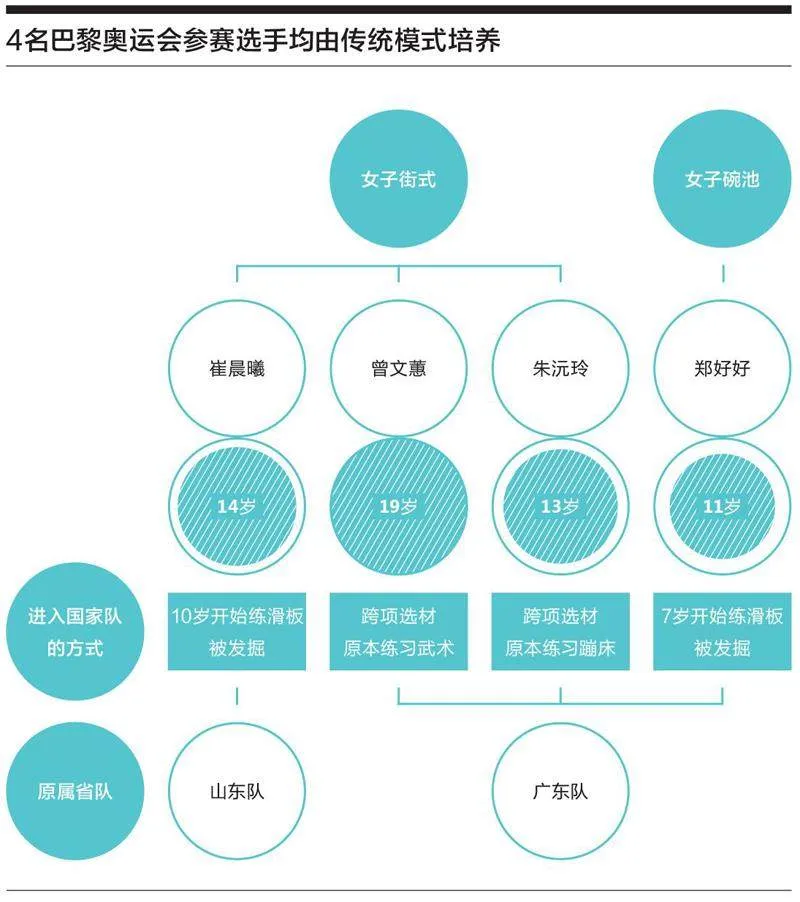

6月22日,距离巴黎奥运会正式开幕还有不到40天,奥运资格系列赛布达佩斯站落幕,自由式小轮车、霹雳舞、滑板和攀岩4个项目的奥运选手诞生,中国滑板队共4名运动员拿到奥运会参赛资格,其中11岁的郑好好也是巴黎奥运会中国体育代表团中最年轻的运动员。

秉承“流行化、年轻化、城市化”的改革思路,国际奥委会在2016年宣布将滑板、空手道、冲浪、运动攀岩和棒垒球列入2020年东京奥运会正式比赛项目,这是滑板首次进入奥运会。此后,滑板又先后被确定为2024年巴黎奥运会和2028年洛杉矶奥运会的正式比赛项目,这意味着滑板已成为奥运会的永久比赛项目——根据国际奥委会的规定,如果一个项目在连续3届奥运会中成为正式比赛项目,即可成为奥运会永久比赛项目。

滑板是一项发端于民间、具有街头潮流气质的运动,灵巧、创意和冒险精神是运动内核,在年轻人群中很容易获得情绪共鸣。滑板自1980年代传入中国,距今只有40年历史,且主要在民间自由发展。如今中国唯一的滑板国际裁判田军、国家级裁判陈龙等国内公认的“第一代滑手”均是通过1989年上映的美国电影《危险之至》了解到这项运动,随后通过看录像带的方式学习滑板。

在国家层面,滑板一直被归为社会体育活动,与轮滑、龙舟、体育舞蹈等运动一同由国家体育总局社会体育指导中心(以下简称“社体中心”)管理。滑板入奥后,国际轮滑运动联合会与国际滑板总会合并为世界轮滑联合会(World Skate),成为奥运会滑板项目的主办方,中国也将滑板运动交由中国轮滑协会(以下简称“中轮协”)管理。

作为竞技体育大国,中国针对乒乓球、体操、跳水等成熟的竞技体育项目,建立了完善的管理、训练和人才培养机制,也就是通常所说的“举国体制”。国家体育总局竞技体育司(以下简称“竞体司”)承担全国竞技体育项目的训练、竞赛、国家队建设和训练基地发展等工作。具体到国家队的组建,单个运动项目的国家队由体育总局直属的项目运动管理中心或全国性单项运动协会主导,专业运动员通常从小在体校学习和训练,再通过层层选拔进入市队、省队和国家队。体校和专业队均有政府财政支持,入队的优秀运动员可获得事业单位编制。

然而,对于滑板这项在中国起步时间晚、基础薄弱的运动项目而言,要想迅速在国际大赛甚至最顶级的奥运赛事中取得成绩,传统的举国体制在短期内显然走不通。彼时,中国的滑手大多是将滑板作为休闲娱乐的运动,以兴趣爱好为主,并非专业运动员,国内也没有成熟专业的教练团队——举国再大力也没法这么快速出奇 迹。

为尽快提高中国滑板的竞技水平,社体中心和中轮协决定在利用国家和地方体育部门资源的基础上引入社会力量,采用“举国体制结合市场机制”的方式组建国家滑板集训队。2017年为备战东京奥运会而建立的6支滑板国家集训队中,南京滑板集训队就是由南京冠奥宝德体育发展有限公司(以下简称“冠奥宝德”)牵头组建和运营。此后,部分省市参考了类似模式,与企业合作共建省市滑板 队。

引入市场机制无疑是中国体育的一次创新探索,也让中国滑板迅速实现了从0到1的突破。2021年东京奥运会,由南京滑板集训队培养出的曾文蕙和张鑫两名运动员获得参赛资格,曾文蕙最终获得女子街式项目第六名。不过,从1到10 0的过程又必然是一个全新的故事,比如今年参加巴黎奥运会的中国滑板运动员增加到4人,但都不是由市场模式培养出来的。巴黎奥运会结束后,与市场力量合作共建运动队的创新模式能否持续,仍然面临着诸多考验。

从零开始

奥运会的滑板比赛目前有女子街式、女子碗池、男子街式和男子碗池4个竞赛项目,相较于有35个竞赛项目的游泳、14个竞赛项目的体操等传统项目,只能算是一个“小项”。从拿奖的角度而言,各级体育部门并没有充足的动力大力投入来支持一个基础薄弱、成绩难以预测的新增项目。

有业内人士对《第一财经》杂志表示,新增项目对体育部门而言处于“不做不行,做了也很难取得好成绩”的尴尬处境,“吃力不讨好”,他猜测这也是国家竞体司没有接管滑板项目的原因之一。地方层面也类似,传统竞体实力强的体育大省未必重视这个小项,而经济欠发达省份更缺乏足够的财力基础。

有动力的参与者通常是看到了其中的机遇并愿意为此投入,南京就是这样一个关键角色。南京在2016年被国际轮滑运动联合会授予“世界轮滑之都”称号,并签署建设“南京·世界轮滑之都”的合作协议。或许正是出于建设“世界体育名城”和“世界轮滑之都”的目标,南京主动接下了组建滑板国家集训队的任务。2017年,社体中心、南京市体育局和冠奥宝德签署三方合作协议,共建国家滑板集训队。

与后来的5个国家集训队不同,冠奥宝德是唯一直接与社体中心签订协议的公司。除组建国家集训队,它还受社体中心委托运营中国滑板国家队(以下简称“中国滑板队”)——中国参加奥运会等国际赛事时的国家代表队——并拥有中国滑板队的独家商业开发权。时任中轮协滑板项目负责人、现任社体中心业务六部滑板项目主管曾冰峰向《第一财经》杂志解释称,国家滑板队不是一个成员稳定、有事业编制的队伍,而是采用动态调整的方式,在国际大赛前通过赛事选拔成员组成,“谁成绩好,谁就可以代表中国参赛”。

冠奥宝德之所以能够获得社体中心的青睐,在上述业内人士看来主要是因为它“愿意花钱”。建设国家队的投入涉及建造训练场地、保障运动员食宿、聘用教练组建专业服务团队,“不是一般的小企业能做的”。冠奥宝德相关负责人在2017年接受媒体采访时曾透露,公司对滑板集训队的投入预算追加到了4000万元。此外,冠奥宝德还斥资千万元在南京建设了占地约2000平方米的国家滑板训练基地,并为滑板集训队聘请了专业的外籍教练。

冠奥宝德创立于2017年,由南京善跑体育科技有限公司(以下简称“善跑体育”)100%控股。善跑体育的创始人和CEO蔡永军创业前是职业拳击运动员,在体育产业履历深厚,东京奥运会时还曾担任中国滑板队领队。

中国滑板发展历程

公开资料显示,善跑体育与政府的商业互动密切,多次承接南京、盐城、苏州等江苏省内城市,以及包头、西宁等地的马拉松赛事。该公司官网显示,它还通过全资子公司南京思迪飞灵体育文化有限公司享有中国霹雳舞国家集训队及社体中心坡面障碍技巧和大跳台障碍追逐国家队的运营管理权。善跑体育的另一家关联公司江苏省舜禹信息技术有限公司则是2022年杭州亚运会官方翻译业务的承包商。

根据多位受访者向《第一财经》杂志透露的信息,冠奥宝德最初希望“全面掌握”国家队,也就是全国只有南京这一个国家集训队,但由于其他省份存在反对意见,且考虑到“不能把鸡蛋放在一个篮子里”,中轮协又面向全国各省招募,符合条件的单位均可申请组建国家集训队,最终组建起黑龙江、山东、南京、深圳、上海、贵州共6支国家集训队。

广州一家滑板俱乐部负责人王盛告诉《第一财经》杂志,早期许多省市并未组建滑板队,他们向冠奥宝德运营的滑板集训队输送运动员后,体育局会支付相应的代训费用,曾文蕙便是由广东输送。此外,滑板公司ATD创始人、原上海国家集训队总教练、现任上海滑板队领队的杨康表示,当时各集训队队员希望代表国家参加国际赛事或出国训练时,也须经过冠奥宝德批准(集训队队员以私人名义出国训练除外)。

除了资金投入,行业资源的集聚度和专业性也是市场力量的优势所在。面对滑板这项在竞体层面几乎零基础的运动,市场角色能够快速动员行业力量组建队伍。“一件事情最难的就是从0到1,而社会力量能够快速实现这个过程。”上海市轮滑协会会长、圣巴(上海)文化传播有限公司(以下简称“圣巴文化”)董事长顾卫峰对《第一财经》杂志说。

与南京国家集训队类似,2017年组建的上海国家集训队由黄浦区政府与圣巴文化合作共建。顾卫峰透露,当时上海国家集训队的建设基本由政府承担相应费用,圣巴文化更多扮演“排布资源,协助组建队伍”的角 色。

杨康便是顾卫峰找到的“资源”。据杨康回忆,顾卫峰当时向他提出了两个需求——找到足够的滑手成立队伍,并为集训队提供滑板装备。对杨康而言,这两件事毫无难度,他创立的ATD本身就是滑板品牌的代理商,还拥有自己的滑板品牌。

自称商人的杨康将这次合作看作一桩生意,自己的签约滑手进入集训队可以获得政府补助,集训队会采购公司的滑板装备,他自己也出任了上海国家集训队的总教练,尽管他最终实际获得的经济收益微不足道。“我本来做的事情就是他需要的,那我为什么不做呢?”在杨康的印象中,他和顾卫峰沟通了不到5分钟就顺利达成了合作,上海国家集训队的第一批队员刘佳明、孙坤坤、向小军、汤雅涵均是由杨康协调入队的街头滑手。

早年各集训队组建的过程中最缺的就是滑手。除了吸纳街头滑手,体育总局还为滑板运动确立了跨界跨项选材的模式,从练习体操、杂技、武术等项目的运动员中选拔有潜力的运动员进入集训队练习滑板,这更接近传统的举国体制路径。备战2020年冬季奥运会时,一些冰雪项目的运动员选材也采用了类似的方式。

滑板项目的国家级裁判陈龙曾在现场看过滑板跨项选材的过程,“能被留下的只是极少数”。由于很多项目的运动员已经定型,比如武术运动员通常底盘稳、硬,但滑板运动更需要重心的协调,滑板需要的“巧劲”与武术运动员的“有劲”也不同,不同项目并不完全相通。

经过层层筛选,中轮协最终在全国超过2000名运动员中选出126人参加滑板集训。到2018年年初,6支国家集训队中跨界跨项运动员的比例超过了85%。参加巴黎奥运会的4名中国运动员中,曾文蕙和朱沅玲就是跨项选材出身。

不只是运动员,滑板的教练和裁判队伍同样是从零起步。民间滑手、其他运动项目的教练,以及聘请的外籍教练共同组成了早期的教练和裁判团队。陈龙对《第一财经》杂志回忆,他和田军、北京滑板队总教练肖遥等“第一代滑手”受中轮协委托参与了滑板裁判选拔方案和考试题目的制定,而他们同时也是第一批参与裁判选拔的滑手。而且教练队伍中也有“跨项选手”,最早选中曾文蕙的教练于文浩就是从拳击运动员转型的滑板教练。

从东京奥运会的比赛结果来看,中国的创新模式和快速响应取得了一定的成果。2021年,南京集训队培养的跨界跨项选手曾文蕙和张鑫获得东京奥运会参赛资格,两人分别是从武术和啦啦操项目转型,其中,曾文蕙最终在东京奥运会上获得女子街式项目第六名。对于从零起步的中国滑板队而言,这已经是颇为不错的成绩。

两种模式

相比奥运会,地方体育局更看重的其实是全运会。2017年,滑板首次成为全运会比赛项目,各省这才开始组建自己的滑板队。当时各省只能在全国范围内挑选有经验的街头滑手,然而滑手数量有限,全国因此开启了一轮抢人大战。尤其是一些在其他比赛项目上缺乏优势的省份,更愿意重金“购买”滑手。王盛透露,当时广东就有两个主力滑手被其他省看中,对方出价数十万元邀请滑手注册为当地运动员。“那时候各省最大的压力不是训练,而是抢运动员。”

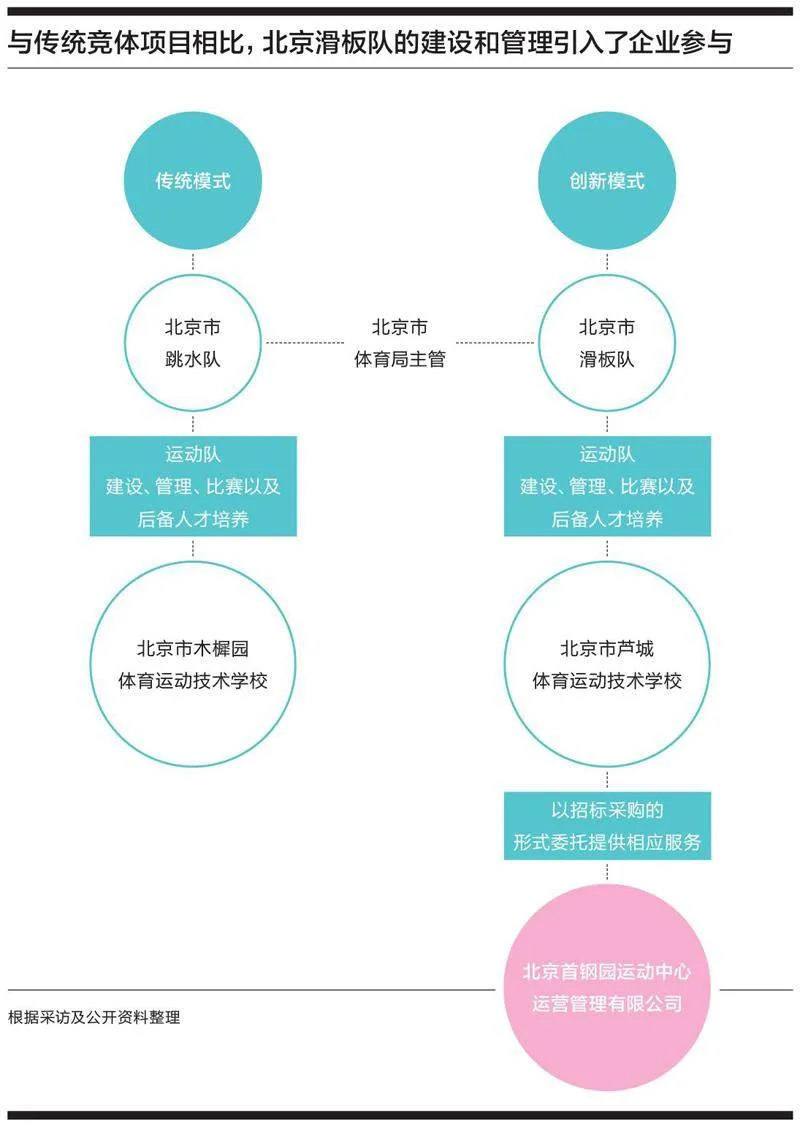

在传统竞体模式下,省市单项运动队的建设、管理和后备人才的培养等工作通常由体育局主管的体育学校承担。以北京为例,北京体育局主管的4个体校分别承担了不同项目的市级运动队建设工作,比如北京市木樨园体育运动技术学校负责跳水、游泳等运动项目,先农坛体育运动技术学校负责田径、体操、乒乓球等运动项目。但在各省市滑板队的建设过程中,市场力量发挥了重要的作用。

广东2018年开始依托民间的滑板俱乐部组建滑板队,孙昌伟创办的滑板教育机构VBOY就参与其中,协助体育部门选拔和训练队员,并将VBOY的滑板场地作为广东队的训练基地。孙昌伟表示,当时双方的合作并不涉及费用。

北京市滑板队的建设任务被分配给了芦城体育运动技术学校(以下简称“芦城体校”),2021年,北京滑板队正式在市体育局注册建立。建队后,芦城体校与北京首钢园运动中心运营管理有限公司(以下简称“首钢运动中心”)合作,将首钢运动中心的滑板场地作为北京滑板队的训练基地,并支付场地费用。一年后,双方合作加深,芦城体校以招标采购的形式根据公开资料整理将北京滑板队的建设工作委托给了首钢运动中心。

首钢运动中心是首钢集团的三级子公司,负责首钢园区的体育产业运营,此前首钢集团在园内建设了国家冬季运动训练中心和滑雪大跳台,滑板等项目进入奥运会后,首钢集团又建设了拥有攀岩和滑板场地的首钢极限公园(以下简称“极限公园”),由首钢运动中心运营。

根据公开的招标文件,首钢运动中心需根据北京市体育局和芦城体校制定的成绩任务目标,建设北京市滑板队并做好队伍的训练、备战及参赛保障工作,提供的服务包括但不限于运动员选材、教练员聘任、训练场地、外训转训、安全管理等工作。文件显示,该项目一年的预算金额为264万元。

首钢运动中心北京滑板队合作共建保障负责人姚远向《第一财经》杂志介绍,北京滑板队由芦城体校的管项人员和主教练共同选拔队员,队伍形成后的建设和训练等工作则由首钢运动中心完成。目前北京滑板队共有6名服务人员,包括领队、主教练、体能教练和队务各一名,以及两名分管碗池和街式项目的助理教练,他们都是与首钢运动中心签订合同,由首钢运动中心发放工资。

上海也采用了类似的政企合作模式,由上海市体育局委托圣巴文化负责上海滑板队的组建、训练和参赛等工作。但与之前东京奥运会备赛周期中黄浦区与圣巴文化共建的上海集训队不同,后来的这支上海队采取“以奖代补”模式,而非完全由政府投入资金。顾卫峰透露,圣巴文化与市体育局的合作周期与四年一届的全运会周期一致,目标就是在全运会取得好成绩。市体育局每年只提供部分训练经费,队伍在全运会取得好成绩后体育局以奖励的方式补贴办队经费。

不论北京队还是上海队,政府的投入规模都不足以覆盖滑板队的建设运营成本。首钢运动中心场馆运营部副部长、北京滑板队领队郭金磊告诉《第一财经》杂志,首钢运动中心每年要额外投入数十万元,这还不包括占用极限公园场地、协调首钢园区内的餐饮酒店等资源以保障滑板队项目产生的隐形支出。顾卫峰亦表示,圣巴文化每年要为上海滑板队投入至少300万元。

企业之所以愿意投入,一方面是出于所谓的责任和情怀,更重要的则是借此与政府建立长期的合作,以期获得更长远的商业利益。顾卫峰表示,如果上海滑板队能顺利在全运会取得成绩,市体育局提供的奖金就有可能覆盖圣巴文化整个周期的投入,“从商业上来讲并不是完全赔本的买卖”。而当体育局看到与企业合作的成效,未来也可能加大支持力度。“我们只有做出成绩,打出样板,才有可能保留住这个‘单子’,并争取更多财政支持。”郭金磊说。

在稳定成绩的基础上,企业还可以从其他角度获得收益。郭金磊将北京滑板队的项目放在首钢集团的体育产业内整体考量,把这一项目做出成绩和专业效应将有利于极限公园未来发展滑板培训、承办专业赛事、获得品牌冠名赞助等。“成绩是第一,商业利益是第二,对我们来说,一定是先有第一才有第二,如果只有第二没有第一,那就等同于俱乐部了。”

在企业的支持下,北京和上海已建立起成熟的滑板队伍和训练体系。目前,北京滑板队共有10名正式队员和4名预备队员,正式队员享受运动员津贴,按照运动员等级每月津贴不等。预备队相当于“人才库”,会吸纳有天赋的种子选手。上海滑板队则由职业滑手、专业滑手和业余滑手组成了“金字塔结构”的梯队,相当于一线队、二线队和三线队。北京队和上海队均与当地滑板培训机构联系紧密,各滑板培训机构会向滑板队推荐有潜力的滑手,经教练组考核评定后可加入队伍。

尽管滑板在国家层面归属社体中心而非竞体司管理,在地方层面,各省可以自行决定分管单位,这也决定了不同省市队伍的不同模式。

比如湖北滑板队由省武术与冬季运动管理中心负责建设,属于竞体模式;山东滑板队在2017年组建的国家集训队的基础上成立,沿袭了跨项选材、体校培养的模式,从武术、杂技等项目中选拔运动员,由山东体育学院体育运动学校负责队伍建设和后备人才培养,运动员在体校完成学习和训练;广东滑板队也在2019年转为竞体模式,省体育局采用“省市共建”的方式与惠州市文化广电旅游体育局共建滑板队,由惠州市体校承担训练工作。同时,广东队仍会从俱乐部和赛事中选拔滑板爱好者和街头滑手,郑好好便是广东队教练从俱乐部中发掘 的。

体校的训练通常更加严格和系统化。街头滑手金震宇因在2021年的一次比赛中获得名次而被教练发掘进入惠州市滑板队,后来通过考核进入广东队,他告诉《第一财经》杂志,惠州体校的训练有严格规划,每天上午9点至12点练习体能,下午2点至6点30分练习滑板技巧。

相比之下,引入了市场力量的北京队和上海队的管理与训练模式相对松散。北京队仅有两名队员在大兴训练基地全职训练,上海也只有“一线队”的4名职业滑手为全职训练,其他队员仍需在学校学习文化课,只能利用周末和周中课余时间完成训练。

北京队的多数队员采用“走训制”,每周六集中训练体能,周一到周五放学后自主训练—北京滑板队与北京多家滑板俱乐部合作,按训练人次和时间支付场地费用,队员可就近选择滑板场地。姚远表示,教练组会严格监督队员每天的练习情况,队员需通过拍摄现场照片等方式在线上打卡。此外,正式队会设置月度和年度考核,未通过月度考核的队员将被扣除部分津贴,未通过年度考核的队员将被淘汰至预备队。

但不论是否有市场力量参与,当下中国滑板运动的主力已是近几年各省市的体制队伍培养出的青少年,而不再是年龄更大的成熟街头滑手。目前北京队的队员平均年龄为13岁,最小的队员仅8岁。省市队伍中街头滑手的比例也在减少,“第一批上海集训队的队员基本都是15岁左右的街头滑手,而现在上海队队员中超过15岁的滑手仅剩两名。”杨康说。

这也与曾冰峰的观察吻合。2017年天津全运会时,各省参赛队员中还有许多街头滑手,到2021年西安全运会时,参赛运动员已经几乎全是各省的“正规军”。“不在体制队伍内的街头滑手中很难再出现‘黑马’了。体制的机器一旦运转起来,就是质的提升。”曾冰峰说。

市场淡出

多位受访者向《第一财经》杂志确认,冠奥宝德与社体中心的合作将在巴黎奥运会后到期,双方大概率不会续签,而国家滑板队的备战管理工作和商业开发权在杭州亚运会后事实上已被提前收回到社体中心和中轮协。目前,社体中心主要负责备战亚运会、奥运会等需要以国家队名义参与的国际赛事,中轮协则侧重运动员集训、裁判和教练培训、国内赛事组织等日常工作。

比赛成绩不理想是合作终止的主要原因。2022年杭州亚运会上,中国滑板队有8名运动员参赛,女子街式项目的崔晨曦、男子街式的张杰和男子碗池的陈烨获得3枚金牌,3名运动员分别来自山东、广东和贵州的省队—他们都不是冠奥宝德培养出的运动 员。

冠奥宝德在中国滑板队的商业开发上也并不顺利。2018年,青少年鞋服品牌七波辉成为中国滑板队官方合作伙伴,在滑板圈内引发争议,圈内人士普遍认为七波辉在滑板装备上并不专业。2021年,国家滑板队又与Kappa达成合作,但后来因Kappa内部战略调整提前解约,此后冠奥宝德未能再为中国滑板队签约大的品牌赞助。

FILA旗下的潮流运动品牌FILAFUSION 2023年年初成为中国滑板队官方合作伙伴和体育运动装备独家赞助商,品牌的合同签约对象是中轮协。与冠奥宝德的合作终止后,中轮协引入了体坛传媒集团参与滑板赛事的承办、中国滑板队的商业开发和相关运营推广等工作,中轮协和中国滑板队与中国人民保险和比亚迪的合作均有体坛传媒参与促成。

巴黎奥运会后,社体中心和中轮协是否还会与企业合作运营中国滑板队目前未知,此前与市场的合作更像是特殊历史时期的产物。曾冰峰认为,与冠奥宝德的合作模式在东京奥运会周期算得上成功,当时各省市还未重视滑板项目,而冠奥宝德主导的南京集训队成功培养出两名东京奥运会参赛选手。但随着滑板进入全运会,各省加大投入力度,在备战周期内也涌现出不少优秀运动员。

广东队和山东队是如今国内公认实力较强的队伍,而这两个队伍均采取竞体模式。参加巴黎奥运会的4名中国运动员里,曾文蕙、朱沅玲和郑好好均来自广东队,崔宸曦则来自山东 队。

省市滑板队的政企合作共建模式同样面临比赛成绩的压力。郭金磊表示,目前北京队的主要任务是备战明年的粤港澳全运会,全运会结束后,市体育局可能会根据比赛成绩来决定未来是否继续采用与企业共建的合作方式。在曾冰峰看来,不同模式各有优劣。有企业参与的上海队滑板人才梯队建设更完善,二线、三线后备运动员储备丰富,而山东采用竞体训练模式培养出的运动员整体水平更高,“但不管采用什么样的方式,竞技体育就是成绩第一”。

从过去的实践看,政企合作共建队伍在灵活性、普及运动文化和提升商业价值上更有优势,而传统体制的体校集训模式的确更有利于在竞赛中取得成绩。郭金磊推测,未来体制角色与市场角色可能还是会走向“泾渭分明”,市场更多承担培养后备人才的工作,民间滑板俱乐部和培训学校培养自己的滑手,滑手入选省市滑板队后再按照体制的模式训练。

不少市场机构已经看中了这一机会。滑板进入奥运会后,滑板教培行业随之兴起。玩具公园俱乐部创立于2019年,目前已在北京建设了两个极限运动场馆并开展滑板培训项目,积累了超过800名活跃的俱乐部会员,它同时是北京滑板队的合作训练基地,供北京队队员训练。玩具公园负责人康延对《第一财经》杂志表示,市场上现有滑板培训机构多以兴趣培养为主,玩具公园未来计划走专业路线,培养专业滑板运动员和职业滑手,为体制内的滑板队伍输送人才,“有点像滑板体校”。

如果从滑板运动本身的文化属性来看,标准化的竞体模式在一定程度上与滑板所追求的自由和创意相悖。滑板最初成为奥运会项目时就曾引发争议,一些滑板圈内人士认为“奥运需要滑板,滑板不需要奥运”,竞技体育强调的规则性也不符合滑板所追求的自由精神。

首钢极限公园滑板项目负责人刘凡明显感觉到目前参赛的滑板运动员动作较为统一,不像一些国外的优秀滑手有许多自己的创意动作。据他观察,各省市滑板队通常会针对某些固定的动作训练,追求动作的标准和难度。“以前我们可以看到很多厉害的滑手,动作千奇百怪,现在参加竞技的滑板运动员年龄越来越小,但标准化程度越来越高了。”

姚远曾陪同北京队和其他省市队一起训练,她发现有些滑板队的训练方式就是一天做500个豚跳(Ollie),“像机器一样一直练同一个动作”。去年540转体动作在各类赛事中得分较高,她随后就发现队里几乎所有人都在练习这个动作。多位受访者都在采访中提及2022年冬季奥运会上获得金牌的谷爱凌和苏翊鸣—两人均有自己的私人教练,都没有进入国家队集中训练。

不过,如今滑板行业的大多数从业者认同,在国家的大力支持和推动下,滑板运动快速获得了发展和公众的认可。康延表示,早年玩滑板的人常被认为是“不务正业”“街头混混”,而现在许多家长会主动让自己的孩子学滑板。教育部在2022年将滑板项目列入《义务教育体育与健康课程标准》,推动滑板等新兴项目进校园。今年5月,中国教育科学研究院牵头制定的22项学生运动能力国家标准通过审批,滑板也在其中。另一方面,国内的滑板场地和俱乐部数量在这几年里迅速增加。据杨康观察,ATD接到的滑板场地建造项目从2019年开始增多,滑板场地几乎成为新建商业地产的标配。

杨康担忧的是,虽然滑板场地和滑板俱乐部越来越多,玩滑板的人数并没有跟上。上海的滑板俱乐部数量已经从2017年时的两三家发展到了现在的四五十家,ATD在全国也建立了多个俱乐部、拥有四五千名会员,但他认为这与日本相比还有较大差距。

与此同时,滑板运动在国际上被公认为商业价值很高,不少品牌愿意投入重金赞助滑板赛事和滑板运动员,但其商业价值在国内并未得到充分挖掘。杨康认为,这是因为中国滑板运动的水平仍然有限,还没有出现像谷爱凌一样的“标杆运动员”。

目前,上海、北京和广东的滑板队均没有官方层面的品牌赞助,只有部分队员获得了一些个人赞助,各滑板队对这方面的管理也较为宽松。“商业开发是我们取得成绩后的下一阶段才要考虑的事,当前周期还是以训练为主,如果成绩达不到,也不会有太多商业开发的空间。”顾卫峰说。

对中国滑板队来说,巴黎奥运会又是一次检验的时刻。在曾冰峰看来,中国当下的滑板竞技水平在国际上只能算中等偏上。因为滑板女子项目的全球水平都不高,中国女选手才有机会拿到奥运会入场券,“中国与其他国家基本处于同一起跑线”,曾冰峰说,而中国男子滑板的水平与美国、日本等国家相比“至少落后了10年”。如果将目光放得更长远,只有当男子项目发展起来,在国际赛事中取得一席之地,中国滑板才算真正实现飞跃。

应采访对象要求,文中王盛为化名