中国数字竞争力发展现状、原因分析及提升建议

提 要: 瑞士洛桑国际管理发展学院(IMD)最新发布的《2023世界数字竞争力排名》报告显示,我国数字竞争力国际排名连续两年下降至第19名,与排名首位的美国差距有所扩大。我国数字竞争力排名波动受到多个方面的原因影响,建议从三个方面着手提升我国数字竞争力:一是完善制度规范,优化数字发展环境;二是巩固发展优势,深化数字技术应用;三是补齐人才短板,筑牢数字增长底座。

关键词:数字竞争力;国际排名;数字经济

一、我国数字竞争力国际排名连续两年下降

近期,世界竞争力研究领域权威机构瑞士洛桑国际管理发展学院(IMD)连续第七年发布世界数字竞争力排名报告,对全球64个经济体的数字竞争力进行量化评价。与我国各界普遍关注数字经济规模、数实融合程度不同,该报告重点关注数字领域软环境建设。

(一)数字竞争力由知识、技术、未来就绪度三个因素构成

数字竞争力评价体系包括3个一级指标、9个二级指标和54个三级指标。其中,“知识”因素由人才、培训与教育、科学集中度3个二级指标构成,含19个三级指标。“技术”因素由治理框架、资本、技术框架3个二级指标构成,含18个三级指标。“未来就绪度”因素由适应态度、商业敏捷性、信息技术融合3个二级指标构成,含17个三级指标。IMD报告显示,2023年数字竞争力排名前十经济体分别为美国、荷兰、新加坡、丹麦、瑞士、韩国、瑞典、芬兰、中国台湾、中国香港。

(二)我国数字竞争力国际排名连续两年下降至第19名

一方面,我国与美国排名差距扩大。继2022年较上年排名下降2位后,我国2023年排名再次下降2位至第19名,而美国从第2名重回榜首。中美排名差距由2022年的15个名次扩大至2023年的18个名次。另一方面,我国不同指标排名升降变化存在明显差异。从一级指标看,我国“知识”指标排在第21名,较2022年下86897938edf8586301cb5e3479c86911e9135f89d1417381aa3973234088cfc0降4名;“技术”指标排在第22名,较2022年下降4名;“未来就绪度”指标排在第13名,较2022年上升2名。

二、我国数字竞争力全球排名波动的原因分析

近年来,我国数字经济、数字政府、数字社会发展成效显著,但数字化发展也存在不平衡不充分问题,应坚定数字化发展自信,辩证看待排名结果。一方面,IMD排名报告能够部分反映出各经济体数字领域软实力概况;另一方面,考虑到主观指标设置较多、指标数据来源分散且不可追溯、部分指标与数字领域紧密度不高等因素,报告对各经济体数字竞争力的真实情况刻画不够客观全面。

(一)个别排名下降和靠后指标显示我国存有弱项

一是我国人才培育和吸引力不足。从国内看,高校师生比不占优势。我国人口基数巨大,高等教育学生数量持续高位增长,而师资力量扩充较为缓慢。报告显示,我国高等教育师生比指标由2022年第40名下降至第45名(美国第18名)。从国际看,对国际青年人才吸引力偏弱。我国留学生输出人数长期超过来华留学生人数,“人才赤字”问题尚未得到根本扭转。报告显示,我国高等教育净流入学生指标排在第50名(美国第16名)。从企业看,我国企业对员工培训重视程度不足。2022年以来,国际经济下行压力加大,叠加国内经济增长缓慢,企业经营状况普遍不佳,通过主动压缩人员费用实现降本增效。报告显示,我国相关指标排名由第11名下降至第18名。

二是我国知识产权保护力度不足。与国际先进水平相比,我国知识产权保护工作仍存较大差距。当前,知识产权侵权违法行为呈现新型化、复杂化、高技术化等特点,我国知识产权保护仍存在法治化跟不上新技术新业态的蓬勃发展,行政执法机关和司法机关的协调有待加强等问题。报告显示,我国相关指标排名保持在第36名(美国第17名)。另一方面,软件领域知识产权保护力度尤显薄弱。我国软件领域侵权盗版行为多发,软件正版化推进还需持续加强。报告显示,我国盗版软件使用指标排在第56名(美国第1名)。

(二)部分下降和靠后指标或存不合理之处

一是报告对我国科研发展法治环境评价存在偏差。报告显示,我国技术开发应用的法律环境指标排名由2022年第16名下降至第24名(美国第10名);我国科研创新的法律环境指标排名由2022年第19名下降至第20名(美国第5名)。这两项指标均采用问卷调查数据,客观性欠缺,数据波动大。从实际看,我国科研体制机制改革取得积极进展。2022年,中央层面首次针对科技激励工作作出专项部署,中央深改委审议通过了《关于完善科技激励机制的若干意见》。新修订的《科学技术进步法》2022年1月1日起施行,全面继承和固化了我国在科技创新领域进行的改革探索和实践,建立和完善了国家创新体系以及科技创新的治理结构。

二是报告对我国科技领域就业占比评价合理性欠缺。报告显示,我国科技领域就业占比指标排在第52名(美国第18名)。该指标综合多个不同口径的数据源,数据质量存疑。另外,我国人口规模巨大,科技领域就业占比提升难度大,该指标无法有效反映科技人才储备情况。从实际看,我国科技人才规模不断扩大,研发人员全时当量已由2012年的324.7万人年提高到2022年的635.4万人年,稳居世界首位。

三是报告对我国数字产品与服务普及评价过于单一。报告显示,我国每千人中互联网用户数量指标排在第54名(美国第36名),保有智能手机的家庭比重指标排在第46名(美国第44名)。该指标仅体现数字技术的接入,无法反映数字技术使用情况。从实际看,我国数字包容水平持续提升。一方面,缩小城乡数字鸿沟。截至2023年6月,我国网民规模达10.79亿人,互联网普及率提升至76.4%,其中农村普及率达60.5%。网络扶贫行动向纵深发展,2023年上半年全国农村网络零售额达1.12万亿元,同比增长12.5%。另一方面,缩小群体数字鸿沟。信息无障碍建设持续推进,目前我国已完成1924家老年人常用网站和APP、超1.4亿台智能手机和智能电视的适老化改造升级。

(三)多个排名靠前指标凸显我国独具发展优势

一是科研成果产出丰富。报告显示,我国科学文章发表指标排在第1名,高科技专利授权指标排在第5名。近年来,我国人工智能等科技领域高水平论文发表数量跃居世界前列,5G等数字领域专利数量实现突破。2022年,我国在各学科最具影响力期刊上发表的论文数为16349篇,占世界总量的30.3%,首次超过美国,排名世界第一。

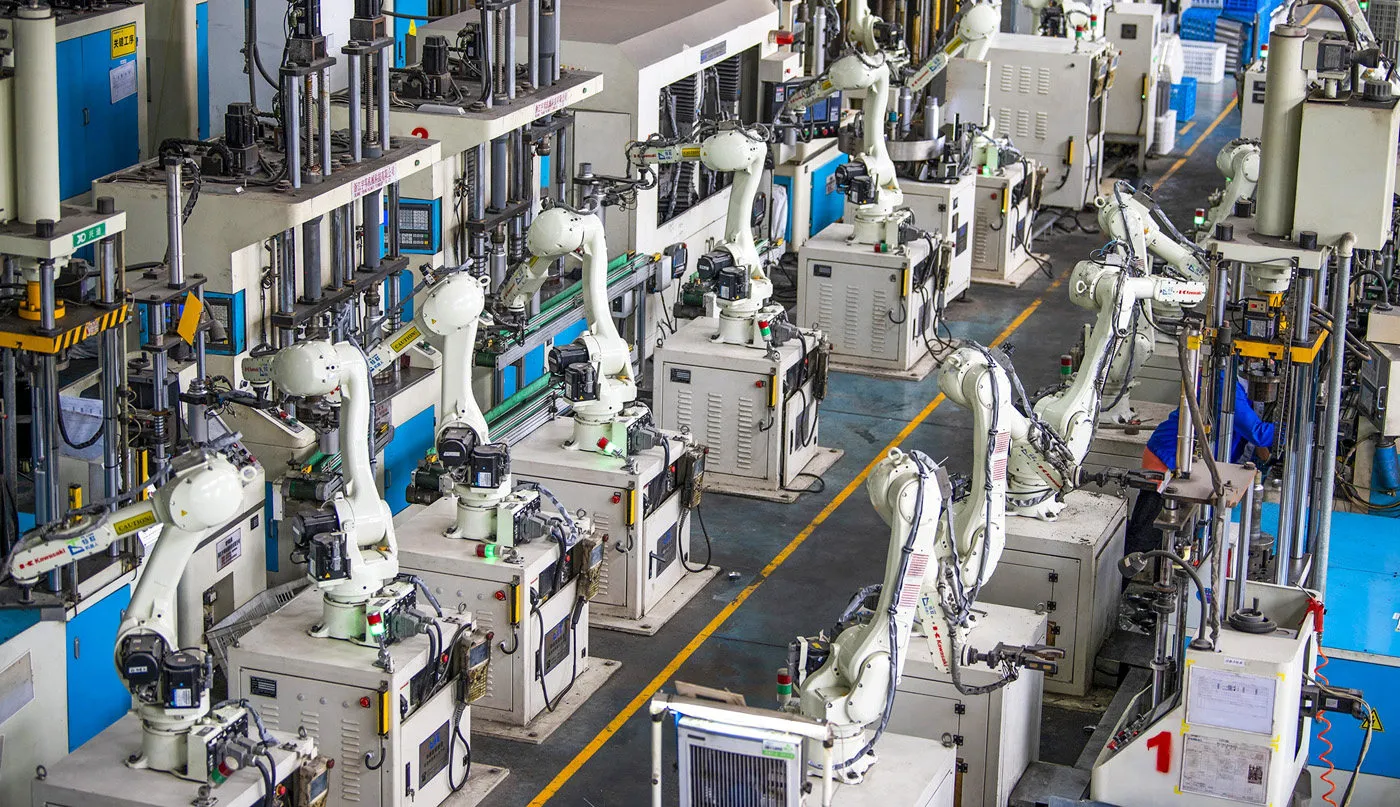

二是机器人应用水平领先。报告显示,我国教育与研发领域机器人、机器人部署数量占全世界份额均位列第1名。我国机器人产业基础能力明显提升,已成为全球最大的机器人应用市场,2022年新安装工业机器人占全球新安装数量的一半以上。

三是网络安全保障能力突出。报告显示,我国企业网络安全水平指标排在第9名,政府网络安全能力排在第3名。我国网络安全政策法规体系基本形成,全社会网络安全意识和防护技能大幅提高。

三、进一步提升我国数字竞争力的政策建议

党的十八大以来,我国数字经济取得举世瞩目发展成就,总体规模连续多年位居世界第二,对经济社会发展的引领支撑作用日益凸显。2023年中央经济工作会议强调,要大力推进新型工业化,发展数字经济,加快推动人工智能发展。在此背景下,应补齐IMD报告反映出的我国在人才培养和吸引、知识产权保护等软实力方面短板,加固我国科研成果产出、机器人应用水平、网络安全保障能力等长板,辩证看待科研发展法治环境、数字产品与服务普及等方面排名结果,多措并举培育世界一流的数字竞争力。

(一)完善制度规范,优化数字发展环境

一是优化制度环境。探索构建权利和义务对等的知识产权转化收益分配机制,在专利组合、专利与标准协同、专利协调联动、专利导航等方面进行制度创新。系统推进软件正版化,强化应用商店等互联网平台的盗版软件治理,打击应用程序侵权等软件领域不正当竞争行为,依法保护软件行业企业商业秘密和软件著作权。

二是优化舆论环境。下大气力加强国际传播能力建设,广泛宣介数字领域中国主张、中国智慧、中国方案,立体展示数字中国形象,把我国的数字化发展优势转化为话语优势。发挥新媒体主力军作用,打造民间账号矩阵,丰富国际舆论引导的发声主体。注重采用贴近不同区域、不同国家、不同群体受众的精准传播方式,增强国际传播的亲和力和实效性。

(二)巩固发展优势,深化数字技术应用

一是鼓励数字领域创新。要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,培育数字领域新质生产力。识别前沿领域的数字技术变革方向,加强关键前沿领域的战略研究布局和技术融通创新。充分利用好我国重大科学基础设施的集聚性优势,强化共性技术领域的多方协同创新。

二是深化机器人应用。推进机器人与5G、物联网、人工智能、扩展现实等数字技术深度融合,开发云化和智能化的机器人新产品,提高机器人的感知、认知和协同工作能力。开展工业机器人应用试点示范,支持工业机器人企业围绕新兴细分行业和新兴场景开发新产品、新模式。

三是强化网络安全保障。着力提升网络和数据安全保障意识和能力,强化数据安全风险评估和安全审查,加强跨领域网络安全信息共享和工作协同,加强政府、企事业单位网络安全业务培训,提升网络安全和数据失泄等威胁发现、监测预警、应急处置、攻击溯源能力。

(三)补齐人才短板,筑牢数字增长底座

一是创新数字人才培养方式。支持企业与院校共建,探索建立数字经济教学和实践基地,打造数字人才订单式和定制化培养平台。鼓励专业机构和企业开展数字经济在职培训,开展企业新型学徒制培训。实施编程教育普及工程,提升义务教育阶段学生数字素养。面向大学生、农民工、脱贫户等就业重点群体开展数字技能水平评估与提升行动。

二是完善人才引进制度体系。以引进数字领域“高精尖缺”人才为导向,规划设立专门的人才引进基金,建立符合国际惯例的激励机制,在项目经费支配、成果使用、组建研发团队等方面给海外高端人才更大自主权,制定外籍专家领衔国家科技项目的办法,支持海外引进人才深度参与国家计划项目、开展科研攻关。

参考文献

[1]瑞士洛桑国际管理发展学院. 2023世界数字竞争力排名(EB/OL). (2023-11-30)[2023-12-15]. https://www.imd.org/centers/wcc/ world-competitiveness-center/rankings/worlddigital-competitiveness-ranking/

[2]中国信息通信研究院.中国数字经济发展研究报告(2023年)(EB/OL).(2024-04-27)[2023-12-20]. http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ bps/202304/t20230427_419051.htm

[3]中国信息通信研究院.全球数字经济白皮书(2023年)(EB/OL). (2024-01-09)[2024-01-09]. http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ bps/202401/t20240109_469903.htm

[4]周丰祺,刘纳新.G20国家数字竞争力评价及启示[J].经济体制改革,2022(03):164-171.

[5]张琳,王李祥,胡燕妮.我国数字化人才短缺的问题成因及建议[J].信息通信技术与政策,2021(12):76-80.

(王李祥,中国信息通信研究院政策与经济研究所工程师;胡燕妮,中国信息通信研究院政策与经济研究所高级工程师)