张政敏:穿越千年 让文物“活”起来

“每件文物都是一段尘封的历史,把千百年前的文物‘叫醒’,就是一代代文博人努力奋斗的目标。”7月2日,张政敏向《科学导报》记者感叹道。

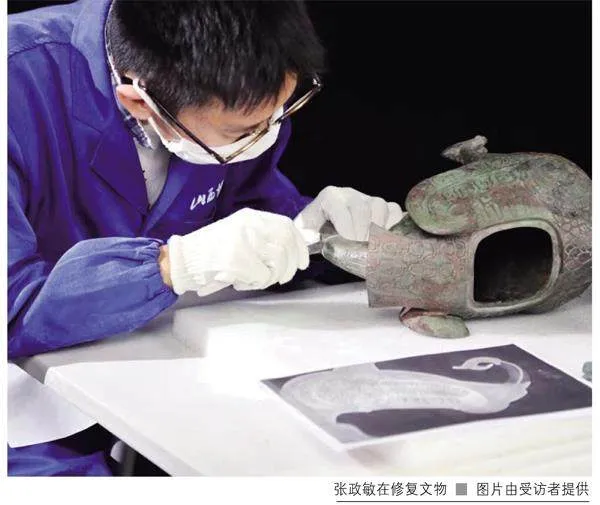

张政敏是山西博物院的一名文物修复师,凭借扎实的专业技能,曾获得全国文物行业职业技能大赛金属文物修复师项目一等奖。

张政敏自小就对文物保护颇感兴趣,大学选择了文物鉴定与修复专业。2014年,22岁的他进入山西博物院文保中心从事金属文物保护修复工作,与穿越时空的古老文物有了真正的交集。

真正参加工作以后,张政敏发现修复文物并没有想象中那样简单。在进入金属修复保护室的前3个月只做了一件事,那就是——拼对长治分水岭墓葬出土的青铜文物残片,小片拼大片,大片拼器物,要保证器物、纹路、花色一致,这是最起码的要求。张政敏只负责拼对,然后编号,之后的复原工作需要由更加资深的修复工作人员完成。

张政敏清晰地记得在入职的第4个月,一个青铜筒型器的残片被摆在他的工作台上。在师傅闫文祥的指点下,他把这些碎片清洗、拼接、整形、补配,从三分之一到三分之二,最后将这件古老的青铜器完美地呈现在自己面前。花费将近两个月时间,完成了他人生中第一次文物修复,张政敏觉得非常自豪。多年过去,张政敏早已记不清将这一系列工作重复了多少次,参与了多少个金属修复项目,修复了多少件文物。但是有这么一件重器让他终生难忘:山西博物院外,稍一抬头就能看到博物院的院徽,中央印刻着凤鸟回眸造型,这一造型的灵感来源便是山西省博物院镇馆之宝,也是让张政敏走近文物修复事业的“领路人”——晋侯鸟尊。

西周时期的晋侯鸟尊是山西博物院的“镇馆之宝”,在2000年被发现时损毁严重。为了让鸟尊重焕新生,众多文物修复人员付出长期的努力。2019年,张政敏参与到鸟尊保护修复的项目中,历时一年多,他和同事合力完成了鸟尊尾部关键性部分的修复工作,千年鸟尊最终得以完整呈现在游客面前。

开始修复工作时,张政敏发现修复难度大且复杂,残块外部附有土垢,已造成侵蚀和损害,断茬处还存在一定的锈蚀和补配残留物,能不能完整对接上还是一个问号。

“鸟尊的修复包含检测、清洗、原封护层清除、除锈、原补配物的去除、拼对、粘接、打磨、作色、封护等步骤。其中,‘检测’这一步骤,就像人去医院看病需要先做检查,文物修复也一样。需要借助X射线探伤观察器物特征、拉曼光谱检测锈蚀成分等方法先确定‘病因’,才能对症治疗。”说起修复鸟尊,张政敏滔滔不绝。

在接下来的日子里,张政敏先对器物整体及尾部象鼻本身残缺的残件进行X射线探伤,然后将残件浸泡在盛有去离子水溶液的容器中,用铜丝和刻刀去除表面的浮土及钙化物,接着使用脱脂棉蘸取溶液敷于锈蚀部位,锈蚀软化后用手术刀或者超声波洁牙机去除软化的锈蚀,最后清除尾部断茬处的锈蚀及补配残留物,茬口吻合后使用胶粘剂粘连固定。

历经数月,当晋侯鸟尊以完整的姿态展现在世人眼前时,张政敏感叹:“能亲手修复晋侯鸟尊,换来完璧之身,简直是一场奇妙的体验。”

因热爱而坚持到因责任而坚守,从业10余年来,经张政敏双手修复的青铜器数量近千件。当看到山西省博物院来往的游客在晋侯鸟尊前驻足拍照时,记者问张政敏:“这种画面是不是让你很有成就感?”张政敏扶了一下眼镜,笑着说:“修复师身上肩负着把文物‘叫醒’、让文化传承的光荣使命,每天在工作台前的全情投入,都是为了明天人们能与历史隔空对话。我只是一名幕后工作者,只为让文物‘活’起来。”