北京市1955年整编工作始末

随着1953年“一五”计划的全面实施和工业化建设的有力推进,全国范围的经济建设逐渐展开。但是,经济建设中存在的人、财、物浪费问题也引起中共中央的关注,由此发起了以“精简机构、整顿编制”为主攻方向的整编工作。北京市在全国整编工作中具有典型性,其经验被推广至全国。

中共中央部署“厉行节约,精简机构”

1955年4月,上海市政府机关党委通报对市府六个单位组织机构的检查结果,发现普遍存在着机构庞大、人浮于事、职责不清等问题。机构设置和编制不合理已使“机关陷入涣散状态,增添了机关内部无原则纠纷,成为助长机关官僚主义的恶劣作风最强的腐蚀剂”,必须通过“紧缩编制、厉行节约”来打破机关单位的混乱状态。上海市委建议,“绝不允许借口建立机构,借口发挥机构作用,来任意浪费人力、财力,消磨干部意志,掩饰官僚主义的恶性”,“每个单位必须揭露本单位在编制上、工作上存在的问题,提出改进方案,对官僚主义这种坏现象都应该具有义愤并积极地开展斗争”。这个报告上报中央后受到高度重视。中央指出,“类似机构臃肿,人浮于事,严重浪费人力物力财力,滋生官僚主义的现象,是目前全国各级组织中普遍存在的问题,必须引起重视”。

1955年4月,中共中央正式下发指示,要求在全国范围内进行一次“彻底清查和揭发,改变行政、事业、企业、工厂编制中的不合理情况,并通过合理精简机构,调整编制,改进领导作风”。同年6月,中央专门组成中央机关干部调整委员会,统一领导整编涉及的干部调整、配备、学习等相关事宜。7月初,中央又下发《关于厉行节约的决定》,计划通过调出一批干部加强下层和基层生产单位,合理使用人力,节约财力,使“厉行节约、反对浪费成为全国普遍的长期的经常的政治任务”,成为全民的运动。

1955年的精简工作,首先在中央一级和北京市一级党政机关内开展。其中中央一级机关存在的主要问题是,上层领导机关机构重叠、编制繁多,人浮于事、工作效率不高,而基层组织则是缺乏领导骨干,力量薄弱。为此,国务院发布《关于进一步做好国家机关精简工作的指示》,要求各级本着“精简机构、紧缩编制、调整干部”的方针,妥善制定全面规划方案,应简则简,应减则减,合理安排人力。国家机关精简工作,关系着厉行节约和缓解国家财力的成效,更为改善机关工作提供了必要条件。省、市、区一级党政机关的精简,本着“紧缩上层,充实基层,加快生产”的方向深入推进。总的精神是下大力精简省、市、区领导机关,对有派出机构的专员公署机构酌情缩减,企事业单位则按照增产节约、提升管理效能的目标试点“编制定员”,按合理比例调整非生产和非业务人员。

为了顺利推进精简工作,国务院还提出了具体流程和办法。第一,根据检查报告和实际情况,明确业务范围,划清权责关系,编订机构设置和人员安排。对于性质类似,层次重叠的都予以裁并;对于急需新增的都加快编排。为尽量缩减机构层次,除中央一级,省、市、区由原先三级制改为两级制。第二,将大部分国家机关的附属机构分立为事业单位,合并取消,不再占用行政编制。此目的是为了明确划分人员性质,最大限度地掌握和安排业务与非业务人员情况,减少相互挤占的不合理现象。第三,精简工作主要采用“首长负责,领导联系群众”的有效方法,紧抓“打通干部思想”这个关键点,使带头领导保持定力,对上对下消除抵触情绪和保守心态,制定出既符合业务需要,又满足精简原则的编制方案。第四,妥善安置和合理使用编余人员,是推进精简任务的关键环节。在中央各部门统筹调配下,将有业务能力的编余人员充实到基层生产单位和新部门,业务能力缺乏的,根据缺岗部门需求,尽量提供受训及调岗机会。

随着精简整编工作的不断推进,逐渐涉及行政管理职权方面的问题。1956年4月,在省市自治区党委书记参加的政治局扩大会议上,周恩来结合毛泽东的《论十大关系》,详尽剖析了我国经济体制存在的弊端,提出研究体制的问题,以调动一切积极因素开展社会主义建设。1956年5月11日至8月28日,周恩来主持国务院召开全国体制会议,就体制问题发表重要讲话并收集多方意见,制定通过《国务院关于改进国家行政体制的决议(草案)》。在改革国家行政体制问题上,该《决议(草案)》要求“划分中央与地方行政管理职权,下放一定机动权,实行中央与地方分级分工管理机构编制的制度,改变过去垂直管理机构编制的办法”。1957年1月,陈云在中央经济工作五人小组会议上表达了“简政放权,下放中央过分集中的权力给地方及企业,调整中央与地方、国家与企业的关系,通过精简、裁撤或合并一部分职能部门和办事机构”的意见。1957年2月,中央组织部按计划“并乡撤区”,减少领导层级,加强乡级领导,克服命令主义倾向,提升农村基层党组织领导水平,建立两级组织。

在“精简上层,加强下层”的要求下,中央各部门机构随着部分事业企业的下放而精简紧缩,削减了部分行政管理层级和非必要的机构,防范了权力过分集中或体制过分膨大造成“利益集团化”“特权阶层化”“机构官僚化”等的风险。例如从1957年到1960年,国务院机关在精简工作中相继“裁撤了19个单位,8个部委机构、8个直属机构、3个办事机构”。其次,各级组织部门纷纷“深入下层,调查机构庞大、手续繁多、办事迟缓的情形,亲自了解官僚主义、主观主义、形式主义给下级机关和基层单位造成的困难和恶果”,配合增产节约运动,精简机构,紧缩人员编制。

北京市贯彻“整顿编制,精简机构”

随着北京市各项事业发展,政府机构不断增设和扩大,城市发展需要大量干部人力,但机构与人员配置上的不平衡不合理造成了忙闲不均、拖拉推诿、外行领导内行的问题。北京市虽在1953年开展过一次小型整编,但“很多机关在组织机构上、编制上和人员配备上不合理的现象仍然没有得到彻底克服;仍然滋长着官僚主义、文牍主义和事务主义的毛病”。因此,当中共中央发出在全国范围内进行一次整编工作号召后,北京市委认为,其实质就是通过规划组织机构设置、调动人员布置来实现机关合理化管理和发展,所以“积极开展这项工作是十分必要的”。

为此,北京市委对整编工作高度重视,将其作为阶段性作风建设的重要抓手,进行了周密研究部署,并计划以三种方式进行。第一种是“输入式”,即通过增加编制或建立组织机构,克服体制不健全、基层忙乱、工作效率低下,妨碍发展的状况。第二种是“输出式”,即通过紧缩编制,克服人浮于事、机构臃肿、忙而又乱,工作效率不高,浪费人力的状况。第三种是“编余式”,即通过合理调配和安排超编人员,使他们“人尽其用、各属其职”。

(一)输入式整编

第一,建立基层组织形式。通过总结此前试建居民委员会的有益经验,北京市政府将建立居民委员会作为一项整顿街道组织机构的重要举措,以解决基层组织冗杂分散、工作忙乱拖拉的问题。北京市长彭真指出,在此基础上还可以设立街道办事处,作为市府或区政府的派出机构,配合指导工作。从1955年5月起,市政府着手在各区一定派出所辖区内,按照户籍责任段号召设立小型居民委员会,并适当撤并重叠或性质类似的组织机构。到10月底,在全市约17万人的13个派出所辖区内,共建立了104个小型居委会,达到了“统一调整街道组织、整顿积极分子队伍、加强街道组织和工作的目的”;到1955年11月,北京市“又相继在142个街道办事处辖区内,建立居民委员会1001个”,基本上扭转了过去组织繁杂,基层干部忙乱的局面。市、区政府在派出所和街道办事处建立起经常性的工作制度,为进一步整顿基层组织、密切市区政府与群众的联系提供了制度基础,保证了政策法令在基层的顺利执行。

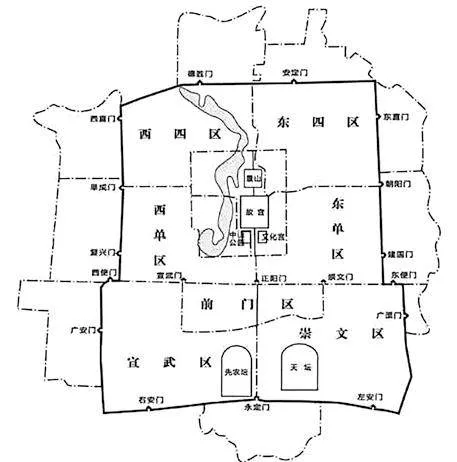

第二,推进市区乡组织机构调整。北京市委在向中共中央建议并取得同意后,从1955年7月开始,将原先16个行政区改为13个行政区划(城区由9个变为7个,郊区由7个变为6个),以加强集中领导。市政府机构主要是以合并或裁撤为主,其中有7个机构保持不变,合并了约11个机构,拆分了5个主要的经济建设发展部门,从而加强了市府对各部门、局的领导,减轻了机构庞杂、层次叠加、人员拥挤的不合理现象。市委由原来的8个主要部门扩展到22个,一面缓解了人员过分堆积、“几个人办一件事”的现象,另一面缓解了有些部门“无人办事”或“外行办事”的状况,避免了过去“因机构庞杂和因层次过多而滋生官僚主义的作风,也保障了领导机关能多和下级组织及群众直接接触”。在区委区政府这里,按照“一区一议”的原则,着重加强和调整区级机构和干部,除普遍加强原有的宣传部、组织部、统战部、财经部干部配备外,又新增工业部和商业科,负责管理区及所属农村的手工业生产合作社和统销工作;还增加民政科编制,协助农村基础工作的开展。鉴于乡级组织领导上的不合理现象,北京市“扩大乡行政区划,加强乡一级领导作用”:在划入区的近郊乡取消乡的建制,建立街道办事处和居民委员会;合并调整乡制的,重新改选乡人民委员会,并对应建立乡一级各部门组织。这些措施一面加强了乡一级党和政府的统一领导,适应了农村生产合作社的发展形势;一面解决了庞大拥挤、效率低下的乡干部队伍,干部待遇提高了,不负责任、推诿拖拉的情况也变少了,领导方法和作风都比较接近群众。

第三,加强基层党组织建设。在组织机构调整中,基层党组织及党员人数迅速发展,从1955年到1957年,北京市“党委总数从63个增加到301个,总支从378个增加到681个,支部从3758增加到7255个”。各级党组织在较为薄弱的工业、城建、农林、科技文卫、财经贸易部门快速建立和巩固,极大地配合了市、区组织机构调整工作,加强了党对中心工作的领导,为防范分散主义多头领导提供了组织力量和政治保障。尤其在1955年11月,市委组织部决定在京郊的312个乡巩固发展农村基层党组织,“结合建社整社工作,纠正农村支部的个人独断专行、支部生活涣散、民主生活不健全等行为,以便更好发挥党领导合作社的组织作用”。其间,聚焦国营商业、建筑业、农村手工业、学生、医务人员等党员力量薄弱环节,仅1956年一年就发展了6万余名基层党员,补充支援了城市基层岗位和郊区农村党组织力量;市委组织部还将全部市、区党员干部和党员骨干分析排队,统一调配,改善薄弱部门的配置状况。此外,通过开办轮训班、干训学校、市委党校、业余政治学校,有重点地培养选拔一批党员干部,全市共发展约100名局处级以上党员干部,约700名市科长级党员干部,约1000名区科长级党员干部,为精简编制工作提供了领导力量。

(二)输出式整编

第一,推进机关单位整编。1955年6月,经市委初步统计指出,无论是党的机关、国家机关、事业单位和群团企业等,精简1/3甚至精简1/2的单位不会造成工作困难,反而打破了“以往人海战术解决问题的旧方法,克服了官僚主义、文牍主义、事务主义,找到了完成任务做好工作的有效方法”。为此,市委动员市一级减少行政机关和事业、企业的上层机关,合并重复的、紧缩人多事少的、取消可有可无的机构,切实精简一切可能精简的机构和人员。市委提出的精简办法是:一是打通思想包袱和顾虑,阐明不是“裁员减薪”而是改进机关工作、克服文牍主义的方针;二是首长亲自领导检查研究业务,依照实际需要制定方案,动员群众自上而下开展缩编;三是妥善安排编余人员,做到合理有序。随后,北京市委市政府按照整编的要求和方法,扎实开展了市机关单位的紧缩编制工作,取得了较好成果。

以宣武区为例。1955年学习市委精神后,宣武区干部普遍“认识到整编工作不仅是形式上的机构问题,与北京市各项事业和长远发展都有意义,特别在提高工作效率上的密切关系”。随后,宣武区整编干部深入科室具体了解业务范围,召开科长联席会议确定初步编制方案,结合检查揭发部分“机关层次多,工作中存在官僚主义、人浮于事、忙闲不均的部门和情况”,在此基础上开展整编工作。在机构调整上,新增了粮食科和社会文化教育科;在编制紧缩上,“实际减编47人,减编30.5%。对减编47人中又抽出12人补充新增或其他科室,如社会文化教育科供给干部5人,商业科补充干部4人”。各科基本取消了科长下设组长的情况,使科长直接抓主要问题,并且在新增科室情况下优先内部调整,尽量不增加编制,由教育科外分设社会文化教育科,细化了教育工作的内容,并合理分配了工作任务。通过整编,基本解决了整编工作前忙闲不均的问题,减少了事务主义、文牍主义的缺点。

1955年至1957年,机关单位整编工作持续进行。鉴于1956年北京市委机关细致分工的需要增设了一些机构,但增设机构的干部水平与工作任务不相适应,设置了“从事文书工作的一般干事、事务性秘书、日常档案秘书等共748人,占总人数的74%”,助长了严重的机关文牍主义和事务主义现象。为解决上述问题,1957年2月北京市委机关再次做出精简编制具体方案,着重在消除文牍主义上作了较大努力:按各部情况只留2—5个事务性秘书,这样也大大减少了印发、收发、传达文件的非业务输送人员。最后市委各机关精简出421人,其中大部分被安排到区级或县级基层机关,或紧缺的工业、财贸、合作社从事服务后勤工作。整编工作使领导干部能集中精力研究政策,加强了分管部门业务管理能力,节省了开支。

第二,抓实厂矿企业整编。过去几年,北京市国营厂矿企业也曾开展过几次整编工作,但成效不大。原因有二:一是只精简了一些本该退休或休养的老弱病残人员,未真正从“改善管理、劳动组织及工作方法,提高劳动效率”入手,因习惯采用“人海战术”完成生产任务,人员不减反增。二是编余人员难以安置,干部对精简编制工作没有信心,导致整编工作雷声大、雨点小。鉴于过去工作不足,北京市编委会研究认为,必须打消“卸包袱”和“裁员减薪”的思想,妥善规划编余人员去向。在此基础上,1955年,北京市委依据“不使工人失业、不减职工收入”的原则,采取“轮换生产班次、增加工作班次”的方法,使每班生产人员不超过一定数额,编外人员轮班学习、短期轮训,等待国家调配。北京市几个厂矿企业召集领导干部与车间干部的联动会,制定“一厂一议,一企一议,一车间一议”的初步方案,将所有干部职工按班、组、车间建制,明确了管理权限,减少了组织层级,克服了效率低下的问题。经过精简部署,全市厂矿企业系统由原有的12万余人减少到9万—10万人,精简比例为1/4。整编工作不仅促使原先厂矿干部更积极高效地改善管理方法,提高生产效率,而且满足了国家培养更多技术骨干和管理型干部的愿望和要求,并逐步减少了国营企业的人员开支。因此,中共中央对北京市厂矿企业精简编制方法十分认可,认为“是目前处理厂矿企业多余干部职工比较妥善的一个办法”,要求各地各部门仿效试行,或在某些国家机关和中央机关的整编工作中也可试行。

(三)编余式整编

北京市一级各机关及附属单位整编工作,从1955年4月开始到10月基本结束。此后就进入改革机构、合理分配超编干部和组织集中学习的阶段。在处理调整干部和编余人员的工作中,周恩来特别指示,“要从国家整体利益出发,去除去弱留强的本位主义思想;必须依据各人情况,认真研究,反对简单草率、推出去了事的做法,对于调职、离职人员的具体困难,应当给以热情的关怀和必要的照顾。同时应当在国家机关工作人员中,普遍地进行充分的思想教育,使他们认识精简工作对于国家建设社会主义事业的重大意义,都能按照个人利益服从国家利益的原则,遵守纪律,服从调配,务求做到留者安心,去者愉快”。

为达到“紧缩编制、提高工作”的目的,1955年10月,北京市人民委员会专门下发《关于严格编制纪律加强分批学习工作的通知》,要求市府各单位(包括行政、事业、企业机构)遵循“厉行节约”精神,按照1955年批准的新编制数字,严肃控制,“增产增事不增人”。新建和扩建机构必须增加人员时,或在编人员因调职、降职、开除、死亡等原因缺额需补充时,须报编制委员会批准后,经人事部门从现有编余人员中统一调剂补充,一律不得擅自从社会上招收新职工,不得引用亲戚朋友或其他私人关系。为此,市一级机关在切实掌握所属单位各类人员情况后,建立了严格的干部人事管理制度,并坚决执行“分批学习、疏流工作”的办法,按期抽调干部组织轮换,由机关训练班专人领导编余人员的培训学习,拟订3—6个月的学习计划,以切实达到提高干部、转变方法、改进作风的目的,同时结合人事部门作风检查,安排抽调或对违犯纪律的予以处分开除。

以市人民委员会直属单位对编余人员处理、训练情况为例。政府系统各直属单位整编工作于1955年6月中旬结束。据统计,约共精简2690人,其中干部2402人。在精简干部中,调配至基层工作的647人,升学的青年干部47人,年老有病退休退职的99人,列为编外的长期病号150人,半休养76人,安置人员7人,尚无法处理的40人,其余1336人都采取轮流学习方式进行培养训练。如“市人民委员会统一集中训练了358名干部,其中专门安排226人学习政治,57人学习业务技能,75人学习文化”。各单位都尽量将青年干部和工作人员输送出来,由劳动局负责组织技术训练,适时安排到各技术或业务岗位。从政府系统各直属单位的具体情况来看,参加学习的青年干部达到1539人,占机构精简总数的57.2%。精简编制工作后,他们并未成为完全失业人员,大部分业务水平低下或作风不好的同志,经过培训后普遍提高了政治觉悟和业务水平。

对于上述编余人员,各单位又采取几种具体分配办法。自办训练班的单位,由单位首长亲自领导,拟订训练计划,适当扩大和充实现有常设训练机构,将业务特别突出的留在原单位,其余交由市人事部门按需调配。由市人民委员会统一集中训练的如政治班、文化班、统计班、土建专修班内编余人员,统一由原工作单位负责供给、待遇不变,供市各部门抽调。如市政建设部门从土建专修班内,挑选了50名初中以上文化水平的青年干部到工矿企业或郊区建设单位担任助理技术员,缓解了市政建设部门人力不足的状况。央行和国家税务总局训练班中,抽调了300余人支援东北和西北工业建设。“据统计,全市仅从市一级政府系统,就调派了1000余名骨干和青年知识分子充实基层工作”,这一系列措施既解决了编余人员的安置问题,又缓解了基层缺人的困难,促使领导干部亲自下基层,对于密切联系群众,提升工作效能起了关键作用。

1956年4月,北京市人民委员会又发出《关于加强编制管理工作的指示》,强调“严格执行编制工作是一切国家机关必须经常进行的一项重要工作,做好这个工作,及时消除国家机关中编制庞大、人浮于事的现象,不但可以使国家机关的经费大量节减,并且可以克服官僚主义,提高工作效率,使国家机关的工作不断地获得改进。因此重视这个工作,经常了解本单位和附属单位的编制情况,严格地执行编制纪律,应是编制工作中经常的重要业务之一”。随后,市人民委员会作出“研究各类人员合理比例;严格控制编制数字;掌握超编人员名单和变动情况;定期报告市人民委员会人事局”等四项经常性工作制度,严防编余增长,巩固整编成果。

北京市整编工作成效

整编工作,是在适应大规模经济建设的历史形势和发展要求下提出的,目的是解决由组织机构和编制设置不合理引发的“机构臃肿、人浮于事,忙闲不均等机关官僚主义”。整顿机构与精简编制工作,对机关官僚主义的打击是显而易见的。

减轻了机构臃肿人浮于事的状况。在1955年一年里,北京市一级整编精简人数共2万余人,人员精简比例达到24.47%。其中,党群系统精简320人,占精简总数的16.28%;行政单位精简4253人,占比20.42%;事业单位精简5122人,占比26.25%;企业系统精简1万余人,占比26.09%。

完善了基层党组织领导构架。整编过程中北京市对基层党组织的充实和发展,不仅增添了执行力量,而且克服了党组织分散领导和多头领导的现象,改进了地方领导机构方面的组织形式和工作

制度。

优化了党对干部的管理体制。在整编和干部调配工作中发现,大部分技术、业务、专业干部都需要相对稳定的工作环境和部门,不能反复调来调去。但只靠市委组织部来负责干部工作,不仅难以掌握种类复杂、业务细密、数量庞大的干部队伍,而且容易形成“人非其用”的人力财力浪费和编制不均的情况。所以在整编过程中,市委组织部管干部逐渐被“分部分级管理”的制度所取代,即由党委各部门分工管理各级干部,层层统一管理开列干部职务表,直到中央。分级分部管理制度是党对干部管理方法的有效调整,便于全面掌握干部在政治思想、领导能力、业务水平方面的不同特点,更好更大地发挥了干部效能,解决了领导能力不适配问题。

削减了厂矿企业管理中的命令主义。50年代初期,我国国营企业推行“一长制”(厂长负责制),后来发现这种管理模式存在厂长滥用权力、独断专行、命令主义的弊端。为克服这两方面问题,北京市按照中共八大确立的“党委领导并结合厂长负责制”,在整编期间对国营厂矿企业领导制度进行改革,健全了党组织领导和群众监督的各种制度,减少了国营企业领导中的命令主义作风。

在对北京市国家干部的精简编制工作中,1957年干部总量比1954年增加约8000余人,比1956年减少约18361人。整体上看,国家干部各类型都在1954年到1956年稍微增长之后,在1957年又回到1955年的水平,这得益于持续的机构调整和精简编制工作。根据各部门反馈报告,精简后各部门普遍“减少了许多不必要的公文、报表、会议和办事手续,也克服了过去领导不调查研究、不检查工作、不深入实际、不接近群众的作风,在改进落后陈旧的工作方法中也纠正了墨守成规的保守思想”,基本实现了将精简工作“同提升领导作风和改善领导方法密切结合”的要求。还通过加强国家机关编制管理和监督制度、人事制度,严格监督把控编制增减和人事招收,严厉处分了一批任意增设机构、扩大编制、增加员工和任用私人的部门。

总之,新中国成立之初的整编工作适应了经济建设发展需要,基本解决了机构庞杂、忙闲不均的情况,改进了机关工作,提高了工作效率,是提高执政能力和执政水平的一项关键举措。(责任编辑崔立仁)

【本文是2022年浙江省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心课题“中国共产党窑洞对研究”(22CCG43)阶段性成果】

作者:中共北京市委党校党史党建教研部讲师,北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、北京党建研究基地研究员