花身副丽鱼性腺发育组织学观察与初步分析

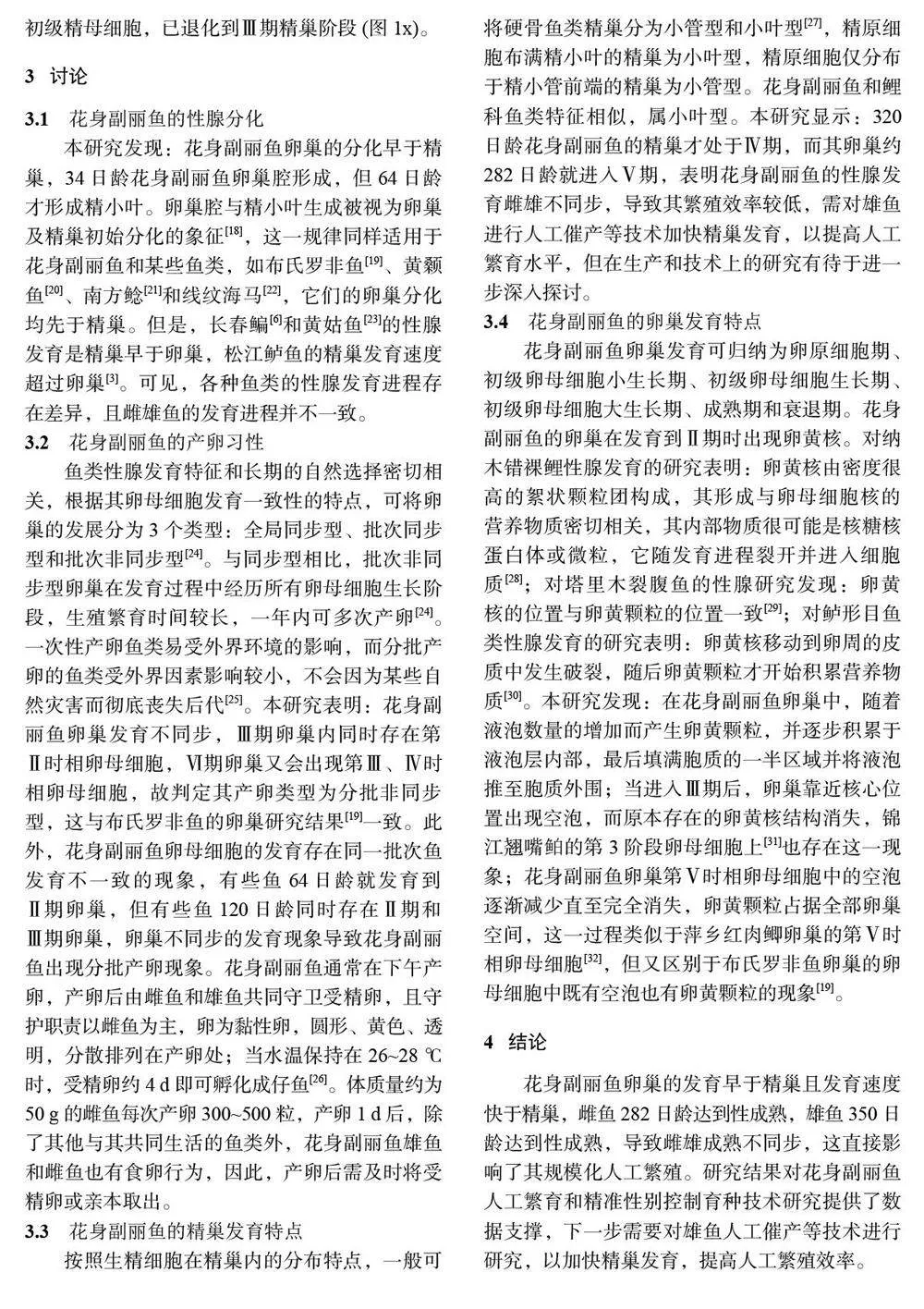

摘要: 【目的】掌握花身副丽鱼(Cichlasoma managuense) 的性腺分化和发育规律,系统描述其各期精巢和卵巢的形态结构、特征及变化。【方法】利用石蜡切片对花身副丽鱼性腺发育的结构和时相进行研究。【结果】花身副丽鱼的精巢和卵巢发育分为6 个时期,约30 日龄性腺出现分化。卵巢发育属于分批不同步型,为分批不同步产卵,第Ⅰ期最早出现在34 日龄;第Ⅱ期出现在64 日龄;第Ⅲ期分为前、中、后期,分别出现在120、140、165 日龄;第Ⅳ期也分为前、中、后期,分别出现在180、200、247 日龄;第Ⅴ期出现在282 日龄,达到性成熟,此时鱼体质量为(9.70±2.20) g;之后逐渐进入第Ⅵ期。精巢属于小叶型,发育略晚于卵巢,第Ⅰ期出现在64 日龄;第Ⅱ期出现在110 日龄;第Ⅲ期出现在180 日龄;第Ⅳ期出现在320 日龄;第Ⅴ期出现在350 日龄,达到性成熟,此时鱼体质量为(40.77±18.20) g;之后逐渐进入第Ⅵ期。【结论】花身副丽鱼的卵巢发育早于精巢且发育速度快于精巢,导致雌、雄成熟不同步,需要对雄鱼进行人工催产等技术加快精巢发育以提高人工繁殖效率。本研究对花身副丽鱼人工繁育和精准性别控制育种技术研究提供了数据支撑。

关键词: 花身副丽鱼;组织学观察;性腺发育;小叶型

中图分类号: S917.4 文献标志码: A 文章编号: 1004–390X (2024) 02−0070−06

生殖系统是鱼繁殖过程的中心,它有赖于生物早期性腺的正常形成和分化。鱼的繁殖体系分为生殖腺和生殖导管,生殖腺包括精巢和卵巢,生殖管道包括输精管和输卵管。通过性腺发育组织学的观察研究,可以摸清生殖腺在不同发育阶段的特性,对鱼类的强化育种、人工繁殖以及人为性别控制诱导时机的确定具有重大意义[1-2]。目前,对鱼类生殖腺发育的研究已有许多成果[3-6]。对于精巢类型,多数学者按照精细胞的排列方法将其分成小管型与小叶型[7],且大部分鱼类精巢均为小叶型;而部分学者则是根据精小叶的排列方式将其分成壶腹型和辐射型[6, 8]。对于性腺发育阶段的划分,常按照鱼类生殖细胞开始出现的时间将精巢划分成Ⅰ~Ⅵ期,一般而言,硬骨鱼类精巢体积小,形状为细带或长囊状[9-10];卵巢的发育时期一般是根据卵巢内不同时间卵母细胞的比例、形态和体积划分为Ⅰ~Ⅵ期。

花身副丽鱼(Cichlasoma managuense) 隶属于鲈形目(Perciformes) 慈鲷科(Cichlidae) 丽体鱼属(Cichlasoma),产地为尼加拉瓜,为产地肉食性鱼类,可控制河流湖泊小杂鱼的过度繁殖[11-12];该鱼种肉质鲜美,可发展为经济鱼类。对于花身副丽鱼的研究主要集中于池塘养殖、繁殖技术、肌肉营养、苗种培育、养殖病害防治等方面[12-16],但其性腺发育组织学研究还未见报道。一直以来,由于雌、雄花身副丽鱼成熟不同步导致难以人工繁殖,限制了该经济鱼类产业的可持续发展。本研究采用石蜡切片法观察花身副丽鱼性腺发育全过程,掌握其性腺发育及成熟规律并确定繁殖期,以期为其人工繁殖、人工性别控制技术及选育新品种提供数据支撑。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试材料取自西双版纳土著鱼繁育中心养殖场2021 年刚出膜的仔鱼,在实验室培育1 个月后取样,用丰年虫幼虫作为开口饵料,长至幼鱼期转投人工配合饲料,养殖期间定时吸污、换水,保持良好的生活环境。鱼苗开始出膜后每月随机抽样30 尾,测量其全长、体长、体高、体质量等生物学指标, 解剖后将性腺取出并用Bouin’s 液固定,用于制作组织切片。

1.2 试验方法

参考顾海龙等[6]的方法制作切片。首先将固定好的样品进行梯度酒精脱水处理,再通过二甲苯进行透明处理,最后用石蜡包埋并连续切片,切片厚度约5 μm。将制好的切片置于恒温箱烘烤至干燥,用二甲苯脱蜡,再用梯度酒精进行复水处理,采用HE 染料进行染色,再依次进行脱水,最后透明并用中性树胶封片,在显微镜下观察和拍照记录。精巢和卵巢发育依据刘筠[9]的方法分为Ⅰ~Ⅵ期,卵细胞发育依据楼允东[17]的方法分为6 个时相。

2 结果与分析

2.1 卵巢形态及组织学分期特征

2.1.1 Ⅰ期卵巢

花身副丽鱼Ⅰ期卵巢出现在34 日龄,此时尚不能清楚地观察到卵巢,解剖后在腹腔内隐约可以看到与鳔腔腹膜贴近的区域有条极细的透明线状结构,无法辨别雌雄。Ⅰ期卵巢内主要为第Ⅰ时相卵母细胞,处于卵原细胞阶段,细胞呈圆形、不规则多边形、椭圆形、三角形等形态,体积较小。细胞核大于细胞质,细胞核内有1 个核仁,位于核中央(图1a 和1b)。