野外地质实习中思政建设的融入路径与实践

基金项目:中国石油大学(北京)克拉玛依校区教育教学研究与改革项目“《普通地质学》室内与室外教学环节改革与探讨”(JG2021005);新疆维吾尔自治区自然科学面上基金“砂砾岩致密储层甜点成因机理”(2021D01A201)

第一作者简介:于景维(1985-),男,汉族,山东文登人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为储层沉积学相关教学与科研。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.22.043

摘 要:该文以思政建设融入野外地质实习面临的问题为突破,从提升野外带队教师人文素养、深入挖掘核心思政元素,以及短时间、具体化、多方式的融入方式等方面探索思政建设路径。以中国石油大学(北京)克拉玛依校区野外地质实习中思政建设为例进行研究,发现实践效果较好,可充分发挥野外地质实习中思政建设在立德树人方面的示范引领作用。

关键词:野外地质实习;思政建设;思政元素;融入方法;立德树人

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)22-0176-04

Abstract: Based on relative questions on ideological and political construction participation in field geological practice, the path of ideological and political construction were discussed with improvement of the humanistic quality of field leading teachers, excavation of the core ideological and political elements and integration of short time, concretization and multi-way. Taking the ideological and political construction in the field geological practice in China University of Petroleum-Beijing at Karamay as an example, it is found that the practice effect is better, which can gives full play to the demonstration and leading role of ideological and political construction in field geological practice in moral education

Keywords: field geological practice; ideological and political construction; ideological and political elements; integration method; fostering virtue through education

思想政治教育是高等教育的关键内容之一,也是高校的重要工作[1-3]。2018年召开的全国教育大会及新时代全国高等学校本科教育工作会议强调立德树人的成效是检验学校一切工作的根本标准,而落实立德树人任务的关键环节就是课程思政建设。课程思政建设的内容可划分为系统性和日常性思想政治教育。系统性思想政治教育就是将思想政治教育作为完整教育内容,按照内容的知识结构序列对学生进行讲授,比如思想道德与法治、马克思主义基本原理概论等课程。日常性思想政治教育就是根据国内外形式发展的需要及学生的思想实际,将专业课同思政课的价值引领进行紧密结合,解决学生在实际生活中出现的各种思想问题,而这种类型教育难点在于从专业课中挖掘思政元素,同专业课教育有机融合助力学生发展。现阶段多数日常性思想政治教育往往集中于室内课堂,教师通过口述或者1~2张PPT融合思政元素与课程知识点,为学生带去正确“三观”引领,对于室外实践教学中课程思政建设的融入较少。“Tell me and I will forget. Show me and I may remember.Involve me and I will understand”,这句话能够反映出只有学生参与教学活动,课程思政对于学生的影响会更加深刻,也就是课程思政结合实践性强的课程知识点对于学生价值引领效果会更加明显。

普通地质学是资源勘查工程等地质相关专业的一门基础必修课,是引领学生进入地学殿堂的启蒙课,其重要性不言而喻[4-5]。该课程的突出特点就是实践性强,表现为课堂上较为抽象的理论知识需要大量的实践学习进行验证,实践学习类型除了室内实验,最重要的是课程结束后10天左右的野外地质实习。实习过程中学生全程参与教学活动,可概括成“用自己的双脚去丈量地质之美”,通过所观察到的地质现象,利用课堂所学理论知识进行描述和分析,整个过程既巩固了理论知识,又可培养相关人文精神,对人才综合培养意义重大。将野外地质实习同思政建设有机融入,通过具有地域特色的思政教育有效解决学生实习过程中的思想问题是目前亟待突破的难点。本文以中国石油大学(北京)克拉玛依校区普通地质学野外地质实习为例,对野外地质实习过程中的思政元素进行深入挖掘,分析实习过程中课程建设案例,明确野外地质实习中思政建设的融入多元路径。

一 思政建设融入野外地质实习面临的问题

(一) 为何融入

自从2018年召开全国教育大会及新时代全国高等学校本科教育工作会议后,各大高校积极落实会议精神,课程思政普遍走入室内课堂,但室外实践课程却很少建立思政建设与专业实践的有机切入点,不利于实现全程育人、全方位育人的目标[6-8]。中国工程院院士周福霖曾在采访中说到,“老师是学生的榜样,要教好学生,要塑造学生的灵魂,首先老师自己必须有一个纯净的灵魂、高尚的灵魂”。较多野外带队教师本身并不清楚课程思政融入的价值和意义,导致人云亦云,很难达到思政建设的目的。同时野外地质实习是地质相关专业培养学生必不可少的重要实践环节,其目的是将理论应用于实践,培养学生在实际工作中分析问题、解决问题的能力。缺乏课程思政的融入,学生很难认识到学习的重要性和价值,仅仅是在“跟随性思维方式”驱动下进行专业技能模拟,教学效果大打折扣。因此,需要融入课程思政引领专业实践内容的深化。

(二) 融入什么

在前人研究基础上发现可融入的思政要素较多,包括团队合作精神、吃苦耐劳精神、克服困难精神、安全环保意识和美丽中国教育等等[9-10]。如果将所有的要素都融入野外地质实习过程,看似内容丰富,认为会让学生受益匪浅,可实际应用效果并不理想。野外地质实习相当于认知实习,大部分时间会让学生以小组的形式对地质现象进行观察和描述。当所有思政要素都融入后,教师指导时间会延长,在固定的时间段中就会压缩学生自学的时间,减少学生观察野外地质现象的机会,导致学生不能充分将野外现象同课堂理论相融合;如果教师的指导不延长时间,思政要素的融入会显得很仓促,很难让学生体会到思政的魅力,造成课程建设同思政要素难以有机结合。融入的思政要素需要按照一定的标准进行选择。

(三) 如何融入

学生在室内教学过程中已经熟悉课程思政的融入,教师通常在课堂进行过程中通过口述或者1~2张PPT及短时间视频,在介绍课程知识点的同时结合思政元素帮助学生塑造正确价值观。在野外地质实习过程中,师生面对的环境是杂草丛生、荒无人烟的山间野地,现代化教学设备无法带入,只有扩音器及小白板,在这种条件下通过何种形式将思政要素同专业课程进行融入为亟待解决的问题。同时,野外地质实习中思政建设的融入处于起步阶段,带队教师对于思政元素的融入较为随意,想到什么说什么,缺乏一定的引导性和规律性,实习结束后,学生很难留下深刻印象,未能实现思政要素融入的意义。

二 野外地质实习课程思政的融入路径

(一) 提升野外带队教师人文素养

唐代文学家韩愈所作《师说》中提到,“师者,所以传道受业解惑也”,反映出教师全方面育人的职责,其中“传道”位于“受业解惑”之前,明确教师重在传播民族的智慧及灵魂。野外地质实习过程中,学生普遍有一定程度的向师性,教师的思想和品行能够对学生产生深刻影响。就像是沉积教学方向的带队教师,在野外地质实习过程中会给学生重点描述野外的沉积作用一样,如果教师本身对于民族智慧及灵魂等人文素养有十分深刻的理解,从言行中就会让学生感受到民族智慧及灵魂的魅力,学生进而会自发成为民族智慧及灵魂的传播者。

如何提升野外带队教师的人文素养成为野外地质实习过程中课程思政融入的路口。在调研前人文献基础上,首先带队教师应不断强化理论知识的学习,通过书籍、网络、报纸及电视等多元化手段重点关注国家、社会文化热点,拓宽思维的广度和深度。其中党员教师需积极参加党组织生活会,学习文件内容,领会文件精神,增强文化自信,丰富文化系统。其次带队教师应加强同人文学科的交流,以听课等方式建立理工科同人文学科知识的桥梁,加强内容之间的联系。同时在课余时间同学生进行沟通,及时了解现阶段大部分学生思想动态,查找思想漏洞,做到有的放矢。

(二) 深入挖掘核心思政元素

思想政治工作是高校一切工作的“生命线”,而思政元素是这条生命线的关键,能够帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观。前人对野外地质实习中思政元素进行过挖掘,包括“爱国主义教育”“团结协作教育”等多方面元素,为思政建设的融入提供较多素材。虽然思政元素面面俱到,但往往以教师为中心,挖掘不够深入,停留在较浅的层面[9]。最重要的是缺乏1~2个核心思政元素的深入挖掘,学生表面都接受了,但是未进到心中。例如教师以“规则意识教育”为着力点,要求学生在野外地质实习的过程中听从教师指挥,对于大学生而言,这一类的“规则意识”不仅仅在野外地质实习,在平时学习、生活中都已得到启示,同专业融入的效果不太明显。因此,融入的思政要素需要与学生 “共情”,深入到学生内心,思政元素融入的目的才能达到[11-12]。

(三) 改善思政元素融入方式

教师人文素养在得到提升的同时,也应当考虑对思政元素的融入方式进行适当的改善。不同于课堂教学中理论授课,野外地质实习需要教师带领学生在地质路线中寻找专业认知现象,将现象同思政进行融合,才能达到思政融入的效果。由于课程思政融入的主要目的是从思想上激发学生参与学习的积极性,为专业知识的深入学习搭建坚实平台,因此思政要素的融入需要具有短时间、具体化、多方式的特征。学生在野外地质实习时间有限,教师常用口述的方式进行思政要素的讲解,如果教师花费较长时间讲解,容易“喧宾夺主”,不利于专业知识的传授,某些情况下行动比语言更有说服力,例如学生通过实习就能感受到野外地质实习的艰苦,完成实习本身就已加强克服困难的精神动力,如果教师在实习过程中花大量时间强调学生要具有克服困难的精神,有些画蛇添足之嫌。因此,采取“能做不用说,要说需精简”的方式,短时间搭建课程思政平台,使学生高效接受思政教育熏陶。同时要想课程思政融入更加有效,选择的思政要素需要让师生产生情感共鸣,使学生对于专业知识学习更加渴望,空洞的语言很难达到目的,思政融入方式过于刻板和生硬,具体化实例才可带动学生学习的积极性。野外地质实习在学生的眼中就是长途跋涉的旅行,一路上教师仅仅依靠口述的方式进行思政同专业课的融合,很难吸引学生注意力,甚至加剧学生对于教师讲解的抵触,如果能让学生参与思政融入的过程,就能提升思政融入的效果,推动学生塑造正确价值观。

三 野外地质实习中思政建设实践

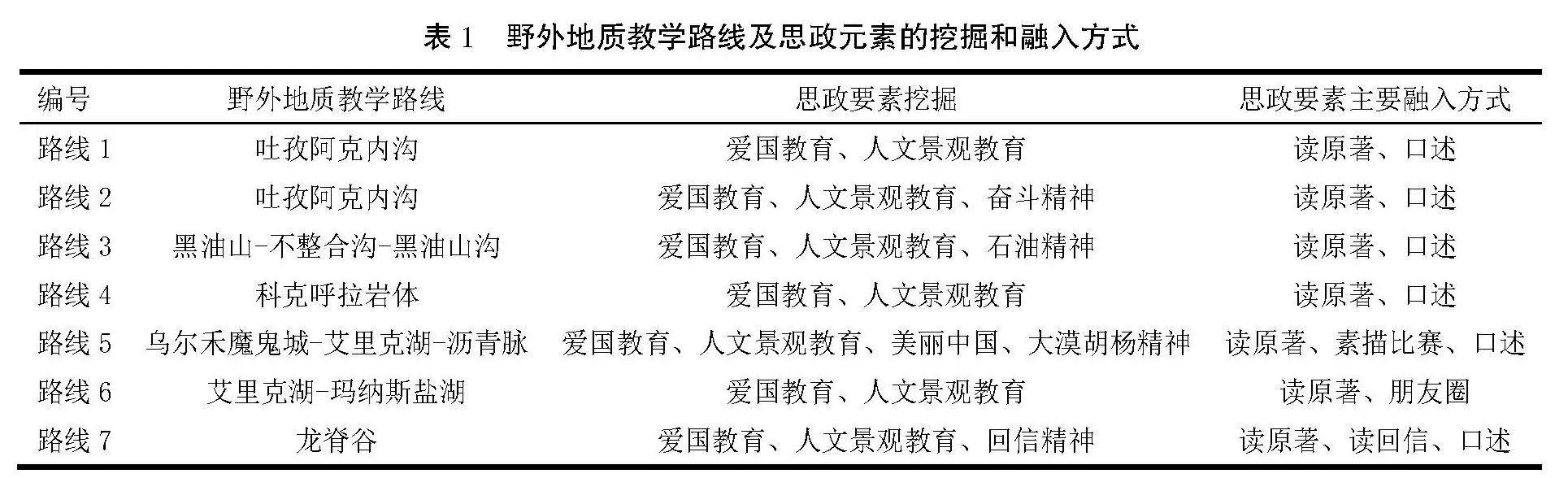

野外地质实习以克拉玛依市周边200 km范围内准噶尔盆地西北缘及和什托洛盖盆地白杨河凹陷内地质现象为实习对象,实习时间在每年的7—8月,实习内容涉及外力地质作用观察、现代沉积观察,以及古生代、中生代、新生代沉积地层的观察与描述、花岗岩侵入体和火山岩的观察与描述,褶皱、断裂、不整合等地质现象的观察分析,开发出7条野外地质教学路线(表1)。

由于实践导师在早期实习过程中重点传授理论专业知识,忽略思政教育的融入。针对实践教学同思政融入脱节的问题,校区组织优秀党员教师成立实践团队,团队中成员政治方向明确,除积极参加党组织活动外,每天通过“学习强国”APP等网络媒介自觉学习国家重要指示精神,丰富新时代下思想信息库。团队在野外地质实习前一个月左右时间进行研讨,对野外地质实习中思政建设环节进行探索,基于 “为何融入、融入什么、如何融入”等原始问题,综合考虑实习时间、党组织生活会内容及学生心理状态等因素,逐渐形成“行红色之旅、全贯穿原著、建人文核心”的思政建设新路径(表1)。

首先,野外地质实习开始之前,实践带队教师以“为红军庆生,行野外红色之旅”为标题进行野外地质实习的动员,除了讲授实习区地层系统、地质概况、自然地理,以及路线踏勘目的、方法和要求,还要强调野外地质实习的爱国教育意义:“中华民族走出苦难,依赖于一支英雄的人民军队,军队在建立及发展过程中经历许多的坎坷和波折。野外地质实习过程中也会遇到一些困难,希望各组同学团结一致,认真对待,用实际行动为红军庆生。”虽然话语不长,已让学生对野外地质实习可能面临的困难有所了解,在“为红军庆生”的鼓舞下,学生会有更大勇气面对困难,并做好克服困难的准备。基于思政元素融入需要具体化的要求,选择读原著的方式,让学生从红军奋斗的历史中汲取力量,增强文化自信。教师会在所带班级中随机选择一组同学,利用5分钟时间读原著《军歌嘹亮》的一个章节,章节的选择同实习教学时间和路线的地形有一定联系。例如第一天的实习路线地形平整,教师会让学生选择《横扫七百里的辉煌胜利》一节中“一场是打还是跑的大争论”进行朗读,为学生还原一个有血有肉的红军,在面对第二次“围剿”的困难面前也会有畏难情绪产生,但最终上下团结,克服困难,主张坚持斗争战略。此阶段以爱国教育为核心,为学生顺利完成实习奠定思想基础。

野外地质实习过程中,按照拟定的实习路线,对选定的观察点进行细致的踏勘实习,包括对地层、构造、岩性和沉积构造等内容开展实习活动。在此过程中,学生常将野外地质实习同旅游挂钩,旅游最吸引人的就是人文景观,需要将人文景观思政元素作为野外地质实习核心元素重点挖掘,结合爱国等其他思政元素无痕融入,以点带面,使学生对于思政元素印象深刻,提升思政融入的效果。例如,在黑油山路线中,教师会为学生们讲一位维吾尔族老人,他住在附近的地窖里收集原油,用毛驴运到附近地区换取生活用品的小故事。基于故事向同学们提问“为什么原油会出露在地表?”及“原油的价值有哪些?”等问题,一边阐述油气地质相关知识,一边引导学生思考石油资源对于国家的重要意义,进而鼓励学生应具有“不出油,不死心”的石油精神,立志为国家能源事业而奋斗。此阶段以人文景观教育为核心,提升学生野外地质实习动力,加强多元思政的综合融入。

踏勘结束后,按时完成踏勘阶段的资料整理,结合指导教师讲授的内容,对每天的实习内容进行总结。总结的成果必须要求展示,一方面让学生自己找差距,另一方面加强思政元素的再融合。例如,在乌尔禾魔鬼城路线中,学生在实习过程中会观察到各式各样有意思的风蚀地貌,带队教师要让学生将地质地貌现象进行素描。由于时间有限,学生会将地质地貌进行拍摄后回基地进行整理。教师要求学生将整理好的素描图展示到朋友圈,以“朋友圈点赞大赛”的形式展现中国大好河山,让学生直接参与学科专业及地方旅游的宣传,获得满足感。又如在龙脊谷实习结束后,教师让学生朗读习近平总书记给中国石油大学(北京)克拉玛依校区毕业生的回信,一方面增强学生的幸福感,另一方面让学生从心里感受到地质人的不易,争取成为回信中所讲的“可堪大用、能担重任的西部建设者”。

四 结束语

基于实践教学中思政建设脱节和人才培育目标之间的矛盾,从“为何融入、融入什么、如何融入”角度思考,确定提升野外带队教师人文素养、深入挖掘核心思政元素,以及短时间、具体化、多方式的融入方式的思政建设路径,结合实际野外地质实习实例,将思政元素贯穿野外地质实习全过程,通过多元融合方式提升思政建设融入效果,充分发挥思政建设在立德树人方面的示范引领作用。

参考文献:

[1] 高德毅,宗爱东.从思政课程到课程思政:从战略高度构建高校思想政治教育课程体系[J].中国高等教育,2017(1):43-46.

[2] 邱伟光.课程思政的价值意蕴与生成路径[J].思想理论教育,2017(7):10-14.

[3] 盛鹏飞.地学课程思政内容探索与建设思考[J].中国地质教育,2020,29(3):56-59.

[4] 王家生,谢树成,龚一鸣.“普通地质学”野外和室内实践教学改革与体会[J].中国地质教育,2009,18(2):79-82.

[5] 王博,舒良树,解国爱,等.教改新形势下如何提高《普通地质学》野外教学质量的思考[J].教育教学论坛,2013(8):99-101.

[6] 肖伟才.理论教学与实践教学一体化教学模式的探索与实践[J].实验室研究与探索,2011,30(4):81-84.

[7] 郑永廷.把高校思想政治工作贯穿教育教学全过程的若干思考——学习习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的讲话[J].思想理论教育,2017(1):4-9.

[8] 梁伟,马俊,梅旭成.高校“三全育人”理念的内涵与实践[J].学校党建与思想教育,2020(4):36-38.

[9] 林木森,李晓敏,肖爱芳,等.地质实践教学与思政教育的有机融合——以地质认识实习为例[J].教育教学论坛,2021(12):25-28.

[10] 刘兴平.高校“大思政”格局的理论定位与实践建构[J].思想教育研究,2018(4):104-108.

[11] 彭玲.高校思想政治教育亲和力的提升路径研究[D].南宁:广西大学,2018.

[12] 陈琳.情感互动如何促进思政课情感教学——基于情感社会学的解读[J].湖南第一师范学院学报,2022,22(2):70-75.