新工科背景下高校本科生毕业设计指导模式创新与实践

基金项目:2023年陕西省学位与研究生教育研究项目“科技论文写作中的批判性思维与GPT辅助”(SXGERC2023021);2023年度西北工业大学教育教学改革研究项目“新工科背景下理工科专业毕业设计指导模式创新与实践”(23GZ13211)

第一作者简介:谢络(1992-),男,汉族,陕西绥德人,博士,副教授。研究方向为水下航行器减阻降噪。

*通信作者:胡海豹(1979-),男,汉族,河南邓县人,博士,教授。研究方向为水下仿生与流动控制。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.22.018

摘 要:本科生毕业设计是培养创新人才的重要环节,也是本科阶段的关键性实践环节,直接反映高校教学效果和人才培养水平。该文紧密围绕教育部新工科建设和发展要求,在“坚持创新是第一动力”思想指引下,从培养工程实践能力强、创新能力强、具备国际竞争力的高素质复合型新工科人才这项任务出发,提出新工科背景下本科生毕业设计指导新模式,即“指导—交流—实践”全方位渗透式思政育人模式,“科技竞赛驱动+科研项目驱动”式双驱动选题模式,以及“指导—引导—自导”渐进式指导模式。通过践行该指导模式,显著提高本科毕业设计质量和大学生分析、解决工程实际问题的能力。

关键词:新工科;毕业设计;人才培养;指导模式;创新与实践

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)22-0076-04

Abstract: The graduation design for undergraduate students is an important part of cultivating innovative talents and a crucial practical stage of undergraduate education, directly reflecting the teaching effect and talent cultivation level of colleges and universities. This article closely95d67ad3f30d80920311fc266b78cf01e6c6eff56ae48dcdb2519153b4c29277 revolves around the requirements of the Ministry of Education for the construction and development of new engineering disciplines, guided by the idea of "adhering to innovation as the primary driving force", this article starts from the task of cultivating high-quality and compound talents with strong engineering practice ability, innovation ability, and international competitiveness in the field of "new engineering". It proposes a new model of undergraduate graduation design guidance under the background of new engineering, namely, the comprehensive infiltration mode of ideological and political education in "guidance-communication-practice", the dual-drive topic selection mode of "science and technology competition-driven + scientific research project-driven", and the gradual guidance mode of "guidance-guidance-self-guidance". By practicing this guidance model, the quality of undergraduate graduation design and the ability of college students to analyze and solve practical engineering problems have been significantly improved.

Keywords: new engineering; graduation design; personnel training; guidance mode; innovation and practice

随着时代的发展,高校本科生教育体系不断完善,规模持续扩大,结构逐渐优化,质量稳步提升,为国家培养输送了一大批高层次人才。但是,对标国外最顶级的一流研究型高校,我们在本科生培养的不少方面仍需进一步完善和加强。创新是新时代背景下社会发展的不竭动力,也是新工科的属性特征、价值所在和根本要求。为了满足国家创新性人才的培养需求,教育部不断推进新工科建设,2017年以来先后发布了《教育部高等教育司关于开展新工科研究与实践的通知》《教育部办公厅关于推荐新工科研究与实践项目的通知》等系列指导文件,逐步形成了新工科建设三部曲:“复旦共识”“天大行动”与“北京指南”[1-4]。当前,我国高等工程教育发展已然位于崭新的时代潮头,面临全新的机遇与考验。对此,工科类高校应当更加积极探索,努力在国家产业创新与工程技术创新过程中发挥核心作用。其中,加强创新型、应用型人才培养是最为有效的手段[5-6]。

本科毕业设计(简称“毕设”)是高等院校教学课程体系的重要组成部分,也是大学生创新与实践教育过程中创新能力培养的主体环节[7]。对学生而言,它是培养方案中最后一个充分、综合的实践环节。一方面,它对学生所学的知识进行了归纳、考验与交融;另一方面,通过毕业设计的过程,也将理论知识与实际生产、应用有机联系在了一起。在此过程中,学生不仅可以提高灵活运用知识、剖析问题与处理问题的科研基本能力,还对学生拓宽知识面、提高创新能力与科学态度起着积极作用[8]。本科毕业设计的水准与效果,足以反映一所高校的教育理念、教学水准和品质[9]。新工科建设明确指出,新工科人才是需要具有强工程素养与强创新意识的复合型人才[10]。对此,通过加强对毕业设计的有效管理,从而逐步提升毕业设计的总体质量,已成为了高校中管理与教学的关键职责[11-13]。

笔者在多项西北工业大学高等教育研究基金资助下,紧密围绕教育部新工科建设和发展要求,在习近平总书记“坚持创新是第一动力”思想指引下,从培养创新意识与工程素养强的新工科人才这项任务出发,探寻本科生毕业设计指导中存在的普遍缺陷和解决途径,摸索出了一套新工科背景下本科生毕业设计指导新模式,并取得显著教学效果,受到校内外广泛好评。

一 毕业设计环节现存的问题

毕业设计环节是创新能力培养的主体枢纽,是对本科阶段学生的专业知识、自学能力、研究与创新能力等一系列才能的综合训练,对于培养学生创新水平与实践意识都具有关键效用。然而,在现如今的毕业设计环节中仍存在部分问题,直接或间接地影响了毕业设计的质量,其中较为突出的问题主要有以下几点。

(一) 思政教育与毕业设计融合不充分

促成思政教育融入课程,是落实立德树人根本任务的核心战略,也是全面增强人才培养品质的核心要求。如今,相当多的一部分毕业设计课题都源于某一技术问题,这样往往重视于问题本身,而易忽略问题中更加本质的思政元素;此外,在毕业设计的进行阶段,学生和指导老师更是仅仅聚焦于完成任务,而缺乏了对问题更有深度的探讨与发掘;在撰写论文时,学生很容易变得生硬死板,将眼界局限在论文研究的内容本身,而疏忽了论文成果对个人、集体乃至社会经济发展的意义。即使这些问题并不直接作用于毕业设计的学术水平,但势必潜移默化地陶染学生社会担当与报国情怀意识的塑立,不利于造就具有国防情怀和爱国奉献精神的人才。

(二) 毕业设计题目吸引力不足

精良的毕业设计,题目设计是提升毕业设计质量的前提。一直以来,毕业设计的命题通常是“教师布置问题,学生解决问题”的形式。虽然目前高等院校越来越重视学生毕业设计的质量,并且也有相应的管理条例明确了论文撰写要求与规范等。但是,由于毕业设计是大部分本科学生第一次较为正式地参与完整的科研过程,学生平时在此方面的训练较少,导致往往在一些小细节上马马虎虎,敷衍了事。而在指导教师方面,由于大部分高校对教师的考核存在重科研轻教学现象,导致高校相当多教师肩负着繁重的课题项目。此外,本科毕业设计时间安排过于集中,一般在短短的一学期就需要完成从开题到结题的全过程,因而致使不少指导教师难以投入很多的时间、精力在毕业论文指导上,难以做到充分启发、引导学生做好毕业设计,这直接影响毕业论文的质量和应达到的效果,以至于选题内容往往变得简单和重复,缺乏学生个人的主动思考与创新思维。在简单化选题的基础上,导师流水化指导,对学生能力锻炼提升有限。

(三) 毕业设计指导模式僵化

尽管各个高校陆续发布并实施了关于毕业设计的规章制度,但就整体表现而言,学校在执行细则方面往往有较大的改善空间。从教师的角度来看,缺乏科学高效的奖惩与监督制度,往往简单地按照指导数量来作为实际任务量,无论结果好坏都一视同仁;从学生的角度来看,缺乏了强效的考评监督制度,也需要更多详细的、具体的质量要求与成绩评定方法。因此,致使相当一部分学生对此态度较为轻视,认为只不过是走个流程,随便搪塞一下就不成问题。此外,部分指导教师重点关注学生论文格式上的错误,而忽略了内容上的指导,学生甚至可以简单参考往年毕业设计论文来快速完成任务,易于完成任务成为了部分师生的“秘密”。

二 毕业设计指导模式创新

针对毕业设计过程中存在的问题,通过借鉴国内外一流大学的经验,以毕业设计指导全过程为研究对象,从指导教师的角度出发,通过实践探索,充分发挥指导教师的作用,深化指导教师与学生的交流,进而对提高毕业设计的品质起到增强与助推作用。为了构建新工科背景下本科生毕业设计创新指导模式,从以下几个方面来进行了具体着手。

(一) 将思政育人理念贯穿毕业设计指导全过程,构建“指导—交流—实践”全方位渗透式思政育人模式

围绕新时代国防建设需求,将思政教育分散并融入毕业设计的指导中(图1)。一是在毕业设计内容选取时,以“培根铸魂 启智润心”主题为指导,建设符合国防人才培养的特色思政新格局,深度挖掘思政元素,将毕业设计内容与思政相结合,引领学生投身国防、奉献国防;二是在毕业设计指导过程中,以“家国情怀”为引领,构建平等交流,融入学生的“指导—交流”新模式,以平等、和谐式的师生关系,潜移默化地实现思政教育,培养爱国担当、甘于奉献的国防人才;三是在组内的毕设交流中,以“先辈精神”为内核,构建“交流—实践”的全方位渗透式思政育人模式,通过引入老一辈科学家的爱国事迹元素和目前国防科研事业中亟待解决的问题,培养学生敢于解决科学难题的勇气,激励学生去传承老一辈科学家的“公为天下,报效祖国”广阔胸襟,让学生感受和体会红色文化氛围,身体力行,培养具有“红色烙印、蓝色情怀”的拔尖创新人才。

(二) 以科技竞赛驱动毕业设计,实现“以赛促学,以赛促教,以赛验学”的教学效果

科技竞赛是实践性与创新性较强的环节,最终成果的呈现多以实物作品为主,实践性强但理论基础相对较差;而毕业设计更加注重理论研究,工程实践相对缺乏。对此,提出了以毕业设计为基础,以学科竞赛为促进的理论与实践互补的毕业设计指导方法。一是把握住国家发展机遇,以教育部、陕西省人民政府和西北工业大学大力推进科技竞赛为契机,将毕业设计与科技竞赛相融合,实现毕设的理论性和科技竞赛实践性的结合;二是利用与兄弟科研单位全方位的合作基础,创建全面型毕设-竞赛培育实验室,通过实验设备资源的共享,实现了竞赛与毕设的联合共赢;三是以学科竞赛为抓手,让学生完成从单一型、知识型向综合型、能力型的转变,形成学生知识、能力和素养提升的全过程培养体系。以赛促学,以科技竞赛内容为基础做毕业论文,使得科技竞赛和毕业论文互为补充。此外,科技竞赛也能作为检验手段,通过理论与实践互补促进毕设项目的实践落地,全方位推动高质量应用型国防人才培养,切实提升毕设完成质量,提升国防人才的创新实践能力和职业素养。

(三) 将科研素养提升作为毕业设计选题理念,构建以科研项目为载体的毕业设计选题模式

学生加入教师课题是提高毕业论文创新性的有效措施。教师的科研课题均属领域技术前沿,具备较高的创新性。为此,提出了以科研项目为主导,将科研子项目作为本科毕业设计选题,通过参与科研项目,促进学生积极探索的选题模式。这样一方面可以推进本科毕设学术化,使学生在本科阶段就能加入导师科研团队,扩大视野,提高层次,增强科研素养和能力;另一方面,可以达到“学生自主”的效果,使学生从“被动接受知识”转变为“主动探索知识”,促进专业知识向专业技能转化,激发学生潜在的创新能力,提高毕业设计与人才培养质量。此外,以科研项目为载体,重要科研问题为导向,引导学生敢于承担难题、勇于突破难题。导师对研究内容的复杂度和难度进行把控,针对该领域给学生提供研究基础,也有利于培养敢于担当、踏实奋进的国防精进新人才。

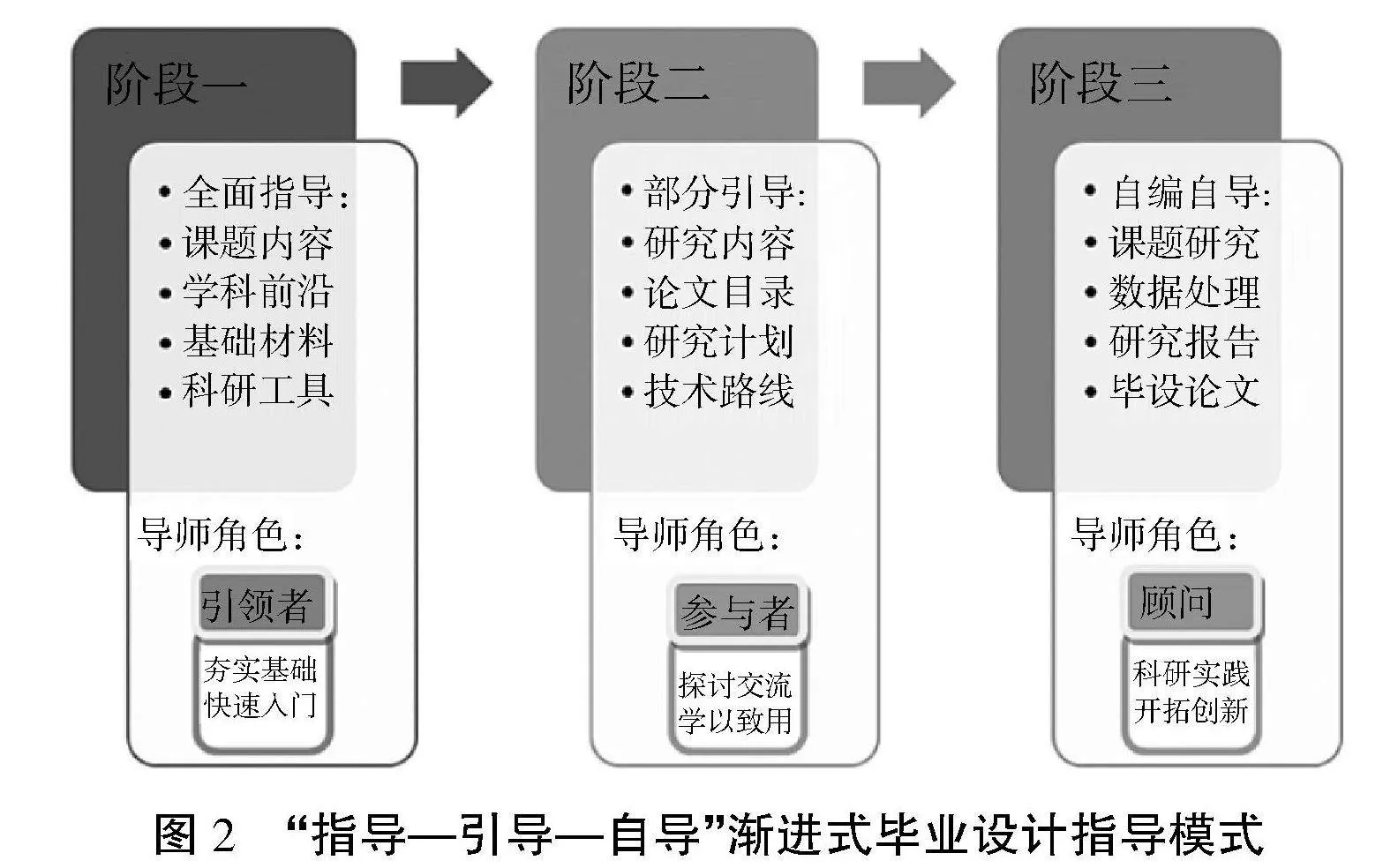

(四) 采用引导式毕业设计指导方法,全面培养学生综合素质

培养学生学习与运用新知识的能力,是提升学生综合能力的重要维度。故而,在毕业设计指导过程中,应当以提高创新能力及全面锻炼学生科研能力为目标,打破包办式毕设指导方法。在毕业设计初期,依靠导师的专业性优势对学生进行全面指导,为学生明确主要的研究方向与相关专业知识,传授必要科研器材或软件,带领学生快速入门相关科研领域;在毕业设计进行时,拉近与学生的距离,重视学生的主体性、能动性与创造性,引导学生自己去寻求知识,以科学的思维和方法进行更深入的思考。此外,启发学生按计划独立自主地完成毕设课题内容,培养学生的实践能力和开拓精神。采用这样“指导—引导—自导”的整体思路和阶梯式指导模式(图2),帮助学生快速进入科研状态,激发科研探索热情,进一步提高学生在完成毕业设计过程中的自主性和参与度,充分培养学生发现和解决问题的能力,全面提高学生的科研能力和综合素质。

图2 “指导—引导—自导”渐进式毕业设计指导模式

三 毕业设计指导模式创新的应用效果

经过毕业设计指导模式的创新实践,在西北工业大学航海学院产生了较为显著的成效,学生对于新的毕业设计指导模式满意率较高,特别对实验实践等环节的评价较高。此外,在该创新型的毕业设计指导模式影响下,学生们还取得了众多显著成果。

(一) 思政成效显著,培养了一批高素质社会主义接班人

通过将思政教育融入在毕业设计指导的全过程,最大程度地发挥出了指导老师对学生的潜移默化影响,培养了大学生敢于解决科学难题的勇气,敢于承担重任、敢向学科前沿和世界性难题发起挑战的信心,同时,激发一批大学生自觉沿袭老一辈科学家严谨的治学态度和淡泊名利、潜心钻研的学术精神,显著提升了新工科专业人才的思政教育质量。在毕业生中,有超过70%选择投身国防和国家重点行业,超过99%的用人单位对学生评价“满意”,培养出了一批具有国防情怀和爱国奉献精神的高素质社会主义接班人。

(二) 科教成果创新高,培养了一批拔尖创新人才

在本指导模式作用下,学生不仅掌握了专业的基本理论和方法,获得了端正的科研态度和严谨的思维逻辑,提升了学生创新及团队协作能力,还极大提升了责任感和保密意识。近年来,累计获校优秀本科毕业设计论文奖22项;获得全国海洋航行器设计与制作大赛奖19项,其他省部级竞赛奖8项;基于毕设成果,指导学生发表论文40余篇,其中SCI、EI收录占比约75%,申请发明专利29项(授权17项),申请软件著作权10项。同时,部分优秀本科毕业论文奖获得者已成长为优秀研究生,并多次获得相关学科全国优秀硕士论文奖,逐步成长为行业科研院所里的科研骨干。

(三) 实践资源不断扩大,建立了多个人才联合培养基地

依托西安市重点实验室,联合中科院兰州化学物理研究所、中船集团第七〇五研究所、中船集团七五〇试验场等多单位建立本科毕设联合培养基地1个,实现实验仪器设备资源共享;深化校企合作,面向学生毕设-竞赛项目孵化、实物制备、技术攻关等需求,联合中船集团八七二厂、陕西天元化建、西安天和海防等多家单位建立了科创实践联合培养基地4个,助力创新实践融合新发展,促进毕设-竞赛产品转化落地。

(四) 示范推广效果显著,产生了重大的社会影响

将思政育人理念贯穿毕业设计指导全过程的培养理念和方法获得了航海学院党委积极评价,并逐步拓展应用于本单位研究生学位论文设计指导过程中,同时吸引了一大批学者前来调研学习,近年来共接待百余人次考察,产生了显著的社会影响和教育效果。同时,本指导模式已被北京理工大学、南京理工大学、哈尔滨工程大学等10余所高校部分相关专业教师借鉴,推广应用效果良好。

四 结束语

实践证明,毕业设计指导模式创新是提升预期人才培养目标的重要途径之一,对于培养高素质复合型人才意义深远的影响。特别是在加强应用型创新型人才培养,全面践行创新型教育方面发挥了重要作用,使得培养的人才更加符合社会、企业的需求,具有良好的创新能力。

参考文献:

[1] 中共中央 国务院印发《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》[EB/OL].(2017-02-27).https://www.gov.cn/xinwen/2017-02/27/content_5182502.htm.

[2] 教育部 工业和信息化部 中国工程院关于加快建设发展新工科实施卓越工程师教育培养计划2.0的意见[EB/OL].(2018-10-08).http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_742/s3860/201810/t20181017_351890.html.

[3] 中华人民共和国教育部.教育部关于实施卓越工程师教育培养计划的若干意见[EB/OL].(2011-01-08)[2020-08-27].http://old.moe.gov.cn//publicfiles/business/htmlfiles/moe/s3860/201102/115066.html.

[4] 中华人民共和国教育部.深入学习贯彻全国教育大会精神加快推进“双一流”建设[EB/OL].(2018-10-23)[2020-08-27].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_176/201810/t20181023_352448.html.

[5] 肖洁.“以学习者为中心”的混合式教学改革探究[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2020(10):11-14.

[6] 李华,胡娜,游振声.新工科:形态、内涵与方向[J].高等工程教育研究,2017(4):16-19,57.

[7] 陈海艳,曹玉春.普通高校本科毕业设计(论文)的改革探索与实践[J].高教学刊,2018(4):128-130.

[8] 王才东,刘苏萌,孙玉胜.本科毕业设计(论文)质量提升改革与实践[J].高教学刊,2023,9(21):124-127.

[9] 宋述芳,张伟伟,吕震宙.一流本科建设下高校实践育人的定位,反思及发展[J].黑龙江高教研究,2019(12):10-13.

[10] 吴爱华,杨秋波,郝杰.以“新工科”建设引领高等教育创新变革[J].高等工程教育研究,2019(1):1-7,61.

[11] 陈客松,汪玲,张彪.本科毕业设计的过程优化[J].实验科学与技术,2019,17(6):69-72.

[12] 赵淑蘅,李攀攀,陶红歌,等.指导工科大学生毕业设计(论文)的几点思考[J].教育教学论坛,2019(31):207-209.

[13] 李晓乐,王伟,侯明艳.“三位一体”本科生导师制教育实践探析——以长春工程学院为例[J].教育理论与实践,2021,41

(24):44-47.