“双一流”和新工科建设背景下高校工科类课程统筹建设路径与实践

基金项目:塔里木大学课程思政中心专项“工科类专业以‘胡杨精神’为核心思政元素的课程思政典型案例建设和教学策略研究”(TDG

JSZ2303);新疆生产建设兵团一流课程建设项目“《工程力学》线下一流课程”(TDYLKC202102);教育部产学合作协同育人项目“《工程力学》线上、线下混合式实践教学研究”(220603924024512)

第一作者简介:周岭(1972-),女,汉族,四川南充人,博士,二级教授,农业工程一级学科带头人,农业机械化及其自动化专业一流专业建设负责人。研究方向为农业工程领域的科学研究和教育教学。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.22.008

摘 要:现阶段地方高校人才培养的问题之一是培养输出的人才同质化严重,难以满足社会和产业需求,人才培养的供给侧改革迫在眉睫。在“双一流”和新工科建设背景下,通过对课程的统筹建设,对提高人才培养质量,培养具有学科优势和专业特色的现代化人才具有重要意义。该文以塔里木大学农业机械化及其自动化专业的工程力学课程建设为例,从宏观和微观两个层面提出统筹建设路径,经教学实践检验该模式对提高人才培养质量有积极影响。

关键词:新工科;学科优势;统筹建设;双一流;工程力学

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)22-0035-05

Abstract: At present, one of the problems of talent training in local colleges and universities is the serious homogeneity of talent training output, which is difficult to meet the needs of society and industry, and the supply side reform of talent training is imminent. Under the background of "double first-class" and new engineering construction, it is of great significance to improve the quality of personnel training and cultivate modern talents with discipline advantages and specialty characteristics through the overall construction of courses. Taking the course construction of Engineering Mechanics of agricultural mechanization and Automation major in Tarim University as an example, this paper puts forward the overall construction path from both macro and micro levels, which has positive influence on improving the quality of talent cultivation through teaching practice.

Keywords: new engineering; discipline advantage; overall construction; double first-class; Engineering Mechanics

2015年10月24日,国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》[1],要求按照“四个全面”战略布局和党中央、国务院决策部署,坚持以中国特色、世界一流为核心,以立德树人为根本,以支撑创新驱动发展战略、服务经济社会发展为导向,坚持“以一流为目标、以学科为基础、以绩效为杠杆、以改革为动力”的基本原则,加快建成一批世界一流大学和一流学科;2016年教育部印发《教育部2016年工作要点》[2],提出加快一流大学和一流学科建设,推进教育人才体制机制改革。2017年2月教育部在复旦大学召开了高等工程教育发展战略研讨会,达成“复旦共识”[3],提出了“新工科”建设概念,即在原有工科中,要渗透新的标准和理念,充分发挥基层首创精神,应对新一轮的科技革命和产业变革[4-6]。

“双一流”和新工科建设对高校提出了要不断提高人才培养质量、科技创新能力和社会服务能力等新要求。在需求导向下,人才培养过程要结合学科优势,发挥专业特色,通过一流课程建设和一流课程教学才能实现一流人才的培养。所以课程建设已不仅是单独的课程知识传授,如何将课程建设与相应学科优势和专业特色统筹发挥“协同作用”,在教学的层面实现“双一流”和新工科要求,是每位新时代教学工作者应考虑的问题。2020年塔里木大学农业机械化及其自动化专业被立项为新疆生产建设兵团一流本科专业,2021年塔里木大学农业机械化及其自动化专业的工程力学课程被立项为新疆生产建设兵团和塔里木大学一流本科课程。在此背景下,本文根据工程力学2年来的一流课程统筹建设实践,从课程框架构建、教学内容、教学模式、教学方法和课程教学团队建设等多方面总结了教学经验,为其他高校课程建设提供参考。

一 问题的提出和分析

(一) 问题的提出

工程力学是塔里木大学农机专业的一门专业基础课,与其相关的前期课程有大学物理、高等数学、机械工程制图等基础课程,后续开设与之相关的专业课程有机械原理、机械设计、材料成型与加工、农业机械学和农业机械化生产学等专业课程,在培养方案的课程体系中具有“承上启下”的特点。如何很好地做到承上,又如何做到启下是课程建设和教学过程中应思考的关键问题。但就课程建设前教学效果来看,这种承上和启下的作用并未发挥出来。具体表现:学生在课堂上既对前期已经学过的知识不能灵活应用在本课程的课堂上,又在本课程结束后的后续课程中不能应用本课程的知识,“承上”和“启下”的效果都没发挥出来。从课程教学过程和教学效果上看,普遍存在课堂参与度低、通过率低、平均分低、课堂积极性低等情况。所以整个课程体系没有发挥出人才培养方案的效果,课程的教学效果体现在人才培养效果上就是人才培养质量不高、特色不突出、同质化严重,不能彰显专业特色和地区对高质量人才需求。

(二) 问题分析

经对学生的调研分析和本科教学评估的专家访谈反馈方式,发现问题主要是“教”和“学”两大方面的问题。具体如下。

“教”方面的问题主要来自于教学内容、教学方法、教学模式、授课教师等4方面。

第一,教学内容方面,课程教学内容同质化严重,包括教材、练习题目等几乎与内地高校相同,授课过程几乎所有的内容全部来自课本,与本地生产实践脱节,产学研结合不紧密,知识多且难,不易学习和理解。同时,课本内容都是经典的理论,教学内容缺少相关学科前沿知识,与本学科的特色科研相脱钩。第二,教学方法方面,课堂以传统的课堂讲授为主,缺乏现代化教学手段和方法,灌输式的教学方式不能引起听课兴趣。第三,教学模式方面,传统的讲授听学模式,缺少学生主动学习和思考环节,课程的实践只局限于少量的几个课程配套实验。教学过程重课上、轻课前和课后,课程考核重结果、轻过程。第四,授课教师方面,由带同一门课的专任教师授课,教学环节没有其他老师参与,缺乏交叉和交流。由于前期相关课程和后期相关课程教师的教学方法和内容与本课程的差异大,导致学生学习课程知识后很难融会贯通,实际这是“承上”和“启下”的作用没有发挥出来的实际原因。如工程力学课程知识虽然与前期的大学物理和高等数学关系密切,但教学案例不同、切入点不同、老师的讲解方式不同等导致学生理解难度大。另一方面,由于本校录取的学生是二本线下游分数段分数进入学校的,学生普遍存在基础弱、知识应用能力弱、自身主动学习和自律能力弱等问题,再加上不同学期开课时间跨度大、内容衔接不紧密,导致顾此失彼。

“学”的方面主要是学生自身学习情况,主要包括学生的课堂参与度、自主学习意识、应用创新和综合掌握能力等三方面。第一,学生课堂参与度较低,缺乏学生自主发挥的空间和时间的课堂,久而久之出现掉队、课堂走神等现象,所以课堂的提问等互动也发挥不出其功能。第二,学生自主学习意识差,大部分学生都是进入课堂后随便听课,在课前没有预习,课后作业也往往出现敷衍的情况,课堂上没有主动带着问题思考“为什么是这样”。该问题一方面来源于对课堂知识缺乏兴趣,缺乏合理的课堂驱动环节。另一方面,学生思想根源上缺乏吃苦耐劳的精神,经前期调研,不少学生还持有“高中毕业考上大学后就可以放松了”这样的想法,降低了自己的学习要求,有畏难情绪、怕吃苦的学生比例高达38.8%。第三,应用创新和综合掌握能力弱,一方面由于对课堂知识缺乏必要的理解和掌握,缺乏必要的分析解决问题能力。另一方面,缺乏通过参与学科竞赛、教师科研项目实现知识的理解、掌握和综合应用条件。

二 课程统筹建设与实践

课程存在问题主要包括“教”和“学”两方面,课程建设主要内容包括教学内容、教学方法、教学模式、教学团队等四方面,如何将“教”和“学”的问题在课程建设内容中针对性解决,实现从课程教学层面发挥学科优势和专业特色,达到人才培养要求是关键。所以,课程建设要结合学科优势和专业特色从宏观和微观上进行统筹建设。

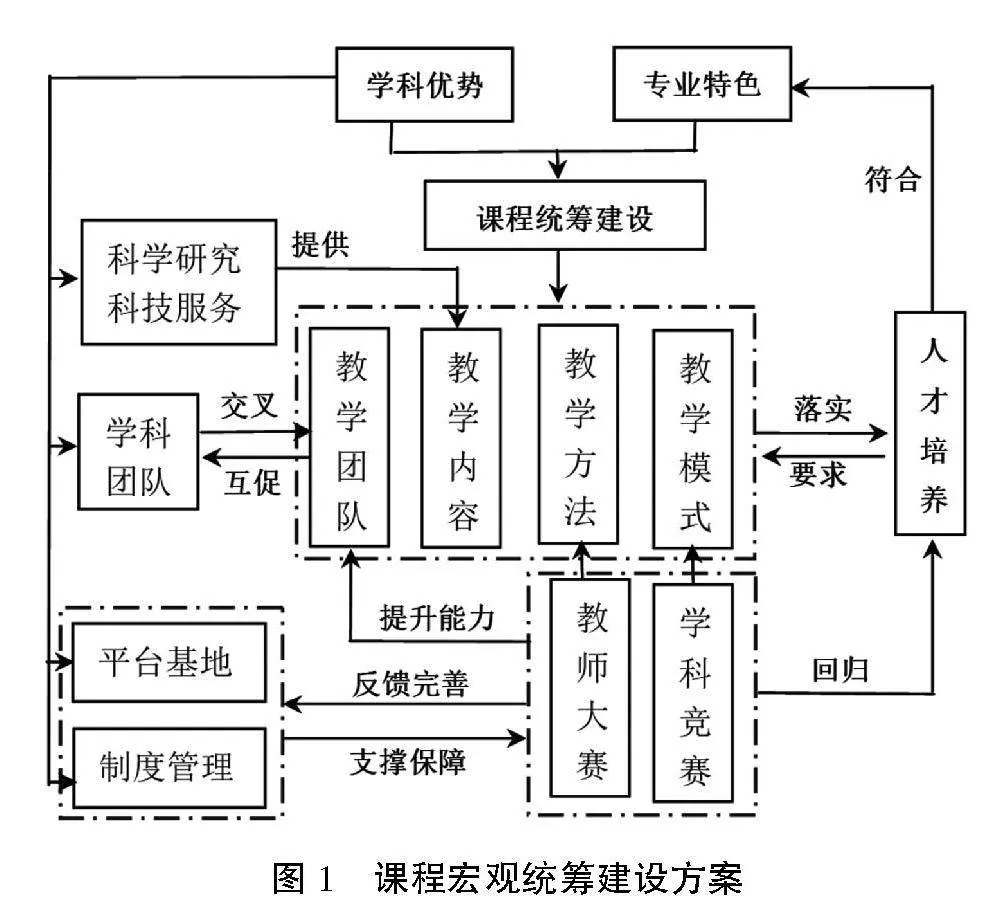

(一) 宏观层面的课程建设统筹

人才需求导向下培养的人才要符合当地产业需求,必须紧紧围绕基于学科优势和专业特色开展人才培养,所以课程必须充分发挥学科优势和专业特色才能满足地区特色人才培养需要[7]。考虑到学科和专业都是紧贴当地产业需求开展建设的,最后的落脚点是培养人才和为当地产业服务,所以课程建设在宏观层面上必须要牢牢与相应学科和专业特色联系起来,统筹建设方案如图1所示。具体如下。

图1 课程宏观统筹建设方案

第一,教学内容方面的宏观统筹,将教学内容与本学科的科学研究和科技服务深入结合,让农业机械化工程学科中国南疆特色农业机械化科研相关的工程力学案例和南疆特色农业实践生产实践中的工程力学案例进课本、进课堂,一方面让学生了解学科前沿最新动态,另一方面通过科技服务案例和生产实践案例了解本地特色产业,将课本抽象内容通过案例具体化讲解。第二,教学方法方面的宏观统筹,鼓励教师参加各类教学培训和教学会议、参加教师教学竞赛,通过竞赛实现以赛促教,切实提高教师教学水平。第三,教学模式方面的宏观统筹,主要以现场课和学科竞赛实践的方式,结合开展课堂内容。鼓励学生进科研团队、大创项目团队、学科竞赛团队、科技服务团队,课程认可老师担任指导教师,通过竞赛、科研等实践过程将知识应用于实践,让项目团队、在实践中利用课程知识发现问题并解决问题,实现以赛促学。在此过程中充分利用科研平台、学科基地等作为支撑保障,在统筹开展过程中对学科制度也有反馈完善作用。第四,教学团队和学科团队方面的宏观统筹,一方面考虑课程知识传授知识的连续性,实现课程授课内容和授课教师无缝衔接,将课程团队结构设置为“基础+过程+专业+实践”的结构模式,让不同授课背景的教师讲自己擅长的部分,将教学案例讲深、讲透,让学科建设中的科学研究和科技服务的优势在课程中发挥。另一方面,让同学科不同研究方向的教师进教学团队,实现教学和科研的互促共进。

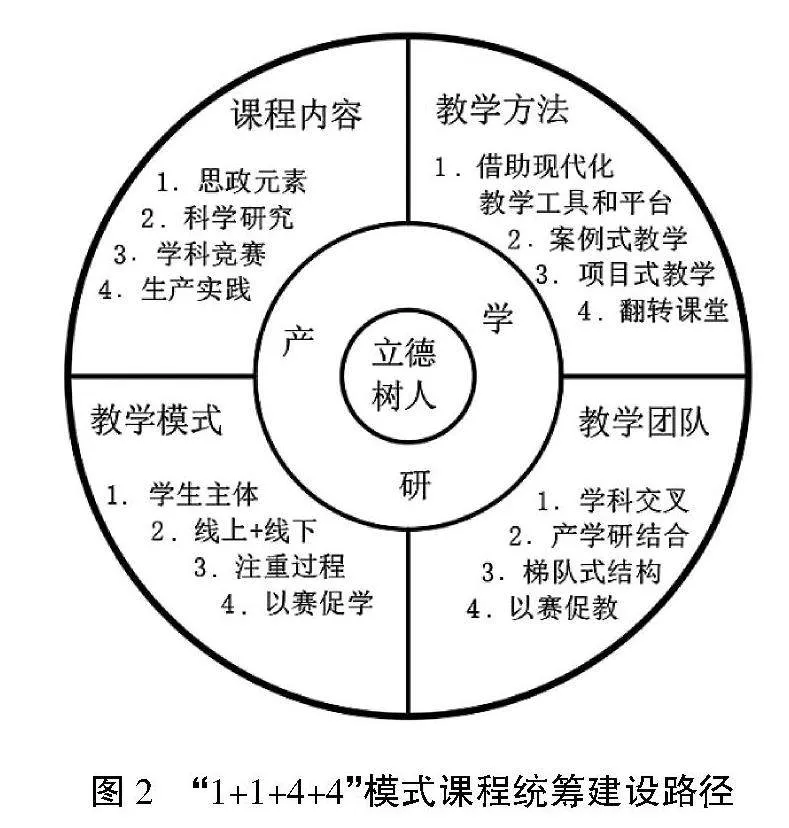

(二) 微观层面的课程统筹建设

课程具体的微观统筹层面,即课程改革落实层面,一方面要立足立德树人的根本任务,另一方面要基于宏观统筹框架,结合“产学研”发挥学科优势和专业特色。基于此,在课程具体建设层面建立了“1+1+4+4”模式的课程统筹建设途径,如图2所示。其中第一个“1”,即课程改革和建设都围绕立德树人1个目标开展。第二个“1”,即课程建设和改革围绕“产学研”结合的1种模式进行建设。第一个“4”代表课程建设和改革的4个方面,即课程内容、教学方法、教学模式、教学团队。第二个“4”代表每个方面有4条具体改革措施。具体如下。

图2 “1+1+4+4”模式课程统筹建设路径

1 结合学科优势和专业特色开展课程内容建设

第一,把思政元素有机融入课程教学过程。教育部发布的《高等学校课程思政建设指导纲要》[8]指出:课程教学不仅仅是科学知识的传授,要把立德树人的根本任务放在首位。塔里木大学在几十年如一日忠诚履行党和国家赋予的屯垦戍边职责使命的历程中,孕育出“艰苦奋斗、自强不息、扎根边疆、甘于奉献”的胡杨精神[9]。把新疆特色农业机械化生产中涌现的典型优秀案例作为思政元素融入课堂,如新疆农机院士陈学庚研发棉花播种机的事迹与课程内容运动学和动力学分析案例“播种机排种器排种过程的静力学和动力学分析”内容结合,润物细无声地将这种“胡杨精神”“兵团精神”“工匠精神”传授给学生,让课堂“营养丰富,味道又好”。把这种艰苦奋斗的“胡杨精神”传承给学生,让其内化于心、外化于行,彻底从思想上摒弃学习和工作惰性。第二,将本专业所在“农业机械化工程”学科相关的特色科学研究进课堂、进教材,一方面在科研里相关的工程力学分析案例更具体,学生也更容易理解。另一方面,加入的科研案例内容属于对课程知识在学科知识的最新应用,让学生对本学科相关的研究和领域有所了解,有利于将来从事专业相关的工作或开展科学研究。第三,以大学生学科竞赛为抓手,如结合大学生创新创业项目、大学生机械设计大赛、“互联网+”大学生创新创业大赛等,将课程内容通过实践方式在学科竞赛过程中具体化。如学科竞赛中学生设计样机、分析和试验过程,可以将涉及的工程力学课程知识具体化,提高学生实际分析问题、解决问题的能力。第四,结合科技服务,形成生产实践教学案例。课程内容与当地特色产业融合,必须将生产实践案例融入课堂。如棉花耕地过程旋耕机的故障之一是旋耕刀的断裂失效,而造成旋耕刀断裂的过程可以作为工程力学课程教学案例。如旋耕作业过程的静力学分析、动力学分析、旋耕刀材料的形变和内应力,循环载荷下的疲劳断裂分析等。紧贴当地生产实践的案例式教学,可以将基础知识在四年学习过程中逐步深入。

2 创新教学方法,提高课堂教学效果

第一,积极借助现代化教学工具“雨课堂”“学习通”“智慧树”等现代化教学平台,一方面实现课堂的现代化和智能化[10],实时掌握学生动态并进行学情分析后制定教学方案;另一方面打造微课视频课教学素材群,实现课程资源贡献,发挥第二课堂功能。第二,通过基于学科优势和生产实践的教学案例为素材开展案例式教学,实现知识的具体化。第三,通过基于学科竞赛项目开展项目式教学,实现课程知识的应用和转化。第四,通过翻转课堂等手段,发挥学生的主观能动性和积极性。

3 创新教学模式,发挥学生课堂主体作用

注重学生为中心,学生主体教师主导的课堂模式,鼓励学生积极参与课堂环节,充分发挥“课上+课下”和“线上+线下”的过程式教学优势,同时注重过程性考核和思想意识方面惰性。充分利用现场课、参与学科竞赛和教师科研的实践过程发挥学生的主观能动性。

4 创新教学团队,打造一流教学队伍

教学团队与学科队伍交叉,以“产学研”结合形式组建教学团队,团队职称结构和年龄结构呈梯队式,老中青三结合形式实现传帮带的作用,并充分考虑教师成长需求,实现团队资源合理共享。对团队教师教学水平的提高,则以团队的形式参加教学竞赛、指导学科竞赛、参加教学会议和培训等方式实现。

三 课程统筹建设实践效果

(一) 课程建设后的教学效果分析

以2021年该课程最终成绩为依据,分析该模式的教学效果,成绩统计结果见表1,对课程成绩的优良率、及格率、不及格率、平均分等进行数据分析。

将课程改革前(2020年及以前)成绩数据汇总作为母体,将课程改革后(2021年)的成绩数据作为样本,对两项数据进行显著性(t检验)分析,分析结果见表2。

对优良率采用右侧检验,2021年实施课程创新改革后优良率为47.37%,显著高于2020年课改前的21.80%(p<0.01),说明该课程教学模式对工科类课程教学效果有显著提高,对新工科创新和拔尖式人才的培养有积极作用。对不及格率采用左侧检验,2021年课改后的不及格率为3.51%,显著低于2020年课改前的13.83%(p<0.01),说明该教学模式能显著提高班级中下游学生的学习积极性,可有效提高教学效果。对平均成绩采用右侧检验,2021年课改后的平均成绩为79.32分,显著高于2020年课改前的64.88分(p<0.01),说明该教学模式可有效提高学生的课堂参与度和课堂学习效果,有利于整体成绩的提升,对新工科人才的专业能力提升有促进作用。

(二) 课程建设相关的教学成果

塔里木大学农业机械化及其自动化专业的工程力学一流课程建设以来,取得了一大批优秀的教学成果:工程力学作为塔里木大学农业机械化工程考研专业课,平均分提高8.5%,单门过线率达92.5%,考研上线率大幅提高,2022年农机专业考研录取率达到57.3%,创历史新高。2021年工程力学教学团队教师指导大创项目、周培源力学竞赛、机械设计创新大赛等获得各类获奖项目20余项。工程力学课程出版自编特色教材1部,打造基于线上教学平台的微课和视频课群1套。教学团队教师参加教师教学竞赛获得国家级特等奖1项,省级教学创新大赛三等奖1项,校级教学创新大赛一等奖2项,教学质量优秀一等奖1项,获校教学成果一等奖1项。

四 结束语

目前高校课程建设的重点是要发现教学过程存在的不足,分析问题并针对性地去解决痛点。要考虑到课程改革目的不仅是课程内容和教学方法的改进,同时要实现教师和学生的共同进步,教师需要努力提高自己的教学能力和教学水平,学生要提高自身的知识储备和技能。而在课程建设过程中必须认识到学生是主体、教师是关键、制度是保障,要结合学科优势和专业特色,紧紧围绕产学研结合的模式建设课程。同时还要加快教师团队建设,课程建设不是课程负责人一个人的事,要发挥团队作用,起好传帮带作用的同时要积极发挥团队教师个人特长,发挥提高能力、融合资源的团队综合优势。

参考文献:

[1] 国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知[EB/OL].http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-11/05/content_10269.htm.

[2] 教育部关于印发《教育部2016年工作要点》的通知[EB/OL].[2016-2-4].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A02/s7049/201602/t20160205_229

509.html.

[3] “新工科”建设复旦共识[J].复旦教育论坛,2017,15(2):27-28.

[4] “新工科”建设行动路线(“天大行动”)[J].高等工程教育研究,2017(2):24-25.

[5] 陆国栋.“新工科”建设的五个突破与初步探索[J].中国大学教学,2017(5):38-41.

[6] 吴爱华,侯永峰,杨秋波,等.加快发展和建设新工科主动适应和引领新经济[J].高等工程教育研究,2017(1):1-9.

[7] 王得伟,李平,周岭,等.区域特色产学研人才培养改革探索——以塔里木大学农业机械化及其自动化专业为例[J].中国高校科技,2021(3):66-70.

[8] 教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202006/t20200603_4

62437.html.

[9] 白关峰.胡杨精神的形成[J].当代兵团,2021(7):36-37.

[10] 王得伟,周岭,李平,等.高校工科类专业翻转课堂的探索与实践研究——以新疆塔里木大学农业机械化生产管理学课程为例[J].高教学刊,2021,7(22):109-114.