基于闭环式“四维”教学体系的课程思政改革路径研究

基金项目:浙江省自然科学基金项目“机器人变位姿悬空焊成形过程熔池状态表征及熔透控制”(LY22E050009);浙江省教育厅科研资助项目“航空高性能金属零件增材制造修复质量在线诊断与溯源”(Y202249427);浙江省教育厅科研资助项目“基于5G+AI工业视觉的油气管道内部焊接实时监测与质量评价”(Y202147838);中国计量大学2022年度校级教改项目“‘双碳’背景下课程思政建设研究与实践——以《计量学基础》课程为例”(HEX2022004)

第一作者简介:洪宇翔(1987-),男,汉族,湖南常德人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为智能检测与先进控制。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.22.001

摘 要:对理工科进行课程思政教学改革,是培养具有家国情怀、德才兼备的应用型高素质人才的需要,更是实现中国式现代化建设强国的需要。当前,理工科课程思政教学存在教学元素单调、教学方式低效、评价指标单一等问题,导致思政育人效果较弱。为此,研究以中国计量大学的计量学基础特色课程为例,从强化教师思政教学水平、深化挖掘课程思政元素内涵、优化思政教学方式、丰富课程评价体系四个维度进行课程思政教学的改革,创新提出闭环式“四维”教学体系。实践证明,该方法有效提升课程思政教学过程中元素挖掘、内涵剖析、思想传达等环节的理论深度,推动实现课程思政和专业知识的有机融合,并以正反馈的方式持续促进课程思政教学体系优化。

关键词:计量学基础;课程思政;教学改革;教学体系;理工科

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)22-0001-06

Abstract: The reform of ideological and political teaching in science and engineering courses is the need to cultivate application-oriented high-quality talents with the feelings of family and country, and also the need to realize China's modernisation. At present, there are some problems in the ideological and political teaching of science and engineering courses, such as monotonous teaching elements, inefficient teaching methods and a single evaluation index, which lead to weak effects of ideological and political education. Therefore, this study takes the characteristic course of "Metrology Basis" of China Jiliang University as an example, carries out the reform of curriculum ideological and political teaching from four dimensions: strengthening teachers' ideological and political teaching level, deepening exploration of curriculum ideological and political elements, optimizing ideological and political teaching methods, and enriching curriculum evaluation system, and innovatively puts forward a closed-loop "four-dimensional" teaching system. Practice has proved that this method can effectively improve the theoretical depth of elements mining, connotation analysis and thought transmission in the course of ideological and political teaching, promote the organic integration of curriculum ideological and political knowledge and professional knowledge and continue to promote the optimization of curriculum ideological and political teaching system in a positive feedback way.

Keywords: Metrology Basis; curriculum ideology and politics; teaching reform; teaching system; science and engineering

2018年9月,习近平同志在全国教育大会上强调:“坚持党对教育事业的全面领导,坚持把立德树人作为根本任务[1]。2020年5月,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》[2],为进一步深化高校课程思政的改革创新提供明确的指引。理工科专业与民生经济、国家建设、社会发展具有紧密联系,基于高校理工科专业进行课程思政建设,有助于向社会各个生产部门输送更多具有家国担当、社会责任感的高素质青年人才建设,使学生充分认识到自己在未来工作中的使命和责任,为国家的发展作出积极贡献。同时,培养学生的思维能力和道德品质也有助于他们在科技和创新领域积极探索,为国家的科技进步和发展提供强有力的支撑,这对推动我国实现“制造强国”“人才强国”“科技强国”等战略的部署具有积极作用。

自课程思政提出以来,已成为新时代高校课程改革和高校思想政治工作的新的生长点[3]。但在现阶段的理工科课程思政教学实践的过程中,仍存在较多难点,如思政内容融入方式生硬导致学生不爱听、思政教学方式生硬导致学生不愿听、思政元素剖析不准确导致学生听不懂。在这类情况下,关键问题在于授课教师的思想政治水平和教学能力是否能够支撑起课程思政内涵的挖掘、融合及传达。相较于文史类专业的授课教师,由于大多数的理工科教师更关注在学科专业领域的研究,在授课过程中以理论知识传授为主[4],往往通过理论阐释、公式推导、软件演示等方式传授专业知识和技能,忽视了对学生在思想政治等方面的培养,更忽视了对于自身思想政治水平的提升。理工科课程思政教学的问题归根结底是,一方面授课教师对课程思政重要性的认识不足,对课程思政建设的重视程度较低,忽视了思政教育对人才全面培养的积极作用;另一方面是授课教师对思政内容的理解不到位或教学方式不适宜,无法准确地传达思政内涵,弱化了思政育人作用。

而要解决该问题,首要任务是探索如何提升授课教师的思想政治水平,增强对课程思政建设的重视,提高从课程内容中挖掘出与之匹配的思政教育元素实现思政元素与课程内容有机融合的教学能力。同时,需要教师以全新的教学手段实现“润思政”而细无声,而非是简单的“课程+思政”的加法关系[5]。

更重要的是,传统的理工科课程普遍忽视了思政教学成果的评价,主要以成绩考核和技能测评为评价标准,导致课程思政建设缺乏教学成效的全面反馈。同时,现阶段的思政教学全过程往往止步于考核评价阶段,忽略了每学期思政教学全过程可作为研讨案例反馈于教学团队的优化路径,在一定程度上阻碍课程思政教学效果的提升,不利于课程思政建设的进一步优化。因此,在思政教育改革过程中,建立新的课程评价方式至关重要。如何建立新的课程评价方式,行之有效地发挥好思政元素的育人功能,强化学生在实际应用和逻辑思维方面的主观能动性,将理论与人类进步、国家发展、民族复兴等实际问题联系起来,从思想乃至行动上真正实现“学有所用,用有所思”,也是在思政教育改革过程中需要重点关注的问题。

计量作为构建一体化国家战略体系和能力的重要支撑,是国家质量基础设施的核心,更是全球测量体系的基石[4]。计量学基础课程是中国计量大学的标志性课程,该课程的特色在于“文化科技融合,计量特色浓郁”,课程内容与国民经济、国防安全、国家发展的关系息息相关,是理工科专业十分重要且基础的专业课。以计量学基础课程为例,探索课程思政改革路径,对于实现思政元素以一种无声的方式渗透教学过程及理工科专业人才的培养具有重要意义。

为解决上述问题,中国计量大学机电工程学院创新构建并开展了闭环式“四维”教学体系的改革探索。首先,通过组建具有丰富教学经验的高水平教研团队,以教师的思想政治高度为支撑,依托实际科研项目,通过研究、讨论和合作深度挖掘课程蕴含的丰富思政教育元素,并找到最佳的教学方法和资源,使思政元素与课程有机融合;其次,摒弃传统的单一教学模式,打造融合式创新型教学课堂,注重提高认识水平和实践能力,通过激发学生的思维和创造力,以及引导学生进行积极的思考和讨论,使思政案例得以充分发挥育人的功能;然后,打破以“教师单向灌输”为主的授课方式,以互动式教学作为核心手段,激发思政教育内在活力,潜移默化地培育学生高尚的理想信念和提升学生的综合素质;最后,用多维课程评价指标取代“唯成绩论”的评价方式,这些评价指标包括学生的知识水平、问题解决能力、实践能力等方面的考核,并将该评价结果和教学过程作为研究案例反馈至教研团队,以正反馈的形式促进理工科课程思政的改革和建设,注重培养学生的主观能动性、创新精神、实践能力等,引导学生能够主动发现、思考并解决生活中或一线生产制造中的实际问题,培养他们的思辨能力和创新精神,致力于为社会各个岗位输送有理想、有目标、有能力的高水平工程师,从而推动国家现代化建设和经济高质量发展。

一 基于计量学基础课程思政的闭环式“四维”教学体系

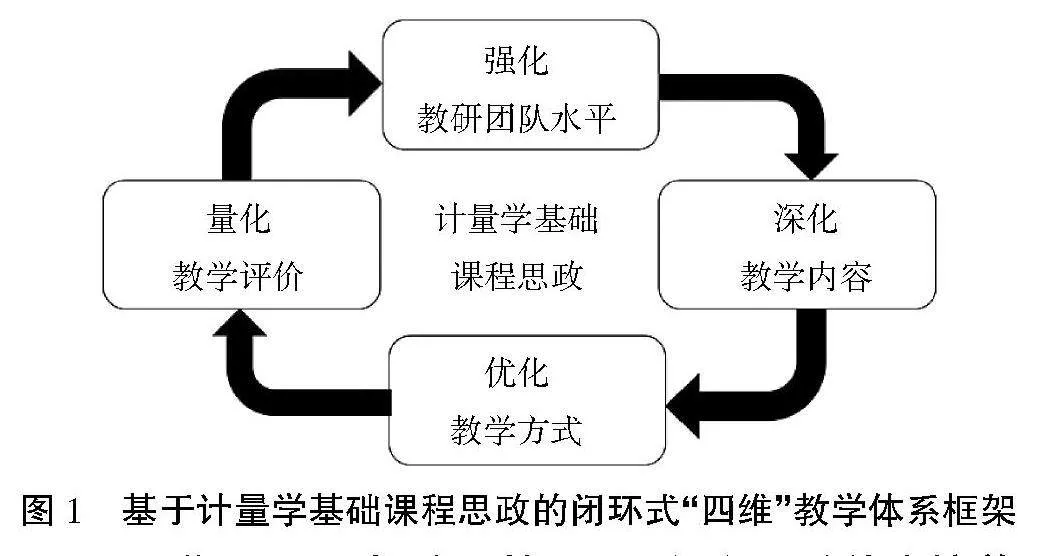

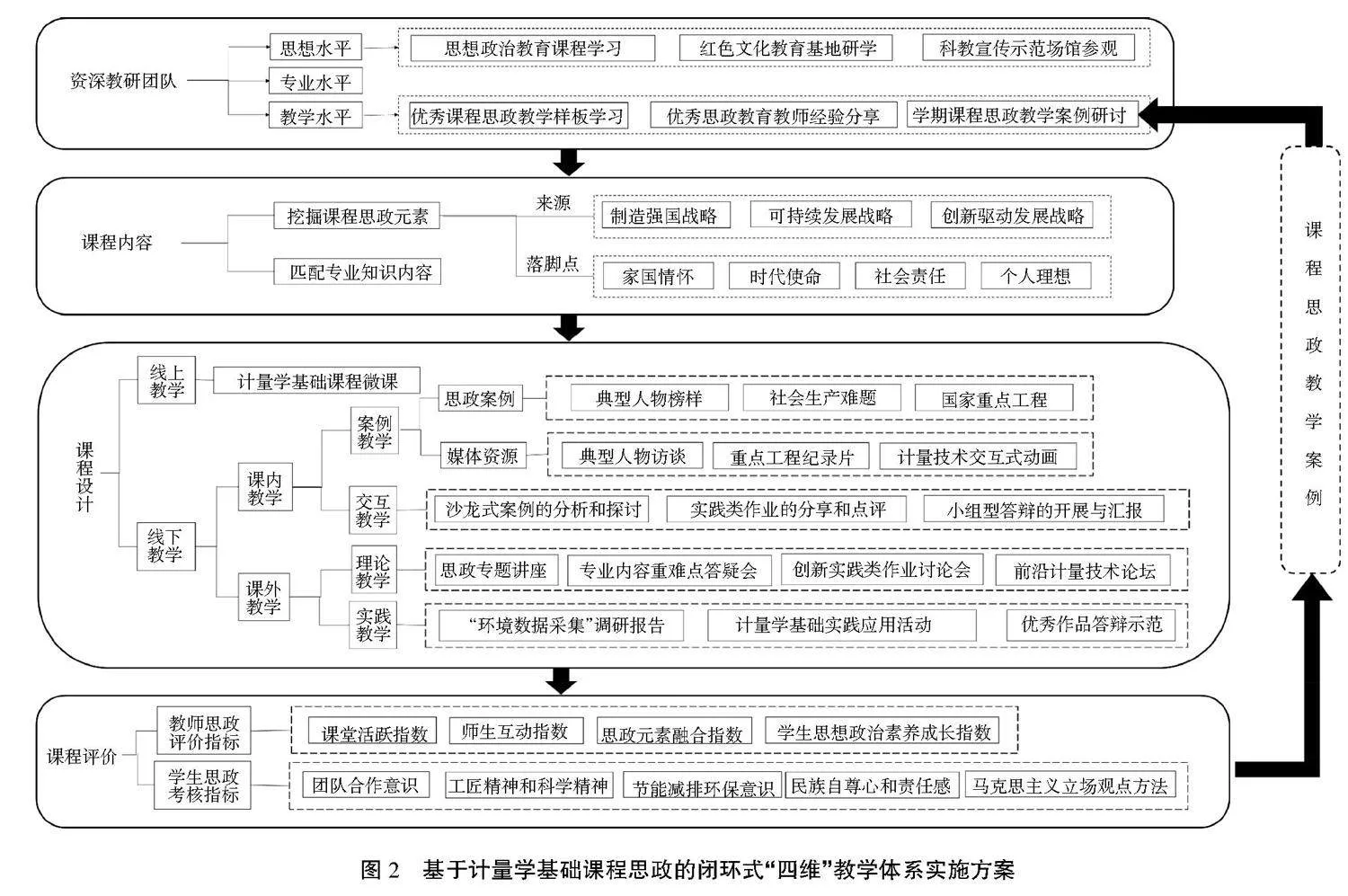

中国计量大学机电工程学院计量学基础课程教研组以自动化专业为例,在计量学基础课程思政教学改革过程中,以课程思政建设的需求为着眼点,以思政教学成果为目标导向,紧密围绕知识传授和思政育人两方面,从强化课程思政教研团队水平、深化教学内容、优化教学设计、量化教学评价4个方面探索改革路径,形成如图1所示的闭环式“四维”教学体系,具体的改革实施方案如图2所示。其中,课程思政教学全过程将以教学案例的形式反馈给教研团队,促进课程思政顶层设计优化和教学内容的改革。

(一) 强化顶层设计,注重教研团队课程思政能力培养,实现专业知识与思政教育优质融合

在课程思政教学过程中,最显著的问题是由于思政元素融入课堂的方式生硬,专业知识与思政内容割裂明显,导致课程思政无法真正有效地发挥育人功能。要解决这类问题,就要找准思政元素与课堂内容的融洽点,才能呈现有内涵的高质量课程思政。首先,需要教师站稳政治高度,注重时事政治的学习。例如,教研团队通过开展“思想政治教育课程学习会”“红色文化教育基地活动”“思政教学方法与策略研讨会”等活动,提高教师自身思想政治高度和时代需求敏锐度。同时,通过定期讨论计量学相关社会热点问题,或分享科研项目经历,并筛选出与课程内容相关的案例进行思政元素的挖掘,定期更新课程思政内容。除此之外,教研团队注重培养教师思政观点传达的方式,包括定期组织教师进行思政教育理论的学习与讨论,以及与其他学院的优秀教研团队开展教学交流,以上举措既要避免思政内容出现肤浅或晦涩难懂的极端现象,又要避免冗长和机械化的生搬硬套,教师可以更好地发挥自己在思政教育中的引导作用,以教师的思政育人能力激发思政教育的内在活力,使学生在接受专业知识的同时,也能够获得思想道德的培养和实践能力的提升。

(二) 丰富课程载体,探索课程思政元素的深入挖掘,发挥课堂教学与立德树人协同效应

传统的计量学基础课程教学方式主要是以教师理论面授为主,教学资源局限于课本,课程的教学内容也更侧重于专业知识和技能,而往往忽略了培养学生实践及创新能力[6]。为解决该问题,一方面,首先把握好课程内容的核心知识点,以教师对授课内容的充分理解和研究思考为起始点,以教师自身政治思想高度和专业能力为抓手,贴合时代背景和国家战略,依托实际的科研项目[7],针对不同章节内容由面到点、深度挖掘并提炼潜在的思政元素,丰富教学素材;另一方面,以线上教学平台和多媒体教学设备为教学媒介,促进课程思政元素在教学全过程中“鲜活”起来。通过这种教学方式,在激发学生学习兴趣的同时,更能有效地引领学生真正地认识、感受和理解课程的重要性的实际意义,推动其在知识、能力和价值观等方面的全面发展,有效实现课程思政的育人功效。以下是基于实际科研项目和计量学基础课程内容的思政元素提炼示范。

1 制造强国战略中的思政教育元素

航空航天技术作为高端制造业的关键组成部分,不仅是“制造强国”战略的重要技术支撑之一,还是与计量学紧密相连的高精尖技术的代表。在本课程依托的“航空高性能金属零件增材制造修复质量在线诊断与溯源”基金项目中,准确测量零件尺寸、形状、表面质量等关键参数至关重要。但中国装备制造要想制造高性能、高稳定、高可靠的精密测量设备,关键在于能否建立起超精密测量能力,以满足超高精度光刻机、先进飞机船舶为代表的诸多核心装备制造的技术需求,进而推动现代化制造强国建设[8]。而计量学课程提供了测量精度与误差、量值与单位、标准与基准、不确定度评估及数据分析与处理等知识和技巧,用来确保测量过程的准确性和可靠性。基于此,教师通过把握科研应用中的课程知识点,提炼其中蕴含的思政元素,为实现三者的有机融合奠定基础。在该教学案例中,授课教师创新地提出了“互动式”联网示教,基于教师自主搭建的“零件模拟质量诊断和溯源平台”,学生自行挑选量值不同测量设备和设计诊断方案并在线提交后,根据其参数的不同生成一组模拟运行动画并给予自动打分。自该方案实施以来,教学效果和课堂活跃度显著增强,不仅能够加强学生对计量仪器、量值等计量学知识的理解,更能够培养学生的创新思维,激发其主动将所学的专业知识和技能建设于社会和国家发展最需要的地方,进而实现人生价值。

2 可持续发展战略中的思政教育元素

随着科学技术和工业制造的蓬勃发展,人们的生活幸福指数逐步攀升。但欣欣向荣的背后仍存在威胁人类乃至自然界存亡的潜在问题。2030年前实现“碳达峰”、2060年前实现“碳中和”(简称“双碳”),是以习近平同志为核心的党中央做出的重大战略部署[9]。实现“双碳”目标是一场需要在核心技术和颠覆性技术方面实现突破的革命和战争[10],因此,对于自动化类等理工科专业学生来说,“双碳”战略的实施既是挑战,更是机遇。基于计量学和“双碳”战略的内在紧密联系,以课程教学内容为基点,从世界形势和国家发展层面切入,从民族复兴甚至人类进步方面构思,深度挖掘其蕴含的思政元素。例如,为了使得学生从生态的角度更好地认识计量学基础课程的重要性,在计量检定、校准和监测章节的教学方案设计中,由研究方向为数据挖掘复杂系统建模与控制的教师主导,以碳排放监测体系为例,创新地搭建了一个“模拟碳计量”示教平台,通过让学生模拟城市管理者的角色,通过安装监测设备、收集数据和制定减排策略,亲身体验和学习如何监测和减少碳排放,并统计在规定的时间内降低的碳排放量给予积分。该平台作为课程载体,使得课程生动有趣,既能帮助学生认识计量学基础课程与“双碳”战略等国家战略的紧密联系,又能培养学生以马克思主义立场观念方法处理实际问题的工程能力和可持续发展的战略眼光,在无形之中发挥思政育人的积极作用。

3 创新驱动发展战略中的思政教育元素

创新是一个民族进步的灵魂,更是国家文明发展的不竭动力[11]。为适应国家建设和发展的全局需求,在前沿科技领域,需要加强基础理论、制造工艺和专用计量测试技术的融合创新。在“基于5G+AI工业视觉的油气管道内部焊接实时监测与质量评价”科研项目中,计量学基础知识发挥着重要作用。通过搭建“油气管道内部焊接监测虚拟平台”,学生以焊工角色进入平台,逐步实现确定测量标准与标定方法、了解测量误差并评定不确定度、校准传感器的交互操作,并运用计量学知识对焊接过程中的数据进行分析和质量评价。在该教学案例的反馈中,学生不仅可以提高对计量学理论知识的理解和掌握,还能够锻炼其实践和解决问题的能力,更能够充分意识到科技创新对于社会发展的重要性。

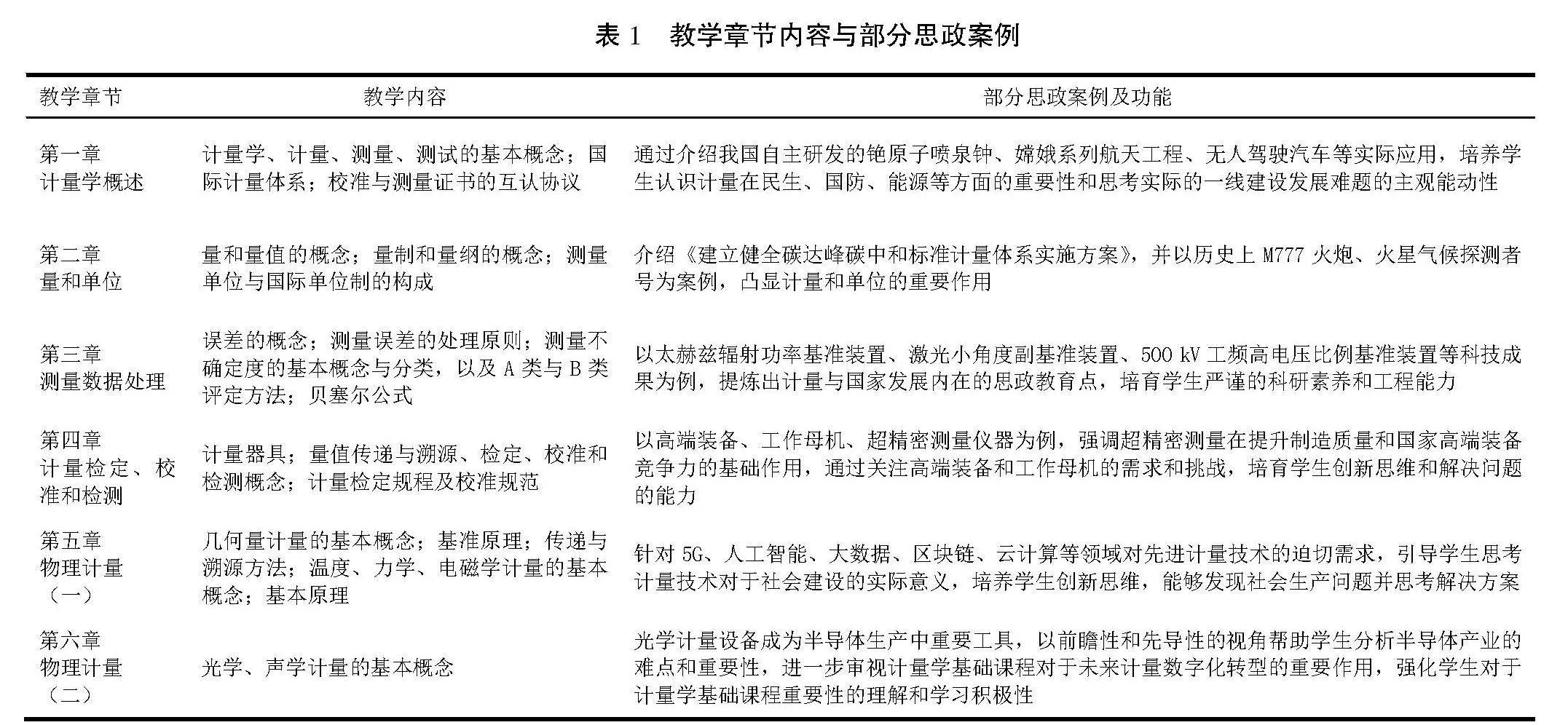

总之,通过对课程思政元素进行深入梳理和思考,有针对性地将课程思政元素融入各章教学内容中,这对完善课程思政建设体系具有积极意义。计量学基础课程部分思政案例与教学内容安排见表1。

(三) 优化教学方式,激发互动式教学的内在动力,建立理论知识与实际应用密切联系

互动式教学最大的优点在于其师生互动性强。通过互动式教学方式,教师能够有效引导学生从思政案例中深刻体悟计量与国家发展、民族复兴之间的紧密联系。学生也能积极参与,根据课程内容及时提出自己的疑问,教师对学生的提问进行及时解答,并为课程知识点进行补充。这种互动帮助建立起良好的研讨氛围,更进一步加深了师生之间的情感,从而更有效地实现了教学目标。互动式教学为教师提供了解学生学习进程、调整教学策略的机会,同时也激发了学生的学习热情和参与度,促进其思考能力和创新思维的培养。在计量学基础课程中,主要的互动式教学活动有以下三种。

1 沙龙式分享会的分析和探讨

沙龙式分享会与传统的课堂模式不同在于教师更多地充当引导者、促进者和知识咨询者的角色,激发学生的思维和提供必要的指导。以近期有关计量学的时效性热点事件为案例,教师通过挖掘相关计量知识和技术中的思政元素,引导学生将案例作为学习和讨论的起点,通过分析、评估和提出解决方案等过程,深入思考问题并形成自己的见解。例如,以“国家重点工程中的计量技术”为主题,在讨论会上介绍嫦娥五号“鹊桥”中继星网状天线面型测量、C919大飞机的计量检测及船舶常用的载重水池密度计等典型案例,向学生展示先进计量检测技术在航天、航空、航海领域中的发展,并帮助他们更深入地理解科学家的精神内涵及科学文化对于国家科技强国建设的重要意义。最后,以实际的科研项目中的部分问题为案例,如“基于5G+AI工业视觉的油气管道内部焊接实时监测与质量评价”的施工方案设计,将进一步引导学生将所学的理论知识应用到实际问题中,激发他们对科学研究和创新的兴趣,从而促进其批判性思维和问题解决能力的培养。

2 实践类作业的分享和点评

实践教学是一种以“理论实践相结合,以理论指导实践,用实践检验真理”的马克思主义实践观为核心,将专业理论知识与社会实际问题相结合的教学方法。教师应结合计量学在实践中的理论应用,引导学生对实际工程问题系统性分析,加强计量学基础课程理论和工程实践应用之间的联系。一方面,让学生开展环境数据采集和分析的线下社会实践,如发电厂的碳排放数量等,以课程报告的形式提交研究思路、方法、内容、结果等;另一方面,让学生参与到“模拟碳计量”的网络示教平台中,亲身体验和学习如何监测和减少碳排放,并形成一份书面的实施方案和结果分析报告。教师在批阅过学生报告后,及时反馈完成情况并给出合理评价,包括但不限于研究方式优缺点、研究思路改进方向等。通过布置与计量学基础课程内容相关的实践类作业,能够检验学生的课程学习效果和掌握程度,在实践中加深对课程的理解和应用[12]。同时,培育学生发现问题和解决问题的能力,并提高他们的科学合作能力和信息技术应用能力。

3 小组型答辩的开展与汇报

团队合作能力是高素质的应用型工程师所需要具备的一项重要能力。为了培养学生的团队合作、问题解决和创新能力,设计了具有实际意义的计量学研究或实践任务,让学生分组合作完成,如“简易传感器设计”“碳排放统计分析”“先进计量技术调研”等。最后,以小组形式形成书面汇报并参与课程公开答辩。通过对比同届学生的作业完成度,择优推荐至少三组同学开展示范答辩,通过展示优秀学生的学习成果,激励更多学生开拓思路,参与研究,提升他们对于计量学在社会中的重要性的认识。在答辩结束后,教师将详细阐述任务设置的目的,并总结小组完成情况。教师的总结也可以激发他们对科学研究方法和数据分析重要性的更深层次理解。通过这样的反思和总结,学生将更加明确自己的学习目标,增强自身的思辨能力,真正理解课程内容与社会实际需求的紧密联系,更好地意识到科研过程中的挑战。同时,这样的教学安排可以有效地提高课程的思政教育效果,有助于增强学生的道德情操和社会责任感。

(四) 注重示范带动,推动课程思政评价体系的立体建设,促进改革成果与思政建设良性互动

针对传统的思政教学质量评价主体、评价指标单一的问题,从学生评价和教师评价两方面入手,采用开放性的评价指标对思政教育效果进行全面评估。一方面,打破了传统的唯成绩论评价方式,引入对学生思想政治教育内容的考核和评价,基于学生课堂表现和实践作业的情况,从思想道德、工程伦理、过程成长等多维度形成思政教学评价体系,例如,将学生在“模拟碳计量”示教平台的积分作为实践作业成绩的组成部分,能够在一定程度上反映学生的创新能力和环保意识;另一方面,对教师的教学成效定期评估,并开展同类型课程互相评价。定期评估课程,评估指标不仅包括教学成绩,还需关注课堂活跃程度、师生互动情况及思政元素融合情况。定期评估课程的过程为教师之间的教学互访、课程观摩和评课活动,这种方式可促进教师相互学习、借鉴,激发改进教学方法和提升思政教学质量的动力。最终,我们将思政教学评价过程作为教研团队的研讨案例,探索教学内容的优化路径和教学方式的改革方向,为未来的教学设计打下良好基础。总之,建立多维化的课程思政评价体系,不仅能够有效地改善教师培养学生的专业素质和文化素质的教学效果,更能够实现“立德树人”的教育目的,有助于培养新时代下的应用型高素质人才。

二 计量学基础课程的思政改革成果分析

中国计量大学机电学院根据课程思政建设需求,基于计量学基础课程组建了一支资深的教研团队,创新提出闭环式“四维”教学体系并予以实践,该体系通过提升教师水平、改革教学内容和方法、加强资源保障及优化评价指标等方面进行课程思政教学改革。改革成果包括结合思政的新课程标准和若干授课案例。同时,课程教研团队依托实际的科研项目,创新搭建了“零件模拟质量诊断和溯源平台”、“模拟碳计量”示教平台、“油气管道内部焊接监测虚拟平台”、“机器人变位姿模拟控制器”4个网络教学平台,为课程思政改革和实施提供了理论和实践两方面的重要保障。同时,中国计量大学机电工程学院面向2021级和2022级自动化专业的全体本科生,以计量学基础课程为试点,开展了一系列思政改革实践活动并取得显著效果。该课程的课堂活跃度明显提升,满意度评价呈上升趋势。与未实施思政改革的课程相比,学生的期末考核成绩总体较高,参与相关社会实践或科技竞赛的学生数量增长了15.8%。这些结果表明,中国计量大学机电工程学院在思政课程改革方面取得了积极的进展,为学生提供了更丰富的教育体验和更全面的思政教育培养。

三 结束语

中国计量大学机电工程学院以党中央的“高等学校课程思政建设”的指示精神为指引,立足于“十四五”规划国家重大战略需求,瞄准理工类专业课程思政建设的重点与难点,基于计量学基础课程思政建设创新提出闭环式“四维”教学体系,从强化教研团队水平、深化教学内容、优化教学方式及量化教学评价四个方面,进行一系列的理工科课程思政教育改革路径探索,能够培育学生用所学知识解决计量检测领域实际工程问题的应用能力,以及培养学生解决实际发展困境的主观能动性。同时,有效地引导学生了解国际格局和国家发展的紧密关系,提升学生的战略意识和政治高度,致力于为国家建设和社会发展培养具有家国情怀和社会责任感的高素质人才。然而,在未来的计量学基础课程思政的优化过程中,建立更加科学的量化评估体系以评价思政教学效果,仍需要进行进一步的研究和验证。这将有助于更准确地评估思政教学的质量,指导教学改进,并持续提升学生的思政素养。

参考文献:

[1] 习近平出席全国教育大会并发表重要讲话[EB/OL].2018-09-10.https://www.gov.cn/xinwen/2018-09/10/content_5320835.htm?tdso urcetag=s_pcqq_aiomsg.

[2] 教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知(教高〔2020〕3号)[EB/OL]. 2020-05-28. https://www.gov.cn/zhengc e/zhengceku/2020-06/06/content_5517606.htm.

[3] 敖祖辉,王瑶.高校“课程思政”的价值内核及其实践路径选择研究[J].黑龙江高教研究,2019,37(3):128-132.

[4] 柯璟,胡访.“新工科”背景下电子信息类专业人才培养模式改革与探析[J].工业和信息化教育,2019(6):9-15.

[5] 方向.全面提升计量科技水平 推进中国式现代化进程[J].中国计量,2023(5):6-7.

[6] 李倩,刘万海.课程思政的视域转向与境界提升:基于“两化”理论的思考[J].黑龙江高教研究,2023,41(3):149-154.

[7] 张勇,程晓红,王昱洁,等.“新工科”背景下人才培养模式探讨与实践——以电子信息工程专业为例[J].工业和信息化教育,2020(12):1-4.

[8] 谭久彬,蒋庄德,雒建斌,等.高端精密装备精度测量基础理论与方法[J].中国科学基金,2022,36(6):955-962.

[9] 庄贵阳.我国实现“双碳”目标面临的挑战及对策[J].人民论坛,2021(18):50-53.

[10] 刘燕华,李宇航,王文涛.中国实现“双碳”目标的挑战、机遇与行动[J].中国人口·资源与环境,2021,31(9):1-5.

[11] 政武经.创新是推进民族复兴伟业的不竭动力源泉[J].人民论坛,2022(24):6-7.

[12] 吴游.任务驱动教学法在数字电子技术课程中的探索和设计[J].教育教学论坛,2015(31):133-134.