以三张课表提高学校课程实施质量

课表是学校课程实施与管理最直观的“表象”,好的课表是学校高质量育人实践的“施工图”。但是,目前一张周课表模式难以适应新课程方案要求。新课程方案将劳动、综合实践活动、地方课程与校本课程设置为统筹课时,占总课时14%~18%,大致相当于每周三四节,而很多地方要求周课表要体现“开齐开足”,设置劳动、综合实践活动、班队课、地方课程、校本课程及心理健康六门“课”,那么无论怎么排都难以“符合规定”。这种“周课表”思维模式严重影响学校课程的高质量实施。从国家、地方与校本三类课程的性质、功能出发,编制更真实、更实用、更合理的课表,具有重要的现实意义。

一、编制课表需考虑三个关键因素

1. 国家、地方、校本三类课程的功能

我国课程体系总体上体现“分科+综合”的思路。“分科”主要指国家课程中的学科课程,主要特点有:统一教材,班级授课,教室空间,每周固定节次,周课表能直观体现出一一对应关系。“综合”主要指国家课程中的劳动、综合实践活动、地方课程及校本课程,主要特点有:内容自主选择或开发,活动为主,形态多样,不局限于每周固定节次,周课表不能体现一一对应关系。如果将劳动、综合实践活动、地方课程、校本课程一一分解,并“落实”在“40分钟”的“教室”里,其实没有切中这类课程的实质,背离国家设置此类课程的初衷。简而言之,“分科”体现控制性,“奠定共同基础”系其主要功能;“综合”体现开放性,“拓展补充、兼顾差异”系其主要功能。功能不同,实施方式应不同。

2. 学校教育教学的真实状况

当前学校普遍采用德育、教学两条线管理模式。“德育”的国家课程道德与法治以常态课堂实施为主,纳入周课表管理,而如安全教育、法制教育、心理健康教育、国防教育等10多个专题教育尽管在国家课程中有所体现,但是各地教育行政部门均单独设立主管科室,对这些专题教育有考核要求,学校德育部门会以“活动”的形式落实。此外,校园文化活动,如春游、秋游、运动会、科技艺术节等,也以“活动”的形式落实。上述活动虽占用正式课时,却未纳入“教学”范畴,课表上难以反映实施情况。而班队课几乎成为班主任的“专门课”,课表上虽有“名”,实施却很“虚”。

3. 学校自主权与科目时长、节次关系

学校在保证周总时长不变的情况下,确定各科目周课时数,自主确定每节课的具体时长。周总时长有明确规定:小学每课时40分钟,一至二年级26课时,三至六年级30课时;初中每课时45分钟,七至九年级34课时。因此,学校排课具有一定的自主权,课表上的科目、节次和课时并不是必须具有一一对应关系。

劳动、综合实践活动、班团队活动、地方课程与校本课程课时可统筹使用,可分散安排,也可集中安排。很多地方将“开齐开足”曲解为将科目的课时以周为单位进行细分,这困扰了学校对这些课程的探索性实施,也没有考虑到学校的师资条件。比如,周课表上排一节“综合实践活动”,节次和课时看似符合规定,实际上并不可行。一个好的活动课,首先,应有融合性的目标,和学科课程有联系,学生所学知识能用起来。其次,能利用地方文化等资源,将地方课程要素结合起来。最后,采用考察、探究等多种方式,把综合实践活动课程理念用在活动中。那么,这个活动课就兼具多学科功能,是我们所极力倡导的“一课多育”形态,不能用简单割裂的方式去安排节次、计算课时。

二、编制三张课表:从整体上设计三类课程

国家课程具有基础性、主体性地位,是确保基础教育质量的“大地”,但教育始终是在具体的场域中发生的,地方课程与校本课程兼顾各地各校各生的差异,是国家课程的拓展、延伸、补充,三者构成完整的课程体系。从教学这一“事件”发生学视角表征为“三类实践形态”:学科类、活动类、选择类,应分别编制周课表、月课表、走班课表。

1. 周课表:适用于学科类

周课表是当下最常见的课程表,适用于有教材的国家课程,主要指道德与法治、语文、数学、英语、科学、信息科技、艺术、体育与健康等,新课程方案中有独立划分的课时,以40分钟或者45分钟为一节次,以班级、教室为主要实施场景,确保正常教学秩序和基本教学质量。

周课表的编制还需要优化,需要尊重学科规律、师生的作息规律。比如,美术课40分钟一节,是很难完成一次完整的教学活动的,往往绘画等活动开始没多久就下课了,不利于正常教学。再如,将体育课排在早上第一节和下午第一节不利于作息。

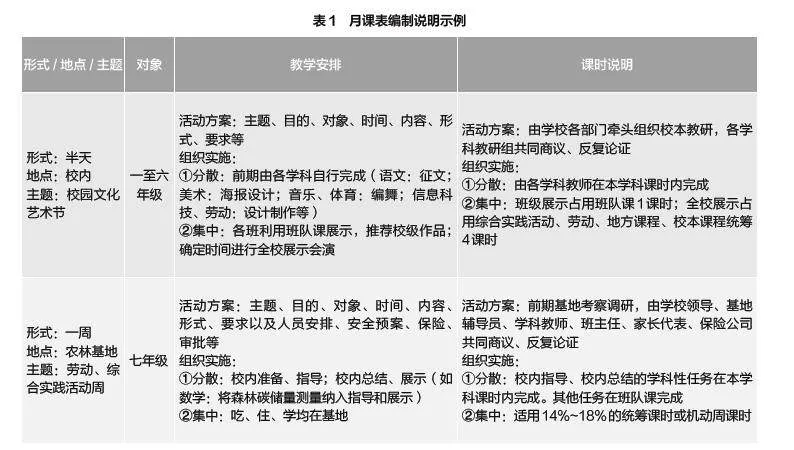

2. 月课表:适用于活动类

活动类课程主要指劳动、班队课、综合实践活动、地方课程和校本课程等。活动类课程主要有三个特点。一是内容重复交叉。劳动、综合实践活动、地方课程均有省级教育行政部门提供的地方性教材资源,地方课程还有地市级教育行政部门提供的教材资源,存在较多交叉重复内容。二是实践活动难以保证。这些科目大部分内容的学习都以实践活动的方式展开,仅“坐”在教室,按照“40分钟”的形式难以实施。三是各科单打独斗难以协同。跨学科主题学习部分和综合实践活动是紧密相关的,应体现学科间、课内外、校内外等多种连接。班队课占用综合实践活动课时,承担党团队活动、德育活动等多门类教学任务,往往由班主任一人承担,不利于教学的有效开展。为确保以上课程高质量实施,应编制月课表,与周课表形成互补。应化繁为简,以“主题”统领,多科目参与设计内容,以天(半天或全天)、周为单位进行教学,以学期或学年为单位编制月课表。多科目参与设计,特别是德育和教学两条线须紧密融合,协同实施,协同育人。说明示例见表1。

3. 走班课表:适用于选择性课程

选择性课程侧重于校本课程实施,以多种课程形态服务于学生个性化学习需求。一般由学生自主选课,采用混龄走班形式,上课地点也不局限于教室,课程形态呈现多样化。学校须单独编制走班课表,包含课程名称、上课人员、课时安排、上课地点、授课教师等,在每个班级张贴。校本课程在开发与设计上除了满足学生的个性化学习需求之外,还必须考虑特色教育教学资源,注重涵养家国情怀的价值定位;在实施上强调实践性、体验性。说明示例见表2。

经过多年的实践,我们认为,课程改革要深化,就必须直面问题,走出“周课表”固化思维,通过“三张课表”的建设,使三类课程得到更好的落实,为学生全面而有个性地发展提供支持。增强义务教育课程对地方的适应性,地方课程要强化综合性,注重不同学习领域、不同学科知识的内在关联,注重课程内容与学生经验、社会生活的联系。三张课表的建设,也为三类课程功能贯通、建立血肉联系提供了路径。

(作者单位:浙江省杭州市上城区教育学院)

责任编辑:赵继莹