竞争约束如何塑造平台相关市场?

摘 要:相关市场界定是平台经济领域反垄断工作的起点和难点。本文基于10个平台市场和98个传统市场的反垄断案例,采用三阶段编码方法,对比分析平台市场和传统市场中从商品的替代性到市场竞争约束的传递路径,构建平台相关市场的竞争约束作用机制模型。研究发现:第一,平台资本是竞争的主体,资本的物质载体差异产生不同的价值增殖模式,在理论上形成不同的相关市场范围。第二,在流通领域,相同的使用价值追逐有限的社会需求,竞争约束表现为商品的替代性。在生产领域,不同的生产过程追逐动态的生产力水平,竞争约束表现为企业的替代性。平台的综合功能、网络效应、产消劳动和市场结构等经济特征使商品和企业的替代性分析更加复杂。第三,市场支配地位是商品的替代性和企业的替代性丧失的结果,垄断企业通过制造市场壁垒维持市场支配地位,制定高于价值的垄断价格,实现垄断利润,因而可以通过潜在竞争者约束这种垄断的市场结构。本文丰富了马克思主义理论的应用场景,为平台经济领域反垄断实务工作提供了学理支撑。

关键词:相关市场界定;市场支配地位;竞争约束;反垄断;扎根理论

中图分类号:F062.9 文献标识码:A 文章编号:1000-176X(2024)05-0118-12

一、问题的提出

作为资本主义生产关系的重要维度,竞争使资本主义生产方式的内在规律作为外在的强制规律支配着每一个资本家[1] 312,即表现出实质的竞争约束。在平台相关市场内,互联网平台企业(以下简称“平台企业”) 的竞争造成平台商品和服务(以下简称“平台商品”) 的生产集中,替代商品和企业的数量快速下降,“二选一”“大数据杀熟”“平台封禁”等垄断行为公开化,呈现寡头垄断趋势。随着《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》《中华人民共和国反垄断法(2022修正)》的出台,政府反垄断工作重点由立法转向司法和执法,阿里巴巴和美团的“二选一”行为先后遭受182亿元和34亿元的巨额反垄断罚款,这彰显了平台经济领域强化反垄断和防止资本无序扩张的执法力度。

相关市场是重要的事实基础和反垄断起点,直接影响后续市场支配地位的判断、市场损害程度的估算、违法所得的认定,甚至左右部分案件的审查结果[2]。垄断是对生产经营的独占,而相关市场正是企业生产经营活动发生的经济空间。因此,垄断表现为相关市场内的替代商品或者服务缺乏。《国务院反垄断委员会关于相关市场界定的指南》提出“相关市场是指经营者在一定时期内就特定商品或者服务(以下统称商品) 进行竞争的商品范围和地域范围。”实践中,相关市场界定通常较难,平台经济领域的新业态更加大了界定难度[3]。为了规制平台垄断行为,司法和执法机构面临一个重要的理论和实践问题:如何界定平台相关市场?已有研究从界定平台相关市场的必要性、思路和方法三个方面展开讨论。

一是界定平台相关市场的必要性。一种观点认为,界定相关市场并非反垄断案件的必要工作,甚至包括不适用本身违法原则的滥用市场支配地位的案件,因为市场界定并不能推导出市场力量[4]。另一种观点认为,界定相关市场是一个基础性且不可取代的重要工具[5]。司法实践偏向于界定相关市场,《关于平台经济领域的反垄断指南》提出:“调查平台经济领域垄断协议、滥用市场支配地位案件和开展经营者集中反垄断审查,通常需要界定相关市场。”

二是界定平台相关市场的思路。主流观点认为,平台企业处于多边市场,而传统企业处于单边市场[6]。不同于单边市场,多边市场能够连接两个不同的用户群体,并从用户与同边用户或其他边用户的互动中获得价值[7],即使在总价格保持不变的情况下,单边价格的变动也会导致多边总交易量的变动[8]。为了应对多边市场新的经济特征,一种思路是根据平台的收费方式或者盈利模式来界定,即具有相同盈利模式的企业属于同一市场[9];另一种思路是根据平台的具体业务来界定。前者偏向平台的盈利来源,如交易型平台和非交易型平台的划分[10];后者看重平台的实际业务,如网络支付等更具体的相关市场界定[11]。

三是界定平台相关市场的方法。多边市场具有显著的规模经济,而规模经济是形成垄断的重要因素[12]。平台企业的规模经济既表现为要素价值边际递增和生产成本边际递减的供给侧规模经济,也表现为范围经济、长尾效应和网络效应的需求侧规模经济[13-14]。其中,平台经济特有的需求侧规模经济造成价格因素对消费者行为的隐性化,冲击了传统相关市场界定方法。因此,基于产品质量的垄断者测试法、盈利模式测试法和直接证据法等改进方法受到学者重视,用以识别3Q案、阿里巴巴“二选一”案和滴滴经营者集中案等现实案件中的相关市场[15-17]。

综上所述,平台市场的经济特征造成相关市场的界定困难,促使界定方法的创新和应用成为研究热点。已有研究注重单个案例的经验总结,研究方向偏重假定垄断者测试及其改良方法。与学术研究不同,平台相关市场的实践工作将替代性分析方法作为首选,假定垄断者测试法的应用有限,这种差异凸显出替代性分析方法研究的现实意义。

本文尽可能地搜集整理平台市场和传统市场的反垄断案例,通过质性数据的文本编码,全面考察替代性分析方法在平台市场和传统市场的应用差异,探索平台商品和企业的替代性来源,构建竞争约束作用机制模型。

本文可能的边际贡献在于:第一,基于资本竞争视角,运用扎根理论的编码技术,对案例文本进行三阶段编码,厘清了商品的替代性和企业的替代性的来源和转化路径,构建了竞争约束作用机制模型,丰富了马克思主义理论的应用场景,拓展了相关市场界定的研究视角。第二,构建“资本—替代性—竞争约束—竞争行为”的模型解释路径,聚焦10个平台经济领域的反垄断案例,讨论竞争约束的发生机制、维持机制和失灵机制,总结平台市场内替代性和竞争约束特有的表现形式,为平台相关市场界定提供了参考。

二、研究设计

(一) 研究方法

质性数据分析是在阅读理解基础上的内容编码和语义统计,主要方法包括内容分析和文本分析[18]。基于扎根理论的编码技术,本文尽可能全面地搜集、整理国内反垄断案例的判决书和行政处罚通知书,运用三阶段编码方法建立分析的概念和范畴,比较平台市场与传统市场的相关市场界定思路差异,构建替代性分析方法的理论模型。特别值得指出的是,马克思主义研究方法和扎根理论的编码技术具有较高的契合度[19-20],都注重从具体到抽象的过程,资本和商品等概念更有助于清洗掉事件隐藏的经济学范畴,把握现象的本质,而非预设理论框架。

(二) 数据收集

反垄断实践由行政执法和民事诉讼两部分构成,涉及垄断协议、滥用市场支配地位和经营者集中等具体的垄断行为。本文的反垄断案例搜集过程如下:一是搜集司法案例,基于北大法宝司法案例数据库,选择案由为垄断纠纷、文书类型为判决书的司法案例。二是搜集执法案例,通过北大法宝行政处罚数据库,选择国家发展和改革委员会、商务部、国家市场监督管理总局等具有反垄断职能的部门,筛选出正文包含“垄断”“相关市场”的行政处罚通知书。上述检索完成的日期为2024年2月26日。

本文剔除未详细界定相关市场的反垄断案例,如垄断协议案件,共得到反垄断案例108个。其中,平台市场案例10个,传统市场案例98个。实践中,平台相关市场界定错误造成市场支配地位的认定缺乏前提,司法案件中原告由此必须承担举证不能的不利后果,这通常是败诉的重要原因,行政执法案件则使用远超过传统垄断案件的篇幅完成相关市场界定工作。本文选取近年来重要的平台反垄断案例,平台相关市场界定情况如表1所示。

(三) 文本编码视角

本文将资本视为相关市场内竞争的主体。资本是自行增殖的价值,马克思通常根据价值生产和流通中的职能来定义资本,并形成了货币资本、生产资本和不变资本等经典概念[21]。随着生产部门数量的增加,资本价值增殖过程的物质载体形式日渐丰富,又衍生出工业资本和农业资本等概念,用以区分不同的价值增殖模式。工业、农业乃至平台只具有物质载体的相对差异,而非价值增殖的范畴差异,相关市场在理论上是这种物质载体进一步细分的结果。因此,本文将平台资本定义为卷入剩余价值增殖运动的平台,以把握一种新的价值增殖模式,并总结平台企业的一般行为逻辑。

三、数据分析

本文借鉴扎根理论的编码技术[22],通过清洗原始资料中的经济范畴,完成经济事实的抽象化和概念化。在此基础上,采用“开放性编码—主轴编码—选择性编码”的三阶段编码方法,将重要的概念范畴化,收敛范畴得到主范畴,进而提炼出核心范畴,整合形成清晰的“故事线”。

(一) 开放性编码

开放性编码是将文本资料进行分解、抽象和概念化,进而生成范畴的阶段。本阶段分为两个步骤:第一步,本文导入108份案例文件,分别将10个平台案例和98个传统案例归入平台市场和传统市场。在此基础上,对案例文件中相关商品市场界定、相关地域市场界定和市场支配地位判断的内容进行逐句编码,其余内容进行逐段编码,完成平台市场和传统市场的内容抽象和初始概念编码。例如,“如原告陈述,其并非使用微信聊天功能的普通个人用户,而是在微信公众平台注册运营微信公众号的企业主体……其主要在微信公众号进行的活动为宣传推广活动”,可以抽象化为“多边市场内,平台商品对用户具有核心功能和用途”,进一步概念化为“平台商品的功能和用途”。第二步,本文对50个初始概念进行反复对比和合并,提炼出两个市场的共性概念和平台市场的个性概念,用41个初始概念形成16个范畴。商品功能、商品跨区、需求者和消费行为的初始概念主要来自需求替代分析部分,使用价值生产和剩余价值生产的初始概念主要来自供给替代分析部分,社会需求刚性、使用价值生产壁垒和剩余价值生产壁垒的初始概念主要来自市场支配地位部分,具体如表2所示。

(二) 主轴编码

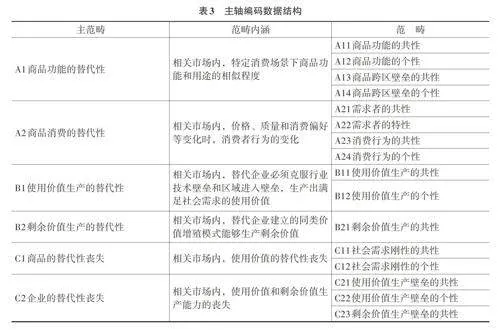

主轴编码是将开放性编码所归纳出的范畴进行分析和比较,从而进一步提取主范畴的阶段。本文用使用价值消费过程把握需求替代分析内容,用使用价值生产过程把握供给替代分析内容,用价值增殖模式的替代性丧失把握市场支配地位内容,将上述16个范畴提炼为6个主范畴,具体如表3所示。

(三) 选择性编码

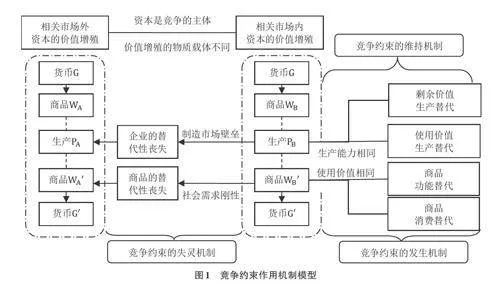

本文用选择性编码梳理主范畴的内在逻辑关联,将碎片化的概念整合成有机的“故事线”,具体如图1所示。本文将6个主范畴提炼成3个具有内在逻辑联系的核心范畴,构建竞争约束作用机制模型,具体包括竞争约束的发生机制、竞争约束的维持机制和竞争约束的失灵机制,用以分析竞争状态和垄断状态的约束差异。

首先,竞争约束的发生机制(A) 表现为商品的替代性,实质是使用价值消费过程的替代。实践中,法院通过垄断行为确定涉案产品,分析社会需求的来源,初步选定待比较产品,作为后续替代性分析的起点。在流通领域中,相同的使用价值表现出近似的商品功能(A1) 和商品消费(A2)。就商品功能及其跨区(A11—A14) 而言,功能和用途(1a—4a) 相同意味着满足社会需求的能力相同。但是,产品的功能和用途实现受到流通过程的影响,政策壁垒和商品体特征等影响因素(5a—9a) 造成使用价值的地域局限。就需求者及其消费行为而言(A21—A24),社会需求相同表现为需求者的分布和偏好(10a—14a) 相同。当涉案产品的价格和质量等竞争因素(15a—19a) 变化时,需求者能够通过购买替代产品维持自身的消费效应。

其次,竞争约束的维持机制(B) 表现为企业的替代性,实质是使用价值生产过程的替代。在生产领域,可替代的生产能力需要同时满足使用价值生产的替代性(B1) 和剩余价值生产的替代性(B2) 两个要求。就使用价值生产的替代性而言(B11和B12),剩余价值的无限欲望和使用价值的有限需求构成矛盾,促使使用价值的可替代性转化为使用价值生产过程的竞争,只有符合社会需求的使用价值才能在市场上让渡出去[23]。因此,围绕“生产社会的使用价值”[1] 54,行业技术壁垒和区域进入壁垒(20a—25a) 既是替代企业需要克服的障碍,也是垄断企业持续生产的目标。就剩余价值生产而言(B21),剩余价值生产使使用价值生产过程由技术可行转化为经济可行。企业通过可持续的价值增殖(26a—27b),保持产品业务的盈利,以维持具有竞争约束的替代商品产量规模。

最后,竞争约束的失灵机制(C) 表现为商品和企业的替代性丧失,实质是价值增殖模式的替代性丧失。价值增殖模式的差异主要由生产资本和商品资本的物质载体决定,其替代性丧失表现为商品和企业的替代性丧失(C1 和C2)。商品的替代性丧失表现为社会需求刚性(C11 和C12),垄断企业的产品具有稀缺的使用价值,需求者普遍且共同地表现出需求刚性,即社会需求刚性(28a—31a),以至于消费其他产品无法获得同等的效用。企业的替代性丧失表现为使用价值和剩余价值的生产壁垒(C21—C23)。垄断企业既可以通过发展生产力,提升商品的使用价值,降低生产的社会必要劳动时间,使竞争对手相对地丧失替代商品的生产能力(32a—37a);也可以通过提高市场势力和市场份额(38a—41b),阻止竞争者将使用价值生产过程由技术可行转化为经济可行。

(四) 理论抽样和饱和度测试

为了检验竞争约束作用机制模型的理论饱和度,本文从平台市场和传统市场的反垄断案例中各随机抽取一份样本,将其导入NVivo软件,按照前文所述的步骤重新进行抽象化、概念化、开放性编码、主轴编码和选择性编码,发现没有新的概念和范畴,各个范畴之间也没有新的关系,这说明模型通过了理论饱和度检验。

四、案例分析

垄断本身是一种特殊的竞争形式[24],商品的替代性和企业的替代性消失不意味着竞争约束的消失。竞争约束失灵的实质是自身表现形式的变化,图1并没有完整地呈现从自由竞争到垄断竞争过程中竞争约束的变革和重组。因此,本文进一步构建“资本—替代性—竞争约束—竞争行为”的模型解释路径:个别资本间的竞争产生占主导地位的生产和交换条件,构成某种价值增殖模式特定的经济空间,即相关市场范围。此时,个别资本通过竞争把资本的内在规定互相强加给对方并强加给自己[25],竞争约束使其人格化为企业的动机和行为模式。其中,一般竞争约束是一般资本的约束,约束资本对剩余价值的相互争夺[26],即资本对资本的约束,适用于一般市场。具体竞争约束是个别资本的约束,是一般规律具体的、阶段性的表现形式,即商品对商品、企业对企业的约束,适用于特定生产部门。

(一) 竞争约束的发生机制

对于商品的替代性,本文提出“商品资本—使用价值的替代—供求关系—定价行为”的解释路径。商品资本的物质性表现为自身的使用价值,使用价值是物的有用性,能够满足个人和社会特定的需求。在流通领域,相同的使用价值竞争有限的社会需求,以实现商品内含的剩余价值。其中,竞争约束使价值规律表现为供求关系,使商品价格围绕价值波动。

与传统市场相同,平台商品的替代表现为使用价值的替代。平台是一种现实或者虚拟空间[27],平台的有用性赋予平台商品使用价值。可替代的使用价值满足相同的社会需求,表现出近似的商品体特征、产品功能、产品用途、消费群体和消费过程,构成替代性的直接来源。在司法实践中,物的有用性而非物本身的差异塑造出替代性,忽视商品对涉案主体和社会的使用价值,而过度注重产品的技术特征不利于厘清市场的竞争约束来源。例如,在深圳微源码诉腾讯公司案(案例S3) 中,原告根据搭载平台的技术特征将公众号划入“移动互联网的即时通讯和社交平台服务市场”。二审法院通过考察原告对公众号的需求,提炼出宣传、推广的使用价值,将公众号划入“互联网平台在线推广宣传服务市场”,明确了原告可选择的替代商品范围,将自办网站、视频平台和搜索引擎服务平台等其他平台纳入相关商品市场,更好地揭示了公众号宣传和推广功能的竞争约束来源。

与传统市场不同,平台商品的使用价值更难以把握。一方面,平台拥有复合的使用价值,需要明确涉案平台商品及其使用价值。平台企业采用创新竞争策略,定期或者不定期地更新平台,有意识地优化原有功能和增加新的功能,使得自身集成多种使用价值,且单个平台商品的使用价值处于持续发展过程中。在奇虎诉腾讯公司案(案例S1) 中,QQ是集成即时通信和广告娱乐等多种使用价值的综合性平台,如果忽视腾讯实施“二选一”的市场势力来源,即免费的即时通信业务积累的用户优势,容易泛化相关市场范围。一审法院曾探索性地提出“互联网应用平台”市场的想法,但二审法院对此进行了委婉的驳斥,仍然根据QQ的核心使用价值,将其归入即时通信服务市场。另一方面,平台处于多边市场,平台商品的使用价值具有异质性。平台具有两个或者两个以上不同的用户群体,市场结构更加复杂。平台商品的使用价值既受多边用户差异的影响,也受多边用户互动行为的影响,这扩大了替代性分析的范围。在食派士“二选一”案(案例S5) 中,执法机构既考虑到平台内消费者和经营者两个群体,分析了食派士APP对中文消费者、英文消费者和经营者的使用价值;又考虑到平台内经营者和消费者的交易行为受到平台内商品影响,即食品易腐坏变质和配送服务距离有限,发现用户使用平台订餐时必须选择城市,难以跨城市消费,平台的线上服务功能不能无限制地延展。综合权衡之下,执法机构最终将相关市场界定为上海市提供英文服务的在线餐饮外送平台服务市场。

与传统市场不同,平台商品的供求关系更难把握。平台通过用户参与的外部性生产出网络效应,使多边用户的福利相互影响。网络效应是平台相关市场面临的具体竞争约束,企业的定价行为需要考虑多边用户的反应。其中,显著的间接网络效应可能使特定平台商品转变为免费商品,即某边用户福利严重依赖跨边用户,以至于其愿意承担全部的平台费用。为了应对网络效应的约束,一方面,平台企业将价格竞争发展到极限,实施零价格甚至负价格争夺用户。另一方面,平台企业开辟出质量竞争和差异化竞争等新的竞争形式,使免费商品成为平台企业竞争最激烈的业务领域之一。此时,网络效应通过满足某边用户的使用价值需求,将价格支付由显性的需求用户支付转化为隐性的跨边用户支付,这冲击了基于价格因素界定相关市场的传统思路。实践中,法院或执法机构需要通过调整非价格因素观察消费行为变化。例如,基于质量的假定垄断者测试可以用于判断免费商品的替代程度,但这不足以减少免费商品对传统相关市场界定方法的冲击。在王某某诉北京链家案(案例S6) 中,房产经纪服务商向买房者收取服务费。但是,当服务费过高时,买房者数量会显著下降,无法生产出卖房者需要的使用价值——找到买家。同时,随着相关互联网行业跨界进入房产经纪服务市场,传统房产经纪服务者开始建立网站,业务由以信息为主向以服务为主转变,间接激励了用户的多栖行为,反向削弱了网络效应。因此,免费商品不仅是一种零价格的定价行为,更是一种网络效应的生产行为,需要从需求替代和供给替代两个维度加以审视。

(二) 竞争约束的维持机制

对于企业的替代性,本文提出“生产资本—生产过程—社会必要劳动时间—生产行为”的解释路径。生产资本的物质性表现为生产过程,生产过程动态地维持商品使用价值的可替代性。在生产领域,企业通过具有社会需求的使用价值生产出剩余价值。竞争约束使价值规律表现为社会必要劳动时间:一方面,社会必要劳动时间提高了技术创新动力和劳动生产率水平,生产出优质的使用价值,使个别资本获得相对剩余价值和超额利润。另一方面,社会必要劳动时间又促使企业的资本有机构成不断提高,降低生产过程中活劳动的比重,导致资本整体的利润率下降[28]。

与传统市场相同,平台企业的替代表现为生产过程的替代。替代商品的维持需要满足使用价值和剩余价值生产的双重要求:一方面,平台企业必须生产具有交换价值的使用价值。替代企业需要通过投资基础设施和实施技术创新等必要手段,使具体劳动与生产资料相结合,在质量上生产出满足社会需求的替代商品,将自身产品的使用价值转化为社会的使用价值。另一方面,替代企业的个别劳动时间必须低于社会必要劳动时间。替代企业需要持续发展生产力,使商品中凝结的抽象劳动生产出剩余价值,在数量上维持替代商品的规模。例如,在知网独家合作协议案(案例S10) 中,学术文献网络搜索服务既无法生产出网络出版发行和全文下载等服务,也无法复制知网的价值增殖模式,即收取用户费用而向权利方支付版权使用费。虽然两者都属于平台经济领域,但替代企业由学术文献网络搜索服务转向中文学术文献网络数据库服务的成本高,需要资质审批、搭建基础设施和建立营销渠道等额外投入。因此,执法机构认为,学术文献网络搜索服务既无法提供相同的使用价值,也不具备转型生产相同使用价值的能力,所以两者不属于同一市场。与传统市场不同,平台企业的生产过程更加复杂。

首先,平台资本的价值增殖模式需要多种使用价值作为物质载体。平台企业通常采用“免费业务+增值业务”的商业模式,前者通过免费商品积累用户产生正外部性,后者通过增值商品将正外部性内部化产生企业利润。实践中,垄断平台的免费商品在特性、功能和用途等方面具有技术优势,而广告服务等增值商品具有较高的同质性。叶明[29]运用盈利模式测试法,通过分析增值商品的使用价值确定免费商品的竞争约束来源,将互联网划分为网络接入服务市场、网络广告服务市场和有偿网络内容服务市场。但是,忽略免费商品自身的使用价值不利于理解增值商品的使用价值生产过程。在徐书青诉腾讯公司案(案例S2) 中,法院认为“问问”表情包属于互联网表情包服务市场,原告则主张属于“微信表情开放平台”。这背后的分歧可能在于使用价值的认定,即微信的用户规模优势极大地提升了微信表情包宣传推广功能,以至于和其他表情包服务平台有质的不同。使用价值的差距有从量变到质变的可能,正如同时具有食用、药用、化工原料用等多种用途的水杨酸甲酯,由于质量差异而细分出药用水杨酸甲酯原料药市场。

其次,平台用户作为产消劳动者参与使用价值的生产。平台企业通过锁定效应将单个用户束缚在群体中,利用网络效应塑造出兼具生产功能的消费场景,使用户具有生产者和消费者的双重职能,塑造出平台经济显著的需求侧规模经济。在阿里巴巴“二选一”案(案例S8) 中,执法机构基于间接网络效应判断平台内消费者参与生产平台内经营者需要的使用价值,并指出积累用户是其他平台形成有效竞争约束的必要条件。尽管产消劳动的生产性仍有争议,但运用产消劳动几乎成为通用的平台商业模式。以市场需求为导向,阿里巴巴有意识地记录了用户的交易、支付和评价等信息,将其加工成日渐丰富的数据商品。作为一种生产要素,数据商品可以使淘宝和天猫平台内经营者更好地生产商品和调整供应,与技术、劳动和资本等一起参与新价值的创造,增强了其他经营者对平台的依赖,这表明产消劳动深度参与了使用价值的生产过程。

(三) 竞争约束的失灵机制

对于商品和企业的替代性丧失,本文提出“垄断资本—替代性相对丧失—价值规律表现形式变化—垄断竞争行为”的解释路径。不同于其他资本,垄断资本具有新的职能——制造市场壁垒以维持市场支配地位。垄断企业通过改进商品的使用价值,降低自身和社会的必要劳动时间,造成竞争对手的替代性弱化,从而维持甚至强化自身的市场支配地位。竞争关系的真谛是消费力对生产力的关系[30],竞争约束失灵造成买卖双方的力量失衡,垄断企业通过市场支配地位使垄断价格持续显著地高于商品价值,实现垄断利润。此时,具体竞争约束软化,一般竞争约束的作用突出,这导致价值规律表现形式发生变化。在流通领域,价值规律对价格和价值波动的控制能力弱化。竞争约束通过替代商品供给的可能,即潜在竞争者由低利润率部门流向高利润率部门的可能,限制价值和价格背离幅度。在生产领域,价值规律由一般利润率下降趋势转化为生产成本下降趋势,社会必要劳动时间具有形成垄断利润和阻止潜在竞争者进入的双重功能。

与传统市场相同,平台商品和平台企业的替代性丧失导致具体竞争约束失灵。在流通领域,垄断商品通过市场支配地位获得主导供求关系的能力,制定显著高于价值的垄断价格,实现超额垄断利润。此时,价值规律通过供求关系限制价格偏离价值的幅度,具体的限制能力由消费者需求刚性、生产规模经济和潜在竞争者进入成本等因素共同决定。在生产领域,垄断结构具有双重作用:一方面,垄断平台企业克服无序竞争造成的生产资料和劳动力浪费,用企业的权威组织替代市场的价格机制,实现资源配置机制的转换,生产出供给侧的规模经济。另一方面,垄断平台企业通过正向反馈效应、用户锁定效应、网络外部性等市场因素和政策壁垒等非市场因素,造成商品替代性的相对丧失,淘汰垄断部门的现有竞争者,阻碍其他部门的潜在竞争者,以维持市场支配地位,获得流通领域的定价能力,实现市场垄断结构中的超额利润,即垄断利润。以美团“二选一”案(案例S9) 为例,在流通领域,企业通过难以替代的使用价值生产出社会的刚性需求,长期占有超高的市场份额,获得相关市场的控制能力,在与餐饮经营者的商业谈判中具有较强的定价能力。在生产领域,企业通过投资、技术创新、布局关联市场等市场手段和“二选一”等非市场手段,巩固和增强使用价值的不可替代性,加深用户对平台的依赖,有意识地制造相关市场的进入壁垒。因此,“二选一”行为的直接目的不是追求垄断利润,而是维持市场支配地位。甚至为了维持市场支配地位,垄断平台自愿降低垄断利润,向独家合作经营者额外提供新店流量加权、平台补贴、优先配送、扩大配送范围和降低起送价格等支持。

此时,价值规律通过社会必要劳动时间保持资本跨部门流动的动力,限制市场垄断结构的形成。在奇虎诉腾讯公司案(案例S1) 中,腾讯可能在最窄相关市场上的市场份额已超过50%,但一审法院和二审法院都强调腾讯不具有阻碍、影响其他经营者进入相关市场的能力,即所在相关市场进入壁垒和扩张阻碍较低,一般竞争约束能够通过潜在竞争者和新参与者制约市场垄断结构的形成,进而认定其不具有市场支配地位。此外,非市场行为虽然不生产价值,却有助于维持市场支配地位。在久远银海搭售硬件案(案例S4) 中,医保支付软件在广元市的市场支配地位由“金保工程”相关政策和规定确立。寻租行为不能生产价值,但可以制造市场壁垒,维持垄断企业的市场支配地位,并从高于价值的垄断价格中获得垄断利润,这意味着非市场行为实际参与了市场垄断结构的再生产,垄断利润包含在这种结构之中。与传统市场不同,垄断平台企业及其商品的替代更复杂。

首先,平台商品的替代更困难。垄断平台生态系统由平台市场、关联市场和用户共同构成,单一平台商品的使用价值受其他平台商品使用价值的影响,这意味着替代企业需要同时替代涉案产品和关联产品,才能生产出相同的使用价值。此外,平台用户改变消费行为具有转换成本,转换成本主要受网络正外部性、用户的消费习惯和留存数据等因素影响,促使用户难以转换到其他平台。关联商品和转换成本使平台用户难以从其他平台商品的消费中获得相同的效用,形成显著的锁定效应,强化了涉案使用价值的社会需求刚性。在阿里巴巴“二选一”案中(案例S8) 中,阿里巴巴既通过物流、支付和云计算等关联市场布局,形成强大的物流服务支撑、支付保障和数据处理能力;也通过跨年度留存率98%的平台内消费者用户,维持平台的网络效应和锁定效应。两者共同提高淘宝和天猫的使用价值,增加了其他平台商品的替代难度。

其次,平台企业的替代受到用户因素影响。用户因素对平台企业的替代过程具有二重性:一方面,用户因素强化了平台资本的使用价值生产能力。垄断平台企业通过设计具有生产功能的消费场景,将免费商品积累的用户优势转化成网络效应,持续提升平台商品的使用价值,生产出社会需求刚性的免费商品和增值商品,表现出显著的需求侧规模经济。另一方面,用户因素强化了其他平台的替代能力。平台总是对潜在进入者的威胁和挑战表现出一定程度的焦虑,部分原因在于平台商品的使用价值维持主要依靠用户壁垒而非技术壁垒。不同于产品用途、物理特性、价格差异、质量层次和销售渠道等传统竞争因素,使用价值生产过程,特别是免费商品生产过程,都可能产生用户规模优势,这产生地图导航平台抢占网约车平台客户、视频直播平台抢占电商平台业务、即时通讯平台抢占电信运营商资源等跨界竞争现象。在腾讯收购中国音乐集团案(案例S7) 中,网络K歌、网络直播和短视频等平台提供与网络音乐相关的服务,造成网络音乐播放平台与其他平台呈现出动态竞争和跨界融合趋势。执法机构甚至认为,一些拥有广泛用户基础的短视频平台,如果再获得足够数量的音乐版权资源,在未来有可能成为相关市场的竞争者。

五、结论与讨论

本文对10个平台市场和98个传统市场的反垄断案例进行三级编码,构建竞争约束作用机制模型,分析平台垄断案件的相关市场界定和市场支配地位判断思路,主要得出如下结论:第一,平台资本是竞争的主体,资本的物质载体差异产生不同的价值增殖模式,在理论上形成不同的相关市场范围。第二,在流通领域,相同的使用价值追逐有限的社会需求,竞争约束表现为商品的替代性,约束垄断企业的定价能力,避免价格持续显著地偏离价值。在生产领域,不同的生产过程追逐动态的生产力水平,竞争约束表现为企业的替代性,约束垄断企业制造市场壁垒的能力,维持潜在竞争者的竞争约束能力。平台的综合功能、网络效应、产消劳动和市场结构等经济特征使商品和企业的替代性分析更加复杂。第三,市场支配地位是商品的替代性和企业的替代性丧失的结果,垄断企业通过制造市场壁垒维持市场支配地位,制定高于价值的垄断价格,实现垄断利润,因而可以通过潜在竞争者约束这种垄断的市场结构。

本文的理论价值在于:基于资本竞争视角,构建竞争约束作用机制模型,运用“资本—替代性—竞争约束—竞争行为”的解释路径,解释平台相关市场竞争约束的发生、维持和失灵,丰富了平台垄断的研究内容和视角。在此基础上,本文围绕竞争约束形成反垄断实践工作的改进思路,具体如下:第一,总结和改进相关市场界定方法。将使用价值概念引入替代性分析方法,构建“垄断行为—涉案产品—涉案使用价值”的分析思路,充分把握涉案产品功能和用途的社会需求。在此基础上,以识别使用价值可替代程度为指引,改进和创新假定垄断者测试等定性和定量方法,拓展影响消费者行为的观察指标。第二,深化对市场支配地位的理解。将一般竞争约束和具体竞争约束的概念引入市场支配地位判断,将用户数量和用户时间等反映产消劳动强度的新指标纳入具体竞争约束的推定要素,将潜在竞争者和跨界竞争者等主体纳入一般竞争约束的考量范围。第三,深化对垄断行为的理解。垄断的市场结构具有克服无序竞争的经济性,反垄断法应聚焦垄断行为。在流通领域,应着力规制歧视性定价和垄断定价等扭曲价值与价格关系的行为。在生产领域,应着力规制掠夺性定价和“二选一”等刻意制造进入壁垒的行为。

参考文献:

[1] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集:第5卷[M].北京:人民出版社,2009.

[2] 王先林.论反垄断法实施中的相关市场界定[J].法律科学(西北政法学院学报),2008(1):123-129.

[3] 丁茂中.数字经济领域“相关市场”界定的守正与变革[J].法学,2023(7):179-191.

[4] KAPLOW L. Why( ever) define markets[J]. Harvard law review,2010,124(2):438-517.

[5] 王晓晔.市场界定在反垄断并购审查中的地位和作用[J].中外法学,2018,30(5):1324-1338.

[6] 易芳,孟昌,陈丽月.交易型平台企业规制中的相关市场界定——以网约车平台为例[J].北京工商大学学报(社会科学版),2020,35(6):115-124.

[7] ARMSTRONG M, WRIGHT J. Two⁃sided markets, competitive bottlenecks and exclusive contracts[J]. Economic theory,2007,32(2):353-380.

[8] ROCHET J C, TIROLE J. Two⁃sided markets: a progress report[J]. The RAND journal of economics,2006,37(3):645-667.

[9] 林平,刘丰波.双边市场中相关市场界定研究最新进展与判例评析[J].财经问题研究,2014(6):22-30.

[10] FILISTRUCCHI L. A SSNIP test for two⁃sided markets: the case of media[R]. NET Institute Working Paper,2008.

[11] 方翔.网络支付相关市场界定困境纾解[J].北京理工大学学报(社会科学版),2021,23(4):145-153.

[12] 王锐.当代自然垄断理论研究发展述评[J].当代经济研究,2009(4):19-23.

[13] 裴长洪,倪江飞,李越.数字经济的政治经济学分析[J].财贸经济,2018,39(9):5-22.

[14] 唐要家,唐春晖.数字平台反垄断相关市场界定[J].财经问题研究,2021(2):33-41.

[15] 黄坤.互联网产品和SSNIP测试的适用性——3Q案的相关市场界定问题研究[J].财经问题研究,2014(11):29-37.

[16] 陈兵.数字经济下相关市场界定面临的挑战及方法改进[J].中国流通经济,2021,35(2):3-12.

[17] 易芳,包嘉豪.数字经济背景下平台企业相关市场界定的量化研究——以阿里巴巴“二选一”案为例[J].财经问题研究,2022(2):33-41.

[18] 李政,罗晖,李正风,等.基于质性数据分析的中美创新政策比较研究——以“中国双创”与“创业美国”为例[J].中国软科学,2018(4):18-30.

[19] 周绍东,邹赛.异质性资源富集地区如何推进共同富裕——马克思主义政治经济学视域下的田野调查研究[J].山东社会科学,2023(5):143-152.

[20] 周绍东,武天森.个体自由与集体禁锢:网约车平台的劳资关系研究[J].河北经贸大学学报,2021,42(2):43-54.

[21] 余斌“. 数字劳动”与“数字资本”的政治经济学分析[J].马克思主义研究,2021(5):77-86+152.

[22] 贾旭东,衡量.扎根理论的“丛林”、过往与进路[J].科研管理,2020,41(5):151-163.

[23] 梅建军.我国政治经济学关于使用价值研究的三大缺陷[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2005(1):11-14.

[24] 孟捷,向悦文.竞争与制度:马克思主义经济学的相关分析[J].中国人民大学学报,2012,26(6):32-42.

[25] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集:第8卷[M].北京:人民出版社,2009:180.

[26] 高峰.关于马克思主义竞争理论的几个问题[J].中国人民大学学报,2012,26(6):43-48.

[27] 徐晋,张祥建.平台经济学初探[J].中国工业经济,2006(5):40-47.

[28] 孟捷,龚剑,向悦文.马克思主义竞争理论的发展研究[J].经济学家,2012(10):5-12.

[29] 叶明.互联网对相关产品市场界定的挑战及解决思路[J].社会科学研究,2014(1):9-16.

[30] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集:第1卷[M].北京:人民出版社,2009:76.

(责任编辑:孙艳)