蜀道天险 剑门雄关

毛国清

在我的家乡广元市,有这样一处古老而神秘的关隘——剑门关。它静静地守护着蜀地的门户,见证了历史的风雨和时光的流转。那年春节期间,我和老公从旺苍县出发,踏上了探访剑门关的旅程。路旁青山绿水,搭配青瓦黛墙的民房,仿佛一幅幅流动的山水画。同车有几个同学,向我们介绍了剑门关的历史和传说,话语中充满了对这片土地的热爱和自豪。一个多小时的车程,我们到达了目的地。

剑门关自古以来就是兵家必争之地,坐落在悬崖峭壁之间,两旁石壁陡峭,关口狭窄,真可谓“一夫当关,万夫莫开”。据史书记载,剑门关历经无数次战争的洗礼,尤其是三国时期,诸葛亮北伐时曾多次在此设防,后来姜维守关,与晋军在此展开了拉锯战。最终晋国也没有攻破剑门关,而是抄小道挺进成都平原,姜维在蜀主诏令下献关投降,且还发生了“真降”与“假降”等一系列的后续事件。

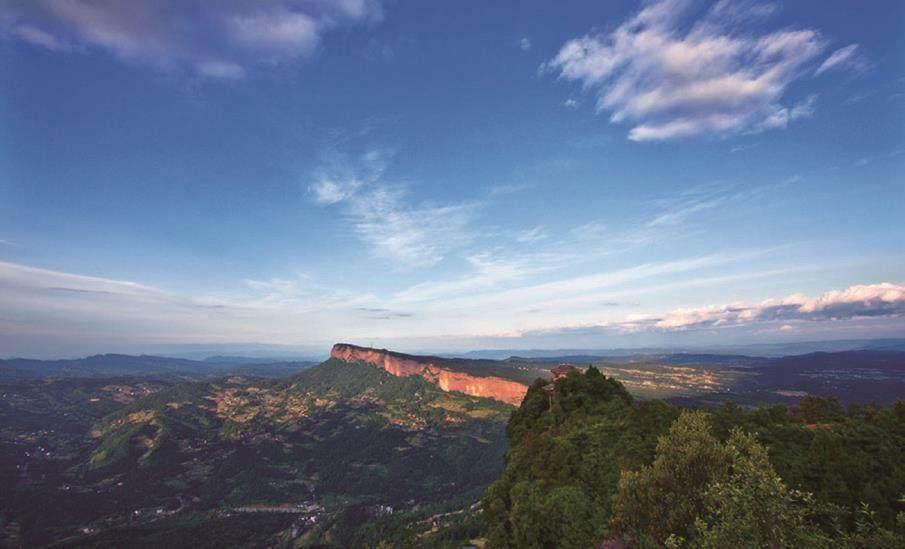

我们买了门票,踏进了这个载有厚重历史的地方,首先映入眼帘的是那巍峨的砾岩丹霞地貌绝壁。绝崖断离,两壁相对,其状似门,故称“剑门”。在山脚下,首先看到了李白的《蜀道难》题壁,诗文富有想象和气势,更多像是对剑门蜀道的描述,加深了我们对剑门山的认识。

沿着石板路台阶慢慢前行,两旁是郁郁葱葱的树木和杂草,偶尔可听到鸟儿的啼鸣,空气中弥漫着泥土和草木的清新气息。经过细雨廊,就是五丁坪一带的剑门关地质博物馆。该馆采用三维立体模型、动画、矿物化石标本、太空体验仓、磁悬浮地球仪等声、光、电合成现代科技表现手法,展现了剑门关丹霞地貌地质发展史,让参观者从而得知剑门关是如何形成的。

“五丁坪雕像”向我们呈现了战国时期的秦国开山设道、巧取蜀国的传说。再往上走,就是“叹关台”诗词长廊。据不完全统计,历代来到剑阁的文化大家就有一百余人,有资料可查的古代名家诗文在千篇(首)以上。“叹关台”从历代文人吟诵剑门蜀道的诗词中选刻了张载、骆宾王、李白、杜甫、唐玄宗、王安石、李商隐、果亲王、郭沫若等名家诗词19首;有这些诗词的烘托,剑门雄关由此增添了浓郁的文化气息。

沿着七弯八拐的石梯,我们气喘吁吁爬了好一程,终于来到了关楼下。古关城楼是三层翘角式箭楼,阁楼正中悬一横匾,书写着“天下雄关”,顶楼正中的匾额题有“雄关天堑”。从山道仰望,关城显得雄伟坚固。

剑门关历经千余年风雨,1935年修筑川陕公路时被全部拆毁。改革开放后经几次重修,现存关楼是2010年四川地震后重修建成,气势不输当年。登上关楼,放眼望去,只见群山起伏,关道幽深,通往四川。四周陡坡上,还有无数可供攀爬的绝壁栈道,这里真正是一处军事险要之地。

返回山下,还可以坐缆车到山顶。缆车的小舱似乎是通往自然殿堂的神奇箱子,透明的玻璃窗让我毫无阻隔地欣赏到山景的每一个细节。刚开始,视线还能捕捉到山脚下的人们和建筑,渐渐的他们变得如蚁般微小,直到最后被苍翠的山林吞没。此时的我已置身于天地间,感受着与世隔绝的宁静。

随着高度的增加,视野也愈发开阔。山脉的轮廓开始变得更加清晰。微微泛红的悬崖峭壁,犹如高大的城墙,展现出无尽的力量与美感。悬崖上的栈道勾勒出流畅的曲线,攀爬在悬崖栈道上的游客让我看得心惊胆战,还是不要去尝试了。

到达山巅的悬空玻璃观景台,由一段悬于峭壁之上的半弧形玻璃栈道和一条横跨两峰的玻璃桥组成。置身栈道之上,挑战心理极限,俯瞰剑门绝壁千仞,非常刺激和震撼。这里视野开阔,颇有一览众山小的感觉。稍作休息,又得下山,这时已近黄昏,余晖洒在峡谷中的剑门关楼,给这片古老的土地披上了一层金色外衣。

剑门关还有很多特产,剑门豆腐非常有特色。十道左右的菜都有豆腐,搭配不同的食材做成菜肴,成了一桌名副其实的豆腐宴。坐在店外的竹椅上看风景,静静享受这难得的宁静时光,这次旅行将永远铭记在我的心中。

剑门关不仅是一处地理关隘,更是一段段历史的见证,也是一种文化的传承。在这里,剑门关以其深厚的蜀文化积淀,将持续吸引来自世界各地的游客,让他们有跨越千年文明的穿越感觉。