新疆且末扎滚鲁克墓地二期居民的牙齿磨耗

陈峰 曾雨欣 付昶 张海龙 王博 肖小勇 李海军

摘要:本文对新疆且末扎滚鲁克墓地二期出土208 例头骨上的1849 枚牙齿进行了观察与研究。将所有个体按照年龄和性别分组,通过计算每个个体上颌或下颌骨上各牙齿相对第1 臼齿的磨耗指数,分析各组之间相对磨耗指数的分布差异。经过与国内外不同人群的对比,对扎滚鲁克居民的牙齿磨耗模式特点以及可能存在的牙齿使用方式、行为特征等内容进行了初步探讨。结果显示,该人群的牙齿磨耗随着年龄增长显著增加,不同年龄组人群之间前后牙齿磨耗情况有很大的差异,牙齿磨耗在性别间差异并不显著。下颌个体出现了较为普遍的前牙磨耗比后牙偏严重的现象,这种现象主要集中在中年组下颌上。这种不寻常的下颌前牙磨耗较后牙偏重现象可能受到牙齿的工具性使用,牙齿萌出顺序以及年龄三方面因素共同作用的影响;中年个体下颌前牙磨耗的偏重现象可能反映了人群的行为特征。

关键词:新疆;墓地人群;牙齿磨耗

1 引言

牙齿磨耗是比较常见的一种生理现象。影响个体牙齿磨耗程度的因素有很多,牙齿从萌出之后便开始了磨耗过程,因此年龄是影响牙齿磨耗的一个重要因素;除此以外,食物结构、口腔疾病、个体行为特征等均会对牙齿磨耗产生影响[1]。不同人群中,生活环境、食物结构等方面的差异会在个体牙齿上呈现出不同的磨耗形态。前人的许多研究从这些角度对不同地区不同时代的古代人群进行了探讨。一方面,通过对古代人群牙齿磨耗的统计分析和磨耗形态观察,讨论先民的食物结构和经济模式[2,3];另一方面,通过比较不同人群之间牙齿磨耗的差异,探究这些群体之间的社会经济类型差异[4,5]。

在对同一个群体进行研究的时候,一般认为该群体中个体的食物结构、生存环境是相似或相同的,因此才能够进行群体间的比较。若将研究视角转到群体内部时可以发现:由于饮食习惯、生存环境比较接近,研究同一群体内部不同个体的牙齿磨耗时可以大致排除掉食物结构和环境等因素的作用,探讨其他如个体生前行为特征、文化习俗等因素对牙齿磨耗的影响,进而推测个体生前是否存在牙齿非饮食性、工具性使用的行为[6]。

个体的牙齿磨耗模式主要表现为不同牙齿之间磨耗等级的对比关系。个体的上下颌牙列可以按照不同部位分为前牙和后部牙齿,前牙(下文统称前牙)包括门齿和犬齿,中部牙齿由第3 和第4 两颗前臼齿构成,后部牙齿则包括三颗臼齿。在考古学研究中,前牙由于其磨耗情况往往可以反映个体牙齿的非饮食性、工具性使用而受到重视[7,8]。第1 臼齿的磨耗情况是所有牙齿中与个体生活史联系最为紧密的,因此各牙齿相对第1 臼齿的磨耗情况(主要是比值关系)成为了研究牙齿磨耗模式的重要指标[9,10]。

在一些关于狩猎- 采集人群牙齿磨耗的研究中,研究者采用人群各牙齿相对于第一臼齿的磨耗比值进行分析。这些研究不仅评估了人群臼齿的磨耗程度,还对前牙以及前臼齿的使用方式进行了探讨[11,12]。研究表明,狩猎- 采集人群的牙齿磨耗速度较快,并且常表现出较重的前牙磨耗[12];同时,呈现这种磨耗特点的群体内部个体之间可能存在多种不同的磨耗模式[13];这种牙齿磨耗的个体间差异可能受到牙齿咬合关系、特定的饮食习惯以及不同的社会分工等因素的影响。不仅如此,牙齿磨耗的个体间差异还可能与所在群体的社会分工以及个体生前活动等方面的因素有关,主要表现在年龄和性别方面 [6,14-16]。在以游牧、狩猎等为主要经济模式的人群社会中,年龄的增长伴随着个体在群体中角色以及责任的变化。有研究显示,早期个体可能在青春期就开始承担社会分工 [17],随着年龄的增长个体掌握的生存技能也在增加[18]。个体在不同的年龄阶段所属群体社会起到的不同作用以及这种作用产生的时间点(即年龄)是两个重要的研究方面,可以为揭示该群体的社会形态等基本特征提供证据。由前文可知,不同年龄阶段个体牙齿磨耗模式可能存在差异,因此,通过年龄差异分析一个群体内个体之间牙齿磨耗模式的差异,就提供了一种探究古代社会和经济形态以及人群生活史的新途径。

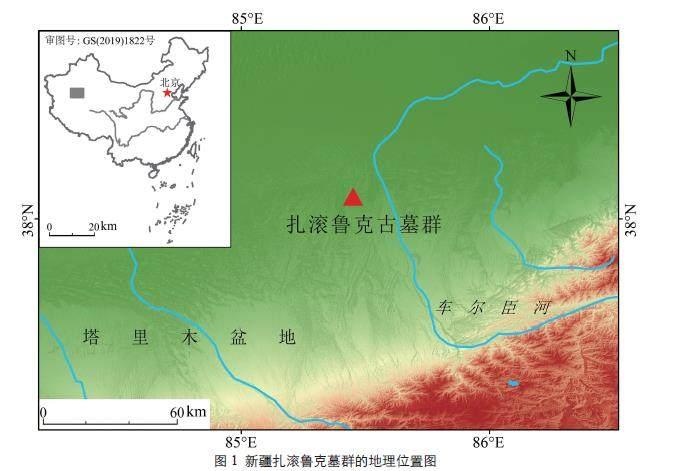

扎滚鲁克墓地位于现新疆且末县托格拉克勒克乡的扎滚鲁克村附近。20 世纪八九十年代,考古人员前后进行了5 次挖掘工作,共发现墓葬169 座,同时出土了大量文化因素丰富的实物资料[19-23]。第一期文化墓葬发现了1 座,第二期文化墓葬共138 座,第三期文化墓葬共30 座。目前,扎滚鲁克二期文化墓葬的绝对年代没有明确的结论。已有的14C 测年结果显示,二期墓地的绝对年代上限可以追溯到公元前8 世纪;根据扎滚鲁克二期文化与附近同文化类型的加瓦艾日克墓地年代进行类比,推测年代下限可以延续到公元3 世纪[24]。

二期文化墓葬中出土了不少植物遗存,有白杨、胡杨、怪柳等,还有用于覆盖墓口的有芦苇、蒲草、驴草等[21]。这些树种和草类植物和现在扎滚鲁克附近的植被没有什么区别,推测当时的环境与今天类似,即属于干旱性沙漠气候生态环境[22]。另外,还出土了磨盘、残木耜等,说明当时已经出现了农业经济[21]。马鞭、绊马索、弓箭、捕鸭器、鹿皮以及山羊、牛等动物的骨骼的出土,反映出当时也存在着畜牧、狩猎经济形式[19]。对扎滚鲁克二期墓地出土人牙的磨耗水平与口腔疾病的研究表明,先民牙齿磨耗水平较高,龋齿发病率较低,下颌骨质隆起出现率较高,体现出先民的食物质地较为坚硬粗糙、肉食性食物占比较高的特点[25]。综合前人相关研究来看,扎滚鲁克二期人群的生业经济呈现出畜牧狩猎与农业并存的特点。此外,扎滚鲁克二期墓地还出土了许多做工精美的纺织品,说明当时已出现了较为成熟的手工业[26]。

新疆且末县古称且末国,是古代丝绸之路、两汉西域三十六国塔里木盆地南缘的一个重要城邦。目前已知关于该地区最早文献记载见班固撰《汉书· 西域传》,其中记载到:“且末国,王治且末城,去长安六千八百二十里。户二百三十,口千六百一十,胜兵三百二十人。辅国侯,左右将,译长各一人。西北至都护治所二千二百五十八里,北接尉犁( 今博斯腾湖西岸),南至小宛( 今喀喇米兰河东北部地区),可三日行,有葡萄诸果,西通精绝二千里”[27]。关于扎滚鲁克墓地出土的遗物遗存的研究显示扎滚鲁克先民在经济社会文化发展中形成了独特的丝绸之路文化,同时有着兼容并蓄的多元文化的态势,与中原、北方草原以及西方都有着密切的文化联系,呈现出了丰富多样的文化面貌[28]。

扎滚鲁克墓地出土了大量的人骨遗骸,颅骨和下颌骨的保存情况良好,大部分牙齿附着在颌骨上,是我们研究当地先民生产生活的重要材料。目前关于扎滚鲁克墓地人群牙齿磨耗的研究还较少,本文拟通过对扎滚鲁克先民牙齿磨耗水平及磨耗模式研究,为研究扎滚鲁克古代人群的社会面貌、人群行为等提供新的证据。

2 材料与方法

2.1 研究材料

本文研究材料为扎滚鲁克二期墓地出土208 例人类颌骨上的1849 枚牙齿(表1、表2);选取的标本颌骨上须保留有至少一枚第一臼齿(M1)。其中,男性72 例、女性84 例,个体性别鉴定参照邵象清、吴汝康等提出的鉴定标准[29,30]。由于体骨缺失,在进行年龄鉴定时,参照Sittiporn Ruengdit 等人提出的方法,通过观察颅骨骨缝愈合程度,结合牙齿萌出等情况,对个体进行年龄估算,判断个体所属年龄区间[31,32]。本文仅进行年龄区间的判断未做精确的年龄判断,并且将年龄组分为青年组(18-35 a)、中年组(36-50 a)、老年组(50 a 以上),未成年个体在这次研究中不作讨论。

2.2 研究方法

本文牙齿磨耗观察分级采用美国学者Smith 制定的8 级标准[33]。将每个个体相应位置左右牙齿的平均值作为该个体该位置牙齿的磨耗等级,如果该位置只有一个牙齿,那么就将这个牙齿的磨耗等级作为这个个体该位置的牙齿磨耗等级 (Wear grade, G)。上颌牙齿用大写字母(I, C, P, M) 表示,下颌的使用小写字母(i, c, p, m) 表示。除了比较牙齿磨耗等级以外,还通过计算每个位置牙齿相对第1 臼齿的磨耗指数来分析牙齿的磨耗模式。相对磨耗指数(Iw) 的计算公式为:Iw=(G/G1)×100%; 式中,G — 某牙齿的磨耗等级,G1— 相同齿列第1 臼齿的磨耗等级。

本文按性别和年龄分别分组进行探讨;性别2 组,年龄分为3 组。为了比较不同组间各个位置牙齿磨耗分布的差异,采用非参数检验法来进行分析。对牙齿平均磨耗等级和各牙齿相对M1 磨耗指数进行了年龄、性别的差异性分析。在牙齿磨耗等级的分析中,性别分组比较时使用Mann-Whitney U 检验,年龄与牙齿磨耗等级的相关性分析使用Pearson 相关性检验。在进行磨耗指数的描述性数据展示时,选取了I1、P3、M2 三个位置的牙齿的相对M1 磨耗指数,用这三个位置牙齿的磨耗指数来分别代表前中后3 个部位的牙齿,使用单因素方差分析(Variance analysis, Var) 比较组间的均值差异,使用Kruskal-Wallis H 检验比较组间的中位数差异。数据统计分析和结果输出均在IBM SPSS v20 统计软件中进行。

3 结果与分析

3.1 牙齿磨耗水平与性别、年龄组之间的关系

根据牙齿平均磨耗统计的结果(表3),对上下颌各个牙齿的平均磨耗水平进行排序:上颌牙齿M1>P3>C>P4>I1>I2>M2>M3;下颌牙齿i1>m1>i2>c>p3>m2>p4>m3。可以发现上下颌牙齿平均磨耗的大小顺序并不一致,上颌P3 的平均磨耗大于I1,下颌牙齿中i1 的磨耗要大于m1。

从男性与女性的上下颌牙齿平均磨耗统计可以看出,无论是上颌还是下颌,男性各个牙齿的平均磨耗均大于女性。为此,本文进行了男性与女性各个牙齿磨耗的差异性检验,结果显示只有下颌M3 的磨耗有显著性别差异(p<0.05)。

牙齿磨耗程度与年龄组的相关性分析显示所有牙齿的磨耗程度与年龄呈正相关(R 值在0.490 和0.774 之间,表4),这样的结果也表明本文的年龄分组标准的可靠性。上颌前牙磨耗程度的年龄相关性较强(RI1=0.658, RI2=0.774);相对上颌前牙来说,下颌前牙磨耗程度的年龄相关性(Ri1=0.490, Ri2=0.531)较弱。这种现象表明,除年龄和食物之外,有其他因素对上下颌前牙的磨耗造成了影响,这种影响使得上下颌前牙磨耗的年龄相关性出现了差异。

3.2 相对磨耗指数Iw 分布及其组间差异

3.2.1 整体分布情况

图2 根据上下颌各个牙齿相对M1 的比值来代表相对M1 磨耗指数,并以箱形图的形式展示指数的分布和变化。由图2:a-b 可知,下颌牙齿中有一半以上数量的I1 相对M1 磨耗指数超过了100%。上下颌其他牙齿相对M1 磨耗指数超过100% 的情况虽然存在,但是数量均不超过四分之一,甚至有些位置的牙齿(如上颌M2、M3,下颌M3)相对M1磨耗指数全部小于100%。根据指数的计算方法可知,如果相对M1 磨耗指数大于100%,那么就说明这个位置的牙齿磨耗已经大于其相同牙列的M1 的磨耗,因此可以看出下颌I1的磨耗相对下颌M1 来说是偏重的,出现偏重现象的个体数量超过下颌个体总数的一半。

3.2.2 性别差异

为了进一步揭示样本组内部个体之间的牙齿相对M1 磨耗指数差异,本文根据性别进行分组,对每个组别中的个体各牙齿相对M1 磨耗指数进行了数据统计(筛选了I1、P3、M2 三个牙齿进行数据展示),同时使用箱形图展示上下颌牙齿磨耗指数的分布情况(表5,图2: c-d)。由于每一例颌骨代表一个独立个体,因此在讨论时,每个性别组中均有上颌个体和下颌个体之分。

上下颌3 个位置牙齿的相对M1 磨耗指数在两性间未显示出显著差异(表5),但图2还是可以看到上下颌牙齿磨耗指数分布存在性别差异。由图2: a-b 可以看出,上颌中,大部分个体的牙齿相对M1磨耗指数小于100%,大于100% 的主要是中门齿I1,且女性多于男性;而从图2: c-d 可以看出,下颌中,男性前牙磨耗指数大于100% 的个数较多,I1 相对M1 磨耗指数大于100% 的个体数已经达到了二分之一,女性中仅在I1 上有较多个体相对M1 磨耗指数大于100%,其他位置牙齿的磨耗指数大于100% 的个体数均不超过四分之一。

总体来看,上颌个体中,女性显示出较重的前牙磨耗,而在男性个体中这种现象不明显。下颌个体中则不同,男性显示出了较重的前牙磨耗;女性前牙虽然也有偏重的现象,但是相对男性的来说程度较轻。无论是上颌个体还是下颌个体,男女各牙齿相对M1 磨耗指数的差异在统计学上均不显著(p>0.05)。

3.2.3 年龄差异

上、下颌骨所代表的个体,按照年龄可分为青年组、中年组、老年组共3 组,每一个颌骨代表一个独立个体,因此在讨论时分为上颌、下颌个体。从数据与箱型图展示可以看出,各牙齿相对M1 磨耗指数分布确实因年龄而异(表6,图2: e-f)。

青年组中,上下颌牙齿均未表现出明显的前牙磨耗偏重现象,上下颌均有约四分之三的个体前牙(I1、I2)的相对M1 磨耗指数小于100%。同时上下颌I1 相对M1 磨耗指数的离散系数较大(0.34),说明相对M1 磨耗指数其分布并不集中。

中年组中,上颌各牙齿的相对M1 磨耗指数分布与上颌青年组基本一致。I2、P4 的指数分布在上移,说明磨耗水平在提高,但是整体依然未表现出明显的前牙磨耗偏重现象。下颌中年组的指数分布已经发生变化,大部分个体前牙磨耗指数大于100%,I1 的相对M1 磨耗指数几乎处于100% 的水平线以上(有一个较小的异常值)。可以发现,下颌中年组个体的牙齿磨耗模式出现了较重的前牙磨耗,与下颌青年组和上颌中年组均有所不同。需要注意的是,无论在上颌或下颌中,I1 磨耗指数的离散系数均在减小,维持在一个较低的水平(上颌青年组0.34,中年组0.16;下颌青年组0.34,中年组0.14),说明年龄越大前牙磨耗偏重现象越集中(表6)。

老年组中,上颌牙齿相对M1 磨耗指数的分布与下颌中年组类似,前牙出现了较重的磨耗,有将近二分之一的个体I1 和I2 的磨耗指数大于100%。下颌老年组的牙齿相对M1磨耗指数分布情况与下颌中年组及上颌老年组类似,前牙磨耗偏重现象依然存在,但是相对M1 磨耗指数大于100% 的个体比例有所降低。与此同时,下颌老年组中其他位置牙齿的相对M1 磨耗指数也有不同程度的降低(如P3、P4、M2)。

3.3 牙齿相对M1 磨耗指数对比分析

3.3.1 与国外相关遗址对比

澳大利亚Roonka 遗址居民被认为是以狩猎- 采集为生的土著人,其年代跨度初步认定为从距今4000 年至现代。

根据Littleton 的研究,该遗址居民出现了前牙磨耗偏重现象,青年、中年个体的前牙磨耗偏重现象可能与牙齿的工具性使用有关。据作者推测,这些居民生前曾经利用牙齿作为工具制作生活用品,如织网、纤维制品等[6]。扎滚鲁克样本中主要是下颌中年个体出现了比较明显的前牙磨耗偏重现象,因此本文将其与Roonka 的下颌中年组进行了比较,选取I1/M1、P3/M1、M2/M1 三个指数(图3)。

如图3 所示,扎滚鲁克下颌中年组与Roonka 下颌中年组一样遵循前牙磨耗较后部牙齿偏重的规律,扎滚鲁克下颌中年组I1 相对M1 磨耗指数的均值稍大于Roonka 中年组,说明扎滚鲁克下颌中年组的前牙磨耗程度整体高于Roonka 组。扎滚鲁克下颌中年组I1 相对M1 磨耗指数的中位数也大于Roonka 组,说明扎滚鲁克组中至少有二分之一的下颌中年个体存在着前牙磨耗偏重现象。比较结果表明,扎滚鲁克下颌中年个体中存在着普遍且显著的前牙磨耗较后牙偏重的现象。

3.3.2 与国内相关遗址对比

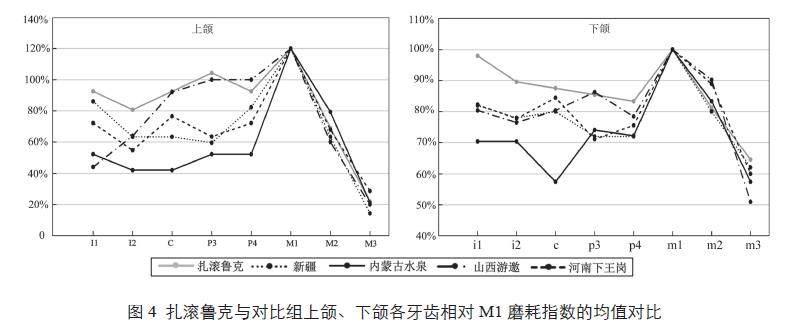

除Roonka 的材料以外,本文还选取了几个国内考古遗址出土的人牙材料及其磨耗数据进行对比,对比组牙齿磨耗数据来自刘武等人的报道[4]。新疆合并组的牙齿数据来自新疆营盘、穷克科和洋海3 个墓地,年代均属于青铜— 铁器时代。营盘古代居民的生业模式为农牧并举,兼有狩猎[34];穷克科居民以游牧经济为主,兼有农业与狩猎[35]。洋海居民的生活中,农业经济占据了重要地位,同时从事着狩猎与游牧的经济活动[36]。内蒙古水泉墓地年代为战国时期,居民以农业经济为主,兼有畜牧业[37]。山西游邀遗址年代为新石器时代晚期,生业模式以农业为主[38]。河南下王岗遗址年代跨度从较大,从新石器时代延续至西周,本文所采用的数据来自新石器时代个体,当时居民的生业模式是以农业为主,兼有渔猎[39]。为保证对比结果的可靠性,根据刘武等人的统计标准和要求重新计算扎滚鲁克组个体的牙齿相对M1 磨耗指数,并对指数的均值进行对比(图4)。

根据图4 展示的对比结果可以发现,扎滚鲁克组无论上颌还是下颌个体,各牙齿相对M1 磨耗指数均属于较高水平,其中前牙的相对M1 磨耗指数在所有组中都是最高的。尤其是在下颌牙齿(LI1)中,扎滚鲁克组的前牙相对M1 磨耗指数(97.92%)远高于几个对比组(新疆82.00%,水泉70.37%,游邀80.39%,下王岗82.22%)。刘武等人对这几个对比组牙齿磨耗的研究表明,新疆合并组、游邀组、下王岗组人群前牙磨耗较后部重[4],相比较而言,扎滚鲁克人群的前牙磨耗比后牙磨耗现象更加显著,磨耗程度更重,以下颌前牙(尤其是I1)最为突出。

4 讨论与结论

4.1 扎滚鲁克人群牙齿磨耗模式

学者Deter 曾经对几个狩猎采集人群和农业为主的人群牙齿磨耗进行研究,结果显示无论是狩猎采集人群还是以农业为主的人群,牙齿磨耗程度均在一定程度上反映了牙齿萌出顺序[9], 因此牙齿萌出顺序对牙齿磨耗水平有一定的影响。Smith 和吴汝康等人的研究显示[40,41],人类恒齿的萌出顺序大致如下:M1,I1,I2;其次是[C,P3],[P4,M2](中括号内的顺序可以调换);最后是M3。如果仅仅考虑萌出时间早晚带来的各牙齿的磨耗差异,那么其牙齿磨耗的大小顺序应该与萌出顺序一致。在扎滚鲁克人群中观察到的上下颌牙齿磨耗程度的排序是:上颌M1>P3>C>P4>I1>I2>M2>M3,下颌I1>M1>I2>C> P3>M2>P4>M3。上颌前部与后部牙齿的磨耗程度与萌出顺序较一致,而中部牙齿如P3、P4 的磨耗偏高,大于前牙,不符合根据萌出顺序预测的牙齿磨耗水平。下颌各牙齿的磨耗水平基本符合牙齿萌出顺序,只有I1 的磨耗高于M1,与萌出顺序预测的磨耗水平不一致。综上可以发现,上颌牙齿中的中部牙齿磨耗偏高,下颌牙齿中I1 磨耗偏高(均相对与同牙列M1 磨耗而言)。

值得注意的是,下颌I1 的磨耗程度大于下颌M1 的磨耗,不符合根据牙齿萌出顺序预测的牙齿磨耗水平,上下颌前牙的年龄组相关性也存在差异。这一结果与Littleton 的研究结果类似。Littleton 对澳大利亚南部的一处考古遗址出土的人牙进行了研究,发现其前牙的磨耗程度较高(平均磨耗均大于相同牙列的M1 平均磨耗),不符合根据牙齿萌出顺序预测的磨耗水平,而臼齿的磨耗则遵循牙齿萌出的规律,即臼齿的磨耗顺序为M1>M2>M3。她对此给出的解释是牙齿磨耗受到牙齿的使用方式,牙齿萌出顺序以及年龄三方面因素的共同作用[6]。她排除了食物结构对牙齿磨耗的影响,笔者认为这可能是由于她所讨论的是一个遗址内部人群牙齿的磨耗水平,食物的差异在一个群体内的影响并不十分显著。此外,也有许多研究表明,前牙与后牙磨耗差异在分析古代居民食物构成及与经济类型有关的行为特征方面具有非常重要的作用[42,43]。

这里我们排除了食物因素,因为扎滚鲁克二期人群作为一个整体,内部个体之间其食物结构可以认为是一致或相似的。上下颌牙齿相对M1 磨耗指数的差异表明,下颌前牙的磨耗偏重的程度明显大于上颌,因此,下颌前牙的重度磨耗可能不仅仅是食物因素引起的。当然这一初步推断还需要进行牙齿微痕分析等相关研究来证实。需要说明的是,扎滚鲁克的这种现象并不少见,许多研究均表明了古人利用牙齿作为工具进行生产劳作的行为确实存在[44,45]。综上所述,扎滚鲁克人群下颌的前牙磨耗偏重可能受到牙齿的工具性使用、牙齿萌出顺序以及年龄三方面因素共同作用的影响。

4.2 扎滚鲁克人群牙齿磨耗的分布特征

上下各牙齿相对M1 磨耗指数在年龄组之间的差异(表6、图3)表明,前牙(尤其是I1)的磨耗偏重现象主要集中在下颌中年组,青年组未表现出显著的前牙磨耗偏重现象。这种情况与Littleton 的研究结果不同,后者的研究中从青少年组开始各个年龄组均表现出为前牙磨耗大于后部牙齿。她推测,当时的居民从青少年时期开始就参与社会分工,并且开始学习和从事与成年个体类似的工作,并且这种社会分工与前牙的工具性使用有关[6]。

在扎滚鲁克组相对M1 磨耗指数与国内其他遗址的比较中也可以发现,扎滚鲁克组的下颌中年个体I1 的相对M1 磨耗指数高达97.92%,远远高于对比组,即扎滚鲁克组下颌前牙磨耗偏重现象较其他遗址人群更为显著。扎滚鲁克先民的生业经济模式以畜牧、狩猎为主兼有农业,与新疆组类似,与其他3 对比组不同。学者刘武在对新疆组人群牙齿磨耗进行研究时提出,新疆组的前牙磨耗偏重现象与当时先民的行为特征有关[4]。作者推测在扎滚鲁克组的下颌中年个体中出现的前牙磨耗偏重现象可能也在一定程度上反映了扎滚鲁克先民中年个体的行为特征,这种行为特征可能与前牙的工具性使用有关。而这种牙齿工具性使用是否与当时的社会分工相关联则还需要后续挖掘更多的证据来分析讨论。

老年组下颌牙齿相对M1 磨耗指数分布情况与下颌中年组及上颌老年组类似,前牙磨耗指数大于100% 的个体依然存在,所占比例有所降低(图5)。同时,下颌老年组中其他牙齿的磨耗指数分布也有不同程度的下移(如P3、P4、M2)。扎滚鲁克人群老年组出现这种趋势可能与牙齿脱落有关,随着年龄的增长、磨耗的增加以及牙病的产生,牙齿生前脱落的情况时有发生,保存下来的牙齿磨耗相对较轻,相对M1 磨耗指数随之会出现下降的趋势。

男性与女性的上颌牙齿相对M1 磨耗指数分布没有显示出明显的差异(P>0.05),无法确定下颌前牙磨耗偏重现象在两性间是否存在着不同。在新疆地区的考古报道中,关于两性间的牙齿磨耗差异时有出现[46],扎滚鲁克居民两性之间的牙齿磨耗差异不显著是否预示着扎滚鲁克文化独特的两性观念还需要进一步研究讨论。

4.3 结论

本文对扎滚鲁克二期人群牙齿磨耗进行了研究,计算了每个个体上颌或下颌骨上各牙齿相对第一臼齿M1 的磨耗指数,并将所有个体按年龄和性别分组,分析不同年龄和性别组之间牙齿相对M1 磨耗指数的分布差异,经过与国内外不同人群的对比分析,对扎滚鲁克人群牙齿磨耗模式、牙齿磨耗分布特征及造成这种牙齿磨耗特点的影响因素等内容进行了探讨。

扎滚鲁克居民的牙齿平均磨耗水平随着年龄增长而升高。上颌中部牙齿磨耗偏重,下颌前牙( 尤其是I1)磨耗偏重,与牙齿萌出顺序预测的磨耗水平不一致。各牙相对M1 磨耗指数的上下颌差异表明,下颌前牙的磨耗偏重程度明显大于上颌;下颌前牙磨耗偏重现象未表现出明显的性别差异。各牙相对M1 磨耗指数的年龄分布差异显示,下颌中年组个体存在显著且普遍的前牙磨耗偏重现象。扎滚鲁克人群下颌的前牙磨耗偏重可能受到牙齿的工具性使用、牙齿萌出顺序以及年龄三方面因素的共同作用。其中下颌中年个体表现出的显著的前牙磨耗偏重现象可能在一定程度上反映了这一群体生前的行为特征。

扎滚鲁克墓地出土的遗物,能为我们探讨人群的牙齿工具性使用、行为特征等问题,以及与之相关的社会分工研究提供一些有益的参考。墓地出土了大量的毛织品等手工制品,其中,死者身穿的长衣、短衣、裤裙、脚蹬靴、头戴帽、披巾、许多日用品如毛毡毯等,工艺复杂,制作精美[26]。有研究表明,古人在利用牙齿作为工具进行日常劳作过程中,会在其牙齿结石中留下与其参与工作相关的物质残留,如在中世纪英国莱斯特地区人群的牙结石中就曾检测到亚麻或大麻类的植物纤维残留,当时人可能使用牙齿作为辅助工具进行麻类制品的制作[47]。扎滚鲁克人群中牙结石的出现较为普遍,保存状况较好,我们计划将开展对牙结石成分的分析等,进一步探讨牙齿的工具性使用行为,进而研究社会分工问题搜寻新的证据。

附属材料 本文网络版附有如下相关材料:附表1—扎滚鲁克二期居民上下颌牙齿相对M1磨耗指数的统计结果(除I1、P3、M2 外)、附表2— 上下颌各牙齿相对M1 磨耗指数的均值检验、附表3— 上下颌各牙齿相对M1 磨耗指数中值检验、附表4— 上下颌各牙齿相对M1磨耗指数的均值检验、附表5—上下颌各牙齿相对M1磨耗指数中值检验,敬请查阅。

参考文献

[1] Scott GR, Turner CG. Dental anthropology[J]. Annual Review of Anthropology. 1998, 17: 99-126

[2] 周蜜,潘雷,邢松,等.湖北郧县青龙泉新石器时代居民牙齿磨耗及健康状况[J].人类学学报,2013, 32(3): 330-344

[3] 邓婉文.军都山古代人群牙齿磨耗及其饮食[J].人类学学报,2016, 35(4): 1-12

[4] 刘武,张全超,吴秀杰,等.新疆及内蒙古地区青铜—铁器时代居民牙齿磨耗及健康状况的分析[J].人类学学报,2005, 24(1): 32-53

[5] Smith BH. Patterns of Molar Wear in Hunter-Gatherers and Agriculturalists[J]. American Journal of Physical Anthropology, 1984, 63: 39-56

[6] Littleton J. Dental wear and age grading at Roonka, South Australia[J]. American Journal of Physical Anthropology, 2017, 163: 519-530

[7] Clement AF, Hillson SW, Torre IDL, et al. Tooth use in Aboriginal Australia[J]. Archaeology International, 2007, 11: 37-41

[8] Clement AF, Hillson SW. Intrapopulation variation in macro tooth wear patterns—a case study from Igloolik, Canada[J]. American Journal of Physical Anthropology, 2012, 149: 517-524

[9] Deter CA. Gradients of occlusal wear in hunter-gatherers and agriculturalists[J]. American Journal of Physical Anthropology, 2009, 138(3): 247-254

[10] Littleton J, Scott R, McFarlane G, et al. Hunter-gatherer variability: dental wear in South Australia[J]. American Journal of Physical Anthropology, 2013, 152: 273-286

[11] Watson JT, Arriaza B, Standen V, et al. Tooth Wear Related to Marine Foraging, Agro-Pastoralism and the Formative Transition on the Northern Chilean Coast[J]. International Journal of Osteoarchaeology, 2013, 23(3): 287-302

[12] Hinton RJ. Form and patterning of anterior tooth wear among aboriginal human groups[J]. American Journal of Physical Anthropology, 1981, 54: 555-564

[13] McKee JK, Molnar S. Measurements of tooth wear among Australian aborigines: II. Intrapopulational variation in patterns of dental attrition[J]. American Journal of Physical Anthropology, 1988, 76: 125-136

[14] Stojanowski CM, Johnson KM, Kathleen S. Indicators of idiosyncratic behavior[A]. In: Irish J, Scott GR(Eds). A companion to dental anthropology[C]. New York: John Wiley and Sons, 2015: 377-397

[15] 贺乐天,朱泓,李文瑛.新疆罗布泊小河墓地居民的口腔健康与饮食[J].人类学学报,2014, 33(4): 497-506

[16] 张雅军,仝涛,李林辉.西藏故如甲木墓地人群牙齿磨耗和食物结构的关系[J].人类学学报,2019, 38(1): 107-116

[17] Turner CG, Machado LMC. A new dental wear pattern and evidence for high carbohydrate consumption in a Brazilian archaic skeletal population[J]. American Journal of Physical Anthropology, 1983, 61(1): 125-130

[18] Molnar P. Dental wear and oral pathology: possible evidence and consequences of habitual use of teeth in a Swedish Neolithic sample[J].American Journal of Physical Anthropology, 2008, 136(4): 423-431

[19] 巴音郭楞蒙古自治州文管所.且末扎洪鲁克墓葬1989 年清理简报[J].新疆文物,1992, 2: 1-14

[20] 新疆博物馆文物队.且末县扎滚鲁克五座墓葬发掘简报[J].新疆文物,1998, 3: 2-18

[21] 新疆博物馆,巴州文管所,且末县文管所.且末扎滚鲁克二号墓地发掘简报[J].新疆文物,2002, 1(2): 1-12

[22] 新疆博物馆,巴州文管所,且末县文管所.1998 年扎滚鲁克第三期文化墓葬发掘简报[J].新疆文物,2003, 1: 1-19

[23] 新疆博物馆,巴州文管所,且末县文管所.新疆且末扎滚鲁克一号墓地[J].考古学报,2003, 1: 89-136

[24] 王博,鲁礼鹏.扎滚鲁克墓地概述[A].见:新疆维吾尔自治区博物馆(编).扎滚鲁克纺织品珍宝[C]. 北京:文物出版社,2016, 16-82

[25] 陈峰.新疆且末扎滚鲁克墓地二期人群牙齿磨耗与口腔健康研究[D].北京:中央民族大学,2019, 7-21

[26] 贾应逸,陈元生,解玉林,等.新疆扎滚鲁克、山普拉墓群出土( 西周至东汉) 毛织品的鉴定[J].文物保护与考古科学,2008,20(1): 18-23+73-75

[27] 【东汉】班固.汉书(卷九十六):西域传上[M].中华书局,1975

[28] 邵会秋.新疆扎滚鲁克文化初论[A].见:吉林大学边疆考古研究中心(编).边疆考古研究[C].北京:科学出版社,2008, 170-183

[29] 邵象清.人体测量手册[M].上海:上海辞书出版社,1985, 34-56

[30] 吴汝康,吴新智,张振标.人体测量方法[M].北京:科学出版社,1984, 14-15

[31] Ruengdit S, Prasitwattanaseree S, Mekjaidee K, et al. Age estimation approaches using cranial suture closure: A validation study on a Thai population[J]. Journal of Forensic and Legal Medicine, 2018, 53: 79-86

[32] Ruengdit S. Troy CD, Pasuk Mk. Cranial suture closure as an age indicator: A review[J]. Forensic Science International, 2020, 307: 110111

[33] Smith BH.Patterns of molar wear in hunter-gatherers and agriculturalists[J]. American Journal of Physical Anthropology, 1984, 63: 39-56

[34] 田小红.新疆尉犁营盘墓地初步研究[D].西安:西北大学,2011, 1-45

[35] 张全超,李溯源.新疆尼勒克县穷科克一号墓地古代居民的食物结构分析[J].西域研究,2006, 4: 78-81

[36] 司艺,吕恩国,李肖,等.新疆洋海墓地先民的食物结构及人群组成探索[J].科学通报,2013, 58(15): 1422-1429

[37] 郭治中.水泉墓地及相关问题之探索[A].见:张忠培,许倬云(主编).中国考古学跨世纪的回顾与前瞻:1999 年西陵国际学术研讨会文集[C].北京:科学出版社,2000, 297-309

[38] 沂州考古队.山西沂州市游邀遗址发掘简报[J].考古, 1989, (4): 289-299

[39] 河南省文物研究所,长江流域规划办公室考古队河南分队.淅川下王岗[M].北京:文物出版社,1989, 338-339

[40] Smith BH. Standards of human tooth formation and dental age assessment[A]. In: Kelley MA, Larsen CS(Eds). Advances in Dental Anthropology[C]. New York: Wiley-Liss, 1991, 143-168

[41] 吴汝康,柏蕙英.华北人颅骨臼齿磨耗的年龄变化[J].古脊椎动物与古人类,1965, 9(2): 217-222

[42] Kaifu Y. Changes in the pattern of tooth wear from prehistoric to recent periods in Japan[J]. American Journal of Physical Anthropology, 1999, 109(4): 485-499

[43] Giovanna B, Elisa R, Valentina M, et al. Continuity or Discontinuity of the Life-Style in Central Italy during the Roman Imperial Age-Early Middle Ages Transition: Diet, Health, and Behavior[J]. American Journal of Physical Anthropology, 2007, 132(3): 381-394

[44] Grant D. Native Americans in the San Francisco Bay Area: patterns in ancient teeth, palimpsests of behavior[M]. San Jose: San Jose State University, 2010

[45] Griffin M. Biocultural implications of oral pathology in an Ancient Central California Population[J]. American Journal of Physical Anthropology, 2014, 154(2): 171-188

[46] 王安琦.新疆吐鲁番加依墓地青铜—早期铁器时代人骨研究[D].长春:吉林大学,2022, 124-170

[47] Radini A, Nikita E, Shillito LM. Human dental calculus and a Medieval urban environment[A]. In: Objects, Environment, and Everyday Life in Medieval Europe[C]. Turnhout: BREPOLS, 2016, 297-313

基金项目:国家社会科学基金项目(19BKG039, 19VJX066)