观鸟记

从图册上看鸟,大名鼎鼎的云雀原来其貌不扬,如果不是尾羽较长,体形较大,和麻雀差不多。它也不像我们想象的凤凰之类,仙气十足,非梧桐不栖,非澧泉不饮,而是习惯生活在地面。但云雀得此嘉名,是因为它“歌声嘹亮而富音韵,常从地面直飞天空,渐鸣渐高飞,歌唱于云端,然后长鸣一声,急骤下降至地面,歌声随即停止”。

夜莺,云雀,知更鸟,过去以为都是外国才有的鸟。大学时候,有同学写爱情诗:月光下夜莺鸣啭,玫瑰盛开。老师嘲笑说:你在哪儿见过夜莺?黑的还是白的?后来听人说,新疆就有夜莺,不知是否如此。云雀呢,也成了莎士比亚和雪莱的专利。曾在一首以贝多芬为题的诗里,很矫情地写下“云雀,莎士比亚的云雀”的句子。那时不知云雀为何物,至今也没见过云雀,或听过它的叫声。

因陈胜嘲笑而名垂青史的燕雀,看照片是相当灵巧可爱的。羽毛二色,“黑色如乌绒,栗色如火”,是一种快乐而机敏的小鸟。“燕雀安知鸿鹄之志哉?”这话说得多不讲理!燕雀为什么非要知道并且佩服鸿鹄的志向呢?各有自己的生活方式啊。按庄子的说法,只要顺应自然、快乐就好。何况飞得再高,飞得再远,比如大鹏,还是得依仗海风——犹有待也。

其实,燕雀是一种冬候鸟和旅鸟,迁徙时数百成群,在树上过夜。就迁徙而论,和鸿鹄并无不同。陈胜看不起它,或只是因为它体形太小?

古书上说,西王母的发型,很像戴胜鸟。看了戴胜,可以知道西王母头上是什么样子。高耸的羽冠给人威严的姿态,但黄中带黑纹又显示了一点幽默,表明世上一切最庄严的,都是仪式,也就是表演。西王母最初是部落首领,后来被神化,成了豹尾虎齿的凶神。再后来,由野蛮而文明,容颜秀丽,举止大度,成了天上的至尊女神。作为神祇,西王母在完成自身形象的宫廷化之前,发式繁复而古怪,是可以理解的。因为仪式的最大功用,就是借外在的力量加强自身。

美国诗人史蒂文斯写过一首题为《观察乌鸫的十三种方式》的诗。原来以为这是一种多么神奇的鸟,后来才知道,它就是草地上无处不在的那种黑乎乎的小鸟。图册上说,乌鸫在中国也叫百舌,因为它善于模仿其他鸟的鸣叫。很多鸟都喜欢模仿,鹦鹉和八哥甚至模仿人的说话,包括讨好和骂人。我一直不明白,鸟类发展出这种本事,在生物学上究竟有什么意义。传说中的应声虫,人一说话就应声,骚扰无穷,自鸣得意,结果被人家用雷丸打掉了。乌鸫全身漆黑,为明白起见,不如直接叫黑鸟。事实上,英文就是这么叫的。这种鸟在中国南方常见。

乌鸦,小时候接触最多的鸟之一,但我熟悉它的声音胜过形象。我从来没有很贴近地看过乌鸦。在一定的距离之外,它就和八哥和乌鸫混为一体了。年轻时囿于俗见,对乌鸦没有好感,以后却十分怀念乌鸦黎明时的孤唳。乌鸦代表的一切观念,都和大梦初醒后的所见所闻相合。不是荒凉,是安宁。在乌鸦成群栖息的地方,事物不再是累赘,不彼此粘连,不散发自我的气息。它们和你并列,共同构成景色的一部分。

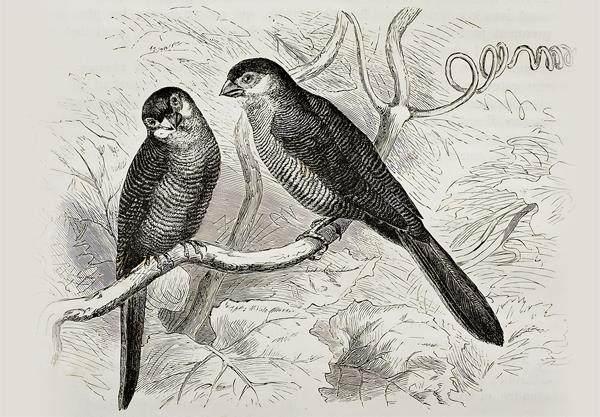

这里不能不提到两种可爱的文鸟。白腰文鸟三五只相互依偎在枝头的形象,很能代表祥和的生活。马来半岛的灰文鸟有着一张如鲜花盛开的嘴,神态亲切,毫无心机。

我很遗憾那种叫朱雀的鸟产于北方,这样一来,它们就和代表南方和火的形象的神鸟朱雀没有关系了。真正的朱雀也许从不存在,也许只是在我读到的这本《中国观赏鸟》中存在。

还有鸡呢?这些不再是鸟的鸟类。它们是人类家的标志之一。从容啄食并不时互相追逐的鸡群,散发着慵懒和幸福的气息。我想,幸福总是和慵懒密不可分。急切匆忙,哪怕一本万利,哪怕一步跨过龙门,哪怕激动得两颊肌肉哆嗦,终不是幸福。晴朗的秋天,蜻蜓在水边的蒲叶上沉酣,鸡在稻场上奔走,鹰在云际盘旋。农人远远在高坡地上,像顽童画在墙上的弯弯曲曲的数字。外祖母亢声喝呼,仍然阻挡不了势如破竹的俯冲。毛血纷飞,如大曲之终。

竦身思狡兔,侧目似愁胡。鹰,没有被驯服的,已经快要灭绝。

鸽子太多,麻雀渐稀,红雉惊坠,绿鸭如鬼。猫头鹰在炉火边上打瞌睡,小提琴的声音咿咿呀呀,浓雾不散,彻夜车马。

我摸黑起来喝茶,一缕微光从窗帘缝隙照进厨房。玻璃杯箕踞在圆桌上,水波荡漾,一似微笑。早时我读李商隐,他有一句关于鸟的奇怪的诗:在所有少女们的床边,栖息着天青色的鸾鸟。鸾是西王母的使节,颜色近于秘色,有人说,其实就是凤凰。

顺便说一句,在远古,凤凰即使有,也肯定和孔雀无关。尾巴长的东西多的是,比如山鸡。它痴迷于在水边照影自怜,可惜没人把它捧为灵鸟。而青鸾是带着梦来的,它就是梅特林克的青鸟。暖香惹梦鸳鸯锦。女床无树不栖鸾。栖鸾的女床山上,树都是床腿发芽生根长成的,岂不是怪事?

(薇薇摘自广西师范大学出版社《时光的忧伤:张宗子自选集》)