上海市双职工育儿家庭的时间压力与分工特征

焦健 王德 程英

关键词:育儿;时间利用;活动模式;家庭分工;双职工家庭

0 引言

在这个快节奏的时代,时间已经成为稀缺资源,越来越多的居民陷入缺乏休息与闲暇时间的困境,“时间贫困”制约居民幸福感的获得[1]。育儿人群是遭遇时间贫困的高风险群体[2-5],对于我国城市居民家庭而言更是如此。不同于欧美、日本等国家由男性养家者(male breadwinner)主导的家庭就业模式,我国女性劳动参与率较高①,双职工家庭(dual-earner)占据主导地位,夫妻普遍在双方都全职就业的情况下承担着繁重的育儿责任。然而,我国儿童照料支持体系建设落后,家庭需要内化工作与育儿双重压力,由此引发了严峻的“时间贫困”问题,影响着年轻一代的生育意愿,引起社会广泛的关注与讨论。

社会学、人口学等领域的学者十分关注育儿阶段的家庭劳务分工、儿童照料方式、隔代育儿等问题,并从时间利用的视角对以上议题进行了丰富的探索。已有调查与研究显示:在大多数国家中,女性仍然是家庭责任的主要承担者[6];育儿阶段,居民的家务照料时间增加,工作与闲暇时间减少,女性尤其如此[7-8],我国居民也基本符合这一规律[9-10]。相比欧美、日本等国家,受传统生活方式的影响,我国家庭在育儿阶段获得祖辈时间支援的比例高,祖辈为成年子女分担家务劳动、提供儿童照料支持是我国育儿家庭兼顾工作与家庭责任的重要策略[11-13]。育儿问题也引起了时间地理学者们的关注,日本时间地理学者们尤其关注就业与育儿之间的平衡问题[14],经典的研究如荒井良雄、神谷浩夫等对育儿女性及其家庭成员时空路径的细致描绘[15-16]。近年来,我国也有学者对育儿人群的时空行为与设施需求进行研究[17-18]。

虽然我国育儿家庭遭遇严峻的“时间贫困”问题,但针对该群体的时间利用与活动特征的研究却是有限的。目前,社会学、人口学等领域的学者们将育儿时期作为家庭生命周期阶段之一进行时间利用与家庭分工研究,探讨性别公平等议题,但对该群体的单独研究较为有限;时空行为领域的学者们对育儿人群的研究则是零星的。因此,我国大城市双职工育儿家庭的时间利用特征、时间压力来源和家庭内部分工等问题还有待剖析。

本文基于上海市居民2018年时间利用调查,以双职工育儿家庭为研究对象,在分析时间利用基本特征的基础上,对双职工夫妻的时间压力类型进行划分,从时间分配、时间节奏、外出非工作活动3个方面剖析各类型的日常活动特征,并解析其家庭分工模式,以展示双职工育儿家庭的时间压力与活动困境,为缓解育儿家庭时间压力的政策制定提供研究基础与指引。

1 研究数据与方法

1.1 数据来源

本文数据来源于国家统计局上海调查总队于2018年在上海市域范围内进行的居民时间利用调查,该调查是全国2018年居民时间利用调查的组成部分,调查方案成熟,数据收集过程严谨。调查样本抽选自上海住户调查样本框,国家统计局上海调查总队采用等距抽样的方法抽选了3 303个被调查者。调查中,对每位被调查者各抽取一个平日(周一至周五中的一天)与一个周末(周六至周日中的一天)进行调查,要求被调查者采用活动随时发生随时记录与回忆补记相结合的方式填写时间利用日志表,从调查日当天4:00起至第二天4:00结束,以15 min为时间间隔按顺序记录24 h的活动信息,包括活动类型、开始与结束时间、地点类型等。

1.2 概念界定与样本概况

0—12岁(婴幼儿至小学阶段)是儿童需要家长照料的主要时期,本文对双职工育儿家庭的界定是:夫妻双方都工作并养育0—12岁儿童的家庭。双职工夫妻在工作日面临严峻的时间压力,本文以夫妻工作时间都大于60 min的一天作为工作日进行分析,共计165个双职工育儿家庭,其社会经济属性如表1所示。孩子年龄方面,0—3岁、4—6岁、7—12岁的占比分别为29.09%、29.09%、41.82%;夫妻平均年龄为34岁;丈夫、妻子的月均收入分别为8 855.86元、6 112.35元,丈夫的月均收入稍高于妻子;教育水平方面,本科及以上学历占比为40.00%,丈夫这一比例稍高于妻子;户籍方面,以夫妻都是本地户籍为主,占比达53.33%,至少一方为外地户籍的占比为46.67%;家庭结构方面,有祖辈同住的家庭比例为52.73%,稍高于无祖辈同住家庭。

1.3 活动类型划分与分析方法

活动类型划分是时间分配测算的前提。本文将活动与相应时间划分为5类,包括:①自我照料时间,即用于睡眠休息、饮食、看病就医等个人生理必需活动的时间;②工作时间,不包含工作期间的休息时间,因此是“净工作时间”;③通勤时间,即一天上班与下班路途的总时间;④家务照料时间,包括用于购物②、家务劳动与照料家人等家庭维护性活动的时间;⑤闲暇时间,即完成以上活动后剩余用于休息放松、业余学习、休闲社交等活动的时间。以上活动时间分配的加和为24 h。另外,非工作活动(家务照料、自我照料、闲暇)以居家、室内活动为主,但也产生外出需求,从而产生对城市空间资源的利用诉求,本文将在家与工作地以外空间所进行的非工作活动及其出行统一定义为“外出非工作活动”。

分析方法方面,从时间分配与时间节奏两方面刻画双职工育儿夫妻的时间压力特征。时间分配采用平均时间指标(某类活动总时间分配与总样本人数之比)进行分析;时间节奏通过绘制时间节奏图,即24 h内每15 min各类活动的参与率(参与某类活动人数与总样本人数之比)展示日常活动在24 h时间轴上的分布情况,并结合起床、离岗等固定活动的平均时刻,更精准地刻画时间节奏。家庭分工方面,通过家务照料时间分担比,即家庭成员家务照料时间与总家务照料时间之比来测算分工情况。

2 双职工育儿夫妻的时间利用特征

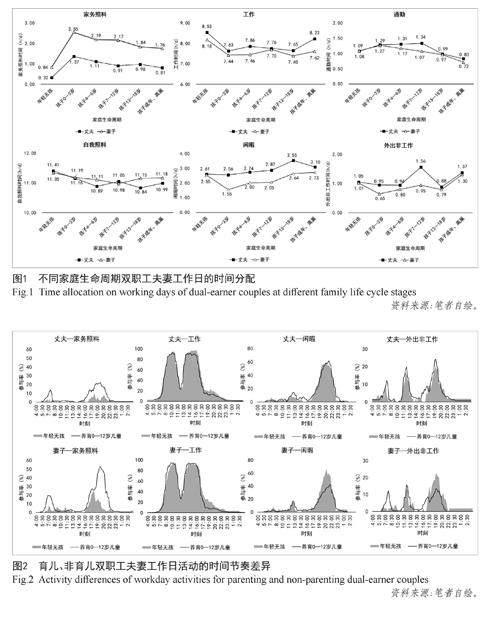

将家庭生命周期划分为年轻无孩(45岁以内,家内无18岁以下孩子)、孩子0—3岁、孩子4—6岁、孩子7—12岁、孩子13—18岁、孩子成年、离巢(45岁以上、60岁以内,家内无18岁以下孩子),通过不同家庭生命周期时间利用的差异比较,分析双职工育儿夫妻的时间利用特征。

2.1 时间分配特征

双职工育儿夫妻因家务照料责任而牺牲工作、自我照料与闲暇的时间。统计在不同的家庭生命周期双职工夫妻各项活动的时间分配均值(见图1),可以看到:家庭生命周期与家务照料时间呈现“倒L型”关系,与自我照料、闲暇的时间呈现“W型”关系。年轻无孩夫妻的家务照料分别为0.32 h/d、0.84 h/d,为所有家庭中最少;年轻无孩的丈夫、妻子的工作时间分别为8.55 h/d、8.18 h/d,自我照料时间分别为11.41 h/d、11.35 h/d,为所有家庭中最多。与年轻无孩的夫妻相比,养育0—3岁儿童的丈夫、妻子的家务照料时间分别激增至1.37 h/d、2.55 h/d,工作时间减少至7.63 h/d、7.44 h/d,自我照料与闲暇的时间也受到不同程度的压缩。随着孩子年龄的增长,养育4—6岁儿童的夫妻的家务照料时间有所减少,但工作和自我照料的时间仍处于低谷,反弹不明显。

由于妻子的家务照料负担更重,育儿妻子的闲暇时间及外出非工作时间受到明显挤压,而丈夫可维持相对稳定的闲暇与外出非工作时间。养育0—12岁儿童的妻子的闲暇时间平均为1.55—2.05 h/d,少于其家务照料时间的2.17—2.55 h/d,外出非工作活动时间仅0.65—0.95 h/d。养育0—12岁儿童的丈夫的闲暇时间平均达2.56—2.87 h/d,外出非工作活动时间达0.94—1.56 h/d,与年轻无孩的丈夫相近。

除家务照料压力外,双职工夫妻在育儿阶段的通勤压力也有增加,从而遭遇工作与通勤双重压力。与国外研究发现的有孩子后会缩短通勤距离或时间的结论不同[19-22](见图1),上海市年轻无孩的夫妻的通勤时间为1.00 h/d,养育0—12岁儿童的丈夫、妻子的通勤时间分别为1.29—1.34 h/d、1.07—1.27 h/d,即育儿夫妻的通勤时间比年轻无孩夫妻更长,尤其丈夫的通勤时间更长。结合我国超大城市的住房环境与社会环境的特点,可推测育儿阶段通勤时间增加这一规律与家庭在育儿阶段购房、置换学区房等行为相关。

2.2 时间节奏特征

双职工育儿夫妻因家务照料责任而牺牲工作时间这一特征,在24 h时间安排上表现为:育儿夫妻早上、下午至夜晚需更多地参与家务照料活动,夫妻夜间工作时间被挤占。如图2所示,与年轻无孩夫妻相比,在家务照料活动方面,育儿夫妻在6:00—8:00、16:00—22:00有更高的参与率;在工作活动方面,育儿夫妻在18:00后的参与率相对较低,夜间工作活动被家务照料活动所替代。

闲暇与外出非工作活动方面,育儿妻子减少了夜间闲暇与外出非工作活动,育儿丈夫与年轻无孩丈夫的闲暇与外出非工作活动时间节奏基本一致(见图2)。由于在19:00—22:00约40%以上的育儿妻子进行家务照料活动,该时段育儿妻子的闲暇活动、外出非工作活动的参与率大幅低于年轻无孩妻子,反映了育儿妻子夜间外出活动被家内照料活动所约束、出行减少的特点。除此之外,育儿妻子在7:00—8:00、16:00—17:30外出非工作活动的参与率相对较高,可推测为早上、下午接送儿童需求产生的外出行为。相较之下,育儿丈夫仅在16:00—17:30这一时段外出非工作活动的参与率相比年轻无孩丈夫稍有增加。可见,育儿妻子因承担更多的家务照料责任而改变其整天时间安排,而丈夫可保持原有的生活时间节奏。

3 双职工育儿夫妻的时间压力类型与活动特征

3.1 时间压力类型聚类

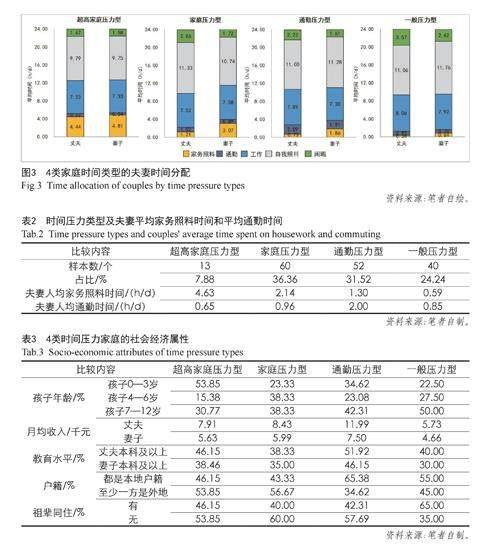

3.1.1 聚类结果

基于双职工育儿夫妻家务照料、通勤时间压力高于年轻无孩夫妻的特征,本文以夫妻平均家务照料时间、平均通勤时间为聚类因子,采用K-means聚类方法对时间压力类型进行识别。结果如表2所示,共识别出超高家庭压力型、家庭压力型、通勤压力型、一般压力型4种时间压力类型,其中以家庭压力型、通勤压力型为主要类型。超高家庭压力型占比为7.88%,家务照料时间压力最高,人均4.63 h/d;通勤时间压力最小,人均0.65 h/d。家庭压力型占比为36.36%,家务照料时间压力相对较高,但低于超高家庭压力型,人均2.14 h/d;人均通勤时长为0.96 h/d。通勤压力型占比为31.52%,人均家务照料时间为1.30 h/d;通勤时间压力最高,人均达2.00 h/d。一般压力型占比为24.24%,家务照料时间压力最低,人均0.59 h/d;通勤时间压力也较小,人均0.85 h/d。

3.1.2 时间压力类型的社会经济属性特征

不同时间压力类型有较为突出的社会经济属性特征,反映了时间压力与孩子年龄、收入与教育水平、祖辈同住等因素的相关关系。①超高家庭压力型有养育0—3岁儿童的特征;孩子0—3岁占比达53.85%,这与养育0—3岁孩子的夫妻家务照料压力最高的特征相符。②家庭压力型有外地人、无祖辈同住的特征;56.67%家庭夫妻至少一方为外地户籍,60.00%的家庭无祖辈同住,外地家庭、缺少本地长辈的时间援助或是造成该类家庭家务照料压力高的原因之一。③通勤压力型家庭有养育7—12岁儿童、高收入与高学历、本地户籍的特点;养育7—12岁儿童占比达42.31%,月均收入与本科学历比例为所有时间压力类型中最高。结合我国家庭育儿的特点,可推断为上海本地高收入、高学历家庭看重儿童教育,在获得更优质的教育资源过程中,改变了职住空间关系,使得夫妻承担更高的通勤时间压力。④一般压力家庭有孩子7—12岁、祖辈同住的特点;孩子7—12岁占比达50.00%,65.00%的家庭有祖辈同住;7—12岁儿童的生活照料需求相对学龄前儿童有所减小,同时同住祖辈可分担家务照料责任,从而减少该类家庭夫妻的时间压力。

3.2 时间压力类型的夫妻时间分配特征

超高家庭压力型、家庭压力型、通勤压力型夫妻的工作、自我照料与闲暇的时间受到不同程度的挤压,尤其超高家庭压力型夫妻陷入睡眠休息等自我照料时间与闲暇稀少的困境(见图3)。一般压力型夫妻相比其他家庭,其时间压力主要来自工作活动,丈夫、妻子的工作时间平均为8.06 h/d、7.92 h/d,夫妻家务照料、通勤时间都不足1.00 h/d,夫妻的闲暇时间分别达3.09 h/d、2.62 h/d,为所有类型中最多。超高家庭压力型夫妻的家务照料时间分别达4.44 h/d、4.81 h/d,自我照料时间仅9.70 h/d左右,无法保证8.00 h/d的基本睡眠时间,工作、通勤、闲暇时间为所有类型中最少。家庭压力型夫妻的家务照料时间分别为1.21 h/d、3.07 h/d,家务照料压力相对超高家庭压力型有所减少,可满足8.00 h/d的基本睡眠休息时间;但妻子的自我照料与闲暇时间分别为10.72 h/d、1.72 h/d,仍相对稀缺。通勤压力型的丈夫、妻子为长时间通勤人群,通勤时间分别达2.09 h/d、1.91 h/d;家务照料压力相对较低,少于2.00 h/d;自我照料时间较为充裕,丈夫、妻子分别达11.00 h/d、11.28 h/d;但妻子的闲暇时间仍较为稀缺,平均仅1.61 h/d。

3.3 时间压力类型的夫妻时间节奏特征

从时间节奏图来看,超高家庭压力型、家庭压力型、通勤压力型夫妻的早晨与夜间活动杂化,夜间时间不同程度地被家务照料活动挤占,闲暇活动参与少(见图4)。一般压力型夫妻的整天时间节奏较为清晰:自我照料—通勤—工作—通勤—闲暇—自我照料。超高家庭压力型夫妻的晨间、夜间需安排家务劳动与照料儿童活动,时间安排相对复杂,具有碎片化特征:自我照料—家务劳动与照料儿童—通勤—工作—通勤—家务劳动与照料儿童—闲暇—自我照料。家庭压力型、通勤压力型两类家庭中,丈夫的时间节奏与一般压力型家庭的丈夫相似,但妻子的时间节奏则与超高压力型家庭的妻子相近,下班后依次进行家务劳动与照料儿童—闲暇—自我照料活动,夜间时间安排相对复杂。

从平均时刻来看,超高家庭压力型、家庭压力型、通勤压力型夫妻在家务照料与通勤活动的约束下,有早起晚睡、早出晚归的特点(见图5)。由于晨间、下午需进行接送儿童等活动,超高家庭压力型、家庭压力型夫妻的起床、离岗时间都相对较早,如超高家庭压力型夫妻平均6:13—6:20起床、16:37—17:05离岗,相比一般压力型夫妻大幅提前。通勤压力型夫妻则有早起床、早离家、晚归家的特点;由于通勤时间长,夫妻起床时间也较早,平均为6:44—6:49;同时到家时间较晚,平均为18:30—19:03。另外,由于超高家庭压力型、家庭压力型、通勤压力型夫妻在夜间需进行家务照料活动,夫妻的睡眠时间相对推后,如超高家庭压力型的卧床休息时间为22:30左右,比一般压力型夫妻晚10 min左右。在家庭压力和通勤压力的双重作用下,育儿夫妻不得不提前其起床、出门、离岗的时间,推迟其睡眠时间,形成高度紧张化的生活节奏。

3.4 时间压力类型的夫妻外出非工作活动特征

3.4.1 外出非工作活动参与及外出次数

虽然家务照料压力挤占了休息与闲暇时间,但家庭压力型夫妻的外出非工作活动参与并未减少,其外出次数反而高于其他家庭。这是因为家务照料责任会衍生接送儿童、陪伴儿童学习等出行需求。超高家庭压力型、家庭压力型夫妻外出照料儿童活动的参与率为21.67%—61.54%,高于通勤压力型、一般压力型夫妻的13.46%—25.00%,但其外出就餐、外出闲暇活动的参与率相对低。此外,超高家庭压力型、家庭压力型夫妻的非工作外出次数也相对多,其中,超高家庭压力型丈夫外出次数最多,平均1.77次/d;其次为家庭压力型妻子,平均1.32次/d。通勤压力型、一般压力型夫妻非工作外出次数为1.00次/d左右(见表4)。

3.4.2 外出非工作活动的时空分布

将活动按照地点划分为从家出发15 min以内活动、从工作地出发15 min以内活动和时距大于15 min的活动,统计3类活动的24 h参与率及占比,可观察到育儿家庭外出非工作活动的时空分布特征:超高家庭压力型、家庭压力型夫妻白天外出非工作活动活跃且活动时距范围较大,通勤压力型夫妻主要于午间工作地附近展开外出非工作活动,一般压力型夫妻夜间在家附近的非工作活动最为活跃。如图6所示,超高家庭压力型、家庭压力型夫妻时距大于15 min的活动比例达30.00%—37.50%,高于其他家庭,且该类活动分布于6:00—8:00、16:00—18:00,可推测为接送、照料儿童学习等活动而产生的大于15 min的活动。通勤压力型夫妻午间在工作地附近的非工作活动参与率大大高于其他家庭。这是由于长时间通勤压力型夫妻出门早、下班晚,约束其上班前与下班后在家附近活动的参与,只能结合午间外出就餐的时空机会,将外出活动诉求安排在午间工作地附近,形成“外出就餐+购物”等出行链。一般压力型夫妻的时间相对充裕,因此下班后外出非工作活动的参与率高,在空间选择上则表现出偏好从家出发15 min以内活动的建成环境的特征。

从外出非工作活动的时空分布来看,离居住地与工作地15 min范围的建成环境影响育儿夫妻的时间压力与活动机会。对于家务照料压力高的家庭,夫妻因居住地教育等设施15 min不可达而承担更高的移动压力,花费更多的时间在路途中;对于通勤压力高的夫妻,午间工作地15 min的建成环境则是其组织外出活动重要的时空机会。

3.4.3 外出活动模式

将活动分为居家活动(H)、工作地活动(W)、外出非工作活动(O),将24 h活动按时间顺序排列,提取出活动链,分析夫妻的外出活动模式特征。提取占比前5位的活动链:两点一线(HWH等)、多目的通勤(HWOH等)、午间外出(HWOWH)、夜间外出(HWHOH)、多目的通勤+夜间外出(HOWOH等)。可以看到: ①超高家庭压力型、家庭压力型夫妻“两点一线”占比相对低,“多目的通勤”“多目的通勤+夜间外出”等“多点多线”模式占比高;超高家庭压力型丈夫这一特征尤其突出,“两点一线”模式占比仅为15.38%,“多目的通勤”“多目的通勤+夜间外出”比例分别为38.46%、15.38%,为所有类型中最高,其次为家庭压力型妻子;这反映了育儿就业人员需在通勤途中组织接送儿童等活动,形成“家—学校—工作地”复杂行程安排的时空行为特点。②通勤压力型夫妻“午间外出”模式占比高,这是由于通勤压力型夫妻“早出晚归”,只能在午间休息时段进行外出活动。③一般压力型夫妻“夜间外出”占比高,该类夫妻夜间闲暇时间充裕,可外出进行闲暇等活动。可见,超高家庭压力型丈夫、家庭压力型妻子在照料儿童活动的约束下,外出活动不再是“家—工作”的“两点一线”的简单模式,而是“多点多线”的复杂模式;其他时间压力类型夫妻的外出活动模式则相对简单(见图7)。

4 双职工育儿家庭分工特征

双职工育儿家庭的时间压力及活动特征与家庭分工紧密相关。以下从代际援助、夫妻性别分工和家内外活动分工3个方面解析家庭分工方案,结合家庭分工理解夫妻的时间压力及其活动特征的形成原因。

4.1 代际援助

已婚子女通过与父母同住获得代际援助是我国家庭应对儿童照料需求与时间压力的重要策略,4类家庭不同程度地受到祖辈的时间支援(见表5)。一般压力型、通勤压力型两类家务照料时间压力较小的家庭,祖辈的时间支援最多;超高家庭压力型、家庭压力型两类家庭的祖辈时间支援则相对少。一般压力型家庭祖辈家务照料时间平均为4.69 h/d,时间分担比达54.67%,即家庭1/2的家务照料时间由祖辈承担。超高家庭压力型以养育0—3岁儿童的家庭为主,家务照料压力最高,虽然祖辈家务照料时间平均达3.48 h/d,但时间分担比仅为20.05%。家务照料压力型祖辈平均家务照料时间为2.87 h/d,为4类家庭中时间支援最少,时间分担比为22.09%,家务照料责任仍主要由双职工夫妻承担。可见,超高家庭压力型与家庭压力型的时间压力与祖辈时间支援相对少有关。

4.2 夫妻性别分工

由妻子承担大部分家务照料责任的传统性别分工是我国大多数夫妻采取的分工方式,家庭压力型、通勤压力型家庭都采取该分工方式,夫妻的时间分配差异较大;超高家庭压力型家庭的夫妻分工则相对平等,夫妻的时间分配差异较小。如表6所示,家庭压力型、通勤压力型家庭中妻子的家务照料时间分担比均值为73.25%、76.96%,与一般压力型家庭相近,家务照料时间比丈夫分别平均多1.86 h/d、1.13 h/d,闲暇时间比丈夫分别平均少1.14 h/d、0.62 h/d,时间分配的性别差异较大。超高家庭压力型家庭中妻子的家务照料时间分担比为50.86%,即夫妻之间接近平等地分担家务照料责任;相应地,夫妻间各项活动的时间分配差值为所有家庭中最小,夫妻平均工作时长一致,闲暇时间仅相差0.10 h/d。

可推断,家务照料压力在一方可承受范围内时,夫妻倾向采取传统性别分工方式,妻子的时间因此被剥夺;但在超高家务照料压力下,夫妻则采取平等分工的应对策略。传统分工观念是造成家庭压力型、通勤压力型家庭妻子时间压力高、闲暇时间稀缺的主要原因。

4.3 家内外活动分工

家务照料活动中,接送儿童、陪伴学习等时间、地点都固定的活动对夫妻形成刚性约束,极大地影响双职工夫妻的活动与出行行为。通过测算家内、家外家务照料活动中祖辈、丈夫、妻子三者的时间分担比,考察不同时间压力类型家庭的活动分工差异(见表7)。①超高家庭压力型:家内家务照料活动由丈夫、妻子、祖辈平等分担,家外家务照料活动主要由丈夫承担;祖辈、丈夫、妻子的家内家务照料时间分担比为30.00%左右,丈夫家外家务照料时间分担比达50.31%,因此超高家庭压力型丈夫的非工作外出次数最多,活动模式为“多点多线”。②家庭压力型家内、家外家务照料活动都主要由妻子承担,时间分担比分别为61.69%、52.49%,因此家庭压力型妻子的非工作外出次数也较多,且活动模式较为复杂。③通勤压力型家庭采取家内由妻子承担、家外由祖辈承担的分工策略;由于夫妻通勤时间长,难以承担接送、购物等家外责任,祖辈分担了大部分家外责任,分担比为50.50%;妻子主要负责家内责任,家内时间分担比为52.56%。④一般压力型家庭的家内、家外家务照料活动都主要由祖辈承担,分担比分别为58.99%、67.23%,祖辈极大地减少了夫妻的活动负担与时间约束,丈夫、妻子因此夜间时间宽裕,可进行休息与闲暇活动。

4.4 家庭分工的案例解析

以下从4类时间压力类型中各选一例典型家庭,结合家庭成员的24 h活动序列,进一步描述双职工育儿夫妻的时间压力及其家庭分工方案(见图8)。

超高家庭压力型家庭A养育一名10岁孩子,该家庭无祖辈同住;夫妻都于6:00起床开始一天的活动,丈夫负担家内家务照料责任的同时,接送责任完全由丈夫承担。丈夫的24 h活动序列是6:00起床—家内家务照料—7:30接送儿童—到岗上班—16:30离岗下班—家内家务照料—22:15卧床休息,形成“家—学校—工作地”的“多点多线”的外出活动模式。在洗衣做饭、接送儿童等家庭责任的约束下,夫妻都减少工作时间,下班时间早,且下班后的时间都围绕家务照料活动展开,整日几乎无闲暇活动。

家庭压力型家庭B养育一名6岁孩子,无祖辈同住;丈夫为夜间工作者,不分担家庭责任,家内外家庭责任都由妻子承担。妻子24 h活动序列是:6:30起床—7:15接送儿童—到岗工作—16:30接送儿童—做饭、辅导学习等家内家务照料活动—22:00卧床休息。在家务照料责任的约束下,妻子牺牲工作时间,下午提前离开工作岗位接送儿童,形成“家—学校—工作地”的外出活动模式;闲暇时间极少,仅有碎片化的闲暇活动穿插在家务照料、工作活动之间。

通勤压力型家庭C养育一名6岁孩子,有一位女祖辈同住;夫妻都于6:30起床,白天家内外家庭责任由祖辈承担,妻子承担夜间家内家务照料活动;丈夫的工作与通勤时间长,不分担家庭责任。妻子的通勤时间达3.00 h/d,24 h活动序列是:6:30起床—7:00到8:30离家通勤—到岗工作—17:30到19:00离岗回家—辅导学习和照料儿童生活等家内家务照料活动—22:00卧床休息;丈夫通勤时间达3.50 h/d,工作至20:45下班,22:15到家休息。祖辈于7:30、15:45进行接送儿童、购物等活动。夫妻在工作与通勤压力、家务照料责任的约束下,整天几乎无闲暇活动安排,外出活动都为“家—工作地”的“两点一线”模式。

一般压力型家庭D养育一名8岁孩子,有两位祖辈同住;夫妻于7:00后起床,白天家内外家庭责任由祖辈承担,丈夫夜间参与家内家务照料活动,妻子不分担家庭责任。丈夫24 h的活动序列是7:00起床—8:30离家通勤—到岗工作—17:30离岗回家—陪孩子玩耍和辅导学习等家内家务照料活动—居家闲暇—0:00卧床休息。妻子下班后18:00—20:00进行家外就餐、闲暇活动。祖辈于7:30、15:30进行接送儿童活动,并于早上、下午进行购物活动。夫妻在祖辈的帮助下有充裕的闲暇时间,其中妻子下班后进行外出活动,形成“多点多线”的外出活动模式。

从家庭个案来看,祖辈的时间支援是上海市双职工夫妻在育儿阶段维持高强度工作、长时间通勤生活方式或维持基本闲暇生活的支撑条件。在缺乏祖辈时间支援、同时儿童照料服务不足(如缺少接送服务)的情况下,夫妻只能牺牲睡眠、闲暇与工作时间,并形成复杂的日程活动安排以应对家务照料责任。

5 结论与讨论

本文采用2018年时间利用调查数据,分析上海市双职工育儿家庭的时间压力与分工特征。主要发现有:(1)上海市双职工夫妻在养育0—12岁儿童时期遭遇家务照料与通勤双重压力,夫妻因此压缩其工作与闲暇时间,妻子所受的影响尤其明显;(2)可识别出超高家庭压力型、家庭压力型、通勤压力型和一般压力型4类夫妻时间压力类型,其中以家庭压力型、通勤压力型为主要类型;(3)家务照料或通勤压力较高的双职工夫妻不同程度地陷入闲暇时间稀少、晨间与夜间时间碎片化、早起晚睡、早出晚归等紧张的生活节奏中,并因承担家务照料责任而移动压力高且外出活动模式复杂;(4)一般压力型夫妻、通勤压力型夫妻通过代际援助消解其家务照料压力,并可维持8 h工作或长时间通勤的生活方式,超高家庭压力型、家庭压力型家庭分别通过夫妻平等分工、传统性别分工应对家务照料责任,导致夫妻双方或妻子一方的时间与活动困境。

本文基于时间利用调查数据揭示了双职工夫妻的时间压力特征,可为我国育儿友好政策带来启示。一是福利政策方面,祖辈分担家务照料儿童责任是双职工育儿家庭维持大城市工作通勤节奏的重要支撑条件,应将祖辈的时间支援纳入儿童照料政策体系中,参考借鉴美国、英国等经验[23],通过政策与照料津贴,肯定祖辈时间支援的价值,保证其权益,并促进祖辈提供儿童照料支援的意愿。二是城市规划方面,空间是改善育儿夫妻时间压力的重要维度,一方面需改善职住关系,长时间通勤形成的时间压力与城市职住空间紧密相关。本研究显示,内环内、内环—外环、外环—郊环、郊环外的通勤压力型家庭占比分别为44.44%、65.63%、26.27%、12.72%,即内环—外环居住的双职工育儿家庭更易遭遇长时间通勤问题。基于手机信令的通勤研究也发现:上海市外环附近通勤距离处于相对较高的水平。这与该地区就业岗位不足、职住平衡水平较低紧密相关[24]。另一方面,离居住地与工作地15 min步行距离范围的建成环境影响育儿夫妻的时间压力与活动机会,尤其需关注“住—教—职”三者的空间关系,促进住教就近减少育儿家庭的移动压力与时间消耗。此外,本文存在一些不足。由于未能直接获得儿童照料方式信息,家庭分工分析未涉及保姆、非同住祖辈等提供的时间支援,所以结论存在一定偏差。同时,时间利用调查对活动地理位置信息的调查有限,本文对活动特征的分析以时间维度为主,缺少空间维度的刻画。未来调查与研究需改进以上不足,为家庭育儿友好的时间政策与空间规划提供支持。