一座明代墓葬,揭秘夏医生的“外科装备”

1974年,江苏省江阴县长泾公社(现为江苏省江阴市长泾镇)发现了一座明代墓葬,墓主人名叫夏颧[quán],死于明永乐十年(1412年)。墓中同时出土十余件医疗器具,有针、刀、镊、罐、壶、刷等,现收藏于江阴市博物馆。从这些医疗器具可以推测,夏颧可能是一位外科医生。

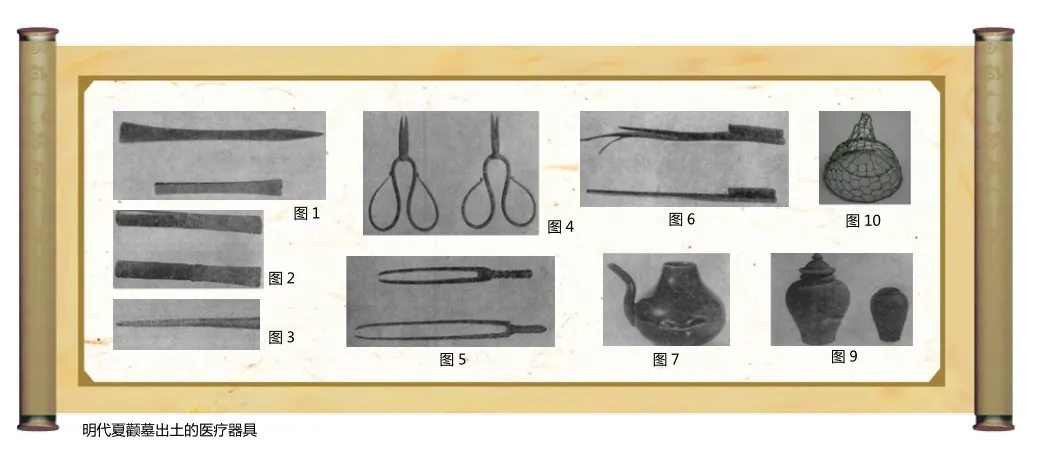

夏医生的医疗器具

夏颧精通医术,在其墓中出土了一批生前所使用的医疗器具。那么,夏医生的“装备”有哪些呢?

图1是一把长16.7厘米的铁质柳叶式外科刀,以及一把长11.3厘米的铁质平刃式外科刀。刀是外科常用工具,其中的柳叶式外科刀,刃口位于刀端一侧,用于切开较大面积的创口。平刃式外科刀刃口较短,用于切开较小面积的创口,或用于清除腐肉。清代高思敬在《外科医镜》中描绘的“大小薄口刀”,与夏颧墓中的这两把刀相似。

图2是两把牛角柄铁质圆针,各长9.8厘米。“圆针”虽然被称为“针”,但其实是用来按摩、拨点筋骨的工具。《黄帝内经·灵枢》中记载的最早的针刺工具“九针”中,就有“圆针”,其针头呈卵圆形,用以按摩体表,治疗筋肉方面的病痛。

图3是一根木质针棒,长5.7厘米。针棒用坚韧的木质做成,表面光滑,比一般的金属针具粗,应该是用来针刺排脓,治疗痈疽的。痈疽是发生于体表和四肢的急性化脓性疾病,必须及时祛腐排脓。选用“针”来刺破痈肿,排出脓液,既可以深入脓疡深部,又不会造成过大的创口,以减轻患者痛苦,有利于后期疮口的恢复。

图4是两把铁质小剪刀,一把长10.6厘米,另一把长11.8厘米。外科所用剪刀跟生活中的剪刀相似,但外科剪刀的头部更为锋利,用于剪除腐肉和死皮。正如清末医家何景才在《外科明隐集》中所记载的:“剪者,取其剪除瘀腐离活未脱。若用刀割必致揪扯内肉,患者必难禁其疼极之苦也。”

图5是一把长10厘米的铁质钗,以及一把长12.3厘米的铜质钗。钗实际上与现代外科所用的镊子相似,古文献中也称作“大钳”“长钳”等。清末刘济川的《外科心法真验指掌》记载:“此镊捏溃疮之腐肉,取之,去之,不可伤好肉,伤则血流。”镊子主要用于夹取腐肉。

图6是两把牛角柄猪鬃毛药刷,均长14.8厘米。我国早在辽宋时期就已经出现用马尾制成的植毛牙刷,但由于马鬃毛比较坚硬,能否用来刷牙尚存疑问。夏颧墓中的猪鬃毛刷与医疗器具在一起,应该是用于清扫药粉的。

图7是一把霁蓝细嘴淋洗瓷壶,高11.9厘米,腹径13.6厘米。外伤、疮口、眼科疾病等,需要用药物反复淋洗患处。此壶壶嘴细长,不仅能控制淋洗药液的用量,也使淋洗过程更加轻柔、细致。淋洗壶腹部两侧,还有可以系带的孔,可以把淋洗壶悬吊起来加热,使药液变得温热,易于调控药液温度。

图8是一只冰裂纹瓷熏罐,高8.3厘米,腹径8.2厘米,无盖,罐口直径4厘米;罐肩上有4个直径1厘米的圆眼。使用时,先将药物放在罐内加热或点燃,使药物的水汽或烟气从罐口及四周小孔冒出,患者将需要治疗的部位对准并固定在罐口上方进行熏蒸。古代传统熏法应用范围很广,可以止咳化痰、杀虫止痒、醒脑提神,让药物可直接而快速地发挥作用。此外,还可以用于熏吸,随着古人用香的流行,熏吸香气也成为一种防治疾病的常用方法。

图9是两只木质药罐,一只高7厘米,另一只高11.9厘米。此罐虽然是木质的,但木料坚韧,十分结实、耐用。

器具的演变,展开中医外科发展的画卷

中医外科的发展源远流长,早在《周礼》中已经有“疡医”的记载, “疡医”指外科医生。南北朝时期,我国现存最早的外科专著《刘涓子鬼遗方》记载了丰富的外科治疗方法,包括各种外伤的处理、痈疽的鉴别诊断及切开方法等,治疗技术也涉及止血、止痛、解毒、收敛、镇静等。明代时期,外科学得到进一步发展,随着外科治疗技术的提高,出现了较为系统的医疗器具,如针、剪、刀、钳、凿等,外科著作也集中涌现。宋代以后,儒生加入医学群体中,提高了医生群体的文化素养,一些儒医开始涉足外科领域,从而改变了外科治疗以民间游医为主体的现象,夏颧应该就是当时涉足外科的儒者之一。儒医在外科领域提出了很多新理论,使外科脱离了简单的治疗技术积累,而进入新的高度。

同在江阴县,另一座明代墓中还曾出土一件银质医疗器具“疝气托”(图10)。这座墓中男主人的大腿骨和盆骨之间有一件“圆锥形银丝罩”。整个锥形罩长11.5厘米,罩口直径11.5厘米,净重51.4克。它有什么作用呢?

据金元医家张从正所著的《儒门事亲》记载:“狐疝,其状如瓦,卧则入小腹,行立则出小腹入囊中……今入带钩钤是也。”狐疝指的是小肠坠入一侧阴囊中,时上时下。卧床时,则向上入腹;站立时,又坠下于阴囊,有如狐之出入无常,所以称为“狐疝”。文中提到的“钩钤”,是用来托住下坠到阴囊中小肠的器具,用以辅助治疗疝气的疝气托。墓主人生前应该患有小肠疝气,将绳索一头系在疝气托两边,另一头系在腰间,用疝气托托起肿大、下坠的睾丸。由此推测,这个出土的“圆锥形银丝罩”应该是《儒门事亲》书中描述的“钩钤”。

“工欲善其事, 必先利其器”,虽然古代外科学的发展在一定程度上受到历史局限的影响,但外科器具在处理与治疗外科疾病的过程中有着举足轻重的作用。正是一代代医家在治疗过程中的不断改造与革新,才使医疗器具得到不断的改进与完善。

(注:文中配图均选自《中国医学通史·图谱卷》)

责任编辑/孙学达