明朝广武城及其下辖堡寨的建筑遗产价值研究

肖东 李之钊 李世喆 王啸宇

关键词:长城;军事防御体系;广武城;堡寨;长城价值

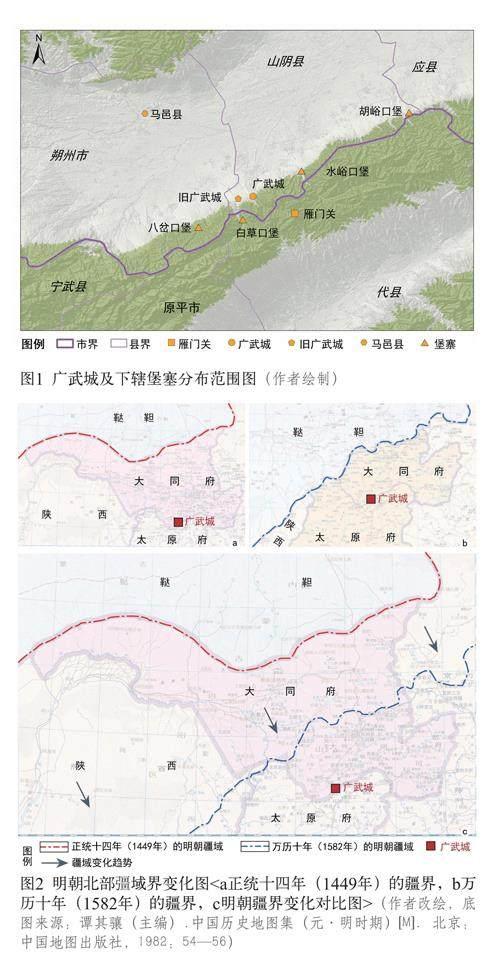

明朝广武城是由驿站经军站演变而来,最晚到万历三十一年(1603年)已成为把守雁门关北部峪口的重要军事聚落。其下辖八岔口堡、白草口堡、水峪口堡、胡峪口堡4座堡寨均居极冲要地,与广武城共同构成了一个防御单元。广武城位于现山西省朔州市张家庄乡新广武村,4座堡寨分别位于现朔州市朔城区南榆林乡王化庄村、忻州市代县雁门关镇白草口村、朔州市山阴县后所乡水峪口村、朔州市山阴县马营庄乡胡峪口村,涵盖2市、4乡1镇、5村的带状区域(图1)。

陈同滨等将长城的文化遗产价值概括为:“建筑遗产价值、文化景观价值、精神象征价值”,建筑遗产价值包括“军事防御工程体系以其城墙、关隘、堡寨、烽火台等全套人工建造物及其与山险、河险等自然要素的结合利用,展现了由戍守系统、屯兵系统、烽传系统、军需屯田系统等构成的中国古代北方边疆防御制度,以及在军事防御建筑方面展现出世所罕见的宏大规模、完备功能以及充分利用山险、河险等因地制宜的建造技术与工艺”[1]。本文将从建筑遗产价值角度,对广武城及其下辖堡寨的历史演变进程,防御体系的构成等展开论述。

一、明朝边疆防御体系和疆域界线演变的见证

广武城由驿站向军堡转变,体现了明朝疆域变化对边疆防御体系的影响;堡寨向北移驻,见证了在明蒙小型军事冲突的背景下,明廷对军事防御聚落布局的应变性调整。

(一)从广武驿到广武城的沿革

作为重要军事聚落的广武城,经历了从明初广武驿、到嘉靖年间的广武站、再到明末广武城的演变过程。

1.广武驿

《正德大同府志》载,广武驿在马邑县城东南五十里雁门关下①[2]。当时主要作为山西镇驿传系统的一部分。

2.广武站

“ 广武站” 最早见于《明实录· 明英宗实录》,其中记载了景泰元年(1450年),胡虏经由广武站攻打雁门关之事[3]。此时已由驿站转向军站。

嘉靖年间,因对蒙古实行“绝贡”政策,导致蒙古部落频繁侵入山西镇,掠夺生活物资,迫使朝廷加强对北部边疆的防御[4]。据《宣大山西三镇图说》载,嘉靖十九年(1540年)“守备移驻广武,改参将驻扎代州”。《明世宗实录》载,“嘉靖二十二年(1543年)七月甲辰朔,迁山西广武驿于马邑县,改广武驿为军站,隶代州振武卫。”[5]广武站由驿站正式转变为军站。

刊刻于嘉靖二十四年(1545年)的《三关志》记载:“(广武站)有驿……存代州民骡……官骡……,铸印记,以坐堡百户领之”。书中“雁门关图”标注“广武站”,驻军兵种分为步军与马军。管辖范围东起胡峪界的东津峪,西至雕窝梁的王野梁,共长二百零三里(116.93千米)[6]。此时广武站设守备守卫,有明确的管辖范围,站中的军、民骡服务于广武站下辖堡寨守堡百户。

3.广武城

《宣大山西三镇图说》记载广武城隶属山西镇雁平兵备道辖东路,参将设于代州城,守备设于广武城,其下辖八岔口、白草口、水峪口、胡峪口4座堡寨,此时的管辖范围共长一百里零三十八丈(约57.36千米)②。在战事紧急时,雁平兵备道将移驻广武城,居中调度东路与北楼路官军,以共同阻击胡虏。最晚至万历三十一年(1603年),“广武站”已改为“广武城”③,成为军堡,兼具雁平兵备道的临时驻地统辖东路与北楼路,军事地位进一步提升。此外,书中还记载了广武城中“三镇之市货络绎不绝”,并指出“站骡长夫不足,半用营军营马”会延误军情。

《中国历史地图集》绘制的正统十四年(1449年)明朝北部疆界,处于大同镇长城北侧阴山山脉一带;到了万历十年(1582年)北部疆界向南收缩,至大同镇长城附近(图2)。

明末北部疆域收缩直接导致大同镇长城失去了作为军事缓冲区的作用,成为抗击胡虏的前线,广武城的军事地位越发重要。《两镇三关通志》载“广武当朔州、马邑大川之冲,忻、代、崞、峙诸郡县之要,凡敌由大同左、右卫而入,势当首犯”[7]。

综上所述,广武城在明朝经历了驿站、军站、军堡3个战略建制变化,军事地位与军事能力在此过程中不断加强。随着明朝北部疆域逐步向京城方向收缩,原来远距边疆的广武城,成为扼守边疆门户的前沿一线。

(二)军事管理体系的演变

广武城及其下辖堡寨见证了“卫所制”“镇—路—卫—所—堡(特指堡寨)”“镇—道—路—堡城—堡寨”明朝军事管理体系的不断演变。

1.洪武年间“都司卫所制”管理体系

《明史》记载,朱元璋于洪武六年(1373年)命令大将军徐达筹备山西、北京边防事宜,“诏山西都卫于雁门关、太和岭并武、朔诸山谷间,凡七十三隘,俱设戍兵”④。七十三隘口现已无考,但根据其地理位置描述,应包含山西镇大部分区域。

洪武七年(1374年),设振武卫于代州城,隶属于山西都司指挥使司。同年设雁门守御千户所把守雁门关,隶属振武卫,后废[8]。洪武十二年(1379年),复设雁门守御千户所,治所位于雁门关[9]。

洪武年间,山西的防务系统由“都卫”负责,设立的防御组织均为卫、所。可见,雁门关一带的军事管理体系是以都司卫所制度为主体进行构建。

2.明中期“都司卫所制”与“九边总兵镇守制”并存的管理体系

成化至嘉靖年间,山西镇逐步成立[10],出现九边总兵镇守制。嘉靖十九年(1540年),因胡虏屡次侵犯太原,明廷在代州设参将,下辖“广武一守备,振武、雁门二卫所”,并设八岔口、白草口、水峪口、胡峪口4座堡寨“以相犄角”[11]。

《三关志·雁门关图》中广武站隶属于振武卫,对4座堡寨的守堡军官记载为“千户”“百户”,皆为都司卫所制度下的军官职级[12]。此时期的管理体系划分为“镇—路—卫—所—堡(特指堡寨)”[13]5级。

3.万历年间九边总兵镇守制管理体系

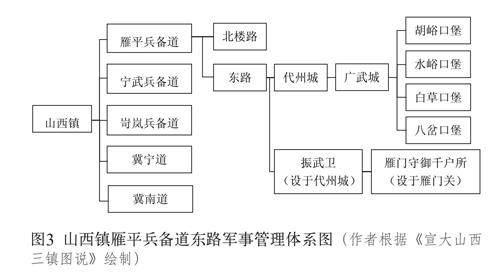

万历时期明确提出广武城作为代州城(路城)的下属堡城,管辖4座堡寨。广武城军堡内主官称谓也均统一为把总。由此,形成了“镇—道—路—堡城—堡寨”的九边镇守体系[14](图3)。

(三)堡寨整体移驻

广武城下辖的4座堡寨始建年代不详。据《明史》记载,可能与洪武六年(1373年)在雁门关一带隘口设兵戎把守有关。4座堡寨在明初长城南侧皆有旧堡。

正德八年(1513年)胡虏从胡峪口侵入,抢掠五台、繁峙、代州后,又从胡峪口原路返回,如入无人之境[15]。把守隘口的官军营堡均“散居寝食”,距隘口少则三五十里、多则七八十里,不能组织有效的阻击防卫,致使侵略者“从容出入”(图4)。

因此,正德十一年(1516年),时任兵备副使张凤相宜度地,在长城北口增修11座新堡寨,其中八岔口堡(此时又称“水芹口堡”)、水峪口堡、胡峪口堡3座堡寨由旧址迁往新址,并沿用原名。白草口新堡选址在长城以南的紧邻隘口处⑤。在空间分布上和防御功能上,4座堡寨共同扼守沟峪。峪口北端有旧广武城⑥把守,故白草口沟峪隘口边墙向南建设于沟峪尺度较窄的口内,与长城墙体相结合。如此设置便于依托山险增加防御能力,以达到有效阻击的目的。同时,将白草口堡设置在长城以内的白草口沟峪最南侧隘口边墙旁边,可以保证堡寨安全(图5)。

二、整体防御工程体系的构成

广武城及其下辖4座堡寨,以及城墙、关隘、烽火台等全套人工建造物,再加之山险、河险等自然要素,通过军事防御为目的的修建布设,共同形成了山西镇防线的严密军事防御工程体系。

(一)堡寨布局反映了对自然环境的利用和适宜关系

广武城下辖堡寨的初始选址和迁址北移,都充分地考虑了军事防御和生计维持两方面,并综合性地找到了二者的平衡点——尽可能居高利于御敌和尽可能就低便于生计。

1.居高临下与前堵后截的军事布局

雁平兵备道东路段长城东西走向的勾注山脉⑦,沿其山脊构筑长城,借助山险形成阻挡敌军侵犯的天然屏障。但山脉中的南北走向水系流注,将山脉斩断,形成通达山脉南北两侧的山谷,山谷两端则为峪口。峪口自古就是军事进攻通道和防御险阻,抢先占领这种战略要地和有利地势,是取胜的关键。故广武城下辖堡寨选址均位于勾注山脉北侧、海拔在1180~1400米“斩崖挑堑”的山谷隘口处,以便依靠有利地势把守交通要道(图6、7),直接阻挡来犯之敌通过隘口。

2.接近谷底与饮水劳作的生计需求

水系除了可以作为军事的河险外,也是影响堡寨选址的重要因素。在勾注山脉众多山谷中,广武城下辖4座堡寨均分布于有水系流经的山谷内,且与对应水系的最近轨迹距离在70~300米范围内(见表1)。

堡寨选址在靠近水源处,便于军队长期驻守的用水需求。明朝边镇军制经历了从卫所制到营兵制的转化,军士的生活来源则经历了从屯田为生到以月粮供应为主的转变;但月粮逐渐出现只供应军(营兵),不再供应旗(屯兵)的趋势[16]。

《三关志》记载,广武站⑧下辖4座堡寨的守堡人员为“旗军”,广武城驻守人员为“步军”,代州城驻守人员为“守御官军”[17]。《宣大山西三镇图说》将广武城、代州城驻守人员统称“官军”,并未单独记录各堡寨守堡人员情况[18]。《大明会典》云:“军士三分守城,七分屯种”[19]。据此可推测,堡寨旗军的生活来源应以屯田为主,广武城与代州城的官军可能由朝廷供粮。故堡寨内驻军在休战期间,需就地屯垦。在勾注山脉北侧由于河流冲击在峪口处形成小片冲积平原,土壤肥沃,便于耕种,无疑是兼顾屯垦的堡寨理想选址之地。

(二)堡寨布局呈现出与长城或其他军事设施的协同关系

4座堡寨,除了自身具备防御设施和防御功能之外,与广武城、长城墙体、隘口敌台等均具有密不可分的军事协作关系。

1.堡寨布局与广武城呈相互犄角之势

雁门关是明朝守卫中原的最后一道防线。广武城为锁钥雁门关北侧的战略要地,素有“欲图雁门,首取广武”之说。

4座堡寨比较均匀地分布于广武城两翼的各沟峪北侧峪口位置,具有阻击与哨探功能。如此布局有助于减少信息传递距离,及时将军事动态汇集至广武城,以备上级单位统筹安排雁门关沿线的防御设施和军事行动。

2.堡塞布局与长城墙体为相互依存关系

4座堡寨在选址时已充分考虑其与长城的距离关系。当敌军来袭时,通常会集中兵力攻打一个沟峪,形成突破口,从而进犯内地。而长城墙体作为线性防御设施,多沿山脊分布,虽覆盖距离较长,但兵力分散,故难以在某一点排布驻扎重兵把守,实际防御情景中难以发挥决定性作用。因地理影响和通行取道,沟峪则成为长城守卫的薄弱环节,故多在峪口位置设置堡寨。

堡寨不仅可以囤积一定数量的军队、粮草,而且可依托堡寨排布一定数量的烽火台、隘口敌台等设施,用于预警、传信与阻击。此举弥补了长城墙体在实际防御时兵力分散、防御设施不足的弱点。

堡寨的设置并非孤立于长城墙体之外。在对堡寨选址时,根据长城与峪口处距离关系,就充分利用了长城资源构筑防御体系。若长城在峪口位置,则堡寨建设多以长城为依托,建在长城周边的直线300米范围内,将长城墙体直接纳入堡寨周围的防御体系,如胡峪口堡与白草口堡即如此。若因山形和屯垦而不得不使长城距离峪口位置较远,且出于防卫需求,堡寨仍需建立在峪口位置时,堡寨周边的烽火台排布,将呈现出明显的向长城一侧传烽的趋势,如水峪口堡与八岔口堡(图8)。以下选取以长城为依托的胡峪口堡与建于峪口位置的水峪口堡为例,进行比对性论述。

胡峪口堡设立于紧邻长城墙体的山丘上,直线距离约50米。据当地村民描述,长城边墙原从峪口东侧的胡峪口1号烽火台一直延伸至峪口西侧堡寨旁边的树木,且在沟峪位置设水关;现峪口西侧胡峪口1号烽火台下仍有长城墙段遗存便可为证。堡寨设立于长城周边,可使堡寨与长城相互依托。堡寨依托长城作为防线进行阻击、传烽,长城依托堡寨增加兵力配备与粮草储备的能力,以达到长期驻军镇守的目的。

水峪口堡位于水峪口沟的峪口处,距其最近的长城则处于沟峪深处的山巅上,长城墙体距峪口处堡寨直线距离远达3000米。由此可见,峪口处的防御功能主要由堡寨承担;但堡寨周围的烽火台分布方向,呈现出向长城延伸的态势。此处长城虽未直接参与峪口处防御工事的构建,但在堡寨受到攻击时,可及时向长城传烽,借助长城线路向临近堡寨或游击部队寻求援助,显然水峪口堡与邻近点段长城仍属于一个防御体系。

3.堡寨自身防御设施与隘口敌台的联动防御功能

4座堡寨的移驻,缩短了堡寨与隘口的距离,以达到及时支援的目的。在已知隘口位置的沟峪中,白草口沟峪尺度较大,且现存隘口敌台遗存较多,形态较为典型,故以其为例进行分析。

白草口堡依托隘口与长城的4道边墙构成防御形态和体系。据村民描述,白草口原有4道横跨沟峪的边墙,在水系流经处均设水关;其中3道为隘口边墙,1道为长城墙体。3道隘口边墙均在沟峪东西两侧设有敌台,敌台的原有包砖后被村民拆建自家房舍。现存遗迹中,沟峪西侧第三道边墙的西侧敌台整体保存最为完整,外侧有全部原包砖。第一道边墙与第二道边墙西侧敌台仅存夯土遗迹。

白草口沟峪东侧敌台被坏较为严重。仅第三道边墙东侧留存部分夯土墙体;第二道边墙东侧敌台仅能从1970年的卫星图中找到遗存;第一道边墙东侧敌台则没有实物对应,仅能推测其大致位置。对照《三关志·雁门关图》,3道关隘平行分布的形式与实物遗存可互为印证。另外,长城墙体亦从西侧长城敌台处穿过沟峪并设水关,之后沿沟峪东侧,向现G55高速白草口隧道上方朝山脉延伸⑨(图9)。

综合以上遗存、史料与村民描述可知,白草口堡周边应有4道设有水关的防御墙体。其整体呈现出以沟峪方向为轴线,两侧敌台、边墙呈多重矩形堆叠排布的形态。多重防御线的设置,自然达到了以点连线、以线控面的防御效果;这不仅在实际防御场景中更容易形成纵深火力补充,而且在精神层面,因规模大、接应强而更能振奋士气、震慑敌军。将白草口多重矩形防御阵型,沿垂直于沟峪的方向剖切,可发现两侧敌台均分布于谷底两侧的山腰处。其距谷底垂直高差在20~30米,实际射击距离在70~200米,如此居高临下、占据有利地势,在减少射击死角的同时,也于沟域两侧形成立体交叉火力(图10)。

《三关志· 武备考》记录了嘉靖二十三年(1544年)因“戎武器具不备”,增造军器十八余万件,火器六十余万件;嘉靖二十四年(1545年),白草口共存军火器七千八百二十八件。可知从嘉靖二十三年(1544年)起,雁门关一带军事防御器械,开始从冷兵器逐渐向火器发展。

新造火器以大小铅子、火箭、火枪、佛郎机为最多。据《武备志》记载,这些火器射击距离约为150~1万米⑩,相比木质弓箭在射击距离与威力上均有较大提升。防守时,在隘口位置发射炮火最远可以触及10公里之外的峪口北侧平原。

在堡寨与隘口敌台建设初期,武器主要还以冷兵器为主,故隘口敌台的分布最早是按冷兵器的射程进行排布。弓箭的有效射击距离约为128米,远射距离约224米?。在隘口东西敌台射击,打击扇面重叠处可形成交叉火力,加强峪口处的防御能力(图11)。当火器逐渐普及后,火器适合远攻,弓箭适宜近战,二者配合使用,可进一步织密隘口处的防御网。

三、营造技艺与设施命名

广武城及其下辖堡寨的城墙、寨墙、敌台等人工设施,在选址、建造甚至命名等方面,都具有独特的营造技艺和象征作用。例如长城的建造因不同地貌环境而随形就势,墙体砌筑和台体构筑,充分吸收了当地夯土包砖的建造技术与工艺;对敌台命名,均取安全保卫之意。

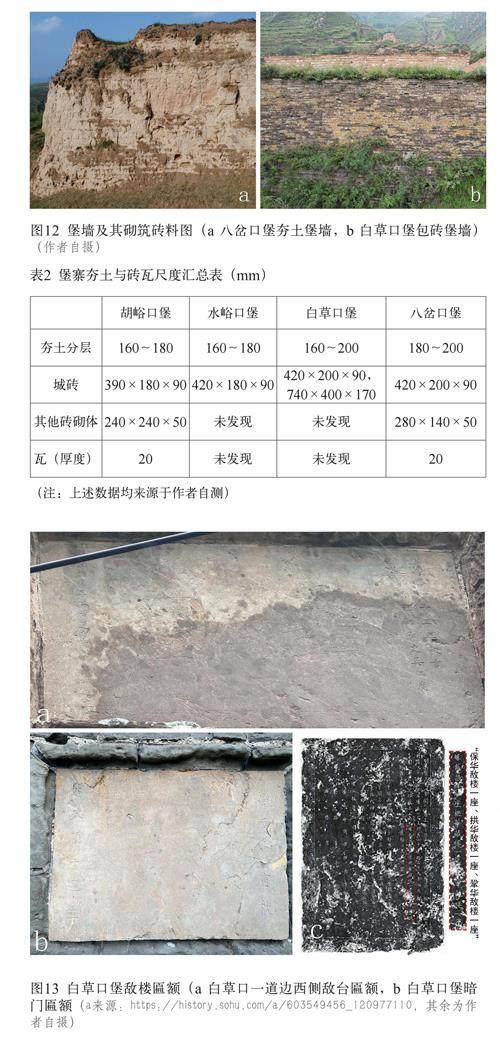

(一)堡寨构筑展现了黄土高原夯土包砖的营造技艺特征

广武城下辖4座堡寨均为夯土城墙、外包城砖。现存除白草口堡东侧与北侧的墙体包砖尚存外,白草口堡西南两侧包砖和另3座堡寨堡墙仅剩夯土墙体。故以白草口堡墙垣现存墙体为例进行研究。

白草口堡堡墙分上身和下碱两部分,上身采用约420×200×90毫米城砖、一顺一丁式砌法,城砖间以白灰粘结,现有包砖残高约4.5米;下碱采用740×400×170毫米的石料砌筑,砌筑方法多为糙砌,墙芯夹杂大量碎砖,高约1.7米(图12);下碱设花碱,宽约40毫米。根据白草口堡城砖尺寸与分布情况,可推测在其他3个堡寨中发现的城砖均为堡墙上身部分。

4座堡寨夯土墙的分层厚度均在160~200毫米之间,八岔口夯土堡墙保存最为完整,在其夯土墙体上依稀可辨一些构造缝;因构造缝间距约1~2米,可知其在构筑时的夯筑模具尺寸约为1~2米,每160~200毫米厚夯筑一层(见表2)。

(二)敌台命名表达了广武长城地域特性

白草口一道边墙西侧敌台有一匾额,其上阴刻“巩固”二字,落款为山西都御史吴仁度与雁平兵备道右布政使阎士选;敌台西侧有一暗门,其北侧上方匾额阴刻“容民畜众”,落款“右政阎士选”。两块匾额均立于万历四十二年(1614年)。

此外,在敌台东侧直线距离1.4千米的广武长城旁,曾发现一块长城鼎建碑。碑文记录了万历三十九年(1611年)包砖修缮了名为“保华”“拱华”“巩华”3座敌台(图13)。

这些敌台的命名,均与保护、拱卫、巩固有关,保护对象均为当时的中原大地,体现了中国古代军事对抗外敌的坚定信念,凝聚了团结统一、众志成城的爱国精神[20]。

暗门上匾额所书“容民畜众”,意味容纳、蓄养民众。此命名凸显了明朝廷怀柔胡虏,不战而屈人之兵的战略智慧,反映了守望和平、开放包容的时代精神。

四、结语

广武城及其下辖寨堡作为雁门关北部的重要军事单元,形成既各自独立又交互一体的军事防御功能群。其中,广武城终明一代经历了驿站、军站、军堡三度建制,军事地位不断提高;其下辖的八岔口、白草口、水峪口、胡峪口4座堡寨,经历了整体北迁以完善防御体系的过程。从明初到明末,其所属管理体系依次经历了“都司卫所制”“镇—路—卫—所—堡”“镇—道—路—堡城—堡寨”的演变过程,广武城与堡寨管理体系的发展,见证了明朝边疆设防制度与军事管理体系的成熟。

从空间分布看,上述4座堡寨处于广武城军事管理体系的末梢部分;但就其功能而言,却是御敌的最前沿阵地,承担了哨探、阻击、传烽等任务。通过定量分析堡寨的空间布局可知,4座堡寨均充分利用了各自所在点位的自然山、水、峡谷等地理优势,尤其择险要峪口,呈现出阻拦抵挡、据守震慑、布阵以待、连续呼应的军事格局;而且总体均邻近隘口与长城建设,共同构成以点连线、以线控面的军事单元防御体系,展现了堡寨与周边环境的整体集合防御性特征。从营造技艺看,堡寨的夯土工艺、包砖砌法,以及堡寨周围敌台及暗门的命名,共同展现出朴素的营造技艺与爱国情怀。

通过对广武城及其下辖堡寨防御体系的实地调查和研究,厘清了广武城及其下辖八岔口、白草口、水峪口、胡峪口4座堡寨防御单元的布局形式与设置成因,为该点段长城的整体保护与展示利用提供历史信息和策略参考。