论刑事情状证据

[摘 要]在庭审中观察法庭参与主体的非言语行为获得的线索称之为情状证据,从神明裁判至“五听断狱讼”再到如今的庭审实践,这一线索均发挥着独特的辅助作用。现代司法证据制度追求理性主义,偏向于可被语言文字化的、客观且具体的证据,使得情状证据在“潜在规则”层面适用,因而形成了一种“可意会而不可言传”的事实形态。这种默读式审判违背了人类的认知规律,且与我国传统制度相悖。因此,有必要对情状证据的产生、识别和认知进行科学分析,并探究其实践样态的变迁,从而明确现实可行的司法进路,由此重建一种融合了心智、言语和肢体活动的整体认知模式,发挥情状证据对促进发现案件真实的加权作用。

[关键词]情状证据;认知语境;五听断狱讼;庭审实质化

[中图分类号] D915.3 [文献标识码] A

一、引言

审判的主要目标是查明真相,裁判者的职责便是根据证据对案件事实进行认定。但是,由于案件事实具有时间上的不可逆性、空间上的分裂性以及事实本身的语言依赖性,法官判决所认定的事实和客观真相之间会存在一定的偏差。因此,司法证明的目的是探究案件的法律真实,即司法证明的标准是达到法律意义上的真实。“排除合理怀疑”是我国刑事证明标准“案件事实清楚,证据确实、充分”的要件,意味着对案件事实需要进行主观的评价和判断,有助于证明标准的主客观相统一。面对这种无法量化的主观活动,必须考察排除合理怀疑本身的最低限度,即认识主体所能达到的最高程度。但人的认识能力既不是单纯的感知觉以及对表象的直觉、灵感和顿悟,也不是纯粹的概念推理和判断,而是通过将两者结合而对事物进行整体领悟和把握的能力,即言传和意会对于认识主体全面把握事物缺一不可。在我国司法审判过程中,被告人、被害人以及证人等进行言词陈述时,除了对案件情况进行描述外,还会有一定的眼神、语气以及肢体动作等情状的展示。也就是说,从认识论角度审视司法审判过程,法官认识的对象不仅包括被告人、被害人以及证人等主体关于案件事实作出的言语行为,同时也会关注到他们身体、面部等部位所携带的非言语信息。但在传统的认识论中,对案件事实的认知和确证被视为可以描述的事实,“任何已知的都是可以言说,而不能说的都不是真的”变成了一则定律,以致知识的界限与语言的界限画上了等号。受此影响,现代司法证据制度追求理性主义,倾向于诸如物证、书证、口供等能够用文字表达的、客观而具体的证据形态,将具有经验性的信息源“情状证据”排除在司法认定过程之外。

推进以审判为中心的诉讼制度改革的核心难题在于侦查机关对证据收集乃至判断上的垄断,受此影响,检察机关和法院成为一种事实碎片或证据片段的接收者。同时,由于文字和逻辑的发展,审判人员对基于自身体悟所获得的信息降低为可疑的表象,进而依赖具体规范的指导。因此,为了让主体能够寓居在尽可能广泛的全景式的信息之中,除了需要关注具有完全明确性的言词证据,还必须重视庭审过程中被告人、被害人以及证人等主体产生的情状发挥的作用。但在当前我国刑事司法中,情状证据并未在证据法规范中占有一席之地,而是在“潜在规则”层面适用,因此形成了一种“可意会而不可言传”的事实形态。造成这种与现实割裂的状况的原因在于法官往往趋向于追求在规范层面具有可视化和明确性的证据审查和事实认定的方式。基于此,本文拟对情状证据进行规范分析,针对实践样态进行反思,明确其应用的价值,以期能最大限度利用情状证据所承载的信息,进而辅助推论案件事实。

二、情状证据的规范分析

将情状证据称为“证据”只是表明其具有促进证据生成或印证证据效力的作用,其能否成为法定证据以及其在司法实践中的运行状况有待下文进一步分析。由于情状证据核心作用是辅助审判人员对庭审环节的证据进行验真或发现其他线索,首先应当明确其概念和原理。

(一)情状证据的概念

情状(demeanor)一词,同情态,古已有之。凡人之表达,皆有情状,可被释义为神态、人情与态度、娇媚的神态。[1]美国《Webster新世界词典》将其形象地解释为“照妖镜”,主要指外化的行为、表现和态度。《布莱克法律词典》认为情状信息包括了外表、神情、态度,这些信息反映人的个性,可以用来判断言词证据的真实性和陈述者的动机、精神状态等。《元照英美法词典》将情状在司法中的运用定义为,证人的举止、态度,包括证人作证时的表情、回答问题时的语音语调、眼神、手势等情况,事实问题审理者可通过证人作证的前述举止来判定其证言的可信度。实际上,有罪的人常企图使用一些字眼让大家相信他说的都是实话,但是其情状并不完全受其自由意志的控制,在某些因素的影响下会不由自主地表现出来。根本原因在于罪犯与无罪的人之间的心理,因为罪犯了解犯罪的经过,而无辜的人对这些情况一无所知。基于这一价值,在认识论场域,情状是不经意间表现并且可以被认识主体识别的,那么其在刑事司法领域的内涵及作用应当被进一步明确。

首先,学界关于情状证据的概念尚未达成一致,[2]核心原因在于情状产生的主体多样,诱发其产生的原因复杂。总体来说,基于情状的来源和获取时间的不同大致可以分为广义的情状证据和狭义的情状证据。广义的情状证据是指在行政执法、侦查及诉讼过程中,相关人员的面部、声音或身体等各个部位及其整体上呈现出来的能够证明真实情况的材料。而狭义的情状证据是指在庭审环节,被告人、被害人或证人等主体的面部、声音或身体等各部分以及它们整体上所展现出来的可以证明案件真实情况的材料。但广义的情状证据所包含的人员和范围过于宽泛,在实践中难以操作。而且,广义的情状证据会出现在司法过程的众多环节中,侦查人员、起诉人员以及审判人员都能直接或间接地观察到当事人的情状,但是在庭审之外的环节中,对情状的固定存在空间和技术上的困难。鉴于此,为确保情状证据的真实性,应当限缩“收集主体范围为审判人员,提供情状的主体为庭审环节的被告人、被害人以及证人”。

其次,东吴大学法学院编著的《证据法学》一书对“情状证”的论述,与台湾学界对“情状证据”的描述,都是将“情状”与“间接证据”所指向的客体相等同。[3]实际上,情状证据仅是间接证据(indirect evidence)的一种。英美法系对间接证据进行了大量的研究,但英美法的证据理论通常使用“情况证据”(circumstantial evidence)这一概念来指称。情况证据,又称为情势证据、环境证据,是间接证据以及由此认定的间接事实合在一起的总称。情况证据中的“情况”制度是能够证明案件事实的客观材料与信息,例如事物的性质、痕迹、环境以及人的行为等。具体在刑事程序中,情况指的是与被指控的人有罪或无罪相关的背景、事实、材料或条件。[4]当一个确定的“情况”被证实为真实以后,法官在此基础上会得出另一个确定的结论,这样的结论将与案件事实相关或者成为案件事实的一部分。因此,运用情况证据可以有效地对事实认定进行推理。[5]客观存在的可以证明案件事实的情况证据多种多样,无法详细地列举,诉讼中常见的情况证据类型可以分为实物依存型与非实物依存型。情状证据属于情况证据的非实物依存型,主要作用在于检验直接证据的真伪、形成案件证据链、展示案情演变过程、补强其他证据以及单独证明案件事实。因此,情状证据的核心是被用于辅助审判人员对庭审环节的证据进行验真或发现其他线索,仅能起到促进发现案件真相的作用。

最后,《中华人民共和国刑事诉讼法》(以下简称《刑事诉讼法》)第50条明确规定,“可以用于证明案件事实的材料,都是证据”。“材料说”意味着注重证据的表现形式,偏重于实物证据和笔录类证据,将当事人当庭陈述时的姿态、表情、语气、声调等身体语言所传递的信息排除在外。[6]那么,遵循“材料说”会使得证据概念简单化,无法准确表达情状证据所蕴含的信息。因此,笔者认为情状证据的本质应为线索,不宜界定为材料。故将情状证据定义为:在庭审环节,被告人、被害人或证人的面部、声音或身体等各部分及其整体上表现出来的能够促进证明案件真实情况的线索。

(二)情状证据的原理

在阐释情状证据概念的基础上,可以进一步明确其具有即时性、依赖性、较大的证明力以及直观性的特征。这些特征与测谎结论具有共性,但二者的核心区别在于生成原理不同。测谎仪将人体“肢解”并进行分析,在度量的过程中会运用实证检验和形式逻辑的方式以及利用计算机进行数字处理。眨眼、摸鼻子、搔耳等潜意识习惯行为,因其具有不稳定性而被排除在测谎仪的测量范围之外。情状证据的观察更加直接与自然,是人类认知事物必然的方式。

1.情状证据的产生原理

“应激理论之父”即加拿大蒙特利尔大学的赛尔耶教授指出,人在紧张或危险的情境下,身体和心理会承受巨大压力,而此刻又需要迅速作出重大决策,应激状态就会产生。此种情境会引起大脑皮层的兴奋刺激,进而使大脑皮层发生相应的改变,拉动人的自主神经系统,最终对人的心率、呼吸频率、瞳孔反应、排尿等相关的生理活动产生影响。而个体的情状是司法审判过程中因心理踪迹、压力应激而产生波动的集中体现。

首先,心理痕迹是由于人的大脑皮层会留下自己在实践中感知过的事物的印迹。当案件相关人员在刑事诉讼过程中对案发当时情况进行陈述时,他们大脑皮层中的心理痕迹就会被激活。如果一个人亲身经历了案发的过程,那么他在进行回忆性陈述时就可能会出现全身颤抖、面色苍白、直出冷汗、语言混乱等症状。其次,压力会在刑事诉讼中由于内外部环境的刺激而内化于自身。[7]在庭审过程中,为了激发被告人等人的情状,司法机关会有意无意地施加多角度的合理的压力,这些压力被称为应激源。按照应激源的属性,可以将其分为躯体性应激源、心理性应激源、社会性应激源和文化性应激源四种类型。在刑事司法的视野中,这种压力源是综合性的。具体表现为:一是直接作用于被告人或证人等人的机体,从而直接产生刺激作用的躯体性应激源,例如,使身体受到拘束的戴手铐、戴脚镣等;二是基于人际关系的冲突、需求以及期望等对被告人或证人产生刺激的心理性应激源,例如,对方证人的指控、共犯的坦白以及亲人的态度;三是基于个人生活方式的变化及调整对被告人或证人产生刺激的社会性应激源,例如,罪犯生活工作的变动、社会评价的降低以及居住环境的变化;四是基于因语言、风俗、习惯等改变而刺激被告人或证人的文化性应激源,例如,从日常生活到监禁,以及个人认知和公众认知的冲突。最后,在心理痕迹以及司法压力的刺激下,被观察人员即被告人等人在法庭这个特定场所会无意识地产生情状。

2.情状证据的认知原理

认知心理学研究表明,某些信息在同时出现的众多外部刺激中能被人所注意到是由于主体自身的选择,人们更倾向于关注具有突出性、生动性的信息线索。情状恰好具备被优先注意对象的全部特征。情状信息被率先注意后,需要依赖法官的直觉对其进一步判断。正是由于这种独特的直觉,法官在面对大量案件信息时,能够迅速从案件中提取出事实信息,并结合经验规则和日常生活经验对案件进行处理。这是法官作为一个“智人”的独特优势。

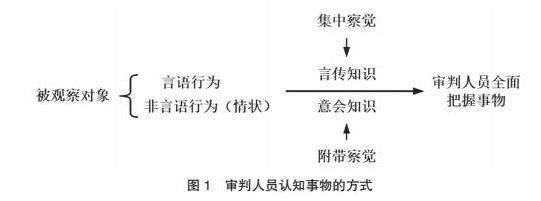

在庭审环节,公诉人与被告人之间的言词对质以及证人证言等言词描述是审判人员主要观察的,但审判人员对情状具体的识别也存在于理性判断环节。在知识的生产、创造和传播的过程中,充斥着主体与客体、主体与主体之间的交往。传统的知识论依托可明确表述的逻辑理性,后随着科学技术尤其是心理学的不断发展,波兰尼提出的“意会知识”被视为认识论发展史上的“第三次哥白尼革命”。波兰尼基于对人的觉察和活动将人类的认识分为两种:言传知识(explicit knowledge)和意会知识(tacit knowledge)。具体而言,首先,我们可以把人对事物的认识觉察分为两种类型:一类是在认知过程中,由于观察者的直接注意而被人们所认知,称为集中的观察;一类是在直接观察中,尽管其中某些要素没有被重视,但还是能被认识者感知与理解,称之为附带的观察。例如,当我们听一个人讲话的时候,我们更关注他讲话的含义,但与此同时,我们也会明显地听到话语中的词汇、语音和声调,这些都是我们没有特别关注但能顺便意识到的东西。其次,将人类的行为分为两种,一种是概念化活动(借助语言),另一种则是身体化活动(非语言行为),这两种行为都含有作出判断的意义。当然,不只是一般的言语具有判断作用,像简单的“哎、嗨、喂、哦”等语气词也有一定的含义,需要听者进一步根据情境做判断。而在身体化活动中,像反射性活动这种几乎纯粹的身体行为也包含着对动作的情景做判断的意思。例如,我们在不同场合说“我要喝水”是有着不同指向的,在日常生活中使用的“我”这个概念已经具有了“判断”的性质。而在概念化活动中,“我要喝水”意味着,不论人们当时说出这句话时在想什么,他们都已经在判断“水”对他们来说是重要的。波兰尼把前述对觉察和活动的分类分别联系起来衍生出第三个统一体,具体来说是:集中察觉和概念化活动相联系时将产生言传知识,附带觉察和身体化活动相联系时将产生意会知识。[8]事实上,我们所意谓的东西通常要比实际说出来的东西要多,因而有“言不达意”以及“意在言外”等说法。在刑事司法审判这个集中的场所,有观察人员即审判人员,被观察对象包括被告人、被害人以及证人等,言传知识因其借助语言可被直接获得,而意会知识是来源于个体对非言语行为的判断和感知(如图1所示)。

图1 审判人员认知事物的方式

当然,在审判过程中,法官并不会将情状证据的产生和识别环节完全区分开,这两个环节是在庭审过程中相互交织的。而且,观察者对情状的认知并非片段性的、一时的,而是在集中的庭审中不断自我检验的结果。人的知识结构是对外部世界进行结构化认知的结果,在特定场合以及个人经常使用的非语言表达也可以在大脑中结构化。同时,随着非语言现象的发展,新信息被处理后就会成为认知语境中的一部分,使主体的认知语境不断扩大或充实。

三、情状证据的样态变迁

情状证据是一种建立在身体经验基础上的人类心理和认知的线索,既具有经验主义的成分,又具有理性主义的成分,为法官进行事实认定注入质料。在我国古代,情状证据的使用被称为“五听”,起着辅助审判的作用;近代以来,在证据规则被重视和程序规则明确化之后,情状证据逐渐被隐没,成为案件事实认定过程中的一个暗线;近几年来,随着印证证明模式的弊端逐渐显露,又有一些细微的调整。

(一)情状证据的缘起

在过去很长一段时间内,宗教是人类精神生活的主宰,是人类价值观念与行为规范的主宰。我们可以在社会生活的诸多领域看到宗教曾经巨大的影响力,现代司法制度的许多原则与规则都可以上溯到某些宗教教义。情状证据的运用也是如此。在人类社会最早的时候,审判人员经常会向神灵求助,以某种方式表达神灵的意志。这就是所谓的神示证据。神明裁判往往被斥为愚昧与野蛮,但它实际上是一种在压力控制下对情状的激发与对情状进行识别进而裁断是非的方式。神示证据包括“神誓法”和“神判法”。

第一,神誓法是指诉讼当事人通过对神灵宣誓来证明案件事实的方法。在诉讼中,当双方陈述的事实不一致而且难辨真伪时,裁判者就要求当事人一方或双方在庄严的宗教仪式下对神灵发誓,以证明其陈述的真实性。如果当事人不敢对神发誓,或者在发誓过程中神态慌乱等,裁判者就可以认定其说的是假话并判其败诉。在一个人人信奉神的时代,可以想象犯罪嫌疑人在接受神誓时会感受到何等巨大的压力,而这种压力必然会刺激其心理进而影响其生理和行为。例如,在我国周朝,“有狱讼者,则使之盟诅。凡盟诅,各以其地域之众庶,共其牲而致焉”。[9]第二,神判法是指在神职人员主持的宗教仪式中,通过让当事人接受某种肉体折磨或考验来证明案件事实的方法,又称为“神明裁判法”或“折磨考验法”。例如,“皋陶治狱用神羊”,皋陶是舜帝时负责司法的官员,他在审理疑难刑事案件时让人把神羊(是一种传说中的动物,头上长有独角,能识别善恶,又称为独角兽)带上法庭,然后让被告人站在神羊面前。如果神羊用角去撞击被告人,就证明被告人有罪;如果神羊没有撞击,就证明被告人无罪。在语言和文字极不发达的当时,人类之间的交流更多依赖于情状。

神明裁判能够盛行于全世界并历经千百年,必然有其存在的合理性,而且为人类司法的发展留下了许多可贵的遗产。但随着神明裁判的消亡,各国由“神判”转向“人判”。情状证据继续得到了司法的运用,在中国形成了“五听断狱讼”的审判方式。

(二)情状证据的兴盛

随着认知能力的提高以及司法实践经验的积累,我国在西周时期确立了“五听断狱讼”,这种方法强调通过庭审中诉讼双方或证人所展现的情状来判断是非曲直,是我国古代基本的审判方式。“五听断狱讼”在西周有法律条文明确规定,在审判过程中,允许甚至鼓励官员将庭审中被告人、证人等案件相关人员的情态表现列入对他们是否作奸犯科的考量之中。[10]根据《周礼·秋官·小司寇》可知,西周时期将“五听”分为辞听、色听、气听、耳听、目听五个类别。例如,闻声判断。庄遵为扬州刺史,曾巡行部内,忽闻哭声,惧而不哀。驻车问之,曰:“夫遭火烧死。”遵令吏守其尸,乃有绳集于首,批髻视之,得铁钉焉。因知此妇女与人共杀其夫也。[11]五听求情实,并不借助任何科学仪器和标准化的数据样本,它的操作完全由主审案件的司法官吏一体承担,并且仰赖于司法官吏本人的睿智和人格魅力。五听的审讯方式并非偶然,相较于之前常用的单纯依靠神示证据或者刑讯逼供的审讯方式,无疑是一大进步。在科技与生产力不发达的古代,物证的获取受到限制,由此更加关注当事人的情状分析以判断人证的主观意志和可靠性,是具有一定合理性与科学性的。

秦朝和汉朝都继承了“五听”的理念与程序,并将其视为防止拷掠的重要手段和审判成败的判断标准。秦律规定:“凡讯狱,必先尽听其言而书之。”法官非常重视当事人的言辞,通过五听的运用,并结合反复审讯或刑讯的办法,将案件真相查出,作出合理裁断。唐宋时期,司法制度继续明确五听的法律地位,并规定其为拷掠的前置程序。同时,开始注意到情状证据的局限性,强调审判手段之间的配合和证据之间的相互印证。《唐律·断狱》规定:诸应讯囚者,必先以情审查辞理,反复参验。唐朝的法律要求五听与其他证据进行比较印证,使证据的可靠性进一步加强。宋代郑克在《折狱龟鉴》中提出破案之法为情迹论,情即案件真相,迹是痕迹物证。其中蕴含的审案方法包含三个方面。第一,重视对察言观色的运用,如“案奸人之慝情而作伪者,或听其声而知之,或视其色而知之,或诘其辞而知之,或讯其事而知之。盖以此四者得其情矣”。[12]第二,反对严刑拷打。第三,反对片面重视物证,主张情与迹相互参照,如“夫事迹有事偶合,不可专用,党兼察其情理、气貌”。[13]元朝强调通过五听制度来遏制拷掠,要求司法官在审理案件时以理推寻,也就是说,审判时应该根据被告人的口供、情状、痕迹物理和事理等,进行定罪量刑,不得随意拷掠。明朝开始通过法律来规范情状证据的具体运用,同时非常重视对情状证据的记录和分析,并以之为诉状是否合格、是否受理案件等程序的要件。《大清律例》中记载:凡有呈状,皆令其照本人情辞据实誊写。从历史线索中可以看出五听制度在中国司法审判中的特殊地位,即裁判者赖以使用的、最常见的审判依据。

(三)情状证据的没落

19世纪鸦片战争后,中国内外交困。随着传统司法面临困境以及西方司法理念的传入,以马建忠、黄遵宪、郑观应、严复等人为代表的清末有识之士提出了具体的司法改革主张,掀起了清末的司法改革浪潮,开启了向近现代转变的进程。光绪二十八年(1902年)二月,清廷派沈家本和伍廷芳,根据谈判情况,参考各国的法律,仔细研究现有的法律并加以修改。[14]自此,晚清律法修订被正式提到议事日程上来,完善律法成为一项重要的课题。而封建审判方式作为封建统治的象征而被整体否定,情状证据的运用也受到了实质性的废置。在随后的时期,由于主客观因素,被古人视为智慧象征的情状制度未能在司法中占有一席之地。

新中国成立之初,法学界创造性地提出了“实事求是”这一具有中国特色的证据制度原则,并将其作为我国诉讼制度的一项主要指导思想。1979年《刑事诉讼法》以基本法的形式将“案件事实清楚,证据确实、充分”作为我国的刑事证明标准,基本理念便是“客观真实”。客观真实不仅是诉讼追求的目标,也是人们心中高悬的评判参照。这就要求司法人员在运用证据认定事实时,始终盯着客观事实状况,对一切案件进行判决都要注重证据,注重调查研究,不能轻信口供,所有的证据都要经过核实才能成为定案依据。[15]在20世纪90年代之前,国内理论界对此根本不存在异议。随着我国证据制度建设的逐步深入,有关刑事证明标准问题的学理探讨也愈来愈多,逐渐出现了一些争议。其中,主要争议点在于是否应当继续坚持客观真实的理念追求,突出表现为“客观真实”与“法律真实”之争。从辩证唯物主义认识论的观点来看,主体与客体之间是一种矛盾的运动,也是一种对立统一的辩证关系。具体到证据法而言,它既是当事人对既有事实再认识的过程,又是事实裁判者主观判断的过程。从客观意义上来说,此种争论在深层次上推动了认识论的发展,即证明标准不可能完全客观化。那么,怎么更为准确合理地构建刑事证明标准是重中之重,但同时也是最为艰难的。在30多年前,学术界的主流观点认为自由心证代表了资产阶级利益,主张不可知论,是一种主观唯心的表现,并据此简单地对该制度予以批判和否定。但后来,通过对自由心证制度进行具体分析,学者们逐渐以批判性的、科学性的眼光看待自由心证制度。之后,英美法系的“排除合理怀疑”与大陆法系的“内心确信”被引入证明标准研究领域。在此背景下,“证据确凿”“排除理由怀疑”和“内心确信”构成了一场关于证明标准的理念之争。2012年《刑事诉讼法》将“排除合理怀疑”正式引入我国的刑事诉讼制度,其目的是与国际接轨,通过利用主观证明规则强化对裁判者的约束来减少冤假错案的发生。当然,这种对法官内心的合理尊重为情状证据的运用预留了空间。

尤其随着时代的进步,犯罪智能化日趋严重,痕迹物证逐渐减少。[16]在刑事诉讼过程中,公诉方在起诉时,要求有足够的证据来证实所控罪名的成立。在司法实践中,通常是以直接证据为主,间接证据为辅。然而,现在许多的犯罪案件并无目击证人,抑或犯罪现场没有物证,现有法定证据资源过于狭隘。[17]因此,在一些案件的实质证据略显弱势的时候,司法人员有限地、合法地、合理地使用情状证据,可以为其自由心证提供一种更具支撑性和逻辑的证明标准。这样不仅可以防止烦琐的证据形式难以厘清,也可以预防因为片面追求完整的证据链条而产生的虚假验证。例如,在四川省成都市成华区人民检察院起诉的一宗强奸案中,虽然被告人对被害人实施两次强奸行为无直接证据,但由于有目击者的证言、被害人的伤势和鉴定结果,再结合法庭上当事人的情状,最终判断被告人强奸罪成立。[18]

四、情状证据的司法进路

情状证据在漫长的刑事司法历史中早已有一席之地,虽然它自身的特点决定了它不可能直接发挥证明作用,但是它潜藏在每个审判主体的内心。加之,随着现代科学技术的发展和法律意识的不断提高,人们逐渐意识到言词证据虽然能较为准确地反映案件事实,但其可能存在漏洞和缺陷,需要逐渐拓宽证据来源,对自身感悟予以认可。正所谓法律的生命在于经验,虽然现代社会高度重视逻辑,但自然和人性的真实规律不应被忽视和抛弃。要让情状证据在刑事诉讼中真正发挥应有的功能,必须建立程序化的可资践行的运行路径。

(一)情状证据运用的路径选择

情状证据的运用存在两种路径选择:纳入法定证据体系或者纳入事实建构机制。两种路径分类的依据是证据证明方式不同,路径一是将情状证据作为一种证据,其在证明环节的链条是:证明启动—提交各种证据(情状证据)—可采性检验—证明力检验—证明结束。路径二是事实建构机制,其在证明环节的链条是:证明启动—司法认知/推定(情状证据)—直接审查与确认—证明结束。

路径一的证据证明链条简称为证据证明法,核心是对诉讼中事实的建构,应当依据有关证据作出认定,没有证据不得建构事实。当今各国证据法中证据证明法无疑是核心内容。[19]但是由于我国《刑事诉讼法》将证据的概念以及法定种类确立为专门的成文法规则,情状证据在理论上是不具有证据资格的,原因在于:其一,不符合我国《刑事诉讼法》第50条明确规定的法定证据的概念。证据在功能上必须“可以用于证明案件事实”,也就是说,不能证明案件事实的材料都不是证据。情状证据本身并不能用于证明案件事实(系争的犯罪事实,亦即与定罪量刑直接或间接相关的事实),主要用于佐证言词证据的客观性、真实性。其二,在我国现行的封闭式证据分类立法体系下,情状证据无法归入任何一种法定的证据种类之列,不符合证据的法定形式要求,因而不具有证据资格,不能作为证据使用。具体来说,情状证据本质上是人的一种表情和神态,而非人的语言和陈述,因此不能归入言词证据的范畴;人的表情和神态并不能表现为一种痕迹或实物、文书,因而情状证据亦无法归入物证、书证的范畴;人在(供)陈述时的表情和神态,虽然可记入(讯)询问笔录,但其本身并非侦查或审判行为之过程与内容,因而也无法归入勘验、检查等笔录类证据的范畴。由此可见,立法上采取了封闭式的证据分类体系,导致情状证据因无法归类于其中而失去了生存的法律空间。

路径二证明链条简称为非证据证明法或直接确认法,核心是司法人员凭借经验常识或逻辑推理等规则加以确认。从已知的事实或判断出发,按照一定的逻辑规则和经验法则,推导出新的关于事实的认识或判断,以使司法的叙事符合日常生活的逻辑。由于情状证据在证明功能上属于辅助性的,它在证明方法上与直接证据和必然真实性间接证据所采用的推理和归纳方法有所区别。换言之,情状证据是以或然真实性间接证据中的经验类比为基础的,即将不同的两个(类)对象进行对比,以两个(类)对象在一系列属性上的相似为基础,并且已知其中一个(类)对象还拥有其他属性,从而推导出另一个(类)对象也拥有类似的其他属性的结论,否则,就可以证伪某事项。[20]可见,事实认定的过程并不是靠纯粹的逻辑与科学,它更像是一个充满了假设的“讲故事”的过程,事实认定的人凭借着自己的想象力,将由证据构建而成的各种断断续续的事实,精心编织成了一个故事。在理性主体重建法律事实的过程中,由于参与证明活动的主体都有强烈的利益诉求,加之案情和证据的复杂难辨、司法人员认识能力的局限性以及诉讼资源的有限性,重建的事实结论可能出现各种错误。那么,对于事实裁判者来说,案件事实最初是一种“自在之物”,而后通过庭审环节对证据信息进行筛选,使待证事实成为“为我之物”。此时,应当明确,“证据确实充分”着眼于事实建构,主要体现为一个积极和肯定的标准,是对积极的证明活动进行的评价;“排除合理怀疑”则着眼于解构,主要体现为一个消极和否定的标准,即在证明过程中寻求其薄弱环节,进行疑点发现及消除性检验。由于情状证据在证明功能上是辅助性的,将其纳入事实认定机制可以更好地发挥价值。

可见,路径一不仅可能导致情状证据使用捉襟见肘,也会导致现有司法体系的混乱。而路径二更能为情状证据规律的运行提供合理的空间,能更好地尊重司法规律的运行。不僵化地将情状证据视为独立证据,将其纳入事实认定机制可以更好地发挥其价值,具体原理为:对被告人、被害人和证人等庭审主体施加适当的压力刺激,使其产生情状;法官以对被告人、被害人以及证人等主体和案情的了解为基础,结合其他证据材料,对情状中蕴含的信息进行判断,最终判断是非曲直。根据案件事实形成的认知规律,“事实”可以分为四个层次,[21]那么当一个现实问题被推到法院,法官如何建构裁判事实并加以论证,情状证据又在哪个事实环节发挥作用,笔者将进一步予以阐释。

(二)情状证据运用的机制构建

1.用以识别庭审中模糊的语言

庭审主要分为两个阶段,第一个阶段是法庭调查,第二个阶段是法庭辩论。这两个阶段参与者都在传递信息。一方面,信息无法脱离话语,即我国法庭审判采用问答的方式,对案件事实进行明确,用提问和回答来确认证据。权利是通过表达行使的,通过回答问题给予并实现权利。裁判也是建立在问答之上的。[22]另一方面,信息也无法脱离身份的关系,言语交际者通过发挥主观能动性来实现其特定目的。也就是说,要构建什么样的故事文本,要赋予关键人物什么样的形象特征,要选择什么样的信息,要保留或删除哪些信息,基本上都是由叙述主体的主观需求决定的。在上述这一过程中,基于主体的语言和身份地位,我们将形成一种逻辑认知模式:语言沟通—逻辑推理—逻辑判断—认知。例如,在与一个罪犯面对面的交谈过程中,可以了解到他的出身、家庭背景、教育背景等各方面的信息,并根据这些信息推断出他犯罪的动机以及作案时的心理活动。在人们的认知过程中,普遍存在着这样的逻辑模式。

然而,通过语言来了解一个事件或者是某种情况,是很难把个人的态度、情感和当下的情境分开的。这是因为语言阐释具有不确定性,不同的人在不同的时空地点所运用的表述可能会有不同。当陈述者试图通过语言来表达自己的情感时,表达形式往往是不完整的、模糊的,这会使得倾听者的理解有偏差。那么如何才能有效地克服语用分析的流变性,这就要求法官必须在特定的表达情境下,依托于周遭的线索对问题进行分析、论证、判断和解答。[23]在庭审中,法官为保持严肃、中立的态度,保证庭审的顺利进行,维护法的尊严,通常对语言的使用以及音色都格外注意。但被告人、公诉人以及证人的庭审语言具有一定程度的模糊性,可能是受限于自身文化水平、生活习惯等,也可能是一种语用策略。此时,需要法官审时度势、适时提问,利用情状证据、交叉询问等制度准确把握案件进程,敏锐地分析语言所携带的信息。

要着重分析身势语,即用来传递信息的身体姿势信号,包括空间距离、目光注视、身体接触、姿态动作和面部表情等。因为一个人的仪态和举止所提供的信息量往往超过其言语的信息量。[24]此外,在交流过程中,语言的节奏特点是非常复杂的,人类也是通过这种节奏来实现复杂的情绪信息的传达,不同的语音语调表达了人不同的心理状态,所携带的情绪信息也不尽相同,例如停顿、沉默、话轮转换等。而在听者层面,不同的人对不同的语调感知也会不同,法官在庭审环节,作为中立裁判者,会基于两方陈词表达形成一个合理的判断。特征在句子层面上体现为语调、语速、重音和停顿等。第一,语音在语言交流中发挥着重要作用。同一句话,由于音调的变化,所表达的情绪是不一样的。比如,小红向男友说“你等着”时,音调上升,表达的是兴奋和喜悦;而小红向仇人说“你等着”时,音调下降,表达的是嘲弄和不耐烦。可见,不同的语调通常包含着不同的情绪信息,法官能从当事人的语调特点中捕捉到诸多线索,以辅助推理事实。第二,语速影响语言交流的效果。在不同的情绪下,说话的速度是不一样的,愤怒、惊讶、喜悦的时候说话的速度要比平静的时候快,悲伤的时候说话的速度慢。在情感语音中,有些音位会被模糊、拉长,甚至被省略。[25]当然,语速也是因人而异的,每个人都有自己的习惯,有的人习惯说得比较快,有的人习惯说得比较慢。总体来说,法官在庭审中可以根据当事人的表达结合情状证据来判断言词类证据的真实性。

2.用以选择加工建构案件事实

对已经发生的历史性事实的认定,只能通过留下的证据加以证明。传统的认识论侧重于认识主体与客体之间的关系,[26]但随着人们认识领域的扩大和社会交往的成熟,单纯的摹本理论受到了批判,原因在于时间的一维性决定了认识对象难以再现。某些证据的缺失会影响事实认定的结果,因此为了尽可能准确地认定事实,须在诉讼程序中加强对抗性因素,强调审判人员积极、能动地选择、加工有关事实材料。但是裁判者并非案件发生的经历者或者见证者,难以直接从自己经历中进行意识摹写,只有在庭审环节听取多方主体的诉讼主张以及反驳才能形成案件事实的推论。具体而言,公诉人建构一个被告有罪、罪重的故事,当事人、证人和鉴定人等提供证据材料以形成一个完整的、令人信服的故事版本;相应地,辩护方利用辩护词建构一个被告无罪、罪轻的故事,被告人、证人以及鉴定人为此提供材料形成与前一个故事相对抗的故事版本。两个故事版本是一种建构与解构的关系,法官需要以具体的司法听众为背景,以既有的共识为出发点,在这一故事框架下对相关证据重新进行审视,再根据庭审信息的反馈,对故事模型进行修正,如此反复,直至故事与证据之间产生高度的契合关系。法官构建事实主要是在思想领域中完成的,在诸多的可能性中,基于各种考量作出选择。在选择的过程中,法官的知识、经验因素对法官的自由裁量的决策选择有重要的指引作用。

法官在庭审过程中的认知可以大致划分为两个阶段。第一阶段,法官会聆听各方陈述,同时关注各方情状。此时对法官角色的基本要求是不先入为主即可。当然事实上,没有人能制止法官对直觉的运用。正如看到“24×12”,你会立即知道这是一道乘法题,对答案也会有大体的模糊的认识,能很快知道100087和99不可能是答案。而对于288这个选项则需要进一步计算。这也是心理学家基思·斯坦诺维奇和理查德·韦斯特提出的理论:大脑中有两套系统,即系统1和系统2。系统1的运行是无意识且快速的,不需要太多的思考,完全处于自主控制状态;系统2将注意力转移到需要耗费脑力的脑部活动中,例如复杂的运算。[27]大部分时候大脑两个系统都处于活跃状态,系统1不断为系统2提供印象、直觉、意向和感觉等信息;系统1遇到阻碍,便会向系统2求助。因此,基于自身的实践经验与理论知识积累,通过情状与语言对案件事实进行“反射性”的认识,这种分析可以使审判人员快速地对案情有一个比较清晰的了解以及对相关法律关系产生模糊的认识。第二阶段是法官通过对不同资料的审查,推断出某一确信的结论,并合理地组织相关法律材料,以得到使判决结论更优化的合理性论证。在庭审过程中,庭审对话具有多主体互动性和即时性,那么话语理解和反馈都是即时的,需要瞬间完成。此时,思维与表达同步,大脑一边编码,把信息的内容编制成符号,一边发送。由于会话者一般无法事先做详尽的准备,庭审过程并没有让其有酝酿的时间,那么会促成语言和动作的自然流露。尤其是当说假话的时候,话语与非言语行为会发生冲突,因此审判人员可以检验发话人话语的可靠性。即,第二阶段是对第一阶段通过直觉得出的结论不断进行修正,从而建构起最终的案件事实。在第二阶段法官建构案件事实的过程中,情状证据有助于主体对事物的宏观把握,使判决结论能与法律的体系性、完整性和可预见性相吻合。

3.用以辅助裁判文书的撰写

在诉讼过程中,审判人员以经验感知的方式体验和建构案件事实,并将这一事实转化为具有法律意义的裁判事实,同时还需要将过程及结果用语言表述,从而能够清晰而准确地向他人描述。但这种用语言将事实陈述出来的过程,需要受到法律规则的限制。在科学主义话语的主宰之下,逻辑和科学成为描述案件事实的主要手段。那么,非语言行为的认知由于其可靠性存疑,在裁判文书撰写的过程中成为隐蔽甚至要加以去除的“隐性知识”。但事实上,裁判认定事实并非一个追求真理的纯粹理性过程,而是在文字所描述的案情中进行审慎评判的过程。此外,如果承认表达是公共的,那么以语言或非语言形式为载体的知识也必定是社会的。

首先,增强裁判文书的逻辑性。司法审判过程不仅仅是法院技术运作的实践活动,也是一种逻辑思维活动的过程。一个案件的判决结果能否让人接受,是否具有说服力,其逻辑是否严谨、贯通是非常重要的。[28]法律论证不仅仅是一个真与假二元命题的集合,而是一个由目标、语境、听众、对话、意见分歧和言语行为等因素构成的复杂体系,它在传播或劝说方面有着显著的作用。[29]根据法律论证中最有影响的图尔敏模型,论证包含六方面因素:主张(claim)、证据事实(data或ground)、依据(warrant)、支持(backing)、模态限定词(modal qualifiers)和反驳(rebuttal)。[30]首先,主张是一种包含诉求的断定,对一种事实结果的陈述,但该主张并非单指最终主张,当事人在论证的不同阶段根据论证目的的需要可以对所涉问题提出不同的主张,并同时承担证明主张内容为真的义务。而证据事实是推理过程中当事人证明自己主张时所依据的信息或材料,本质就是回答对方当事人对于主张所产生的疑问。其次,依据则是一种授权凭证,它赋予证据事实能够推导出主张的资格,能够证明从某一或者某些证据事实到主张的轨迹。支持则是为确保依据的效力而提供的说明资料,是对依据的支持。当然,如果依据要素在已经充分证明主张时,支持就没有必要再加以陈述。最后,模态限定词则被用来表示主张成立限度和语义轻重的程度副词,表示从证据事实到主张这个过程被多大程度上证成。当案件事实和依据能够完全确信无误地推出主张时,裁判者自然可以使用“必然”这一副词去修饰这一结论;当案件事实和依据对主张的成立论证不充分或者不排除有例外及其他可能性存在时,可以根据保证程度得出附条件的结论。而反驳是指可能推翻或者削弱主张的情形,体现了证伪思维的科学性与批判性。图尔敏模型六要素的推理方式以证据材料为基础,摒弃了严格的形式逻辑,蕴含非形式逻辑以及对话式的内涵,这与我国传统的证据推理模型有所不同。而情状证据的存在可以一定程度上弥补传统证据推理非形式逻辑的不足,展现法官推理的过程,也能为结果的得出留有余地,最终使得认定的事实和依据的法律呈现精细化的环环相扣的分析,符合人类认识与决策的科学性。

其次,加强裁判文书的叙事性。当法官在脑海中建构出最终的案件发生过程时,就会有针对性地运用与之相适应的叙事策略,对不同的证据信息进行筛选、搭配,为判决书所确定的故事提供最为合理的支撑。在叙述策略上,王彬教授认为,在讲述过程中,当事人讲述的故事被称为“法外叙事”,即把一个事件的真相置于一个由道德、舆论和情感所建构起来的“生活世界”之中;在此,我们把法官依据法律的实质准则和程序准则来确定事实的过程,称为“法内叙事”,即用法律来解释案件的事实,并把判决的事实建立在由各种准则或案例所组成的“法律世界”上。[31]情状证据属于法外叙述,具体要点是:第一,情状证据在裁判事实建构过程中,不论是顺推事实还是逆推事实,都是一个重要的线索。尤其在当前社会转型过程中,不断涌现出各种新型的权利或利益诉求,法官必须将法律的安定性与社会变动性的矛盾处理得当以解决非常规的疑难案件,在这种情况下法官认定案件事实需要灵活与变通。在进行叙事说理过程中需要综合庭审线索以串联起散落的事实碎片。第二,细节描述是事实建构的重要策略,也更加需要发挥情状证据的辅助功能。由于事实性评价是“以事实为根据”的司法准则的基本要求,所以细节叙事策略可以将法律原则与语用策略相结合。

最后,增强裁判文书的修辞性。法官在判决书中对情状证据的描述,可以传递案情之外的信息,从而使裁判文书在教育意义上得到提升。正如美国著名法官卡多佐所说:“判决应当具有说服力,或者具有真挚的热情这样感人至深的长处,或者带有头韵和对偶这样有助于记忆的力量,或者需要谚语、格言这样凝练独特的风格,忽视使用这些方法,判决将无法达到目的。”[32]法官在裁判文书中运用谚语、诗句、比喻、拟人等修辞手法来描述情状证据,揭示了案件当事人的心理动机,引导了读者站在当事人的角度感受案件的情感背景,从而使社会公众理解法律背后的价值观。需要注意的是,案件事实是在多种因素综合作用下产生的一种修辞结果,当它脱下“查明事实,保证主观符合客观”的科学外衣,在司法终局后必须能够经受得住程序证明规定的合理检验,否则过分地解读会损害司法的公正与权威,远离善意使用修辞的本质。

五、结语

在科学主义话语的主宰之下,逻辑和科学成为事实认定的主要手段,证据被冠以“真”的头衔,只要发挥人的主观能动性,便能正确地认定案件事实。在此之外对非语言行为的认知由于其可靠性存疑而成为隐蔽甚至要加以去除的“隐性知识”。然而,司法活动向来都不是一个追求真理的纯粹理性过程,而是一个通过语言进行交涉和商谈解决纠纷并达成合意的过程,在此过程中非言语行为往往会产生潜移默化的影响。所以,应当在坚持可错性原则的基础上,运用情状证据所包含的信息,引导我们对现有的证据制度展开审视和反思,促进现代法律制度的进步和发展。正如恩格斯所指出的,认识就其本性而言,或者对漫长的时代系列来说是相对的而且必然是逐步趋于完善的,或者就像在天体演化学、地质学和人类历史中一样,由于历史材料不足,甚至永远是有缺陷的、不完善的,而谁要以真正的、不变的、最后的、终极的真理的标准来衡量它,那么,他只能证明他自己的无知和荒谬。因此,在猜想和反驳中,审慎适用情状证据,不应忽视这些线索对案件事实的判断,更不应该把这些线索归结为一种难以把握的神秘直觉。由此,在庄严的法庭上,司法多了一份温情和人性,不再是单纯的法律执行的机器,庭审也不再流于程序。痛苦、仇恨以及愤怒等情感和案件真相通过超语言的情状可以越过文字冷漠的描述,直击灵魂深处,将人们带回普世性的理性与良知中,使得法庭审判的焦点重新聚集在人身上,从而加快推进审判体系和审判能力的现代化。

【Abstract】The clues obtained by observing non-verbal behaviors in the courtroom are called demeanor evidence, which has played a unique supporting role in courtroom practices from the divine judgment to the “five hearings to judge the lawsuits” nowadays. The modern judicial evidence system pursues rationalism, and favors the evidence that can be verbalized, objective and concrete evidence, so that the demeanor evidence in the “potential rules” level of application, forming a “can be understood but can not be said” of the factual form. This kind of silent trial against the laws of human cognition, and contrary to the traditional system. It is necessary to scientifically analyze the generation, identification and cognition of demeanor evidence and explore the changes in its practice patterns, so as to identify realistic and feasible judicial paths, thereby reconstructing a holistic cognitive model that integrates mental, verbal and physical activities, and giving a full play to the weighted role of demeanor evidence in facilitating the discovery of the truth of the case.

【Keywords】 demeanor evidence; cognitive context; five hearings to determine prison proceedings; trial substantiation

[收稿日期]2023-10-07

[基金项目]山西省人民检察院检察理论研究课题:暂予监外执行数字检察问题研究(SX2023B23)。

[作者简介]温家珠,南京大学法学院刑事诉讼法学博士研究生。

[1] 情状,一为情状。例如,陈奇猷在《韩非子集释》中说,“情态,谓表见于行为之情状”。二为神态。例如,清代袁枚在《随园诗话补遗》卷四中写道,“诗写雏姬情态易。写雏伶情态难”。三为人情与态度。例如,《初刻拍案惊奇》卷二十中写道,“只这两句言语,道尽世人情态”。四为娇媚的神态。例如,瞿秋白《赤都心史》四十三中写道,“情态的诱媚。英雄气概的短少”。参见蔡艺生:《情态证据研究》,群众出版社2014年版,第8页。

[2] 大致有以下几种观点:一是依据情状证据的产生原理将情状证据定义为人们的生理反应或行为变化,参见蔡艺生:《论情态证据的产生与认知原理》,载《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》2015年第2期,第69页。二是依据人们的心理痕迹对催生人们的情状所具备的主导作用来定位情态证据为人们的本能和自身心理在司法领域的运用,参见马祖存:《论侦查种情态证据的运用与风险防控》,载《江苏警官学院学报》2016年第3期,第66页。三是将情状证据限定于证人作证时的除证人证言之外的非语言信息,将情状证据定义为证人作证时的声音腔调、面部表情、身体语音、整体姿态和外貌形象等语言之外的信息内容,参见龙宗智、苏云:《刑事诉讼法修改如何调整证据制度》,载《现代法学》2011年第6期,第117页。四是在各种刑事诉讼程序的范围内定义情状证据,而不仅仅局限于审判阶段,情状表现的主体也不仅仅只是证人,还涵括了当事人、鉴定人等其他有可能接受司法工作人员询问且有可能当庭作证的人,在各类刑事诉讼程序中,其声音、面部等所表现出来的现象就是情状证据。参见徐昀:《情态证据排除论——以测谎证据为比较视角》,载《河北法学》2014年第12期,第87页。

[3] 参见东吴大学法学院:《证据法学》,吴宏耀、魏晓娜点校,中国政法大学大学出版社2012年版,第167页。

[4] Clark Bell, “Cirucumstantial Evidence,” Medico-Legal Journal Vol.27 (1909), p.56-62.

[5] 诉讼中的情况证据包括以下几种:第一,与案件系争事实有逻辑上的关联,能够结合其他证据推理出案件事实更可能或者更不可能存在的材料;第二,能够推理出与案件主要事实相关的其他事实,从而根据这些事实推论出案件主要事实的证据或者材料;第三,在时间和空间上与案件事实紧密相关的环境、状况,能够将整个案件所有的证据连接起来,增强或减弱推论环节证明力的证据材料以及背景事实。参见E.Zamir, E. Harlev & I.Ritov, “New Evidence about Circumstantial Evidence,” Law and Psychology Review Vol.41 (2017), p.107-158.

[6] 参见韩旭:《证据概念、分类之反思与重构》,载《兰州学刊》2015年第6期,第145页。

[7] 参见陈麒巍:《情态证据刍论》,载《中国刑事法杂志》2009年第1期,第89页。

[8] 参见刘仲林:《波兰尼“意会知识”结构及其心理学基础》,载《天津师范大学学报(社会科学版)》2004第2期,第67页。

[9] 凡百姓之间发生诉讼的,在官府受理案件后,要先让诉讼双方发誓立盟。而且要让诉讼当事人双方各在其居住地召集当地民众,预备牲物(祭神用的物品)来进行盟诅。参见《周礼·秋官司寇·司盟》,钱玄、钱兴奇、王华宝等注释,岳麓出版社2001年版,第342页。

[10] 参见蔡艺生:《从情词到口供:我国情态证据制度的历史研究》,载《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》2013年第2期,第71页。

[11] 根据生活一般经验即亲人之间应该表现为有病而忧、临死而惧、既死而哀,而该哭妇哭声惧而不哀,与现实生活中的一般规律相悖,因而断定此案为谋杀,讯问后发现案件的真正事实。《折狱龟鉴》卷五。

[12] [五代]和凝:《疑狱集·折狱龟鉴》,杨奉琨校释,复旦大学出版社1988年版,第182页。

[13] [五代]和凝:《疑狱集·折狱龟鉴》,杨奉琨校释,复旦大学出版社1988年版,第174页。

[14] 参见《清德宗实录》卷498。

[15] 参见王倩、甘翃:《刑事诉讼中的“实事求是”和“自由心证”——兼论自由心证在中国的构建》,载《四川警官高等专科学校学报》2006年第3期,第94页。

[16] 参见洪刚:《信息网络犯罪技术侦查的法律控制》,载《中国应用法学》2022年第1期,第143页。

[17] 参见温家珠:《毒品犯罪案件中勘验笔录的审查》,载《中国监狱学刊》2022年第1期,第63页。

[18] 参见嘉陵:《情态证据解开强暴真相》,载《十堰晚报》2011年3月28日,第9版。

[19] 参见何家弘、刘品新:《证据法学》,法律出版社2019年版,第277页。

[20] 参见何邦武:《“综合认定”的应然解读与实践进路》,载《河北法学》2019年第8期,第109页。

[21] 第一,原初事实,即广泛存在于社会生活中的事实;第二,证据事实或当事人向法院呈递的事实,指当事人为确定案件事实而提交给法院的事实;第三,认知事实或法官内心的事实,指法官认识到的、已在内心形成但尚未表达的事实;第四,案件事实或裁判事实,指经过法律构成要件加工后,可以直接作为法律判断和法律评价的概括性事实。参见陈增宝:《司法裁判中的事实问题——以法律心理学为视角的考察》,载《法律适用》2009年第6期,第45页。

[22] 参见廖美珍:《法庭问答及其互动研究》,法律出版社2003年版,第125页。

[23] 语境的运作过程实际上是诸语境要素不断调配、整合并把新的意义和指称要素引入的过程,而语境要素的整合、新语境要素的引入以及新意义的生成等,归根结底都要通过心理意向向网络构建新的意向性对象来完成。参见魏屹东:《语境实在论:一种新科学哲学范式》,科学出版社2015年版,第62页。

[24] 参见杨平:《非语言交际述评》,载《外语教学与研究》1994 年第3期,第1页。

[25] 参见赵力、钱向民、邹采荣等:《从语音信号中提取情感特征的研究》,载《数据采集与处理》2000年第1期,第121页。

[26] 具体来说,认为“认识是客观存在在具有主体性的主观意识中的反映。虽然并不否认主体的主观能动性在认识活动中的作用,但作为认识活动的结果,仍然是具有客观实在性的客观对象的映像,这种观点被称之为摹本理论”。参见胡军:《认识论》,北京大学出版社2006年版,第308页。

[27] 参见[美]丹尼尔·卡尼曼:《思考,快与慢》,胡晓姣、李爱民、何梦莹译,中信出版社2012年版,第5页。

[28] 参见谢晖:《论逻辑、修辞和语法之为诠释法律的工具》,载《山东审判》2003第5期,第5页。

[29] 参见陈鑫泉、武宏志:《非形式逻辑的理论成就及其对法律论证的意义》,载《湖南科技大学学报(社会科学版)》2014第4期,第39页。

[30] 参见舒国滢:《法学实践知识之困与图尔敏论证模型》,载《国家检察官学院学报》2018年第5期,第83页。

[31] 参见王彬:《裁判事实的叙事建构》,载《海南大学学报(人文社会科学版)》2013第3期,第89页。

[32] 参见[美]本杰明·卡多佐:《演讲录:法律与文学》,董炯、彭冰等译,中国法制出版社2005年版,第113页。