法经济学视域下违约可得利益损失的认定

[摘 要]当前司法实践在违约可得利益损失“事实”与“数额”之认定上仍存在诸多问题,如违约可得利益损失赔偿支持率及支持数额低,可预见性规则适用率低且局限于概念性适用,应预见内容及适用标准不统一,大量援引“确定性规则”,数额与事实“等量齐观”,等等。基于法经济学视角,可推演出可预见性规则有促进交易之价值,但亦可推知其存在固有缺陷。故应完善可预见性规则,使违约可得利益损失“事实”认定更明确,引入“确定性规则”使其“数额”具体化,以完善我国违约可得利益损失认定规则体系。在此基础上,宜采“约定→法定(可预见性规则→‘确定性规则→其他限制规则)”递进式审查路径来认定违约可得利益损失“总额”与“净额”,进而明确市场预期,促进交易。

[关键词]违约可得利益损失;可预见性规则;确定性规则

[中图分类号] D913 [文献标识码] A

一、引言

违约赔偿之目的即损害填补、损害预防及惩罚制裁,[1]集中体现了契约法之目的和价值取向,是契约法领域之重大理论与实践问题。关于违约赔偿范围,《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)第584条采完全赔偿原则(principle of total reparation),即赔偿全部损失,包括积极损失和消极损失,前者指财产因违约发生的减少,后者又称所失利益,指预期可得利益之丧失。[2]预期可得利益依确定性之高低,可分为确实可得、取得可能性颇高、侥幸偶然可得及单纯希望可得四种类型,仅前两类属所失利益。[3]

可得利益之内涵与所失利益重合度较高,通说认为,可得利益系当事人缔约时可合理预见,在合同履行后可得之未来利益,主要为利润损失,包括生产利益损失、经营利润损失及转售利润损失等。可得利益在违约发生时未为守约方实际享有,是一种未来利益,具不确定性,但因可获法律救济之损害须较明确,其亦应相对确定。[4]

基于填补损害的目标,违约救济自以完全赔偿原则为佳。但于科技进步、交易形态日益复杂之现代社会,落实此原则几无可能,常因损害牵连甚广,致赔偿范围难以界定。[5]可得利益的实现与否,建立在单一或复数之假设基础上,范围较抽象、模糊。立法等虽对可得利益及其认定规则予以规定,但其赔偿范围如何衡量、如何计算等难题仍困扰着理论及实务界。本文首先通过实证分析,检视可得利益认定及认定规则适用之困局,然后尝试借由法经济学分析及比较法考察,提出解决思路。

二、实践检视:违约可得利益损失认定实践困境与成因

(一)审判实践中违约可得利益损失认定之相关问题

1.实务中违约可得利益损失支持率及支持数额较低

笔者在中国裁判文书网以“可得利益”“合同纠纷”为关键词进行检索,得到26132件判决。为提高权威性,选取最高人民法院143件判决进行分析,剔除无关案件后,涉可得利益损失赔偿案件120件,46件获支持或部分支持,支持率仅38.33%。其中,部分支持占绝大多数,法院多通过酌定、合理估算等方式对数额予以削减,最终判决金额远低于非违约方诉请数额。[6]可见,可得利益损失赔偿相关规定尚未发挥出立法所期待之功能。

2.可预见性规则适用之困境

(1)实务中可预见性规则适用率较低且较多存在概念性适用情形

《民法典》第584条同时确立了可预见性规则。然而上述120件案件中,当事人诉辩意见或法院论证中援引可预见性规则的仅24件,适用率较低,仅为20%。在为数不算多的适用了可预见性规则的案件中,相当数量案件的裁判理由仅提及该概念,未对其构成要件或适用标准等进行阐述,也未考量其内在价值基础。

(2)实务对于应预见内容及适用标准不统一

欲精确描绘实务中可预见性规则之轮廓,应关注具体个案。为充分发掘典型问题,本文不以最高人民法院判决为限。对应预见之内容,2012年出版的《最高人民法院关于买卖合同司法解释理解与适用》一书认为,仅需预见损失类型。受此影响,实务中有些裁判认为仅需预见损失种类或类型,[7]但也有很多裁判认为应预见到损失的具体数额。[8]

对预见标准,有法院以一般理性人、职业身份、合同内容或目的进行判断,或要求守约方提供证据证明已向违约方披露。诸如,在“哈尔滨报达展览策划有限公司与哈尔滨振国房地产开发有限公司、哈尔滨报达海景房销售代理有限公司租赁合同纠纷再审案”中,最高人民法院在裁判理由中认为,“应以一般理性人的标准判断,即使对展览展示服务合同有所知晓,也不可能预见”。在“成都天齐锂业有限公司买卖合同纠纷再审案”中,最高人民法院认为,“某某公司作为生产碳酸锂产品的专业公司,在订立合同时应可预见碳酸锂产品价格可能出现大幅波动”,系以职业身份作为预见标准。在“山西煤炭运销集团晋中左权有限公司、天津市宝坻区东关煤炭销售有限公司买卖合同纠纷上诉案”中,法院认为,预见或应当预见原告购买煤炭的目的是通过转售来获得经营利润,此为通过合同目的进行判断。在“(2012)浙商提第68号”案中,法院认为,“从双方签订的购销合同中有关内容判断被告签订购销合同时应知晓案涉批次服装系用于出口”,此系通过合同内容进行判断。综上可见,立法对预见标准未予系统性整理、规范,致其缺乏操作性,会导致裁判衡量尺度不一。

3.法院裁判理由中频现“确定性规则”

“确定性规则”(certainty rules)指受损者须以清晰且符合要求之证据证明损失实际发生,而非推测或猜测。实务中,法院在裁判理由中大量援引立法并未确立的“确定性规则”进行论证。最高人民法院在上述120件判决中适用“确定性规则”的有58件,适用率为48.33%,远高于可预见性规则。其中,因确定性证明标准较高,支持可得利益损失具“确定性”之案件仅22.41%,大部分以损失不具“确定性”而被驳回。不限于最高人民法院,法院在认定可得利益损失时,常以缺乏证据、受多种因素影响、计算依据或方法不确定而认定事实或数额缺乏确定性。具体而言,在“中国农业银行墨玉县支行诉新疆维吾尔自治区墨玉县玉河建材厂借款合同纠纷上诉案”中,最高人民法院认为,“某某主张的1800万元可得利益损失仅依据某某县支行与中国农业银行和田地区分行在立项时的估算,并无具体计算依据,也没有考虑生产、管理、市场等不确定因素,缺乏事实依据”,即缺乏计算依据。在“泉州五矿(集团)公司、赫里克里特有限公司买卖合同纠纷上诉案”中,最高人民法院认为,“在实际经营中,还要受市场供求等商业风险影响,是否必然盈利并不确定”。在“江苏横空钢结构工程有限公司、富士电梯(淮安)有限公司建设工程施工合同纠纷上诉案”中,法院认为,“因其生产利润受经营模式、市场行情等多种因素影响,具有不确定性”。在此情形下,法院认为违约可得利益受多种因素影响。此外,法院还常常以证据不足而驳回当事人诉请,比如,在“云南汇和房地产开发经营(集团)有限公司、恒大地产集团昆明有限公司合同纠纷上诉案”中,最高人民法院认为,“《评估报告》中‘假设条件是否能成立具有不确定性,可得利益数额并不明确,因此,某某公司提交的证据不足以证明其主张”。

4.部分判决对损失数额与事实采“等量齐观”“全有全无”态度

对可得利益损失是否具有确定性,法院通常从事实和数额两方面考虑。在事实方面,审查损失事实是否存在,在数额方面则审查损失数额能否具体化。对于数额与事实之确定程度是否应加以区分,最高人民法院裁判思路存在分歧:有的裁判采“等量齐观”“全有全无”态度,即当损失数额不能具体确定时,损失事实的确定程度亦受到影响,法院常因数额不确定而否定可得利益赔偿诉请;[9]有的则认为可得利益损失事实确实存在时,客观上虽无法证明损失具体数额,但法院可综合案情和外界多种因素对数额予以酌定。[10]因此,可得利益损失数额在实务中较难被量化,将数额与事实“等量齐观”之裁判思路欠妥,应对二者加以区分。

(二)审判实践中违约可得利益损失认定困境之成因

1.客观维度:可得利益的特性及立法漏洞的桎梏

(1)违约可得利益损失本身之特殊性

可得利益具有未来性,其建立在契约未来得以正常履行之假设前提下,契约完全履行后当事人才可享有。可得利益还具有可预见性,当事人在缔约时应能合理预见,不可预见之未来利益不属可得利益。可得利益亦具相对不确定性。与契约守约方之积极损失相比,其在损失事实和数额上均相对抽象和不确定,但其赔偿诉请若欲获得法律支持又须相对确定,否则将超出法律规制范畴。综上,可得利益并非契约履行利益中的既存利益,其属于契约完全履行后可得之未来增值利益,潜藏于一连串生活现象的因果联系链条之中,任何一环出意外都可毁坏这一链条。[11]可得利益之抽象、不确定等特殊属性,确定及可预见与否界限之模糊,导致实务中可得利益损失的认定成为难题。

(2)相关立法不健全

为妥善认定可得利益,我国立法确立了可预见、减损、损益相抵及过失相抵等认定规则,最高人民法院还通过《关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》(以下简称《指导意见》)对可得利益类型、举证责任及计算方式予以规定。但经上文实证分析可知,较重要的可预见性规则相关构成要件内涵或适用标准等仍较为抽象,缺乏系统性、明确性规定,实际操作性不足。而“确定性规则”及其适用标准之立法缺失更是导致法官在如何处理损失事实与具体数额问题上无所适从或较为随意。

在一定程度上可以说,当前涉可得利益的立法及司法指导意见并未发挥出最初预想之作用,立法与司法适用步调不一致。立法之不健全导致法官对违约可得利益之内涵、举证责任、计算方式等方面缺乏明确认知,进而对可得利益认定采过于谨慎、保守、严格之态度,导致可得利益损失支持率及可预见性规则适用率均较低。总之,一方面完善可预见性规则之意义重大,另一方面增设“确定性规则”及其标准,破除实务中可得利益认定的不确定状态,有利于促进交易目的之实现。

2.主观维度:人的有限理性及投机主义的束缚

可得利益损失须具可预见性,而违约方是否预见常取决于守约方是否于缔约时披露交易特殊事项。理想情形下,守约方乐于披露以获取充分保障。但实际交易中,守约方基于种种主观考量未必进行披露。

人类在借由契约进行交易过程中基于天性展现的有限理性、投机主义等不确定性因素,常使可得利益能否预见之认定成为难题。一方面,基于生理、精神状态等限制,人类仅能展现有限理性,[12]无法必然作出完美决策,亦未必有能力获取充分资讯以供揭露;另一方面,投机主义亦是人类天性,为了追求利益最大化,避免揭露资讯导致对方提高交易报价等,当事人常选择策略性不揭露或不充分揭露某些重要资讯以降低自身交易成本。

综上,实践困局在一定程度上源于理论研究之落后,欲妥善认定可得利益损失,我国应在实践基础上,深入研究相关认定规则之内在逻辑,同时适度借鉴域外成功经验。

三、论列是非:违约可得利益损失主要认定规则价值辨析

审判实务中,违约可得利益损失认定难度较大,可预见性规则适用率较低,是否说明其作用有限?而尚未被立法明文规定之“确定性规则”被大量援引,是否说明其具特殊价值?本文尝试以法经济学视角,剖析可预见性规则之正当性基础与缺陷,进而揭示理论及实务界争论最大的可预见性规则及“确定性规则”于我国违约可得利益损失认定规则体系之真正价值所在。

对契约法之内在逻辑,法学理论关注相关权利义务、规则的构成要件是否完整、特定,公平及诚信原则等。法经济学则认为契约法的核心功能在于降低成本、促进交易。经济分析虽与注重法条文字解读与适用的规范法学理论差异迥然,[13]但非水火不容。这是因为法学理论论断是非之时,分析基础仍受经济理性影响;而经济分析之条件式论证,不注重对错之分,而在于斟酌不同方案之优劣。从功能面提供不同思考维度,有助于为法学理论厘清各方案之优劣。

(一)法经济学视角下可预见性规则之正当性基础及缺陷

可预见性规则(foreseeable rules)源于罗马法,经法国法具体化。英国在1854年的Hadley v. Baxendale案也确立该规则,并借由后续判例及学说加以完善,使之为两大法系国家广泛适用,后来亦被《联合国国际货物销售合同公约》(CISG)等国际规则所移植。其作用在于违约责任之限制,即以违约方是否预见违约将导致特定损害之发生,检视其是否应就预期利益承担特定风险。

1.可预见性规则之正当性基础

仅从抽象法理价值角度对可预见性规则切入分析可能收效甚微,故笔者尝试以经济分析展开论证。在法经济学视角下,可预见性规则之内在逻辑为:以获全部可得利益赔偿为诱因,鼓励掌握相关资讯之受诺方向承诺方主动揭露资讯,使承诺方可按风险大小差别定价并调整违约预防成本,令该笔交易产生更有效率之结果。[14]

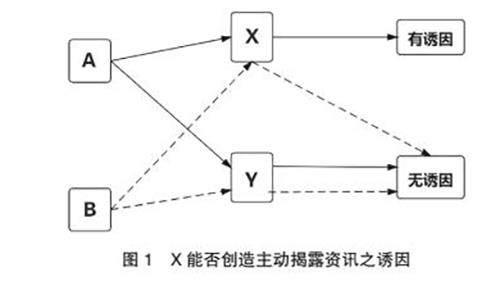

本文设契约双方处于资讯不对称状态。承诺方为I。因违约将蒙受不可忽视数额可得利益损失之受诺方为A,即实践中受诺方之通常类型;因违约不会产生可得利益损失或损失数额微小之受诺方为B,即不常见类型。揭露资讯(使可预见)才可获赔为条件X;揭露与否皆可获赔为条件Y。

(1)X能否创造受诺方主动揭露资讯之诱因

若X为预设条件,A基于可得利益损失发生概率及大小,很可能向I揭露相关资讯以换取损失赔偿保障;B则无此诱因,揭露与否区别不大,揭露并不会换取更好交易条件。若Y为预设,A揭露与否,潜在损失均可得保障,自无诱因耗费揭露成本;而B几无损失,且难因揭露而获利,亦无诱因(图1)。由路径AX可知,通常情形,可预见规则能鼓励受诺方主动揭露资讯。

图1 X能否创造主动揭露资讯之诱因

(2)承诺方I是否因揭露而调整交易策略

对于I,通常情况下,其无法分辨A与B作为一般市场参与者是可区分各方属性之“分离均衡”状态还是无法区分各方属性之“混合均衡”状态。[15]I仅在两者揭露自身违约所致预期损失情况时,方能知晓A、B之属性(即风险状态与交易价值)(图2),进而对比A或B之净交易价值大小,决定是否差别定价(即风险越大收费越高)并采取不同程度违约预防措施(图3)。

图2 揭露与否对一般市场参与者区分A&B之影响

图3 A/B价差对于I是否差别定价之影响

(3)前述操作下X是否令交易更有效率

①A/B对于I净价值差额不大情形,若X为预设条件,A愿揭露资讯,I亦不会为B支付过多预防成本。若Y为预设,两方可能为了得到低定价选择不揭露,刻意造成资讯不对等。因交易双方掌握相关资讯时能正确评估形势,提升经济效用水准,[16]故X更体现交易效率。

②A/B净价值差额较大情形,若X为预设,A/B处境与前一情形类似,I无须支付较多预防成本。若Y为预设,I要支付较多谈判成本避免A钻低收费高保障的空子,还要为B支付较多预防成本。故X于较低交易成本上更具效率。

③A/B净价值差额巨大情形,若X为预设,可限制I与A交易获利空间,减少排斥B概率,促进交易公平。若Y为预设,I需为A支付更多预防成本,同时排斥与B交易。故X于促进社会交易总量上更具效率。

图4 X是否令交易更有效率

2.可预见性规则之缺陷

法经济学认为可预见性规则可促进交易。然而,经济分析依赖诸多大概率假设,若假设最终未真实发生,结论或将缺乏现实基础。同时,世事千变万化,交易参与者行事各异,欲完整掌握交易特性绝非易事。该规则缺陷主要有:

(1)A未必揭露资讯

当双方交易地位平等,A无非希望说服I降低其交易报价。揭露资讯之诱因系获取足额预期利益保障,揭露资讯固然更有保障,但亦将因此承受支付高额交易对价之代价,[17]即高保障高收费。基于成本与效益原则:

①揭露成本+额外负担的交易对价+(违约不发生概率*可得利益总额)<违约发生概率*可得利益总额,A愿为揭露

②揭露成本+额外负担的交易对价+(违约不发生概率*可得利益总额)>违约发生概率*可得利益总额,A未必揭露

当I具市场垄断地位,其一,掌握“特别情事”的A未必愿意揭露,若揭露将获较差交易条件,A为取得较低报价,更可能刻意策略性隐藏资讯,以免I知情后提高报价或拒绝交易。[18]其二,I基于专业和经验优势可精算衍生损失加权平均值,并据以调整定价和生产计划,从各种定价/赔偿义务组合中选择最佳应对措施,以符合经济效益之方法控制可得利益赔偿。[19]I可借精算分析控制衍生损失风险时,无须依赖A缔约时主动揭露,故未采X,未必导致无效率。

(2)异质性商品无须仰赖X

对于契约标的物为依A特殊需求定制的异质性商品,就商品规格、定价、用途及瑕疵担保等,双方在缔约时多已透过深入磋商达成协议,I有机会于缔约时充分知悉或可预估违约可致损害范围,故双方非必须依赖X采取应对策略。[20]

对于契约标的物为不注重特性的同质性商品,该规则较有适用价值,因此类商品为批量生产,当事人事前就个别交易通常难有深入磋商之机会。若非X,I无从得知可能导致损失之事项及损失范围等。

(3)损失范围(数额)事前难以预估

A希冀借由可预见规则将违约可得利益纳入赔偿范围,然而可得利益损失范围实难预先加以精确估计。其一,可预见规则成立之前提,为可得利益损失范围于事前可得清楚预估。而事实上,可得利益基于假设,本质上臆测居多,A缔约时未必知悉损失幅度和范围。若要X有效运作,须A能辨别交易与损失系“高价值高风险”抑或“低价值低风险”,这在现实世界并未易事。[21]其二,要A较为清楚知悉损失范围,再以有效沟通方式揭露于I,会产生大量交易成本,[22]于A而言绝非容易,亦将对交易产生不效率因素。

(二)“确定性规则”之引入于认定规则体系完善之价值

可预见性规则可促进交易,于契约法领域之地位毋庸置疑,其于我国适用率较低之原因在于构成要件或适用标准等不明晰,而非规则本身缺乏实用价值。如上分析,当事人缔约时对可得利益损失数额尚难以精确预见与估算,法院作为掌握有限资讯之旁观者,更难认定。实务中,法院常基于证据考量认定可得利益损失不具确定性,甚至存在承认损失事实可预见,但因缺乏证据证明损失数额而予以驳回情形。由上可知,对“数额”之认定,可预见规则概括性较高,需法官结合案情综合判断,实务中弹性和争议较大,为完善可得利益认定规则体系,应引入“确定性规则”,以弥补可预见规则之固有不足。

“确定性规则”指受损者须以清晰且符合要求之证据证明损失实际发生,而非推测或猜测。[23]其源于美国,被誉为美国法院对损害赔偿问题最杰出的贡献,后被域外法移植。本文以美国法及CISG为例对“确定性规则”展开简要介绍。

在美国法上,美国法的整个违约损害赔偿体系,要求可得利益具有确定性。具体而言,“确定性规则”源于纽约州法院 Griffin v. Colver 案,该案指出,损害请求必须有确定的证据对损失确实已经发生进行证明,该证据必须确定且明晰,不得基于请求方的猜想或推测。[24]美国《合同法重述(第二版)》第352节规定了超出证据所能证明的具有合理的确定性范围的损失不能得到赔偿。《美国统一商法典》评注亦指出:“确定性的要求并不是达到完全精确的程度,只要求在按照具体情事证明损害合理存在后,对损害的数额基本确定或近似确定即可。”[25]为避免未违约方在主张可得利益时承担较重的证明责任,美国法院逐渐放松了对确定性之要求,法官也越发倾向保护非违约方的利益,将起初的绝对确定性发展成合理确定性。皆因美国法上认为可得利益的不确定性由其性质所决定,是无法避免的,若判决对违约方有利是不正确的。[26]

CISG可谓各国对国际商事规则的合意,其咨询委员会(CISG-AC)在第6号意见中指出,“受损害方有责任以合理的确定性证明其所遭受的损失,同时还要承担证明损失范围的责任,但并不需要证明所遭受损失的精确数额”。[27]此意见不仅确立了“确定性规则”,亦明确了该规则的一般性标准,即合理确定性要求,此与美国法基本一致,为处理具体案件提供了基本指引。CISG的损害赔偿框架主要由第74至77条构成,主要为当事人依据公约请求损害赔偿的一般原则与具体规则,包括违约一方损害赔偿的责任范围。其中,第74条为一般性损害赔偿的制度规定,第75、76条确定了损害赔偿范围的具体计算方法,第75条规定了合同无效情形下以差价确定赔偿数额,第76条则规定了合同被宣告无效时以时值确定赔偿数额。CISG的生命力亦源于实践,其在仲裁个案中确立了合理确定性标准,明确了非违约方应以合理确定性标准来证明可得利益损失,但对数额不必加以精确。

对于美国法和CISG之共通之处,可做简要分析。其一,均确立“合理确定性”证明标准,即损失虽不能基于抽象和假设,但不要求精确的数学计算,接近合理数额即可。其中,美国法通过《合同法重述(第二版)》以及之后的司法判例确立了“合理确定性”证明标准,CISG则主要在判例中明确避免“全有全无”的赔偿方式。其二,为避免“全有全无”赔偿方式,确立“事实—数额区分原则”,对损害事实和数额之证明标准加以区别,[28]避免出现法院判断损失存在却因无法证明损失金额而无法获赔的情况。证明难度因交易及受损者类型亦有差别,若受损者为产业上游制造商,常涉及商业机会之丧失,较难证明。故应对个案中的人、事、物、时、地等因素具体分析,甚至求助经济、财务统计数据及专家意见。其三,CISG确立了较为完备的损失计算方法,即具体或抽象计算法,前者建立在价差基础上,指守约方在合理时间内按正常交易程式、交易渠道和市场价进行转售或购进替代品等替代交易行为后,可索赔合同价与替代交易价之差额。后者建立在市价损失基础上,[29]守约方可索赔合同价与合同无效时交付地市价之差,但市价波动较大时,为避免赔偿过大,法院可适用接收标的时之市价。

四、进路求索:违约可得利益损失认定规则体系与审查路径之完善

金融巨擘索罗斯指出,若想了解现实世界,必须将注意力从假设的最后结果,转移到变化发生之过程,[30]这正是法经济学观察契约交易参与者具体行为之目的。经济分析推演揭示了可预见规则本身之不足,实证检视亦体现其一定程度流于形式,未适用或未有效适用之案件不在少数,尚未充分发挥其应有功能。然而,可预见性规则并非因此失去价值,基于内在正当性基础,其在可得利益认定规则体系中仍具不可动摇之地位。现阶段相关问题之涌现,应视为完善可得利益认定规则体系之养分。笔者建议对可预见性规则予以完善,并引入“确定性规则”,以完善认定规则体系,在此基础上,对可得利益损失认定采“约定→法定(可预见性规则→‘确定性规则→其他限制规则)”递进式审查路径。

(一)约定审查:是否约定违约可得利益损失计算方法或金额

若当事人约定了可得利益计算方法或金额,可预见规则等认定规则自无介入必要,法院可结合案情对双方约定进行审查以确定具体赔偿数额。

契约自由强调契约拘束力源于双方真实自由表意,而非外界力量干涉,系契约法之灵魂与生命。故立法应尊重当事人之合意安排,避免过度干预契约自由,除非违反法律强制性规定。《民法典》第176条规定民事主体可依法律规定或当事人约定承担民事责任,即为契约自由之体现。当事人在不违反法律强制性规定前提下,对违约可得利益赔偿问题之相关约定,实质为独立的附条件的契约条款,其效力应高于法定损失赔偿。

《民法典》第585条规定当事人可就违约金或违约损失赔偿额的计算方法进行约定。故,对可得利益损失,当事人可以违约金形式约定,亦可约定损失赔偿计算方法。对前者,若约定金额低于或过分高于实际损失(因可得救济之预期损失需相对确定,故此处实际损失应理解为包括可得利益损失),当事人可请求予以调整。对后者,虽尚无调整规则,但其与违约金功能相似,可参照适用违约金调整规则。对此两者,若请求指向利益同一,可得同时主张;反之则否。基于可得利益之特性,笔者更青睐当事人约定赔偿计算方法。若约定违约金,当事人可能没有或没有能力对未来履行情况予以慎重考量,故法院常不得不基于当事人调整请求对违约金数额予以权衡;而约定计算方法,守约方则可绕开举证责任风险,法院亦可相对减轻审判负担,当事人还能借此锤炼谈判能力及商业智慧。

从法经济学角度看,对当事人,有约定之诱因,可缓解当事人间及当事人与第三人间的资讯不对称现象,降低交易成本(含可能的诉讼成本),提高交易效率。对社会,应鼓励契约当事人进行约定,因相较法定处理模式,当事人透过约定和互相让步,可将主观价值、风险分配、交易时间及对事件的不同评价等因素转化为交易一部分,对现有状况加以改变,设计出更合理高效之条款,使一方利益增加,亦不损及他方利益,从而提升资源使用效率,社会因此受益,符合经济学柏拉图改善原则。[31]

(二)法定审查:适用违约可得利益认定规则

若当事人未约定可得利益计算方法或金额,则需法律介入,至于具体赔偿数额,取决于认定规则对案件如何评价。可得利益损失之认定,兼具“事实(责任成立)”与“数额(责任范围)”认定,“数额”认定则包括“总额”与“净额”认定。《指导意见》确立的计算方法意义重大,但对最关键的“总额”之认定仍不明确,导致实践中作用有限。

该计算公式为:

违约可得利益损失(净额)=违约可得利益损失(总额)-违约方不可预见的损失-非违约方不当扩大的损失-非违约方因违约而获得的利益-非违约方过失造成的损失-必要交易成本

1.完善“总额”认定规则,以促进交易

从法经济学角度看,解决可得利益“总额”认定难题,可增强市场预期,促进交易。“总额”之认定,仰赖可预见规则和“确定性规则”,虽两者皆可作用于“事实”和“数额”,但基于各自特性,可预见规则更关注“责任成立”,对“事实”认定意义更大;“确定性规则”更关注证据,于“责任范围”更为关键,对“数额”认定意义更大。为更好认定“总额”,对前者,应在现行立法基础上对其构成要素等予以完善,使其在实务中发挥应有效用;对后者,立法未确立,但审判实践适用率却高于前者,法官常引用其内涵进行论证,故可先以指导意见或指导案例形式予以确立,时机成熟后再引入立法。

(1)完善可预见性规则,使“事实”更明确

可预见性规则之争议集中于立法尚未明确、实践中适用尺度差异较大的预见内容、预见标准及适用例外,故应加以完善和具体化阐述,使法官在裁判中既有法理支撑,又能发挥主观能动性,实现个案平衡。

①预见内容。国际主流观点有二:其一,英美法仅要求在合理范围内预见损失类型,而非损失具体内容、程度及发生方式;其二,法国法则认为应预见损失程度,以契合法国民法典要求违约方明确认识其可能支付的赔偿数额之基本思想。[32]笔者建议,预见内容原则上应为损失类型,并可对损失类型做明晰、合理之划分,对不承担责任的特定类型予以反向列举。守约方所遭可得利益损失并非一种自然数据,而是常规秩序之破坏,法律根据契约履行价值认定损失赔偿,并非单纯计算某一总量,而为追寻一个目的。[33]要求守约方举证违约方预见数额,过分加重其举证责任,不合效率原则;作为限制规则,其本身即属一种对违约方之保护,保护过度则不利于填补、预防损害,要求预见损失类型亦符合公平原则。

②预见标准。立法规定了“预见”或“应当预见”,但未区分判断标准,导致裁判主观性较大。英国法区分推定与事实原则,前者采理性一般人(reasonable man)标准,即考虑具一般大众认知之人在一般情形下能否知悉违约所致损失,法院借此推断当事人合意;后者则要求违约方在缔约时了解交易特定情况。CISG表述为客观和主观标准,同时考量当事人未明文约定的缔约前磋商事项、缔约后履约情形、双方交易习惯及国际惯例等。[34]笔者建议,原则上可采客观标准“应当预见”,特殊情形采主观标准“预见”:通常情形,以一般理性人缔约时所具知识(事实上的和推断应掌握的)为标准判断违约人预见能力,守约人举证凭常识“应当预见”即可;特殊情形下,考察事实上是否“预见”,此问题较复杂,举证难度较大,个案中可审查守约方是否已事先披露特殊交易事项,还可结合缔约前磋商内容、交易习惯、当事人身份(一般民事主体或商事主体)及经营领域等予以综合考量。[35]

③适用例外。英美法设立合理性原则,即违约人缔约时虽能合理预见,但让其承担赔偿责任不合理则不赔偿。[36]法国法则设立排除规则,违约方故意和重大过失情形负完全赔偿责任,不适用可预见规则。笔者建议,若违约方存在故意或重大过失,法官可酌情降低可预见证明标准甚至排除可预见规则适用,以提高违约成本,遏制违约行为发生。同时,即使个案损失赔偿成立,为避免不成比例赔偿,法院亦可依公平原则对数额予以调整。

(2)引入“确定性规则”,使“数额”具体化

可得利益诉请基于损失相对确定,即违约人在应承担之风险与可具体化之风险具有同一性时负赔偿责任。可预见规则更多作用于“事实”,而“确定性规则”更多关注证据问题,即证据能否将“数额”具体化。《指导意见》虽规定非违约方应对可得利益损失总额承担举证责任,但立法并未明确证明标准等,故证据充足与否及应达何种证明程度才可确定“数额”在实务中尺度不一,大多数法官会因缺乏标准而采保守态度,间接增大了守约方举证负担。故,结合域外经验,现阶段可通过指导意见或指导案例明确“确定性规则”之证明标准与计算标准。

①证明标准。即当事人证明待证事实需达之程度,也是法官判断和认定事实应达之程度。因可得利益之不确定性,守约方穷尽举证能力仍可能无法完全明确“数额”,故“确定性规则”证明标准不宜过严,否则将导致守约方无法得到有效救济。

“确定性规则”包含事实和数额之确定,对事实之确认,功能与可预见规则类似,可采“合理确定性”标准,守约方应以合理确定的证据证明损害事实存在,证明程度超过“平衡可能性”即可。对数额之确认,采“事实与数额区分原则”,损害事实不因损失数额无法精确而被否定,这对改变我国实务中将数额与事实等量齐观之态度意义重大。在损害事实可合理确定但数额无法量化时,数额可采“合理可能性”标准,达到有关事实所允许之准确程度或可使法官大体推测确定即可,但应避免不成比例之赔偿。

②计算标准。应确立“具体标准”与“抽象标准”,通过守约方实际是否替代交易划分具体适用标准类型,而非依据损失类型来衡量。

违约发生后,若守约方已为替代交易,适用“具体标准”,即以契约价值与替代履行价值之差额计算可得利益损失数额,如转售利润等。该标准强调以违约后实际发生之结果考量,根据守约人实际情况变化计算差额。在该标准下,法院应审查守约方替代履行是否真实、替代履行价值及渠道等是否符合市场客观公正性。应注意,若当事人可替代交易而不为或不及时为之,应受减损规则制约;若当事人已实际替代交易,不再适用抽象标准。

若守约方未为替代交易,适用“抽象标准”,即以契约价值与违约时市价之差额计算,该标准以假设的交易和市场价值为基础,采抽象计算模式。若一方诉请较高之抽象计算结果而另一方以较低之具体计算结果进行抗辩,则应综合审查守约人未为替代履行之原因或动机、适用市价是否显失公平加重违约方负担等。适用“抽象标准”时,可通过审查商业计划完备程度、守约方过往经营业绩及未来利润预测、同行或类似企业同期利润、违约方违约增加的利润及专家意见等,合理推算可得利益损失数额。

对于上述标准的具体适用而言,应根据具体案情灵活变通。诸如,若买卖合同的标的物存在可以转售的情形以及具备市价及相关合同,损失事实往往远比损失数额更容易认定。若出售人系非违约方,货物亦可以转卖,其可根据货物被实际转卖、货物在转卖时的市场价格或者非违约方与案外人订立的新合同约定的市价来确定损害赔偿数额。若违约方延迟交货导致市场价格已经发生变动,还可以其他领域的知识辅助判断,有学者提出了三种协助计算损失的方法:其一,聘请专业人士协助评估索赔,这一方法的缺点是诉讼成本与时间增加;其二,由双方提供自己计算的金额,由仲裁庭进行决定;其三,当事人在合同中规定损失如何计算。[37]笔者认为,在上述第二、三种方式不具可行性的情形下,可参考专家意见、行业调查分析、企业过去经验情况以及同类企业经营情况予以综合判断。

2.进一步适用其他限制规则,计算“净额”

借前步骤得出可得利益“总额”后,依减损、损益相抵及过失相抵等限制规则,扣除必要交易成本,计算出损失“净额”。此非本文重点,不赘述。

五、结语

违约可得利益损失赔偿问题是理论及实务界研究之焦点与难点,是违约责任体系中的重要内容之一。我国立法及司法指导文件虽对可得利益损失认定规则有所规定,但司法实践未能与立法初衷步调一致,现有的可预见性规则适用率较低。它的构成要件或适用标准亦不明确,致其无法缓解实践之困局。笔者立足司法实践、法经济学分析及比较法,主张应完善可预见性规则,使违约可得利益损失“事实”认定更明确,引入“确定性规则”使其“数额”具体化,以完善我国违约可得利益认定规则体系。在此基础上,宜采“约定→法定(可预见性规则→‘确定性规则→其他限制规则)”递进式审查路径来认定违约可得利益损失“总额”与“净额”,进而明确市场预期,促进交易。

【Abstract】Many problems still exist in determining the “fact” and “amount” of losses of liquidated damages, If the support rate and amount of benefits available for breach of contract are low, the application rate of foreseeable rules is low and conceptually applicable, the content and application standards that should be foreseen are not unified, a large number of deterministic rules are cited, and the amount and fact are viewed equally. Based on the perspective of law and economics, it can be inferred that foreseeable rules have a value in promoting transactions, which is the basis of legitimacy. However, it can also be inferred that they have inherent defects. Therefore, it is necessary to improve the foreseeable rules to make the determination of the “fact” of the obtainable interest in breach of contract clearer, and introduce certainty rules to concretize its “amount”, in order to improve the system of rules for determining the obtainable interest in breach of contract in China. On this basis, it is recommended to adopt a progressive review path of “agreement → statutory (foreseeable rules → deterministic rules → other restrictive rules)” to determine the “total” and “net” amount of losses of the breach of contract, thereby clarifying market expectations and promoting transactions.

【Keywords】breach of contract prospect interest; foreseeable rules; certainty rules

[收稿日期]2023-08-21

[作者简介]张曦,法学硕士,上海市第二中级人民法院民事审判庭法官助理。

[1] 参见王泽鉴:《损害赔偿法之目的:损害填补、损害预防、惩罚制裁》,载《月旦法学杂志》2005年第123期,第209页。

[2] 参见最高院民法典贯彻实施工作领导小组:《民法典合同编理解与适用(二)》,人民法院出版社2020年版,第764页。

[3] 参见林福来:《损害赔偿所失利益之研究》,台湾中兴大学1997年硕士学位论文,第35页。

[4] 参见王利明:《合同法研究》(第2卷),中国人民大学出版社2015版,第618页。

[5] 参见王泽鉴:《损害赔偿法之目的:损害填补、损害预防、惩罚制裁》,载《月旦法学杂志》2005年第123期,第211页。

[6] 相关检索数据截至2023年10月25日。

[7] 比如最高人民法院在“中山彤泰投资发展有限公司与中山火炬开发区建设发展有限公司建设用地使用权转让合同纠纷上诉案”中认为,……应对土地市场发展变化趋势及其违约行为可能给某某公司造成何种损失具有充分的预见能力。北京市第一中级人民法院在“贾咏梅与北京鼎城泰和投资管理有限公司房屋买卖合同纠纷上诉案”中认为,从预见的内容的角度,需要预见损害的类型或种类。

[8] 比如最高人民法院在“王永利、长庆石油勘探局机械制造总厂合同纠纷上诉案”中认为,王某主张每年200多万元纯利润,数额明显超出对方当事人订立合同时预见到或者应当预见到的范围。

[9] 比如最高人民法院在“柳州市全威电器有限责任公司诉柳州超凡有限责任公司、南宁桂鑫源房地产有限责任公司土地使用权转让合同纠纷上诉案”中认为,无法确认赵某的可得利益损失数额,对该项诉讼请求不予支持。最高人民法院在“漯河市永冠房地产开发有限公司、漯河市源汇区人民政府合同纠纷上诉案”中认为,无法证明可得利益损失数额,因此某某地产公司上诉请求所主张的可得利益损失缺乏证据支持。

[10] 比如最高人民法院在“中国人寿保险股份有限公司甘肃省分公司、甘肃兰东房地产开发有限责任公司合同纠纷上诉案”中认为,存在可得利益损失等基本事实,但就可得利益损失金额这一具体事实,没有尽到举证证明责任……法院斟酌法定扣减因素,具体确定可得利益损失金额。

[11] 参见吴行政:《论合同法上的可得利益赔偿》,法律出版社2011年版,第127页。

[12] 参见王文宇:《运用经济概念分析商业契约》,载《月旦法学杂志》2018年第280期,第152页。

[13] 参见熊秉元:《台湾法律经济学的现在和未来》,载《月旦法学杂志》2004年第113期,第206页。

[14] Ayres & Gertner, “Filling Gaps in Incomplete Contracts: An Economic Theory of Default Rules,” Yale Law Journal Vol.87 (1989), p.102.

[15] Alan& Robert, “Contract Theory and the Limits of Contract Law,” Yale Law Journal Vol.3 (2003), p.605.

[16] 参见王文宇:《运用经济概念分析商业契约》,载《月旦法学杂志》2018年第280期,第112页。

[17] Eric maskin, “On the Rationale for Penalty Default Rules,” Florida State University Law Review Vol.33 (2006), p.557.

[18] Ayres & Gertner, “Strategic Contractual inefficiency and the Optional Choice of legal Rules,” Yale Law Journal Vol.101(1992), p729.

[19] Melvin Eisenberg, “Probability and chance in Contract Law,” UCLA Law Review Vol.45(1998), p1005.

[20] Melvin Eisenberg, “The Principle of Hadley v. Baxendale,” California Law Review Vol.80(1992), p588.

[21] Barry Adler, “The questionable ascent of Hadley v. Baxendale,” Stanford Law Review Vol.515(1999), p1547.

[22] Ayres & Gertner, “Strategic Contractual inefficiency and the Optional Choice of legal Rules,” Yale Law Journal Vol.101(1992), p112.

[23] Allan Farnsworth ed, Contracts, Fourth Edition, New York: Aspen Publishers, Inc, 2004, p.67.

[24] Griffin v. Colver, 16N, Y 489, 491 (1858).

[25] 《美国统一商法典》第1-106条评注第11条。

[26] United States Naval Inst. V. Charter Communications, 936 F. 2d 692, 697(2d Cir. 1991).

[27] CISG-Advisory Council Opinion No.6,Opinion:Calculation of Damages under CISG Article 74 (herein after referred to as CISG-AC Opinion No.6).

[28] 参见闫仁河:《违约可得利益赔偿研究》,对外经贸大学出版社2008年版,第159页。

[29] 参见郝丽燕:《违约可得利益损失赔偿的确定标准》,载《环球法律评论》2016年第38期,第62页。

[30] 参见[美]索罗斯:《金融炼金术》,孙忠等译,海南出版社2016年版,第8页。

[31] Ayres & Gertner, “Filling Gaps in Incomplete Contracts: An Economic Theory of Default Rules,” Yale Law Journal Vol.87 (1989) , p.92.

[32] 参见[法]泰雷:《法国债法:契约篇》,罗结珍译,中国法制出版社2018年版,第1081页。

[33] Fuller & William, “The Reliance Interest in Contract Damages”, Yale Law Journal Vol.469 (1936) , p. 373.

[34] Bruno Zeller, Damages under The Convention On Convention For The International Sale Of Goods, Oxford: Oxford University Press, 2018, p.91.

[35] 参见郭翔峰:《违约损害赔偿中可得利益的司法判定》,载《人民司法》2017年第10期,第62页。

[36] 参见陈任:《英国合同赔偿制度研究》,法律出版社2013年版,第156页。

[37] John Y. Gotanda, “Recovering Lost Profits in International Disputes,” Georgetown Journal of International Law Vol.36 (2004), p85.