高考地理核心素养考查和导向分析

熊丽丽

摘 要:高考地理新课标增加土壤知识点,土壤专题在学习过程中立足于“自然环境的整体性和差异性”的大单元主题,高考中在大单元背景下引导学生关注地理原理与主干知识,坚守立德树人的根本任务,渗透地理学科核心素养的考查。本文通过对高考题进行改编,引导学生实现地理思维的纵深发展,最终达成有效培育学生地理学科核心素养的目的。

关键词:土壤;核心素养;大单元;高考;高中

新课程的培养目标应体现时代的要求。2020 年教育部颁发了《中国高考评价体系》和《中国高考评价体系说明》两个相关高考说明,重点在于强调了“一核、四层、四翼”的结构,提出了核心问题“为什么考、考什么、怎么考”的问题,其中“四层”着重强调核心价值、学科素养、关键能力和必备知识四个特点。从高考地理核心素养的考查来看,中学地理考试的命题思想和方式也发生着改变,从知识立意为主转变为强调学生的能力训练为主,以学生为主体,需要学生在遇到各种综合性问题时,能够经历和完成学习任务的过程中习得知识和技能,并基于知识和技能的运用开展概念性理解,形成良好的思维方式,处理好各种问题。新一轮的初高中地理课程标准修订版颁布后,地理课标出现了新的变化,对原来的旧课标知识点进行了增减,教学方向也出现了新的变化,新课程的培养目标应体现时代要求。在地理核心素养形成过程中需要注重科学设计地理教学过程,引导学生通过自主、合作、探究等学习方式,在自然、人文等真实情境中来展开问题,通过开展丰富多样的地理实践活动来寻找

答案。

一、高中课标土壤专题分析

高考地理新课标增加了土壤专题的内容,虽然旧教材没有系统地讲解,但该知识点融汇于旧教材必修一第五章自然环境的整体性与差异性,在本章考查中涉及相关知识点,在高考考查中也出现多次和该知识点相应的题目。从新课程标准分析,《普通高中地理课程标准》(2017年版2020年修订)中必修一内容要求“1.9通过野外观察或运用土壤标本,说明土壤的主要形成因素”,体现了在掌握基本土壤要素特征的基础上,探究自然地理要素与自然环境关系的重要性[1]。在学习中要求能够突出地理实践力的培养,说明自然现象之间的关系和变化过程并结合自然现象对人类的影响。此外,选择性必修一内容要求“1.9 运用图表并结合实例,分析自然环境的整体性和地域分异规律”,课标要求是基于必修一《植被与土壤》,提出了更高层次的要求[2]。

二、土壤专题相关大单元

土壤专题在高中学习过程中立足于“自然环境的整体性和差异性”的大单元主题,通过分析教材,可以将必修一第五章《植被与土壤》和选择性必修一第五章《自然环境的整体性和差异性》相关内容重组为一个大单元。从单元视角挖掘重组相关内容,植被、土壤等自然环境要素之间有着物质迁移和能量交换的能力,进而这些要素形成了相互联系、相互作用,最终形成自然环境的整体性,相互间存在联系。但不同地域物质迁移和能量交换特点不同,导致不同空间尺度的地域分异,由此产生自然环境的差异性,而将自然环境看作整体是地理学特有的视角,其主要认知是认识自然环境的差异性这一客观事实。因此,在大单元构建中从自然环境的形成要素到自然环境的整体性和差异性,围绕“自然环境的整体性和差异性”大单元复习主题确立的框架,其划分依据参考教材内容和课程标准。必修一第五章《植被与土壤》中关于植被和土壤的内容不仅包含基本的类型特征介绍,还包括植被与环境、土壤的形成要素、土壤的功能和养护,这些内容涉及环境条件对地理要素的影响,是对环境演变过程的初步认识,其中也渗透了植被与土壤变化对人类活动的影响,是对人地关系协调的初步探索。而选择性必修一第五章《自然环境的整体性和差异性》中关于整体性的认知,通过物质迁移和能量交换,自然环境要素之间产生了相互作用,课程知识主线依托“地理要素特征—环境演变过程—人地关系协调”逐步呈现。对自然环境地域差异性的相关内容进行说明,重点在于对不同空间尺度上多种地域分异规律的学习,但不同地域自然环境特征存在差异是自然地理要素特征的区别性,最终要体现出自然界的分异规律即非地带性,说明了环境变化对自然地理要素的影响,并渗透了自然环境与人类活动的相互影响[3]。

三、以往高考地理试题分析

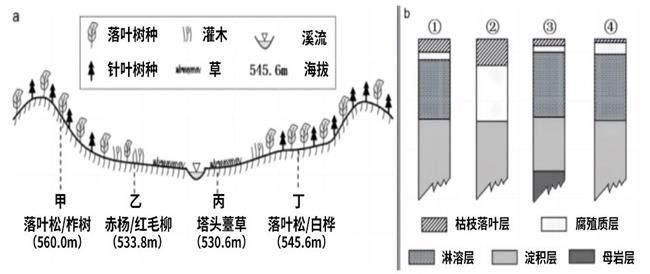

下图a示意黑龙江省一小型山间盆地景观。某研究小组在甲、乙、丙、丁四处布设采样点进行土壤调查,图b示意该小组绘制的四个采样点0-60cm土壤剖面。据此完成8-9题。

8.该区域植被类型分异的主要影响因素是

A.热量 B.降水 C.地形 D.岩性

9.图b中②示意的土壤剖面位于

A.甲处 B.乙处 C.丙处 D.丁处

【分析】本文主要是从该题组中的第9题改变来进行分析说明高考地理核心素养的导向,本小题主要考查学生对土壤剖面图的认知,根据图示信息材料可知,②地土壤剖面中枯枝落叶层和腐殖质层和常规的土壤剖面相比表现出厚度较厚而且淋溶层缺失,图中丙地近河流,土壤含水量较大,形成湿生环境,水分下渗弱,淋溶作用弱。丙地为塔头苔草,由于该植被出现在离河流最近的地方,判断该植被为草甸植被,所以腐殖质层和枯枝落叶层较厚,由于土壤水分较多,淋溶作用弱,缺失淋溶层,符合②土壤分层,C正确;甲处、乙处、丁处都有淋溶层分布,不符合②土壤剖面图,ABD错误。所以选C。本题需要观察材料所给出的自然地理环境要素——山间盆地、植被、土壤、河流,从整体性的原理来判断在该小尺度区域范围内,由于距河流远近,导致的土壤剖面的变化,从而在小尺度区域内植被发生的变化。

四、土壤知识点改编创新题

本题组对高考题进行改编,以土壤为主线,从四个采样点土壤的剖面来分析,结合课标1.9(地理1)和课标1.9(选必1)本题在改编过程中强调对土壤及相关自然环境进行分析,采用小切口设问枯枝落叶层对水土的保护。枯枝落叶很多考查在对土壤肥力的影响,本题在改编过程中侧重于考查枯枝落叶对当地水土的保持作用,此为该题的创新点。结合整套题目既是考察地理环境的整体性,又是考查学生的综合思维能力。同时考查了学生的地理实践力,体现了知识的前后联系,使学生在做题中形成初步创新精神、实践能力、科学和人文素养以及环境意识。

在大兴安岭地区,一些山岭和山麓发育的土壤出现土层较薄的情况,使得除了枯落物层外其他土层土壤持水性能都相对较弱,研究人员发现当该地区枯枝落叶层遭受到破坏,随之整个山岭表层的土壤也会跟着出现较严重的水土流失现象。图a示意大兴安岭地区一山间盆地景观。某土壤调研小组在甲、乙、丙、丁四处地点设置采样来对土壤进行分析,图b示意该小组绘制出来的四处采样点的土壤剖面图。(图为原高考题a图和b图)

(1)根据土壤剖面的特点,把①②③④分别对应到甲乙丙丁的括号内。(4分)

甲( ) 乙( ) 丙( ) 丁( )

(2)指出②相比其他三个采样点的土壤剖面有何不同,并分析其原因。(10分)

(3)从涵养水源的角度,分析枯枝落叶层如何保持当地的水土。(6分)

【参考答案】

(1)③①②④

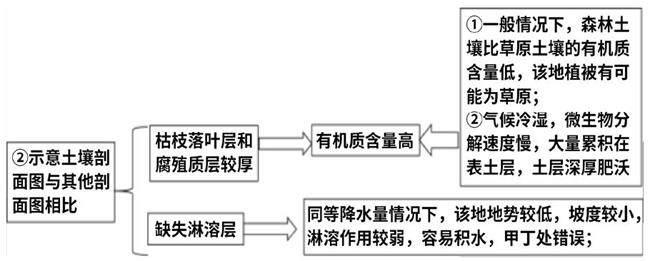

(2)枯枝落叶层和腐殖质层较厚,缺失淋溶层(2分)。该地植被为草原(1分),有机质含量较高(1分);气候冷湿(1分),微生物分解慢(1分),枯枝落叶和腐殖质层较厚;该地地势较低,坡度小(1分),湿生环境(1分),土壤质地较黏重,空隙小,透水性差(1分),水分不易下渗,淋溶作用弱(1分)。

(3)枯枝落叶层能遮挡太阳辐射,减少土壤表面水分蒸发(2分);降水过程中能削减雨滴对土壤的直接冲溅,起到保持水土的作用(2分);枯落物能增加土壤表层的蓄水能力,减少地表径流的产生,起到保持水土和涵养水源的作用(2分)

【设计意图】

把原高考选择题改为综合题,难度值增加。本题思考时要结合地理环境的整体性,又要将知识点进行分析和推断,考查了学生的综合思维能力。同时也对学生的地理实践力进行考查,体现了知识的关联性,突出了“有用的地理学”的观点。命题强调了学生的学习过程,注重了对学生分析能力的培养。首先要对图a进行观察,结合知识点分析该区域的自然特征,再结合图b分析四种类型土壤剖面的异同,引导学生自主分析问题,运用所学知识和综合思维分析来解决实际问题,注重了对学生能力的培养,学生能得到一种技能而不只是一个

答案。

试题在考查学生知识和能力、测评地理核心素养和学业质量水平的基础上评价其价值取向,旨在引导学生关注环境保护和可持续发展问题,利用真实的案例情境设置环环相扣的问题链,通过充分揭示学科知识间的纵横联系,优化重组学科知识结构,将具体事实与学科抽象概念之间进行反复的思维整合加工,进而自主探索、合作探究解决问题[3]。

【设计特点】

1.核心素养能力的考查

获取区域地理位置、地形信息、解读图文信息,通过小尺度的区域认知来获取知识。以土壤为主线,从四个采样点土壤的剖面来分析,结合课标要求对土壤及相关自然环境进行分析,采用小切口设问枯枝落叶层对水土的保护。题目设问要求学生能够通过观察对现实生活中的地理事物进行认知和分析,也考查了学生对区位地理的认知,运用整体性的分析思路,从多个方面和要素考虑,通过观察、分析,最终解决地理问题,能够联系实际进行综合性的

解释。

2.土壤相关大单元的考查

论证与探讨自然地理环境各要素间的相互联系,相互影响。培养学生学会自主学习,学会自主思考,学会用综合性的思维去看待问题的核心素养为主。需从整体的角度出发,对地理教学内容进行分析,构建结构化的知识体系。

3.思维导图的构建(以改编题第二小题为例)

五、该大单元的复习建议

(一)构建基本知识体系

近年来高考试题中注重回归课本,侧重对教材主干知识与基本原理的考查,学生在备考时要加强对于自然地理基本原理和概念的把握。针对不同的知识模块构建知识体系,灵活运用所学知识解题[4]。整合自然环境的整体与差异性,归纳植被、土壤的空间分布特征,做到能够判别某一区域的植被、土壤类型,并简单分析二者与其他自然地理要素以及人类活动的关系,初步树立人地和谐观念。

(二)深化知识应用

通过案例学习深化知识应用,厘清植被、土壤与环境的关系表现,理解物质迁移和能量交换的地理意义,并解释不同区域植被、土壤存在问题的原因及提出相应的解决对策,具备尊重自然、合理利用的意识。

(三)加强真题训练

加强对历年真题的训练,并对真题进行改编,通过真题溯源提炼分析思路,运用空间分析方法,从物质、能量角度出发,综合解释自然环境的整体性与差异性,并立足于人地关系系统深入分析特定区域的环境演变过程,能够在系统评估环境现状后提出科学决策的依据。

六、高考地理导向

(一)加强区域认知,关注情境式教学

区域认知强调运用空间区域的范围来认知地理,区域认知清楚有利于更好地了解当地的自然环境和人文环境。近年高考试题中常出现区域认知结合情景来进行分析,情景既可以是真实的生产生活实践情境,也可以是学习探索情境,考查学生是否能够合理运用地理学科的基本规律与科学的思维方式,能够独立思考和分析问题,最终发散思维,根据情景推导出答案,展现地理学科核心素养。试题在主题的选择上,通过情景再现将自然地理和人文地理相结合,引导学生关心时事热点,让学生感知地理学科的实用价值与育人价值[5]。高考地理核心素养的培养着重于学生综合素养和创新思维的发展,对真实情境的分析能力。在日常教学中,教师的教学设计要以学生为主体,教学内容和活动安排强调真实性,生活性,情境来源于生活中的地理,情境中各要素具有密不可分的联系,体现了环境要素的整体性。

(二)培养综合思维能力

综合思维是地理学科在分析问题中的重要能力,要求学生能够从整体性的角度认识地理事物的思维方式。人类生存的地理环境是由综合性要素构成的,自然环境和人文环境相互作用,相互影响。对要素的综合分析,是我们认识地理环境特点或地理现象成因的最基本的方法[6]。要素的综合分析体现了地理学研究的综合性特点。分析问题时要从时间和空间的角度动态分析地理事物的发生、发展和演变,以动态的角度来看待问题。可以通过思维导图来对知识点的前因后果进行分析。

(三)强化地理实践力

近年来,在地理高考中,对地理实验的考查正在加强,地理实践力的考查可以通过实际的野外调研,也可以在室内课堂上完成。如:地理小实验、问卷调查等方式调动学生的兴趣主动参与完成。在日常地理课堂中,要加强学生的参与度,加强对学生动手能力的训练。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,在课堂上进行地理实验的操作,制作实验模型,得出实验结论,将实验结论和实际环境的结果进行对比。学生通过实验,能够在动手过程中得到真实体验,能够发现问题,分析问题,得出结果,并通过实验进行验证。在实践过程中,学生能够通过观察,更直观和深刻地获取信息。让学生体会从生活走进地理,加强大单元课程实验探究活动,鼓励学生积极思考,发现问题,并能够通过地理实验验证解决问题。

(四)提升人地协调观认知

人地协调观旨在引导学生看待人类与地理环境之间的正确价值观,面对不断变化的人口、资源、环境和发展问题,教会学生形成尊重自然、和谐发展的态度。人地协调观秉承人地协调持续,保护传统文化,传承生态文明。近年来相关考试命题素材大部分来自源于现实生活中的热点问题,学生不再是“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”,教师可以通过指导学生观看新闻,纪录片、期刊等方式开阔学生的地理视野,关注社会热点,积累地理知识与相关素材,从而提升学生的人地协调观认知[7]。引导学生对身边地理事物的观察,对世界的感性认知,能以长远的眼光看待事物的变化,树立正确的世界观,这是学习的本质所在[8]。

结束语

综上所述,开展地理实践主线的高中单元教学设计时,教师注重以培养学生的核心素养能力为核心,整合学习内容,进行有明确目标的过程性教学。构建学习目标和学习任务,充分发挥地理实践活动中学生主体功能,进而提高学生的综合能力。在核心素养导向下,需要教师更高层次的提升,整合学生更易学习的大单元教学设计。高考地理核心素养强调的是对学生学习能力的培养,会进行思维能力的迁移,以此能够解决新问题,而不是依靠死记硬背来进行做题,能够动态地看待问题以及变化趋势。此外,学生在学习过程中应逐步形成正确的世界观、人生观、价值观,增强学生的社会责任感,努力为人民服务,从而实现立德树人的根本教育任务。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2]霍德生.从大概念视角提出高中地理项目式学习驱动问题的探索:以“土壤”一节为例[J].中学地理教学参考,2021(23):17-19,27.

[3]汪薇.基于学习进阶的高中地理大单元教学设计研究[D].广州:广州大学,2023.

[4]陆文博.“五育融合”视域下的高中地理教学实践:以人教版必修地理1“土壤”为例[J].地理教学,2023(5):58-61.

[5]翟少洋,王韬,丁子涵,等.基于深度学习的地理实践主线单元教学设计:以“探秘土壤”单元为例[J].中学地理教学参考,2022(13):25-29.

[6]刘月霞.指向“深度学习”的教学改进:让学习真实发生[J].中小学管理,2021(5):13-17.

[7]邓亮.深处种菱浅种稻不深不浅种荷花:2022年湖南省选考地理试题评析及备考启示[J].教学考试,2022(45):34-36.

[8]姚泽阳,段玉山.“双减”政策背景下高考地理考试内容改革:目标定位、关键问题与实践路径[J].中国考试,2022(5):26-34.