经典重构:文献学视阈下的宋代楚辞学转型及影响

摘要:随着刘向编辑《楚辞》成书及王逸《楚辞章句》的盛行,“楚辞”在汉宋间的篇目与概念基本被《楚辞》限定。而宋代楚辞学则发生了文本(文献)层面的转型,晁补之、朱熹等突破了旧本的思维限定,在更易“楚辞”篇目的同时重塑了“楚辞”概念,还积极拓展了楚辞文献的范畴,实质上完成了一次对“楚辞”的重新构建。宋代楚辞学表现出的文本革新思想,直接促进了元明清时期楚辞学多元化面貌的形成,也在一定程度上影响到现代楚辞学的发展。

关键词:宋代楚辞学;《楚辞》篇目;楚辞学转型;文本革新;文献学视阈

DOI: 10.13734/j.cnki.1000-5315.2024.0604

收稿日期:2023-08-19

基金项目:本文系河南省哲学社会科学规划青年项目“宋代楚辞文献学研究”(2022CWX037)、国家社科基金后期资助项目“朱熹楚辞文献学考论”(22FZWB023)的阶段性研究成果。

作者简介:管仁杰,男,河南光山人,文学博士,河南大学文学院校聘副教授,E-mail: liheimiao@126.com。

汉武帝时,淮南王刘安入朝,武帝使为《离骚》传。若以此作为楚辞研究之开端,则楚辞学至今已有二千余年的历史。如此漫长的楚辞学史,周建忠认为可划分为三个阶段:即以章句训释为特征的汉唐阶段,以义理探求为特征的宋元阶段,以各逞新说为特征的明清阶段【参见:周建忠《中国近现代楚辞学史纲》,周建忠《楚辞考论》,商务印书馆2003年版,第229页。】。此说部分地继承了清代四库馆臣的观点【参见:永瑢等《四库全书总目·集部·楚辞类》小序,中华书局1965年版,第1267页。】,也基本符合传统以来的楚辞学史概观,具备相当的代表性。在上述三个阶段中,宋元阶段——主要是两宋时期的楚辞研究完成了从汉学到宋学的转变,是楚辞学史上的一次重大转折。因此义理转向不仅成为宋代楚辞学的标志性特征,也成为后世研究宋代楚辞学的主要关注点。而实际上,宋代楚辞学的转型不仅体现在楚辞诠释的义理转向上,还体现在研究本体即“楚辞”文本(文献)的更易以及概念重构上。站在楚辞学史的角度看,此番重构的突破性与变革程度并不亚于诠释层面的义理转向,甚至可以说在相当程度上造就了后世楚辞学的发展面貌,并波及现当代楚辞学。本文即就此话题展开梳理与讨论,以就正于方家。

一 经典的固化:从“楚辞”到《楚辞》

依据现存史料,“楚辞”一词在汉武帝时期已经出现。《史记·酷吏列传》载:“始长史朱买臣,会稽人也。读《春秋》。庄助使人言买臣,买臣以楚辞与助俱幸,侍中,为太中大夫,用事。”【 司马迁《史记》,中华书局1959年版,第3143页。引文中“楚辞”原标点作“《楚辞》”。今按:“楚辞”当时是否成书尚存争议,故对原标点作以上改动。后引文献之类似改动,不再一一注出。特此说明。】此为“楚辞”一词的今知最早出处。又《北堂书钞》引《七略》云:“孝宣皇帝诏征被公,命诵楚辞。每一诵,与粥。”【 虞世南《北堂书钞》,天津古籍出版社1988年版,第647页。】朱买臣与被公讲诵“楚辞”之事,《汉书·朱买臣传》及《王褒传》中亦有载录【 参见:班固《汉书》,中华书局1962年版,第2791、2821页。】。可见,西汉武宣时期“楚辞”已颇为流传【 按:传统观点认为《楚辞》编纂始于刘向,即《四库全书总目·集部·楚辞类》小序所谓“裒屈宋诸赋,定名《楚辞》,自刘向始也”。但自上世纪起,此说受到了不同程度的质疑。章太炎称“《楚辞》传自淮南”,并解釋道:“《楚辞》传本非一,然淮南王安为《离骚传》,则知定本出于淮南。”(章炳麟著、徐复注《訄书详注·官统中》,上海古籍出版社2017年版,第549页。)经章氏倡说后,学界也逐渐认识到并肯定了淮南王刘安(及其门客)在《楚辞》成书中的关键作用,已有一些学者开始传播《楚辞》最初编纂于刘安的观点。另外汤炳正依据古本《楚辞释文》篇次将《楚辞》作品分为五组,认为《楚辞》成书经历了五个不同时期和不同的编辑者,其中最初的“《楚辞》古本”为屈、宋合集,之后经刘安、刘向等逐步增辑而形成后世所见本(汤炳正《〈楚辞〉编纂者及其成书年代的探索》,《江汉学报》1963年第10期,第49-57页。之后该文略有增修,改题为《〈 楚辞〉成书之探索》,收入汤炳正《屈赋新探》,齐鲁书社1984年版,第85-109页)。其说影响也相当大。按这类观点,“楚辞”可能在诞生之初就已成书,或者至少在淮南王刘安时已编纂成书。考严助以“楚辞”得幸在武帝元朔三年(前126)左右,上距建元二年(前139)淮南王刘安入朝奉诏作《离骚传》已十余年,下距元狩元年(前122)刘安之卒不过四年。若“楚辞”在刘安时已成书,则武宣时期严助、被公所讲诵的“楚辞”极可能是已结集之《楚辞》(参见:熊良智《楚辞的艺术形态及其传播研究》,商务印书馆2016年版,第231-232页)。两相比较,上世纪以来学者们提出的新观点虽颇有影响,但终究只是一种推测。目前的材料最多只能说明刘安(及其门客)对楚辞的流传和研究作出了一定的贡献,但并无切实证据表明刘安(甚至刘安之前的人)曾将这些作品编纂成《楚辞》(参见:郭建勋《先唐辞赋研究》,人民出版社2004年版,第65-66页)。而王逸去古未远,其说当渊源有自,在没有新材料作证据的情况下,不宜贸然否定王逸所谓《楚辞》最初编纂于刘向的说法。本文的讨论即建立在这一基础之上。】。从字面意思看,“楚辞”即“楚地(国)之辞”。宋人黄伯思谓“《楚词》虽肇于楚,而其目盖始于汉世”【 黄伯思《校定〈 楚辞〉序》,黄伯思《东观余论》,人民美术出版社2010年版,第179页。】,很有道理。所谓“楚辞”,当非楚人自称,如金开诚所言:“它在最初无非是汉人在全国已经统一的情况下,对历史上某一特定地区(楚)的某种特定诗体(辞)的称呼。”【 金开诚《屈原辞研究》,江苏古籍出版社1992年版,第3页。】

“楚辞”既然以“楚”为名,则最初应当仅指屈宋等楚人的作品。随着时代的发展,楚辞创作不绝如缕,内涵也在逐渐扩充。《汉书·地理志》载:

始楚贤臣屈原被谗放流,作《离骚》诸赋以自伤悼。后有宋玉、唐勒之属慕而述之,皆以显名。汉兴,高祖王兄子濞于吴,招致天下之娱游子弟,枚乘、邹阳、严夫子之徒兴于文、景之际。而淮南王安亦都寿春,招宾客著书。而吴有严助、朱买臣,贵显汉朝,文辞并发,故世传楚辞。【 班固《汉书》,第1668页。】

这段文字被各类学术论著广为征引,盖因其较为清晰地梳理了屈原身后“楚辞”的发展脉络,即:先有宋玉、唐勒等以拟仿屈原之辞作而显名;至汉代,又在吴地与寿春分别形成了以刘濞、刘安为首的两大骚体文人集团,其中如枚乘、邹阳、严忌、严助、朱买臣等,亦皆以辞赋名显一时,故而世传“楚辞”。可以看出,汉代初年“楚辞”得以蓬勃发展,一方面是由于屈宋作品本身的艺术感染力,另一方面也与当时贵族阶层的倡导有很大关系。而众多拟仿作品的产生,使得“楚辞”的边界变得比较模糊,引文中所说的“楚辞”,应当已经囊括了汉人“并发”之“文辞”在内。

汉成帝河平三年(前26),刘向奉诏领校中秘书【 班固《汉书》,第310页。】。在此期间,刘向汇集屈原作品及后世相关辞赋编成《楚辞》一书,即四库馆臣所谓“裒屈宋诸赋,定名《楚辞》,自刘向始也”【 永瑢等《四库全书总目》,第1267页。】。刘向所编《楚辞》共16卷,具体包括:《离骚》、《九歌》、《天问》、《九章》、《远游》、《卜居》、《渔父》、《九辩》、《招魂》、《大招》、《惜誓》、《招隐士》、《七谏》、《哀时命》、《九怀》、《九叹》等34篇作品【 按:一般认为,今传王逸《楚辞章句》十七卷即由刘向本增附《九思》而成,故以上篇目乃据王逸本推拟得出。】。自刘向编定,至王逸《楚辞章句》附增《九思》一篇【 按:一般认为,《楚辞章句》中《九思》一篇乃王逸因撰《章句》而附己作,此亦古人撰著之通例。而世传《章句》本《九思》篇亦有小序及注文,洪兴祖《楚辞补注》谓“逸不应自为注解,恐其子延寿之徒为之尔”(洪兴祖《楚辞补注》,白化文等点校,中华书局1983年版,第314页),今人黄灵庚认为《九思》小序及注文盖出于六朝间好事者(参见:黄灵庚《〈九思〉序文及注作于六朝考》,《古籍整理研究学刊》2002年第2期,第54-55页),而亦有学者不认同黄说(参见:岑贞霈、力之《〈 九思〉序/注非作于“六朝”辨——〈楚辞章句〉序/注研究之一》,《广西师范大学学报(哲学社会科学版)》2019年第6期,第100-107页)。】,《楚辞》收录的篇目基本固定下来。随着《楚辞章句》的广泛传播以及其他楚辞作品的逐渐亡佚,人们意识中的“楚辞”即主要指向《楚辞》中载录的作品,“楚辭”与《楚辞》逐渐同化。关于这一点,汉唐间的楚辞著述大多亡佚,无法直接给出证明,但也可以从相关材料中找到一些佐证。

(1)郭璞注楚辞,见于《晋书》本传,书已不传,而今人颇有辑录。其中胡小石所辑最早亦最多,共240余则【 胡小石《〈 楚辞〉郭注义征》,周勋初编《胡小石文史论丛》,南京大学出版社2016年第2版,第73-110页。】,然大多为郭注他书中与楚辞用词相同者,不足以说明问题。饶宗颐《晋郭璞〈 楚辞〉遗说摭佚》辑录“郭注各书引及《楚辞》者”26则【 饶宗颐《楚辞书录·外编·〈楚辞〉拾补》,《饶宗颐二十世纪学术文集》第11卷,中国人民大学出版社2009年版,第214-217页。】,涉及《离骚》、《九歌》、《天问》、《九章》、《远游》、《招魂》等篇目,郭璞引用时或直言篇名,或统称“楚辞”【 按:或统称《离骚》。盖以“离骚”兼指“楚辞”亦古人之习惯,如刘勰《文心雕龙·辨骚》之类。】。翁世华又以饶宗颐所辑条目多为郭注引楚辞,而非郭注楚辞,故再事搜考,得郭注楚辞8则,其中7则为《离骚》注,1则为《九叹》注,翁氏因谓:“知景纯注楚辞起自屈原之《离骚》,下逮刘向之《九叹》。”【 翁世华《郭璞楚辞注佚文拾补》,翁世华《楚辞论集》,文史哲出版社1988年版,第155-175页。】其实,不论是郭注引楚辞,还是郭注楚辞,都能够反映郭璞所见、所用楚辞之篇目。而从前贤辑录的条目来看,郭璞所见、所用之楚辞篇目,基本与王逸(刘向)本《楚辞》相合。

(2)刘勰《文心雕龙·辨骚》一篇专论“楚辞”,其间自《骚经》、《九章》、《九歌》、《九辩》、《远游》、《天问》、《招魂》、《大招》、《卜居》、《渔父》至“自《九怀》以下”云云【 刘勰著、范文澜注《文心雕龙注》,人民文学出版社1958年版,第45-47页。】,依次进行评述,除篇次不同外【 按:刘勰所列篇次不同于通行本《楚辞章句》,而更近于洪兴祖《楚辞补注》所引古本《楚辞释文》。汤炳正认为,刘勰所据本的篇次实际同于古本《楚辞释文》,只是刘勰为了照顾所论内容略作调整而已。参见:汤炳正《〈 楚辞〉编纂者及其成书年代的探索》,《江汉学报》1963年第10期,第50-51页;汤炳正《〈 楚辞〉成书之探索》,汤炳正《屈赋新探》,齐鲁书社1984年版,第89-91页。】,所列篇目皆不出王逸(刘向)本《楚辞》之范围。

(3)《昭明文选》于“骚”类专收楚辞作品,所选有《离骚经》、《九歌》(选《东皇太一》、《云中君》、《湘君》、《湘夫人》、《少司命》、《山鬼》六篇)、《九章》(选《涉江》一篇)、《卜居》、《渔父》、《九辩》(九段选五)、《招魂》、《招隐士》等,不仅篇目皆出自王逸(刘向)本《楚辞》,篇次亦与之相同。又,宋玉作品,《文选》除“骚”类选入《九辩》一篇外,“赋类”另选入《风赋》、《高唐赋》、《神女赋》、《登徒子好色赋》四篇,“对问”类还选入《对楚王问》一篇,足见王逸(刘向)本《楚辞》篇目别为一类,与其他辞赋作品有所不同的观念已深入人心。

(4)顾野王《玉篇》作为六朝间一部重要的字书,征引宏富,保存了很多古书的旧貌。据翁世华统计,今存原本《玉篇》援引楚辞为说者,凡129条【 翁世华《原本玉篇引骚纪要》,翁世华《楚辞论集》,第178-180页。】。自屈原《离骚》至刘向《九叹》,除少数篇目外,几乎都有引用;而且所引不仅有正文,亦有王逸注。据此,翁氏认为顾野王所见《楚辞》乃刘向初集、王逸作章句而尚未附增《九思》之旧本【 翁世华《原本玉篇引骚纪要》,翁世华《楚辞论集》,第182页。】。

(5)上世纪从敦煌文献中发现的《楚辞音》残卷(P.2494),是现存最早的楚辞音注作品。一般认为,此卷乃唐前写本,即《隋书·经籍志》所载“释道骞《楚辞音》”者【 关于该残卷的研究成果颇多,如王重民《巴黎敦煌残卷叙录·楚辞音》(《敦煌学文献》第10卷,兰州古籍书店1990年版,第595-606页;又见于王重民《敦煌古籍叙录》,中华书局2010年版,第275-283页)、闻一多《敦煌旧钞本楚辞音残卷跋》(闻一多《古典新义》,商务印书馆2011年版,第419-425页)、姜亮夫《智鶱〈 楚辞音〉跋》(《中国社会科学》1980年第1期,第163-172页)等,皆可参看。】。该残卷今存八十四行,始《离骚》“驷玉虬以乘鹥兮”之“乘”字,终《离骚》“杂瑶象以为车”之“瑶”字。其体例为随文摘字作注,不仅注释楚辞正文,还兼注王逸注文。据统计,所注字一共283字,其中有93字为王逸注之文字,充分说明其所用底本乃王逸《楚辞章句》【 按:各家统计数字略有出入,此据张金泉、许建平《敦煌音义汇考·〈 楚辞音〉题解》,杭州大学出版社1996年版,第382页。】。

(6)《隋书·经籍志》“楚辞”类小序称:“后汉校书郎王逸,集屈原已下,迄于刘向,逸又自为一篇,并叙而注之,今行于世。”【 魏徵等《隋书》,中华书局1973年版,第1056页。】可知《楚辞章句》即当时最通行之楚辞传本。

(7)洪兴祖《楚辞补注·楚辞目录》所引古本《楚辞释文》【 洪兴祖《楚辞补注·楚辞目录》,第1-3页。】,篇次虽与通行本《楚辞章句》有所不同,但篇目完全一致,可见《楚辞释文》一系之传本亦出自王逸本。

以上例证,足以说明东汉以后王逸(刘向)本《楚辞》对“楚辞”边界的固定。虽然后世仍不免会用“楚辞”一词泛指骚体类文学作品,但是具体谈及作为前代经典的楚辞作品或文本内容时,几乎都会以王逸(刘向)本《楚辞》所收篇目作为依据【 按:宋人黄伯思《校定〈 楚辞〉序》云:“按此书旧十有六篇,并王逸《九思》为十七。而某所见旧本,乃有扬雄《反骚》一篇,在《九叹》之后。”(黄伯思《东观余论》,第180页。)可见唐宋间或存在一种附增扬雄《反离骚》的《楚辞》传本。然此本前人罕有提及,黄伯思所谓“乃有扬雄《反骚》一篇”也明显是将其作为一种有别于通行王逸本的“特例”进行介绍,故与上述结论并不冲突。】。在《楚辞》之外的“楚辞”类作品,并不具备《楚辞》作品的地位。黄伯思谓“自汉以还,去古未远,犹有先贤风概。而近世文士但赋其体,韵其语,言杂燕粤,事兼夷夏,而亦谓之‘楚词,失其指矣”【 黄伯思《校定〈 楚辞〉序》,黄伯思《东观余论》,第179-180页。】,正反映了此种观念。可以说,从《楚辞》编定成书到《楚辞章句》的盛行,通常所谓楚辞,基本被限定在《楚辞》一书的范围内。

《楚辞》自成书之后广泛流传,并成为泽被后世的文学经典。而所谓“经典”一般都有对应的具体作品,不可能是泛化的、模糊的。从这个意义上说,刘向编选《楚辞》,是楚辞奠定其经典地位的前提与基础。与此同时,随着王逸(刘向)本《楚辞》的广泛传播和巨大影响,其他楚辞作品也失去了升级成为“经典”的机会,逐渐被边缘化乃至消亡。《楚辞》一书成为经典的过程,实际也是楚辞被捆绑而逐步走向固化和封闭的过程。

二 宋代“楚辞”篇目更易与概念重塑

通行于世的王逸本《楚辞》共收录先秦至汉代作品35篇,刘勰《辨骚》评曰:“自《九怀》以下,遽蹑其迹,而屈宋逸步,莫之能追。”【 刘勰著、范文澜注《文心雕龙注》,第47页。】可见,即便已被奉为经典的《楚辞》作品,也有高低之分。而另一方面,后世也有为其他未能入选《楚辞》的作品而鸣不平者,如唐代皮日休谓:“扬雄之文,丘、轲乎?而有《广骚》也;梁竦之词,班、马乎?而有《悼骚》也。又不知王逸奚罪其文,不以二家之述,为《离骚》之两派也?”【 皮日休《九讽系述(并序)》,皮日休《皮子文薮》,萧涤非、郑庆笃整理,上海古籍出版社1981年版,第11页。】尽管存在这类质疑,但由于思维观念的惯性,王逸本《楚辞》依然在相当长的时间内“定义”着楚辞。

北宋末期,晁补之首先试探性地对已经长时间固化的《楚辞》篇目进行了调整。晁补之有《重编楚辞》共16卷【 按:晁氏《离骚新序》自称“《楚辞》十六卷”,而晁公武《郡斋读书志》著录作“《重编楚辞》十六卷”,为避免指称混乱,本文依晁公武之说,将其称为《重编楚辞》。】,该书是以王逸本为基础重新编次而形成的新本《楚辞》。晁公武《郡斋读书志》著录曰:

《重编楚辞》十六卷

右族父吏部公重编。独《离骚经》仍故,为首篇。其后以《远游》、《九章》、《九歌》、《天问》、《卜居》、《渔父》、《大招》、《九辩》、《招魂》、《惜誓》、《七谏》、《哀時命》、《招隐士》、《九怀》、《九叹》为次,而去《九思》一篇。【 晁公武撰、孙猛校证《郡斋读书志校证》,上海古籍出版社1990年版,第807页。】

据此,晁氏《重编楚辞》删去了通行本中王逸《九思》一篇,恢复了刘向所编《楚辞》的篇目。该书今虽失传,而其序文仍在。晁氏在自序中对于删除王逸《九思》的原因进行了解释,称:

王逸,东汉人,最爱《楚辞》,然《九思》视(刘)向以前所作相阔矣。又十七卷非旧录,特相传久,不敢废,故迁以附《续楚辞》上十卷之终。【 晁补之《离骚新序中》,曾枣庄、刘琳主编《全宋文》第126册,上海辞书出版社、安徽教育出版社2006年版,第118页。】

考虑到《九思》一篇相传已久,晁补之虽将其从《重编楚辞》中剔除,但依然收录于其所编《续楚辞》第十卷之末,以示谨慎。晁氏的调整虽然微小,甚至可以说只不过是恢复刘向所编《楚辞》的篇目而已,却从行动上向固化已久的“楚辞”经典文本发起了挑战。此举无疑是一次积极的尝试,对后人具有很大的启发意义。

至南宋,朱熹以儒学宗师的身份研治楚辞,撰就《楚辞集注》、《楚辞辩证》、《楚辞后语》三书,在楚辞学史上留下了浓墨重彩的一笔。朱熹对于通行已久的王逸本《楚辞》篇目同样有所不满,因而在编撰《楚辞集注》时正式提出:

《七谏》《九怀》《九叹》《九思》虽为骚体,然其词气平缓,意不深切,如无所疾痛而强为呻吟者。就其中《谏》《叹》犹或粗有可观,两王则卑已甚矣。故幸附书尾,而人莫之读,今亦不复以累篇帙也。【 朱熹《楚辞辩证》,《宋端平本楚辞集注》第2册,国家图书馆出版社2017年版,第125-126页。】

朱熹删减者除王逸《九思》一篇外,还包括东方朔《七谏》、王褒《九怀》和刘向《九叹》三篇,而此三篇皆为刘向所编《楚辞》原本之固有篇目。除批评旧本《楚辞》所收篇目不精外,朱熹还认为旧本中遗漏了一些本来值得入选的楚辞篇目,因谓:

贾傅之词,于西京为最高,且《惜誓》已著于篇,而二赋(引者按:指《吊屈原》《服赋》)尤精,乃不见取,亦不可晓,故今并录以附焉。【 朱熹《楚辞辩证》,《宋端平本楚辞集注》第2册,第126页。】

前引皮日休也就《楚辞》的遴选提出过类似质疑,但皮氏只是限于言辞上表达不满而已,朱熹则用实际行动将自己认可的篇目增补到《楚辞集注》之中。如此,朱熹所撰《楚辞集注》实际包含:《离骚》、《九歌》、《天问》、《九章》、《远游》、《卜居》、《渔父》、《九辩》、《招魂》、《大招》、《惜誓》、《吊屈原》、《服赋》、《哀时命》、《招隐士》等33篇作品【 按:朱熹《楚辞辩证·目录》第三条云:“若扬雄则尤刻意于楚学者,然其《反骚》,实乃屈子之罪人也。洪氏讥之,当矣。旧录既不之取,今亦不欲特收,姑别定为一篇,使居八卷之外,而并著洪说于其后。”(《宋端平本楚辞集注》第2册,第126页。)据此,朱熹《楚辞集注》还附录有扬雄《反离骚》一文。因该文与朱熹《楚辞后语》第十六篇《反离骚》重见,今传端平本《楚辞集注》已将附录之《反离骚》删去。】。

朱熹更易旧本《楚辞》篇目的举动无疑是受到了晁补之的启发,虽然其在时间上晚于晁补之,但是改编的幅度更大,所体现出的变革态度亦更加鲜明。晁补之当初删减王逸《九思》一篇,更多的只是想恢复刘向原编面貌,所谓“因向之旧录云”【 晁补之《离骚新序中》,曾枣庄、刘琳主编《全宋文》第126册,第117页。】。朱熹则将东方朔《七谏》、王褒《九怀》、刘向《九叹》等三篇刘向原编本的固有篇目也一并删减,并且还依照自己的标准增补了贾谊的二篇作品进入《楚辞集注》。可见,朱熹不仅不认可通行之王逸旧本,连同刘向原编的权威性也一并予以否定。旧本《楚辞》本质上只是时代较早的一种楚辞选本,其被奉为经典主要归因于屈宋等人的作品,其余一些作品正如刘勰所言,水准并不是很高,实际达不到“经典”的标准,仅仅因为刘向当初的选录,“故幸附书尾,而人莫之读”(见前引朱熹语)。这就导致《楚辞》一书呈现出“虎头蛇尾”的面貌,与其整体作为经典的形象不太相称。结合这一背景来看,朱熹对旧本《楚辞》篇目的删减与增补,其实是在做两方面的工作:一是去除粗劣,一是增补精华。很明显,朱熹意欲通过此种方式将原本存在缺陷的《楚辞》,改良成一部品质过硬、经得起评鉴的新《楚辞》。这种改良破旧而且立新,实质是一次重构“经典”的行为。在重构过程中,朱熹不仅摈弃了旧本《楚辞》的固有篇目,还将旧本之外的楚辞作品重新拉回人们的视野,一举突破了长久以来由旧本《楚辞》所划定的“经典”范围,无形中消解了旧本《楚辞》的权威性和唯一性。这对于长久以来被《楚辞》所固化的“楚辞”篇目而言无疑是一次解放。

与更易旧本篇目同步进行的,还有朱熹等对“楚辞”概念的重塑。依据“楚辞”词义可知,“楚辞”在诞生之初指的是一种地域文学形式(作品)。它实际包含两方面属性:一是“楚”所代表的地域属性,二是“辞”所代表的体裁属性。如前所述,汉初楚辞盛行,形成了以吴王刘濞和淮南王刘安为首的两大楚辞文学创作群体,虽然这两大群体的所在地吴与寿春,皆为楚国故地,但参与创作者却并非都是楚人。由此可见,“楚辞”的地域属性在汉初的流传中已显露出消解的趋势。在此之后,刘向编纂《楚辞》则更以实际行动为这一趋势推波助澜。刘向编纂《楚辞》一书,在学术史上具备两方面的意义。一为“破”:入选《楚辞》的贾谊、东方朔、王褒等作者,皆非楚人,除贾谊外,其他人似乎也未曾在楚地长期生活过,但他们的作品却被视作“楚辞”而入选。至此,“楚辞”的地域属性已彻底被突破。一为“立”:早期的“楚辞”作为一种称谓,所指比较宽泛,《楚辞》的编纂首次为“楚辞”划定了具体的篇目范围。而刘向也通过编纂《楚辞》一书,从事实上树立了有别于最初涵义的“楚辞”新概念。此概念的内涵如何,刘向并未作出说明。直至王逸编撰《楚辞章句》,才试图对这一新概念作出界定。《楚辞章句·九辩》小序云:

屈原怀忠贞之性……而作《九歌》、《九章》之颂,以讽谏怀王。明己所言,与天地合度,可履而行也。宋玉者,屈原弟子也。闵惜其师忠而放逐,故作《九辩》以述其志。至于汉兴,刘向、王褒之徒,咸悲其文,依而作词,故号为“楚词”。【 洪兴祖《楚辞补注》,第182页。按:标点略有改动。】

在王逸看来,宋玉、刘向、王褒等人悯惜屈原,悲其文辞,“依而作词”,“以述其志”,故号为“楚辞”。这就是说,除了屈原作品是天然的“楚辞”外,王逸(刘向)本《楚辞》所构建的“楚辞”概念可总结为:内容上悲悯屈原、“以述其志”;形式上“依而作词”——为骚体【 按:力之前已指出,《楚辞》中的非屈原作品均为“代屈原设言”之作。参见:力之《从〈 楚辞〉成书之体例看其各非屈原作品之旨》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》2000年第2期,第63-68页。】。按照这一标准,“楚辞”成为一种内容有特定限制(或者为屈作,或者悲憫屈原、祖述其志)的文学体裁。

为了提升整体的经典性,朱熹所撰《楚辞集注》相对王逸本删减了《七谏》、《九怀》、《九叹》、《九思》等四篇作品,增补了贾谊《吊屈原》、《服赋》二文。对照王逸旧本树立的“楚辞”概念,贾谊二文在形式上皆为骚体,但在内容上只有《吊屈原》符合悲悯屈原、祖述其志的标准,《服赋》则不具备这一特征。因此,朱熹新编本《楚辞》不仅对旧本篇目有所更易,还从事实上突破了王逸构建的“楚辞”概念。有破自然亦须有立。朱熹评价旧本中《七谏》、《九怀》、《九叹》、《九思》四文“虽为骚体,然其词气平缓,意不深切,如无所疾痛而强为呻吟者”(见前引),即虽然形式上是“骚体”,但写作水准和思想深度不够,故而予以删减;同时,他又称赞贾谊《吊屈原》、《服赋》“二赋尤精,乃不见取”(见前引),因增补入《楚辞集注》。可见在朱熹心目中,“楚辞”除了形式上为骚体外,内容上还需符合“深切”或者“精”的条件。总结来说,朱熹所谓“楚辞”大概即指意旨精深的骚体作品。朱熹重塑的新概念延续了旧有概念对于骚体的体裁界定,但将内容方面的限定条件由原来的“悲悯屈原、祖述其志”改换为“意旨精深”。比较而言,前一种标准更为客观,也更容易把握;后一种标准则显得过于主观,毕竟不同的人对于同一作品思想内涵的理解不可能完全相同,何为深切,何为浅薄,实难一概而论。正因如此,朱熹通过更易篇目而重塑的“楚辞”概念,指向并不明确,边界也比较模糊,潜藏着一种不稳定的发展动向,逐步开启了以个人主观标准定义“楚辞”的新时代。

有宋一代,不仅“楚辞”文本(篇目)与概念都被重新构建,楚辞学研究的本体亦得以开拓。这主要体现在宋人对“楚辞”类作品的关注与搜集上。《楚辞》成书之后,“楚辞”类作品的创作并未停歇,但因《楚辞》篇目固化,除王逸《九思》这种特殊情况外,其他“楚辞”作品难以再进入《楚辞》之中,所以这些新出的“楚辞”作品往往散见各处,未曾归为一类。考《隋书·经籍志》、《旧唐书·经籍志》、《新唐书·艺文志》三部史志之“楚辞类”,除《楚辞》相关注本外,所载录的“楚辞”作品只有杨穆《楚辞九悼》一卷。早期“楚辞”作品逐渐消亡,后出“楚辞”作品又大多散落无归,这一趋势带来的结果是可供探讨的“楚辞”作品仅有《楚辞》一书,“楚辞”之学逐渐成为《楚辞》之学。在这一背景之下,同样是北宋的晁补之最早开始搜罗整理《楚辞》之外的“楚辞”作品。晁氏除纂有前述《重编楚辞》十六卷外,还编纂有《续楚辞》及《变离骚》各二十卷,惜今已不传。晁公武《郡斋读书志》著录《续楚辞》曰:

择后世文赋与《楚辞》类者编之。自宋玉以下至本朝王令,凡二十六人,计六十篇。各为小序,以冠其首。【 晁公武撰、孙猛校证《郡斋读书志校证》,第808页。】

又著录《变离骚》曰:

公既集《续楚辞》,又择其余文赋大意祖述《离骚》,或一言似之者为一编。其意谓原之作曰《离骚》,余皆曰《楚辞》。今《楚辞》又变,而乃始曰《变离骚》者,欲后世知其出于原也,犹服尽而系其姓于祖云。所录自楚荀卿至本朝王令,凡三十八人,通九十六首。【 晁公武撰、孙猛校证《郡斋读书志校证》,第809页。】

据此,晁补之《续楚辞》、《变离骚》二书共收录先秦至宋代的“楚辞”类作品156篇,数量相当可观。诚如朱熹所言,“凡词之如骚者已略备矣”【 朱熹《楚辞辩证》,《宋端平本楚辞集注》第2册,第209页。】。

在此之后,朱熹也效仿晁补之编成《楚辞后语》一书,“以晁氏所集录《续》《变》二书刊补定著,凡五十二篇”【 朱熹《楚辞后语目录序》,《宋端平本楚辞集注》第3册,第6-7页。】。相较于晁补之的广泛搜罗,朱熹则树立了比较严格的编选标准,“考于辞也宜益精,而择于义也当益严”【 朱熹《楚辞后语目录序》,《宋端平本楚辞集注》第3册,第7页.】,故而《楚辞后语》的篇目比晁氏二书大大减少,更像是历代楚辞作品“精选集”。

尽管晁、朱二人编选“楚辞”的标准宽严有别,但都对长久以来固化的“楚辞”观念形成了冲击,为解绑“楚辞”作出了贡献。尤其是晁补之所纂《续楚辞》、《变离骚》二书,是旧本《楚辞》成书以来,首次有人对分散各处的楚辞作品进行的汇总整理,具有十分重要的学术史意义。汉宋间的楚辞学史,在某种程度上已成为“《楚辞》学”史,而晁氏搜集到的这些“楚辞”作品,彻底跳出了由旧本《楚辞》所划定的圈子,向世人展示出一个开放的、宽泛的“楚辞”作品集。通过梳理这些作品,能够清晰地揭示历代楚辞创作的盛衰起伏,反映出比“《楚辞》学”更为全面的“楚辞学”发展面貌。

三 文本革新效应下元明清楚辞学多元面貌的形成

宋末以来,程朱之学成为官学,朱熹本人的地位不断提升,相关著述也被大量刊行,《四书章句集注》等经典注本更成为官方指定的科考教材。《楚辞集注》一书虽非经学著作,但亦流传颇广。检相关书目,元明清时期所刊刻的《楚辞集注》版本共有51种,而与之相对应的,王逸《楚辞章句》的刊本为18种,洪兴祖《楚辞补注》的刊本为10种【 按:三书在元明清时期的版本数目主要依据姜亮夫《楚辞书目五种》(上海古籍出版社1993年版),崔富章《楚辞书目五种续编》(上海古籍出版社1993年版)、《楚辞书录解题》(高等教育出版社2010年版),以及《中國古籍总目》(中华书局、上海古籍出版社2012年版)等书目中载录的现存与亡佚版本统计得出。需要指出的是,相关书目或成书较早,不乏疏误;或成于众手,失于核验;甚至有各书所载互相矛盾者。故上述统计数字不能保证十分精准,但总体来说误差不会太大,作为一种参考,不会影响本文得出的结论。】。据此,朱熹《楚辞集注》在元明清三代的刊刻次数几乎是王逸《楚辞章句》与洪兴祖《楚辞补注》二书刊刻次数的两倍。单从传播广度上看,可以说宋代以后朱熹《楚辞集注》已经成功取代了旧本《楚辞》的地位,成为最主流的“楚辞”文本。

随着《楚辞集注》在后世的盛行,朱熹破旧立新、重构“经典”的观念与行为,也凭借该书的传播得到了广泛的普及和认可。元明清时期,学者尊奉朱熹的同时,亦纷纷起而效之,因而新编《楚辞》文本迭出。依据相关书目著录,元明清时期的各类楚辞学著作多达百余部,其中《离骚》单注本30部,《九歌》单注本3部,《天问》单注本7部,楚辞作品集6部,其余全部为新撰之楚辞注本【按:其中包含少量评点(选)本。又,上下文相关数字皆据姜亮夫《楚辞书目五种》,崔富章《楚辞书目五种续编》、《楚辞书录解题》三书统计得出,未必十分精准,可作为一种参考。】。为了对这些新编《楚辞》文本的面貌有更加具体的认识,下面以王逸旧本篇目作为参照标准,将元明清(基本为明清)时期新撰楚辞注本中有篇目可考者(64部)略作归纳探讨。

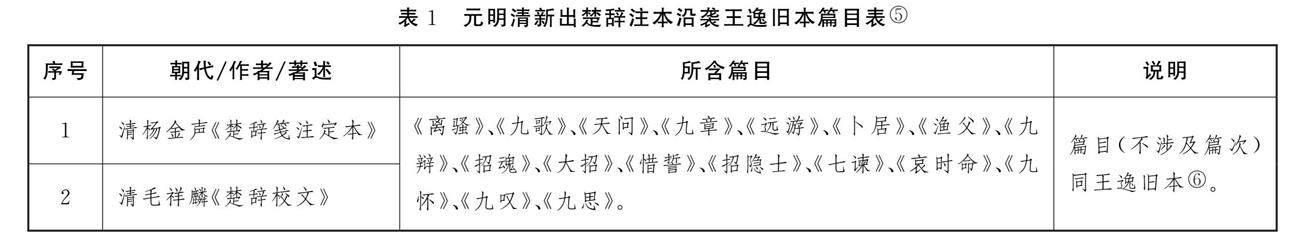

第一类,沿袭王逸旧本篇目者,详情参见表1。纵观元明清三代,沿用王逸旧本篇目的楚辞新注本仅有2部,与同时期产生的楚辞注本总量相较,所占比例可谓极低,充分显示出宋以后旧本《楚辞》影响力的急剧下降。

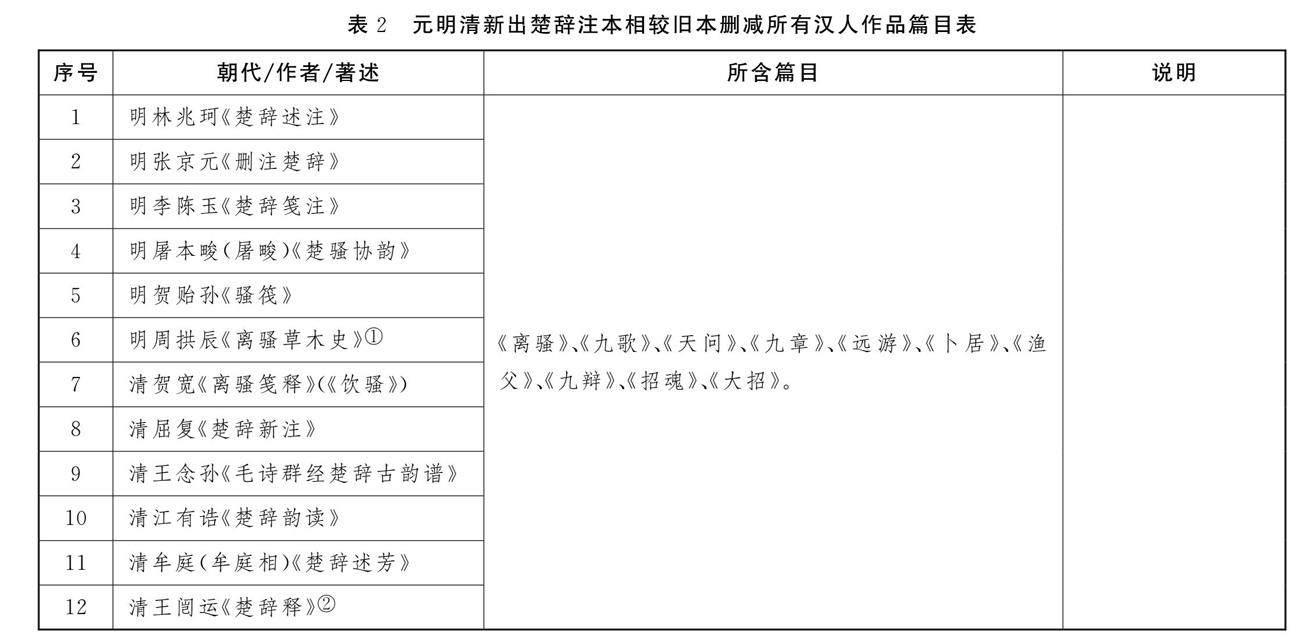

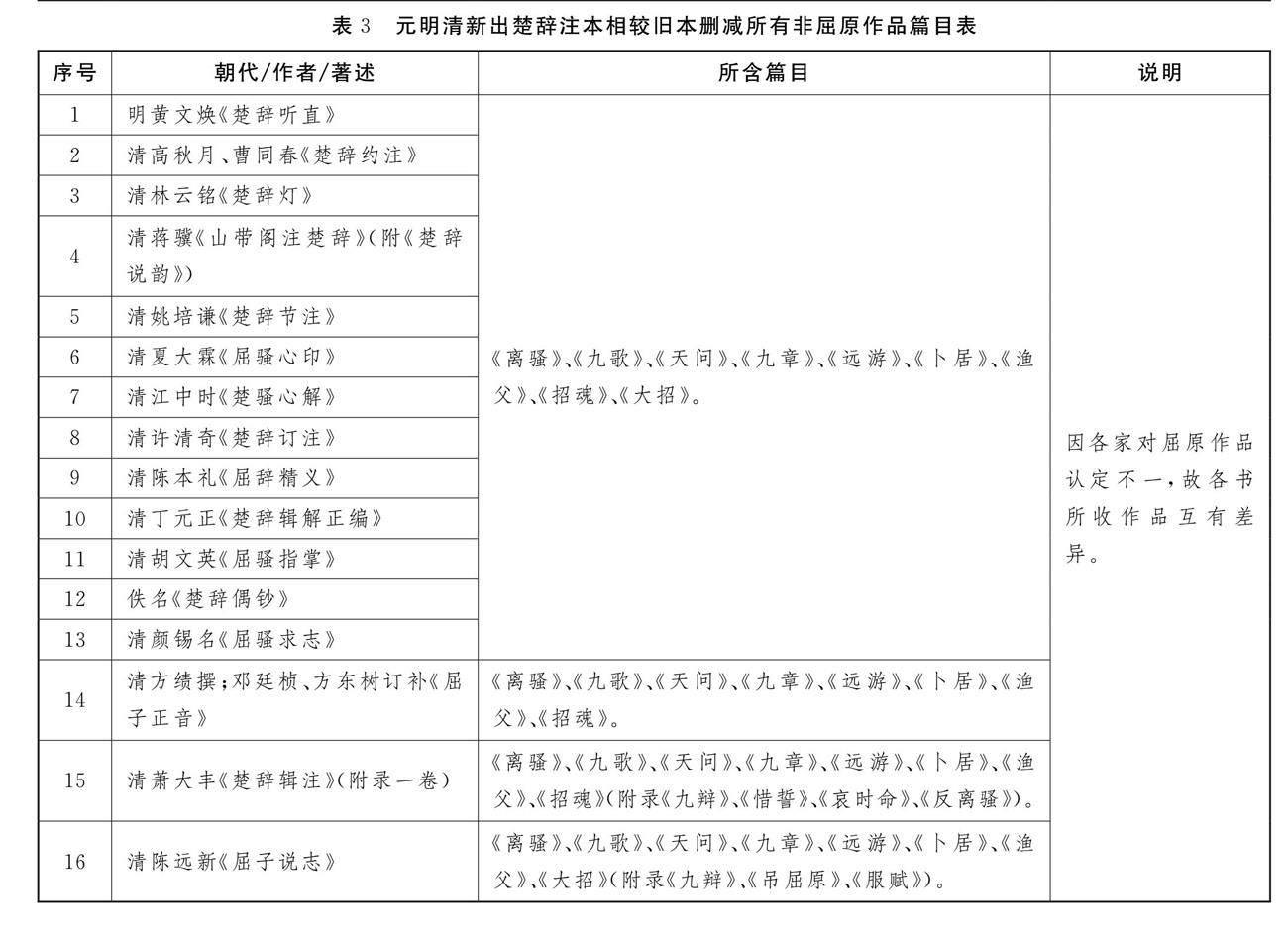

第二类,相较王逸旧本篇目有所删减者,详情参见表2-表4。此类著作共有43部,依据各家所删减篇目的性质又可将其分为三种情况。第一小类,相较旧本删减所有汉人作品者,共有12部著作。第二小类,相较旧本删减所有非屈原作品者,共有28部著作。因各家所认定的屈原作品数量不同,所以此28种著作各自包含的篇目并不完全一致,而差异则主要集中于作者存在争议的《招魂》、《大招》二篇。第三小类,相较旧本删减所有非屈原作品以及部分屈原作品者,共有3部著作。这类著作可看作是屈原作品的精选集,因为各家偏好不同,故而3部著作所选篇目亦不同。

第三类,相较王逸旧本篇目既删又增者,详情参见表5-表6。此类著作共有16部,具体可分为两种情况。第一小类,篇目与朱熹《楚辞集注》相同者,即相较王逸旧本删减《七谏》、《九怀》、《九叹》、《九思》四篇,增加《吊屈原》、《服赋》二篇,相关著作有7部。第二小类,篇目与《楚辞集注》不同者,共有9部著作。此9部著作相较旧本删减篇目最少者为四篇,最多为九篇;增补篇目最少者为二篇,最多为十四篇。而需要说明的是,所删篇目无一例外都包含《七谏》、《九怀》、《九叹》、《九思》四篇,即《楚辞集注》所删篇目;而所增篇目则以《吊屈原》、《服赋》最为常见,亦《楚辞集注》之新增篇目。其中增补篇目最多的《文体明辨·楚辞》一书,所增十四篇作品虽非《集注》新增篇目,但全部出自朱熹《楚辞后语》。由此可见,此9部著作之篇目虽然与《楚辞集注》有所不同,但都很大程度上受到了《楚辞集注》的影响。

第四类,相较王逸旧本只增不删者,详情参见表7。这类著作共有3部,所增补的篇目主要为《吊屈原》、《服赋》、《反离骚》三篇,皆为《楚辞集注》新增附之篇目。如此操作,既维护了王逸旧本的面貌,又兼容了朱熹新增的篇目,试图弥合王、朱二家的用意十分明显。

通过以上归纳分析可以看出,旧本《楚辞》在宋代以后不仅刊刻频次远远落后于朱熹的新本《楚辞》,影响力亦大大减弱,新出楚辞注本中绝少有沿用其篇目者。与之相对,朱熹所撰《楚辞集注》不仅流传广泛,其增删旧本重构新本的行为,更是对元明清新出楚辞注本产生了巨大的影响。值得注意的是,这种影响不仅仅或者说并非表现在后世对《集注》篇目的袭用上,而更多的是表现在后世对朱熹突破旧本限定重构新本这一精神的继承上。实际上,朱熹《楚辞集注》虽然在宋以后流传甚广,但是新出楚辞注本中沿用其篇目者并不多,具体说来,仅有上文表5所列7部而已。即便将表6那些篇目虽不完全相同但明显受到《集注》影响的9部注本算上,一共也不过16部。在元明清新出楚辞注本中占比尚不足四分之一,并非主流。真正在元明清新出楚辞注本中占据主流(近七成)的是前述第二类“相较王逸旧本篇目有所删减者”,即表2-4所列43部注本。这类注本的编撰者大多同朱熹一样,对旧本《楚辞》篇目有所不满,而原因则多种多样。如张京元评王逸本曰:

屈平、宋玉、景差之徒,皆楚大夫也,故《离骚》等篇称“楚辞”焉。王逸注《楚辞》十七卷,并刘安、贾谊、严忌、东方朔、王褒诸人之作,具载集中。彼汉人自为汉语,冒楚于汉,其义何居?……汉诸君子沿波袭流,情不肖貌,效颦增丑,代哭不悲,总属葛藤,自当削去。匪云陋汉,亦自张楚云耳。【 张京元《删注楚辞引首》,《删注楚辞》,国家图书馆出版社2014年版,第1页。】

这是以名实相符的标准进行评判,要求“楚辞”必须符合“楚”的特性。与之类似的,方承章亦认为:“以似楚者而反足为楚咻,则无论朱氏(引者注:指朱熹)为杂,即王氏(引者注:指王逸)阑入之禁亦已宽矣。维楚有辞,归之楚人可也。”【 方承章《楚辞述注序》,林兆珂《楚辞述注》,吴平、回达强主编《楚辞文献集成》第6册,广陵书社2008年版,第3688-3689页。】在他们看来,为了维持“楚”的特性,旧本《楚辞》中的汉代作品可尽数删去,所谓“非敢有所去取,不以祢溷宗也”【 林兆珂《楚辞述注·凡例·录篇》,吴平、回达强主编《楚辞文献集成》第6册,第3704页。】。此外,不少学者认为只有屈骚能上继《诗经》,如蒋之翘云:“窃论孔公删后《诗》亡,能变《诗》而足以存《诗》者,惟是(引者注:指《骚》)。”【 蒋之翘《楚辞序》,蒋之翘《七十二家评楚辞(七十二家批评楚辞集注)》卷首,吴平、回达强主编《楚辞文献集成》第22册,第15894页。】陆时雍亦称自己将所收屈作“概题以‘楚辞者”,“备楚风也”【 陆时雍《楚辞疏·楚辞条例》,第1-2页。按:陆时雍《楚辞疏》见前文表7,然如前文注释所揭,此书主体为陆时雍认定的屈原作品,归入表3亦可,故此处加以引述。】。那么对比之下,旧本《楚辞》之中的非屈之作就不免有“滥竽充数”之嫌。胡文英曾评价道:

今观诸作,谓抒其感愤则得矣,至和平恳恻、有关于性情政治之得失,终莫能与屈赋并也。【 胡文英《屈骚指掌·凡例》,吴平、回达强主编《楚辞文献集成》第15册,第10605页。】

而林云铭、蒋骥的言辞则更为激烈:

余止知注屈,不知屈之外尚有人能续,尚有人敢续者。况变风变雅,实起于创,即有学步邯郸,断无后来居上。今一概从删。【 林云铭《楚辞灯·凡例》,吴平、回达强主编《楚辞文献集成》第11册,第7358页。】

原赋二十五篇,情文相生,古今无偶。《九辩》以下,徒成效颦;晁《录》所载,弥为添足。今例不敢以唐突也。【 蒋骥《山带阁注楚辞·楚辞余论》,上海古籍出版社1984年版,第180页。】

尤其值得一提的是,作为上个时代“楚辞”文本革新代表的《楚辞集注》,在新兴的“楚辞”观念下,也被视为过时的“原本”而遭到批判:

《楚辞》原本,皆有《续离骚》诸作,缀附末卷。大约无屈子之志,而袭其文,犹不哀而哭,不病而吟。词虽工,非其质矣。【 林云铭《楚辞灯·凡例》,吴平、回达强主编《楚辞文献集成》第11册,第7357-7358页。】

对于这些被删汰的篇目,诸家大多认为其情志、文辞等难以追摹屈辞,徒有其形而未得其神。诸如此类的说辞,与朱熹评价《七谏》、《九怀》、《九叹》、《九思》四篇“虽为骚体,然其词气平缓,意不深切,如无所疾痛而强为呻吟者”并无本质上的区别,唯批判对象与程度不同而已。应该说,各家对于旧本篇目的删减行为,或多或少都受到朱熹增删观念的启迪,他们勇于突破旧本篇目限定、重构新本的精神实际都导源于朱熹。随着《楚辞》“定本”观念被打破,各家按照各自的理解来划定“楚辞”篇目,互相之间颇有差异。例如,代表最主流情況的前述第二类楚辞注本,参照表2-表4的划分,此43部注本的篇目竟然可以细分为11种不同类型,可谓“各树一帜”。

上述情况说明在经历了篇目更易与概念重塑的整体转型后,楚辞学的发展已进入到一个新时代。从文献学视角来看,这一时代的“楚辞”文本呈现出两个重要特征。

其一,“权威”的消亡。一方面,王逸旧本的权威性已不复存在;另一方面,尽管朱熹《楚辞集注》的影响很大,但新出楚辞注本更多的是继承了朱熹勇于增删的精神,而对其所划定的“楚辞”篇目的接受度并不高,并未形成新的权威。

其二,“经典”的多元。受朱熹重构“经典”举动的启发,元明清学人纷纷将个人的主观标准施用于“楚辞”文本的编选上,而因各家“楚辞”概念互有差异,此时期新出“楚辞”文本呈现出非常多元的面貌。

不过值得注意的是,这种多元差异之中也隐约显示着一种趋势。以前述诸多注本中占比最大的第二类“相较王逸旧本篇目有所删减者”(见表2-表4)为例,所有43部注本都将汉人作品删去,其中更有28部注本连所有非屈原作品亦加删汰,只保留了屈原作品【 按:前文表4所列3部注本连屈原作品亦有删汰,但此3部中有2部是楚辞音注类著作,重在辨音,并不涉及“楚辞”观念,故暂不列入上述讨论。】。可见在经历了汉、宋因革之后,此时期的“楚辞”观念又有重回“原点”的态势。这种转向其实也有迹可循:元明以来,文学复古之风渐盛。元代祝尧提出“心乎古赋者,诚当祖骚而宗汉”【 祝尧《古赋辨体》卷三《两汉体上》,中国国家图书馆藏明嘉靖十一年(1532)刻本,第2册,第4页。】的口号;明前期辞赋尚承元风以“宗汉”为主,至明中期则“已渐移为‘祖骚一派”【 劳秦汉《中国诗歌声韵演变发展史稿》,四川大学出版社2020年版,第260页。】。前七子领袖李梦阳主张“究心赋骚于唐、汉之上”【 李梦阳《潜虬山人记》,李梦阳撰、郝润华校笺《李梦阳集校笺》,中华书局2020年版,第1617页。】,认为唐代以前的赋、汉代之前的骚才是学习的榜样,他和何景明都宣称“汉无骚”、“唐无赋”【 李梦阳《潜虬山人记》,《李梦阳集校笺》,第1617页;何景明《杂言十首》,何景明《何大复集》,李淑毅等点校,中州古籍出版社1989年版,第666页。】。之后的胡应麟亦倡“骚盛于楚,衰于汉,而亡于魏”之说【 胡应麟《诗薮》,上海古籍出版社1979年版,第6页。】。并且,随着对“骚”、“赋”文体差别的体认,学人们开始有意识地将处于“源”的骚和处于“流”的赋区别开来。在这种时代风气的笼罩下,楚辞学人自然也会受到影响。明末蒋之翘即谓:

予闻“秦无经”、“汉无骚”。骚之为道,要必发情止义,兴观群怨之用备,而又别为变调者也。噫!何难甚哉。倘持此论以求之,即宋、景诸人犹不能及,何况曰汉,又何况曰汉以后耶?【 蒋之翘《楚辞后语序》,《七十二家评楚辞(七十二家批评楚辞集注)》四集《楚辞后语八卷》卷首,吴平、回达强主编《楚辞文献集成》第23册,第16417-16418页。】

明清之际的周拱辰也表示:“《株林》、《溱洧》之后无《诗》,《九辩》、《大招》之后无《骚》。非无《骚》也,有意拟《骚》,《骚》之所以亡也。”【 李际期《离骚草木史叙》,周拱辰《离骚草木史》卷首,黄灵庚点校,上海古籍出版社2019年版,第1页。】同样是在发挥“汉无骚”的观点。而另一方面,从楚辞学自身的发展来看,早先朱熹为“楚辞”重塑的“意旨精深”的评判标准偏于主观,后世诸家为了突显所选“经典”的合理性,就只能从“精深”方面做文章,因此所谓“楚辞”的写作水准和思想深度愈发被强调,最终只有屈宋等人甚至只有屈原本人的作品才不会被訾议,才有资格称作“楚辞”。明代陈仁锡甚至说:“以原比之左氏、相如、扬雄、庄周,可谓冤极;以宋玉、刘向、王逸诸人作合为‘楚辞,可谓辱极。”【 沈云翔《八十四家评楚辞(八十四家评点朱文公楚辞集注)·总评》,吴平、回达强主编《楚辞文献集成》第23册,第16724页。】因知在朱熹重塑“经典”举措的影响下,此时期楚辞学内部的观念变革趋向亦恰恰与外在的复古思潮相契合。内外两重因素的相互作用,可能正是造就此时期楚辞学多元化发展格局下,主流“楚辞”文本趋向回归原始形态的动因。

四 余论

宋代学人对“楚辞”文本(文献)及概念的重塑行为及其表现出的革新思想,促进了后世楚辞学多元化面貌的形成,使“楚辞”呈现出一种篇目不定、观念互歧的“混乱”状态。楚辞学在进入20世纪后进一步蓬勃发展,但就文本(文献)层面来说,一定程度上仍然延续着明清楚辞学的发展态势。这主要体现在以下两个方面。

其一,“楚辞”篇目的多元化。以近百年产生的代表性楚辞注本为例,如郭沫若《屈原赋今译》,陆侃如《楚辞选》,姜亮夫《(重订)屈原赋校注》,马茂元《楚辞选》、《楚辞注释》,刘永济《屈赋通笺》,黄寿祺、梅桐生《楚辞全译》,陈子展《楚辞直解》,蒋天枢《楚辞校释》,王泗源《楚辞校释》,汤炳正《楚辞今注》,金开诚《楚辞选注》、《屈原集校注》等,其中沿用王逸旧本篇目者有王泗源《楚辞校释》、汤炳正《楚辞今注》两部;黄寿祺、梅桐生《楚辞全译》除王逸本篇目外,另收贾谊《吊屈原》、《鵩鸟赋》二篇;马茂元《楚辞选》及金开诚《楚辞选注》所选除屈宋作品外另收《吊屈原》、《招隐士》二篇;其余各家注本则只收先秦作品,甚至只收屈作并直接题作“屈原赋(集)”。可见现代诸家认定的“楚辞”同样呈现多元化的态势,但又以收录屈宋等先秦作品为主流。

其二,“楚辞”概念的多重性。现代学人关于“楚辞”概念的表述,都力图兼容历史上存在的各种“楚辞”观念。金开诚颇具代表性,他说:

流传到今天,它(引者注:指楚辞)已具有三重含义:第一,它指的是出现在战国时代、楚国地区的一种新的诗体。第二,它也指战国时代一些楚国人以及后来一些汉朝人用上述诗体所写的一批诗。第三,它也指汉朝人对上述这一批诗进行辑选而成的一部书。【 金开诚《楚辞选注·前言》,北京出版社1985年第2版,第1页。】

金开诚这里归纳的几种含义互有交错,兼顾了“楚辞”从古至今的诸般形态,也共同塑造了现代人对于“楚辞”的基本印象。

上述两方面特征造就了现代楚辞学研究内容的丰富与宽泛,但也存留了自身边界模糊的问题。随着文体学研究的勃兴与辞赋研究的精细化,这一问题愈发凸显。现代所谓“楚辞”,本质上是一种多重历史形态的层累集合体,如何从学理层面为“楚辞”概念与文本(文献)范畴作出合适的界定,似乎仍旧是现代楚辞学学科建设与发展的任务之一。

说明:本文初稿曾在“2023宜昌秭歸·屈原及楚辞学国际学术研讨会暨中国屈原学会第十九届年会”上进行过简要报告,特此说明。

[责任编辑:唐 普]