锁

张静年

黄昏时分的岔口,有一只米黄色的小生灵在遥望。

这只小狗专注地望着一个方向,动也不动。大概它还记得主人是从哪里消失的,望得那样专注,以至于我从身旁走过也丝毫不动。

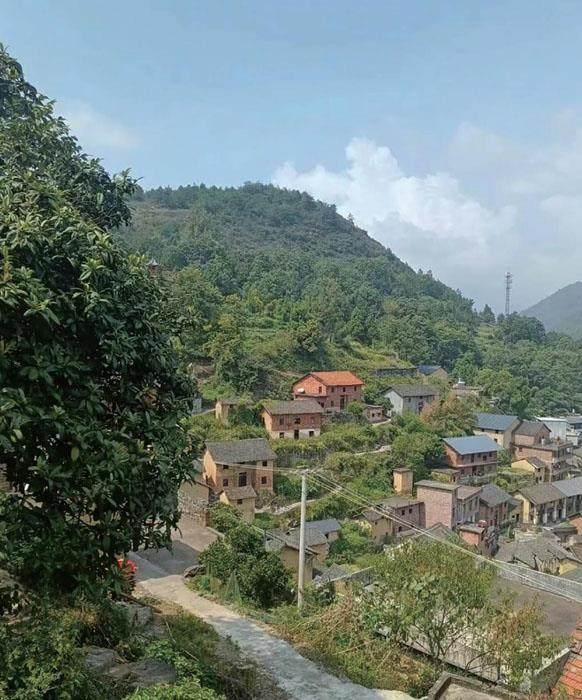

乡间的世界,变化甚少。即便多年之后回到村子,多数地方还是旧时模样。想了很久,我还是记不起来回乡的路。两位老人走后,村里的房子再也没去住过了。我对爷爷的唯一记忆是他坐在老屋卧房土黄的门框后面,脊梁紧贴着褪色的藤椅,他穿着藏青衣裤,大裤腰松松垮垮地翻下来,脚上的鞋子没印象了。记忆里,他就像镶嵌在门框里的一张默片,看不清膝盖以下的裤腿。但他的确朝我笑着,两侧花白的眉毛垂下来,微微地颤动。记忆里,他只是笑,也不说话。

祖屋大门上的锁锈迹斑斑,好像两只振翅待飞的鹤,只是有些斑驳了,乍一看像只胖胖的小鸡。想开门进屋,锁在我的努力下挣扎了半天,纹丝不动。“砸了吧!”父亲在一旁说道,我犹豫着,虽然要重新踏入我的故土,但不想破坏这份安宁与完整。在老房子前,我竟然像不速之客一样不知所措。

山下开着杂货店,是村里最早的供销社改造的,我到这里寻找可以开锁的小油壶。这种小油壶有银白的金属皮,扁圆的瓶身,几厘米长的细嘴。我拿了油壶回到祖屋房门前,才发现大门板裂了几道不大不小的缝隙,一丝丝凉风从里面钻出来,门后小院子里的花草树木貌似也从这里挤出来。我把一些棕黑色的机油倒进锁孔的缝隙中,继续捣鼓起来。凑近那些缝隙,眯起眼睛使劲往里瞧,只能看到一团团模糊的绿色光影。本来这些模糊的绿影是不能在缝隙里看到的,因为大门后面除了房子,曾是光秃秃的一片。后来家里人计划着在房门两侧各植一棵石榴树,到了六月份,乱蓬蓬的枝叶应该比以前高很多了,树干上应该有许多摇摇欲坠的蝉蜕了。井边那棵桂花树,阳光筛过的叶子一闪一闪的,桂花飘落,在悄无声息的深夜里掉到井水里。西屋后面还有枇杷树,它的身躯荫盖了大半个房子,挂着毛茸茸的果子。为了靠近它,我不得不爬上房顶,蹑手蹑脚,生怕惊动了檐下的生灵。当我走近屋顶荫蔽的枝丫,视线与房顶平行的那一刻,天很蓝,一点也不遥远。随着房前屋后冷不丁地冒出一株油菜花来,我就知道春天来了。过不了多久,田间地头,路边野坡,都会爬满油菜花。那时,家家户户飘出春卷、艾叶的鲜香,池塘的肥鱼,加上香油炒一盘香椿,日子就在袅袅炊烟中溜过去了。

后来,我在百里之外的城市生活,去千里之外的城市上学,很少回来。直到那天父亲告诉我,老家的房子由于长久没有人居住,就要卖给别人了。当我意识到要与老房子永别的时候,一种难以言喻的孤独感升至喉咙顶端,还有后悔与忧伤。小说家聚斯金德在小说《鸽子》中描述了房子与人的关系:“这是他在这个动荡不安的世界的安全岛。是他牢靠的支撑点,是他的庇护所,是他生活中唯一被证实可以依赖的东西。”房子是安全岛,是遮羞布,是母体。我想,对于二位老人而言,亦是如此。在医院确诊后,我留爷爷在城里住,他执意要回家。他说:“你们有你们的生活,我在自己的房子里更自在。”他在生命的最后三个月里,除了听戏、喝茶,便是整日打理院子里的花草。他缩着瘦小的身子,颤抖的手随着身体发力,手略微一停,舒一口气,又继续了。弓着的身影,单薄、执拗,他是多么欢喜,像一芯小小的火苗,亲手打理生活、规划未来。阳光下,身后的祖屋被爷爷的身影衬托得熠熠生辉,看不出一点生命衰败的迹象。

有时,我会在心里与老房子对话。它所指向的是家的来路。此时透过缝隙,我隐约看见屋里摆设的年代久远的家具。这些家具过去是起居相伴的侍从,现在是唯一留下的历史见证。他们在幽暗和失落中默默地诉说。那些几十年来一直固定摆放在各处的家具、每一扇门窗都布满了生活的擦痕,地板和廊道叠印着生活留下的脚印,还有那面挂满年画、陈年旧影的墙壁,我甚至可以看见倚靠的痕迹。皲裂的圆桌、短了一截的写字台、低矮的小饭橱,它们曾以崭新的面貌构建简单却温馨的家庭场景,收藏着一家人的喜怒哀乐,我们相互依存的感情在这里产生。还有什么比静默的时间有更大的力量来改变万物呢?想当初,爷爷和奶奶来到这里,这大半世的滋味,尽在那一砖一瓦里了。一辈子的千头万绪,亦不过房前屋后的几度春秋。我自认为是个无神论者,对于人死后的世界没有过多的思考。那个世界对一个少年来说似乎过于遥远。爷爷奶奶走后,我重新思考過生命的模样,当我与老房子对视,我一次比一次平静。奇怪的是,这次回来后,我觉得我与房子之间的某种交流打通了,仿佛一种血脉源头的重新相认。

我知道“故乡”之“故”是“旧”的意思。对比当下的“新”,我怀念的是乡野的精神质地。在城里,没有猪哼鸡鸣,也没有泥泞,楼房就像一只只悬空摆荡的鸟笼,永远不可能有故乡的丰渥,没有乡野星光的夜晚,看不见灵魂的归路。故土的可贵在于它散发恒远的体味,有时在疾驰的车窗后看田野中的花草林木,一片繁荣;有时登上山巅凝望远处,平畴万里。千眼万眼的繁华,最需要感念的是朴实而沉着的泥土,而故乡常是和泥土最亲近的。两条真实的腿走在这片属于家的泥土上,泥中的湿凉向全身奔散而去。刹那间,我被挑醒了,泥土包容万物,万物复归尘土。我们背井离乡,但也总有故乡,最后收容我们的其实还是土。故乡的土里有根,那抓着土的须,长在游子的脸上。

曾听闻一个传说,人死后,魂魄会把生前在世上的足迹再走一遭,重新体验一回生平,再去阴间交差。走过的桥梁、坐过的渡船,无论怎样的路,纵然桥梁已经毁损、渡船已经沉没,那些封存的足迹,在魂魄回访之时会重新一一显现。这也许是一个为依恋故乡的人编织的童话,这童话说的是一种逆向的回溯,让我们扪心自问,反顾来路,回溯血脉的上游。

记忆,正装点着夕阳的嫁裳。重临老屋,想回忆旧日的欢笑,好像孩提第一次穿上新衣,在后台等待演出。也看到屋檐下斜照的光影,昏黄落在土墙上,晚霞正暖暖地灿开在天边,非常古典、温存地留在一大片稻田之上,也照在我的衣衫上。吮吸向晚的习习清风,不由得想起一首遥远的诗歌:

柔美的故乡啊,

没有行人也没有建筑,

夕阳把天庭的安静,

用晕红和淡黄的色调说出来,

我没有及时记下这偏僻的土地,

靠近的是哪一村哪一站,

因此再也无法寻找。

掉落脐带的我们是断不了奶的孩子。爷爷弥留之际,将家谱交给父亲,嘱咐他重新修订。打开装家谱的灰布包裹,我仔细端详,这本用毛边纸裁成的册页,颜色浅黄,摸起来厚实,闻起来有一股墨香。信手翻阅,有一页竟还夹着一枚不知哪年哪月的花瓣,干瘪的花瓣压着的,有长辈、父母、兄嫂。我又拿起笔,饱蘸墨汁,学着馆阁体,靠着我父亲那边,用力勾画出自己的名字。这时才明白,对于不识字的爷爷而言,家谱的一撇一捺、一钩一折,不是文字,不是书写,而是描画着一幅饱含生命的家族图腾,他比识字的人看得更清楚。

两位老人的墓碑孤寂地耸立在祖屋不远处的树林深处,周围的野草已高过我的惭愧,甚至还有野生的树苗旁逸斜出,滞重的夕阳下,几头老牛甩打尾巴,吃着浅草,碑上的字泛着道道红光。继而立于泥地,而后蹲在墓碑旁,猛一抬头,起身,看到父亲两鬓斑白,手禁不住抖动。祭拜了二位老人,现在他们是两个靠在一起的土丘,一旁大树参天,早已亭亭如盖,掩映着一双坟茔。蹲坐墓碑,四顾茫然,亲人们四散各处,湮没在大千世界的各个角落,谁还在意这片土地、这些坟茔?那刻的我脚下如有千钧,奋力挣扎却迈不开步。

我曾离开故土的坚忍,挥别村庄的晚云,割断古老日子里的温情,在霓虹灯光下追逐繁华。想到那些汲汲于土壤田埂的乡人,也想到家乡的亲人,我一味沉湎于自我的唯美与失落,父母只在幼年时向我提及那些粗茶淡饭的日子,而年幼的我也做不到真正的有所体悟。就这样,我以为告别了田园,就可以奔向崭新的天地,在放逐的悲哀里,忽然体会了古老消逝的美好,于是不得不重新认可故乡的爱与扎根。

原本已经绯红的夕阳更加绯红了,然而我只能默默地神伤,为自己难得的归来感到后悔。这次我提前定了高铁车票,风风火火地赶回来,我要在这座房子还属于我的时候再次回到她的怀抱。爷爷将要离开世界的时候,我还在外地,没能陪伴他走完最后的路。也许,这就是那把锁始终不愿意打开的原因?

我始终在猜想,这把锁必然曾留过先人的手泽,在那个时代,一起在悲困的日子里患难过。开启与锁合之间,铁锈,大概是从锁身最不起眼的凹槽锈起,厚重暗黑的色调蔓延开来,因为触摸的关系而深浅不一。氧化作用迟缓且有侵蚀力,如今,透过交替岁月的变革,整个锁身都掩映在铁锈之下。

我无法揣测这把锁的制造日期,时间只是一种过去的象征。可能某一个冬天,爷爷静静地坐在小院中,端详一砖一瓦建起来的屋子,眉关渐渐松弛下来,他走向屋子,摸一摸门口那把锁,将一手泥印留在上面,一言不发地想着什么,想了许久,才转身离开。后来,那个时代过去了,他也留下一些遗物,包括那把锁。人是没有能力划分时间的,人对时间的概念,只有過去和未来。时代,好像永远颠沛流离。上一代人勇敢地挣脱泥泞,却也保留着谦忍立命的心态,而这心态仿佛随着城市的扩张逐渐消弭,以至于这一代迷茫地淹没在投机与追逐中。我们是多么戒惧,时代之变使得当下的人也多一份担心。人总是这样的,相对于过去的事,往往祈求获得寻觅的意愿。黑白相框里的爷爷和奶奶,双双看着子孙后代长大,在繁杂的社会中与别人竞争。一个年代一不小心走得无影无踪,而另一个年代早已续接而起。

在锁眼的地方,灰尘堆积在粗糙的表面,硬化成锁身的一部分。擦拭是没有用的,我宁可它保持原状。或许我们从先人那里接过来的东西太少了,没有理由让仅有的东西产生任何变化。

锁依旧蕴含坚实的品质,朴拙平稳的外观似乎契合先人对世态的看法以及他们的本性。但是,锁还是没有打开。

“砸了吧!”父亲又一次建议。

“算了,咱们走吧!”我又摸了摸冰凉扎手的铁锈。

“不进去看看了?”父亲非常困惑地问,“大老远回来不就是为了这个么?”

“我刚才已经进去过了。”

(作者单位:新余市新钢街道办事处)