徐震:将1500平方米的场地填得满满当当

孙凌宇

图/本刊记者 王小祥

长时间不焦虑,徐震就开始焦虑。

这听起来像自己跟自己过不去。他不停地吸收信息、处理消息,两部手机,四台电脑,才能勉强喂饱一个贪婪的大脑。让许多人备受搅扰的导航,他要同时打开两个,以确认哪个更聪明;不同音乐软件的自动推送仍让他感到单调,有时他宁愿听白噪音。

身边一些四十多岁的同龄人开始在家焚香、练瑜伽、抄写心经,徐震理解这是一种对生活颇具仪式感的妥协,但追求平和从来不在他的考虑范围内。“可能我們没到那个时候,甚至于——”——多数情况下他满口吴侬软语,偶尔,仿佛突然下了决心,会借助强烈的字词在谈话中扎个小口子,稍加松动旁人提及他时最常使用的“八面玲珑”——“我会认为这是非常愚蠢的行为。”

他推崇的,是时刻刮起龙卷风的生活。“很多人认为好像艺术家创作的时候要有激情,其实艺术家活着就要有激情。”大学毕业、进入社会、结婚生子这套流程对他而言是一场旷日持久的无聊,因此,“必须找到一种很高强度的东西,让你无聊的时间短一点。艺术就好在始终有一个非常不切实际、虚无缥缈的东西让你去弄,让你反复确认到底在追求什么。其实你也不知道你要追求什么,肯定是干了才知道,过程中隐隐约约觉得我干这个事情是有意思的。干完了,你才知道你的重量是多少。”

在他看来,文化不是获取愉悦的出口,也不是在一幅画前优雅地点点头,而是各种斗。跟自己斗,跟周围的人斗。有报道称他为“中国最活跃的当代艺术家”,他也当仁不让,“我应该是国内竞争意识最强的艺术家,从业二十多年,我一直是起床就干活。”人们相继陷入倦怠的时候,他发话:“我还是会准时出现在每天早上做广播体操的队列里,精神抖擞。”

现世的认可无法让他满足,“对很多艺术家来说,活着的观众不是我们的目标。再过 50 年、100 年,我们都死了,你可能会面对一个不知道什么样的标准,到时候会把你淘汰还是把你留下?你是不是有一种比较真实的创造力体现出来,而不是仅仅去迎合当下的需求?现在大家觉得同时做4个展览就是多,很可能到下个时代大家觉得10 个也不算多。”

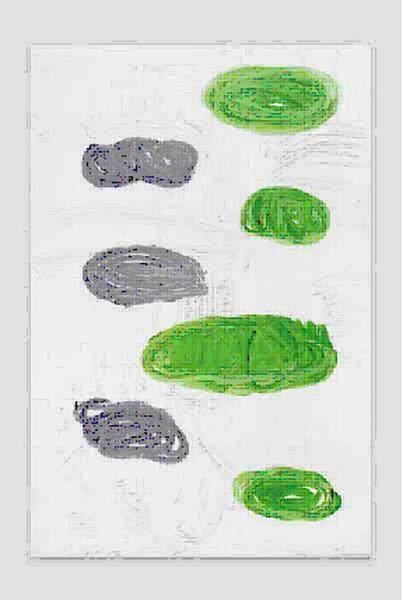

从2022年开始的《激情》画作是他“给新人类准备”的艺术,那些边缘粗糙的色块呈现了每天不断在使用的手机社交媒体界面。“我们今天的大部分情绪和感受几乎都来自这里,它永远左边是灰色(对方),右边是绿色(自己)。”

《激情》系列令同济大学哲学系教授陆兴华兴奋不已。在他结识徐震的十多年里,艺术家总是以某种“招牌动作”,即以挑衅的创作姿态和戏谑的意义系统考验着受众与市场;但更多的人会跟香格纳(国内最早的当代艺术画廊之一)老板劳伦斯一样,对这些简单潦草的图像生出“这什么啊”的疑问。

“理论上来讲,我画得很差。”曾被浙江美院拒之门外的徐震从不遮掩他的短板。这些年,他的创作痕迹涵盖了拼接的巨型雕塑、用奶油裱花袋挤出颜料堆满画布,甚至开过一个货品包装完好、内里空空如也的假超市。习惯了五花八门的舞刀弄剑,突然面对他的赤手空拳,难免叫人晕了眼。

他形容拿不定主意的劳伦斯对这批作品的“又爱又恨”,“好像每次要放掉它的时候,又觉得看过这个绘画,再去看别的绘画,总归多了些什么东西。我们行业很多时候是考眼睛的,你忘不掉这个东西。”

劳伦斯最终被说服,买了一批,结果一张也卖不掉。徐震轻松诙谐地说着这一切,“我们都要为历史付出的呀,你也在付出,我也在付出。”

“你已经洗脑成功了。”

“劳伦斯是我们这代人,我们这代人是为理想买单的一代人。”

“他在为你的理想买单。”

“我也在为我的理想买单,我下的赌注比他大多了,他也愿意跟。你看,其实真的,艺术行业就是讲价值观的。”

目标是全球免费送出10万幅《激情》

过去一年内,他在不同的个展上赠送了两千多幅小尺寸(跟手机屏幕一般大)《激情》画作给艺术同行及不同国家的观众。被问到拿了画是不是必须在社交媒体上打卡时,徐震笑着回答,“只是建议”;越来越多的灰绿色团弥漫于微信、抖音、Instagram,据说他的目标是在全球范围内免费送出10万幅,最终融合成一场巨大的社交网络展览。

比较讽刺的是,制作“激情”的同时似乎正在磨灭“激情”,作为一个声称要不断创新的艺术家,这样看似重复的行为对他而言到底意味着什么?他曾不留余地地将某些数年如一日、不更换创作主题的行为抨击成“低智商的体现”,“首先艺术家要创作,创作需要激情,是要感觉的,是要新鲜感的,是要变化的,是要真实的,这些东西在这种20年不变的创作里面是无法体现的。你每天在重复的是一个你可能第一年就厌倦的结果,结果你重复了20年。”

至于《激情》,他如今停了一年,“肯定有可能再画,但它是有安排的。我已经把它的价值体现出来了,只是这个行业或者外界不是那么理解或者接受,那么我就要去调用画面之外的资源来慢慢让它成长。比如说语境的变化、时代趣味的变化,在这样的语境下我该怎样再画这个东西,它是这样(重音)的一种逻辑,跟我前面说的那种,你画三个人画了20年完全不一样,那很扯。”

大的小的加起来他统计过,已经画了四五千幅。问他画到多少的时候,其实就已经厌了,“我不是那种厌倦,我是太忙,觉得还要到楼下去画画,有点懒,我还有很多事情要做。”

“四五千的过程对你来说依然是充满了激情的吗?”

他立刻改变策略,“这类绘画它其实可以没有激情地去画,它本身体现的就是你无可奈何的手机生活。所以你画的时候可以有各种情绪,可以很无聊、很无奈、没有智商地在那里发泄。”

徐震绝不是那类热爱讲述过程如何呕心沥血的艺术家,他有时更像商人,用结果说话。长宽两三米的《天下》奶油画,每幅重达数百斤,需耗费上千支颜料和大量喷漆。一个人吭哧吭哧地挤,效率太低,因此,提出想法并把握整体的颜色深浅后,徐震会叫上助手一起画;《徐震超市》更不用说,逐件商品拆开、打孔、泵气、恢复包装,也远超独自能承担的工作量。

《激情》(26.60公斤),2023年,布上油画,300cm x 200cm

《天下 - 1118VT2210》,2021年,布上油画,180cm x 250cm

《山水 - 饮料》(清朝太湖石,19世纪末至20世纪初),2024年,水墨绢本,197cm x 247cm

工作室一旦成了加工厂,艺术品与商品的界线开始模糊,很多人便接受不了。聚焦艺术拍卖市场的纪录片《万物有价》对此流露出更为包容的视角,其中提到拥有艺术工厂的英国艺术家达明安·赫斯特(Damien Hirst)2012年为泰特美术馆回顾展做准备期间,工厂容纳了超过250人共同工作,他甚至会当众表扬参与“圆点画”绘制工作的员工。

创作中的徐震同样百无禁忌,他曾怀着玩笑心态,照搬过达明安的代表作装置,将动物标本泡进福尔马林溶液,再放入透明玻璃柜,只不过将对方的鲨鱼换标本成了3吨重的恐龙标本。

面对说他抄袭的质疑,徐震显得不以为意,他甚至想,要是有一个人一辈子都在抄别人的东西,“也是个作品呀,没有一件原创,还能获得名利,很牛逼啊。”他的这份另类的坦荡和他在市场上受欢迎的现状为他吸引了许多赞许的眼光,认为其他一些不那么成功的人不过是披着小清新的皮,守着不存在的艺术的纯洁,而艺术行业跟任何行业一样,不应该跟商业脱节。与此同时,这些言论也免不了招致非议,徐震耸耸肩,认为在业内“几乎听不到有价值的批评”,“因为我做得比你们好呀。”

你们怎么不想想他们为什么帮我干?

2009年,徐震创立了当代艺术创作型公司,“从那时起,外界就认为我们开公司是投机,会想当然地觉得很多创作都是集体的智慧,或者说我们是在利用商业来搞艺术创作。其实这些都是假象。”

他指着工作室墙上挂着的一批2023年创作的水墨画新作,主体都是插着“吸管”的假山石,名为《山水——饮料》。在它们成形前,经历过许多被否定的方案,但这背后并非一个集思广益的过程。问到废弃想法皆来自于他,还是说团队中有人提出合适的想法也会采纳,徐震有些激动,“他们如果能提得出来,他们可以一起做一个很成功的艺术家。所以我觉得外界的这个弯一直转不过来,认为这些肯定是他团队干的。我有时候会想,你们怎么不想想他怎么能帮我干成这样?我一旦这个东西卖掉了,他自己出去干好了?他为什么帮我干?我的公司可能比这张画的售价高哇。”

1998年他作为联合发起人创办了上海第一家独立的非盈利机构比翼中心。2014年成立画廊,全方位推广艺术家。2022年在上海崇明岛建立美术馆。如今早已是艺术家、策展人、画廊主、文化公司老板综合体的徐震解释道,“为什么做公司?其实很简单,当代艺术的甲乙方是可以来回变的,我可以不受那么强的体制的制约,能够相对自由、比别人更大胆地去尝试。”

至于商业动机,他的说法是:“我们对商业没有什么兴趣,但我可能会对在这种条件下创作能够怎么做、艺术能够产生什么关系有兴趣。比如说我们去年在温州弘美术馆做开馆展《训练?祖宗》,我想的是这个地方没有当代艺术,是不是可以试试。但对很多人来说,他需要机构有经历有背书,要看我在你这里做是不是谁加上谁。”

他既像裁判又像选手,不成熟的生态、不大的场地、不高的名气,展览场地的不同问题到他这里几乎都可以克服。常年运营艺术中心、画廊、美术馆,经手过几百次个展的经历让他在做展览时如鱼得水,一个方案不行,他不感到遗憾,也没有忿忿不平,不久便向对方摆出另外二三四五个方案。

2024年3月底,个展“徐震:生态作为媒介”在深圳当代艺术与城市规划馆学术厅开幕。展览前,他因地制宜,为场地做了一件7.5米长的雕塑《Hello》,盘旋环绕在展厅,当观众步入展厅,就能看到这根古希腊神庙的柱子如同一条放大变异的蛇一般撑满空间,东张西望,似乎在跟观众点头致意。“我们希望能够做一个比较轻盈的现场,尽管作品多且大,但它们不会让人感觉很重,或者说太压迫,还是比较温柔,像一个怪兽在你旁边待着的那种感觉,当然里面也隐藏着一种不安全性、不确定的东西。”

2022年,位于松江的徐震工作室。图/一条艺术提供

“徐震:生态作为媒介”深圳展览现场。图/受访者提供

1500平方米的场地被徐震填得满满当当,“我要让你看到一条S形的蛇很逗很酷;旁边有一个上下佛,竖在那里;一转身,一个耍杂技的:一个希腊雕塑上竖了几个人;这边一堆小画,竟然画的是微信对话。把你的思绪带得越远越好。这些元素还会重复出现,不断刺激你,很满,有点过度,像是我们如今接收网络信息的感受。你的思维会被这样的形象和意义捆绑,搅拌在一起,意识流一直变化,这是这个展览需要的东西。”

展览呈现了他近年的许多新作,他像是仍然沉浸在对自我表现的不可思议里:“大多数艺术家在我们这个阶段(年近50)不会有那么大的变化,这里面有很多东西虽然还不确定,但对那种稳定且具有辨识度的风格,或者一个图像让别人看十几年,我是没有兴趣的。我这一代人(70后)年轻时候试错机会是特别多的。但今天可能大家要求很高,对于到我这个年龄的艺术家,几乎所有人还希望看到你出问题了。我们都还在实验自己的一条路,可能结果是一个悲剧,或者可能是个喜剧。不到最后一刻你是不知道的。”

“你会怎么回顾自己走的路,会有阶段性的感悟吗?”

“我们比較闹剧,就没有停下来。我不喝酒,我也不抽烟,没有什么娱乐活动,基本上都在创作。我也没有什么感悟。其实对一个艺术家来说,我觉得感悟太多会有问题。”