四川吟诵声腔的音乐特征

淳于泓渊

摘 要:四川吟诵是流传于四川方言区,介于四川话念读与歌唱之间的中国古典文学作品的一种口头表现方式,是依据四川话本身的发音特点而产生的一种诵读腔调。四川吟诵在文学、历史学、音乐学、教育学等多个领域都具有较高的学术研究价值,是一门值得传承发扬的非物质文化遗产。本文先对四川吟诵的概念进行了简要介绍,论证了四川吟诵的主要特征和文化价值,随后对四川吟诵声腔类型的基本音乐属性进行分析阐释,对四川吟诵声腔中的旋律特色进行提炼探究。

关键词:古诗文;声腔;声调;音乐性;旋律与节奏

中图分类号:J617文献标识码:A文章编号:2096-0905(2024)06-0-03

一、四川吟诵的内涵及文化特征

四川吟诵是流传于四川方言地区的一种读书吟诗腔调,其演绎内容以古典诗文为主,具有古诗文的平仄韵律之美。在其吟诵的声腔体系中,还包含丰富多样的音乐曲调和情感层次。四川吟诵兼具文学和音乐属性,加之其发展历史悠久、地域特色浓厚,因此在文学、历史学、音乐学、教育学等多个领域都具有较高的研究价值。

(一)四川吟诵的内涵

吟诵伴随诗歌而产生,是建立在方言语音系统上的一种读书吟诗腔调,历朝历代的文人墨客都使用故乡方言和音乐吟诵诗文进行教育活动,先秦文献中已有关于吟诵的记载,如《周礼·春官宗伯第三》载:“以乐语教国子,兴、道、讽、诵、言、语。”

四川吟诵不同于诗歌或文章的朗诵,是指流传于四川方言区,使用四川话念读中国古典文学作品的一种口头表现方式。同时吟诵者即兴编创、咏唱的吟诵声腔具有乐音的性质,甚至还具备了一定歌唱性与音乐表现力,因此四川吟诵是一种集文学、音乐、地方语言于一体的综合艺术。

四川吟诵演绎的内容体裁涵盖古体诗、近体诗、词以及古文。四川吟诵兼具方言诗文念读与乐曲歌唱的特征,是巴蜀地区历代诗人、吟诵者通过声音表现诗文内容、抒发情感的手段,是传承地方文学成果、保护方言土语音韵特色的主要途径之一[1]。

(二)四川吟诵的主要文化特征

四川吟诵兼具文学性与音乐性,以即兴创编的旋律腔调来演绎传统诗文,既能给人以音乐的听觉愉悦,也具有陶冶情操的精神文明功能,还包含许多历史与地方人文信息,是一种值得传承发扬的传统文化艺术形式。

1.四川吟诵的地域性与传承性

四川吟诵声腔中的旋律、节奏以四川方言的语音声调、语气为基础,同时,四川吟诵还有在诗文中加入语气词作为衬词的例子,这类衬词是四川民歌中常见的装饰性成分,可见四川民歌对四川吟诵亦有影响,方言和地方民歌元素的融合,使得四川吟诵具有强烈的地域色彩。

四川吟诵传承者中,受过系统音乐教育的为数不多,他们所吟诵的腔调多承袭自旧时私塾先生或家族父辈,后来吟诵者通过自身文学功底、吟诵经验的不断积累、纯熟,继而在吟诵中加入一些个人独创。因此,四川吟诵音乐不同于作曲家创作的音乐作品,四川吟诵的基本声腔、创编规律中具备大量的传统元素和传承性[2]。

2.四川吟诵的即兴性

不同于作曲家创作、记谱的音乐作品,四川吟诵声腔具有即兴性,是“无乐谱的自由唱”。吟诵声腔的即兴性是指其具有极强的可塑性,每次重复吟诵时,吟诵者基于自己对诗文的理解和经验,可以对声腔的音符时值、节奏型、旋律起伏进行变化,这使得吟诵者每次吟诵都只是相似但不会完全相同,吟诵音乐的研究者也只能对吟诵者的表演进行记谱,却不能要求吟诵者遵照记谱再次重复吟唱,照谱演唱已不属于诗歌吟诵艺术。

3.文學属性与音乐属性相辅相成

四川吟诵是兼具文学属性和音乐属性的口头艺术形式。传统诗文是四川吟诵艺术的创作基础,吟诵者使用具有音乐性的编创手法来对诗文进行即兴、自由的演绎。四川吟诵旋律具有“依字行腔”的特色,根据四川方言声调来设置吟唱音乐的旋律,诗文本身的声调、平仄等文学属性,主导着四川吟诵音乐的创编与表演。在文字、语言既有的规律基础之上,音乐的元素则让诗文旋律化、艺术化,使其意境和韵味更加悠远,文学性与音乐性两者相辅相成,赋予四川吟诵独特的艺术魅力[3]。

二、四川吟诵的声腔类型

四川吟诵分为吟诵调与吟唱调两种声腔类型,其基本旋律形态和装饰手法各不相同。吟诵具有即兴编创、不可复制的特性,本文根据吟诵者的即兴咏唱进行记谱,以此为例来提炼吟诵声腔的音乐特征。

(一)吟诵调

四川吟诵的第一种声腔类型为“吟诵调”。吟诵调节奏相对单一,音高起伏也较为平缓,音调与诗文词句的四川方言口语的自然声调结合较紧密,听觉上与使用四川方言口语朗读诗歌较为相似。

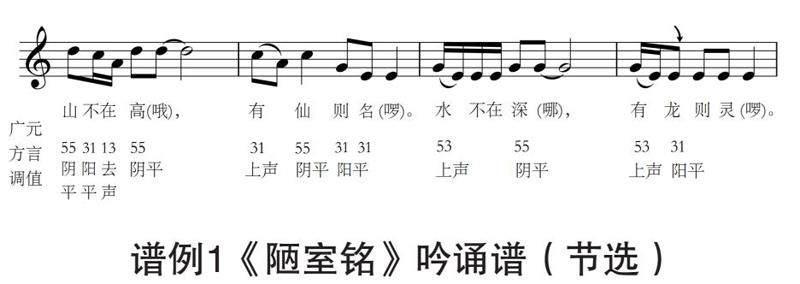

谱例1《陋室铭》吟诵谱(节选)

如《陋室铭》吟诵记谱片段(见谱例1)所示,吟诵调的旋律音高和相应字词在四川广元方言发音中的声调调值走向基本相符,说明吟诵调的音高设置和诗文朗读时的自然声调是较为贴近的。这段吟诵调的旋律也较为平稳,最大的音程仅为纯四度,没有明显起伏。其节奏类型也较单一,音与字的结合多为一字一音,这样的旋律特征使得这段吟诵调没有呈现出复杂的、歌唱性的发展。句尾的拖腔也相对较短,仅占据一拍到三拍的时值,也未加入装饰音,这样的处理让句尾不具有太过悠长的余韵。因此,这段吟诵调带给听者一种不紧不慢地念诵诗句的听觉感受。此外,在《陋室铭》原文的基础上,句尾增加了一些衬词。在歌词中加入语气性的衬词是四川民歌作品中较为常见的现象,这种与四川民歌类似的衬词的运用,为这段吟诵调增添了地域色彩。

(二)吟唱调

相较于吟诵调,四川吟诵的另一种声腔类型“吟唱调”具有更多的音乐性,其音乐形态与民间歌曲演唱较为接近。吟诵者利用音高、节奏、音色、音量多重音乐性要素的组合与叠加,赋予诗句歌唱性的高低起伏、多彩的装饰音、多变的节奏形态以及其他音乐润腔技巧,让“吟唱调”具有丰富的音乐表现力[4]。

谱例2《雪峰樵歌》吟诵谱

《雪峰樵歌》是清末民初四川广元籍诗人、教育家梁清芬所作山水咏物诗。从《雪峰樵歌》吟唱记谱(见谱

例2)来看,作品具有较强的音乐性。整首吟唱调音域仅为十度,因此吟唱调仍具有诗文吟诵“低吟浅唱”的特点,这与音域较窄的川北山歌也有共通之处。在仅十度的音域内,这段吟唱调却多次出现八度、大六度的跳进音程,带来了较为宽广的听觉效果,旋律上多次的起伏,描绘出了诗句中远处山势高峻、崎岖的景色。这段吟唱调的节奏形态也较为多样,并且吟诵者还在“嵯峨”两字处使用了顿音、滑音的润腔手法,描绘出雪峰山峦起伏的画面。滑音、强弱润腔和渐慢手法的运用,也让诗句的情感更为饱满、真实,余韵更加悠长。

三、四川吟诵声腔的旋律特色

四川吟诵中的吟诵调、吟唱调两种声腔类型,都具有乐音、节奏、润腔技巧等基本的音乐性、歌唱性要素,并具有多层次的音乐与文学审美内涵。“依字行腔”和“亦吟亦诵”的旋律节奏特点则展现出四川吟诵的文学属性与音乐属性两者相辅相成、意境融彻的关系。

(一)“依字行腔”

四川吟诵其声腔中的节奏和旋律,与四川方言的语调、诗文语句的平仄有密切的联系。四川吟诵在声腔旋律的设置上,与诗文语句的平仄呈现出“平长仄短”“平高仄低”“平直仄曲”的关联性。

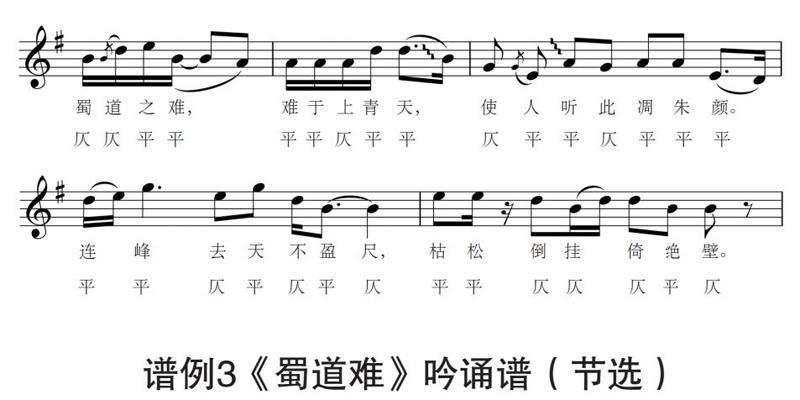

平高仄低。四川成都方言的声调及其调值为阴平55、阳平31、上声53、去声13(四川方言大多没有保留入声)。阴平、阳平为平声,上声、去声、入声为仄声。阴平是调值相对高的声调,四川吟诵作品因此呈现出平高仄低的特点。这也是四川方言(属西南官话)与北京话等中原官话都具备的声调特点。从《蜀道难》吟诵片段记谱(见谱

例3)可以看出,整个片段最高音出现在“连峰去天不盈尺”句中的“峰”和“天”两个阴平声调的字上,片段中所示的其他诗句也都呈现出平声的音高相对较高的现象[5]。

平长仄短与平直仄曲。吟诵声腔的“长”“直”,指节奏时值相对较长、旋律平直或自然的音,具有平稳、舒展、开阔的听觉效果。“短”“曲”指音符密集、节奏或音高多变化、动态的音符,具有相对曲折、活泼、跳跃的听觉效果。如谱例3所示,“蜀道之‘难”“难于上青‘天”“使人听此凋朱‘颜”等处于句尾的平声字,都是时值较长、旋律平稳的音型,字尾音高有下行的趋向,这与诗歌吟唱时句尾拖长、声调自然下滑的特征相符。“连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁”两句以仄声字“尺”和“壁”结尾,其音符时值则较短,节奏形态也相对多变,声音上较为急促、有颗粒感,呈现“平直仄曲”的特点。

谱例3《蜀道难》吟诵谱(节选)

(二)“亦吟亦诵”

吟诵声腔的“吟”是时值较长的音或多个音连缀而成的拖腔,并可以添加装饰音及力度、音色变化,具有明显的旋律性。“诵”则是时值较短、节奏紧密,与诗文的字词多以一字一音的方式结合,且音高更为贴近字词的自然声调,兼具自然语音声调元素和音乐性元素。在具体作品的吟唱中,四川吟诵会将“吟”和“诵”在同一首作品中并用,形成“亦吟亦诵”的节奏和旋律形态。

在“亦吟亦诵”的节奏和旋律形态下,诗文句子中的字词使用“吟”还是“诵”主要取决于句读和平仄。吟诵时,通常句读的顿首字用“诵”,句读的顿末以及诗句的句末多用“吟”。同时四川吟诵具有“平长仄短”的特点,平声字多用时值较悠长的“吟”、仄声字则多用时值较短促的“诵”。

谱例4《宣州谢朓楼饯别校书叔云》吟诵谱(节选)

在具体的作品吟诵中,句读顿首的仄声字几乎都会使用短促的“诵”,顿末、句末的平声字则使用“吟”,顿末、句末如出现仄声字,按句读规律可“吟”,按“平长仄短”的规律则“诵”,这时该字词是可吟亦可诵的,经验丰富的吟诵者可基于自己对诗文格律的理解、情绪表达的需要来自行选择“吟”与“诵”的表现方式。這种亦吟亦诵的处理手法体现出吟诵音乐在具体作品的演绎中具有一定即兴、自由、可变通的特性,也体现出文学性是四川吟诵的基础,声腔旋律依据诗文来进行创编的特点[6]。

从《宣州谢朓楼饯别校书叔云》的记谱片段(见谱例4)可知,“昨日之事不可留”和“今日之事多烦忧”的“留”与“忧”二字,既是平声字,也处于句末位置,因此使用较为悠长、带有装饰音的声腔,具有“吟”的特点。“弃我去者”和“乱我心者”两句句首的“弃”和“乱”为仄声字,都使用了音符时值短促、密集的“诵”的方式来表现;两者句末“者”字为仄声,前者句末的“者”字使用较悠长的“吟”,而后者句末则使用了“诵”的手法来表现。整个片段中,“吟”和“诵”的手法交替出现,吟诵者对于“吟”与“诵”手法的选择也并不完全受制于平仄和句读规则,这些“亦吟亦诵”的表现手法让作品在吟诵的过程中在节奏、强度、情绪等方面产生了错落有致的过渡和变化,丰富了作品的音乐性和文学艺术表现力。

四、结束语

四川吟诵艺术的声腔时而婉转时而高亢时而悠扬,富有音乐上的美感。根据四川方言的声调语气、平仄韵律而即兴创编的曲调,则体现出吟诵艺术所蕴含的深厚诗歌文学艺术境界和音乐审美趣向。文学和音乐之美的相辅相成,使得四川吟诵不仅仅是一种读书吟诗的腔调、一种学习古诗文的方法,更是一种修身养性的手段。近些年来,国家高度重视包括吟诵在内的中华优秀传统文化的传承复兴工作。四川吟诵作为四川方言区的传统读书吟诗腔调,具有较高的文化和艺术价值,抢救、保护四川吟诵,使其在当代得以更好的传承,是文化教育工作者的责任。只要认识到四川吟诵艺术的传承价值,积极推广与普及四川吟诵,使其在新时代下发挥更大的作用,那么四川吟诵的春天就一定能够到来。

参考文献:

[1]陈洪.论四川吟诵的采录、保护与传承[J].文物鉴定与鉴赏,2022(06):165-169.

[2]杜亚雄.以字行腔 学习歌唱——介绍一种新的声乐教学探索[J].中国音乐,2016(03):123-128+136.

[3]秦德祥,编著.吟诵音乐[M].北京:中国文联出版社,2002.

[4]秦德祥.吟诵音调与平仄声调[J].交响.西安音乐学院学报,2004(03):38-43.

[5]叶嘉莹.谈中国旧诗之美感特质与吟诵之传统[J].文学与文化,2012(02):4-21.

[6]朱立侠.唐文治的吟诵理论[J].中国诗歌研究动态,2016(02):88-96.