“穷忙一代”的呐喊

冯群星 张书畅

图为当地时间2023年5月16日,美国旧金山街头一名无家可归的年轻人。

1931年,美国历史学家詹姆斯·特鲁斯洛·亚当斯在《美国史诗》一书中这样定义“美国梦”:“无论一个人的出生环境或社会阶层如何,每个人都能获得与自己相配的机会,生活都能够变得更好、更丰富、更丰裕。”

“美国梦”曾经激励了一代又一代美国青年。但眼下,一切正在发生变化。当出生于1980年之后的美国“千禧一代”和“Z世代”登上社会舞台时,他们面临的却是“美国病”,是阶层固化、贫富差距、政治对立、种族歧视。

愤怒与怀疑,笼罩着这一代美国青年。

“穷忙族”与“富闲族”

美国俄亥俄州北部的伊利湖之畔,坐落着小城克林顿港。1994年,大卫出生在这里。

自幼年起,“折腾”和“破碎”就是大卫生活的主题词。父母离婚后,他跟随父亲生活。父亲高中未读完就辍學了,没有固定工作,还是个瘾君子,身边总会出现各种各样因吸毒而结识的女人。大卫说,父亲的生活一团混乱,“大人们来来去去,从来不关心会对孩子造成什么影响”。

大卫的祖父母住在克林顿港东部的贫民区。无处可去时,父子俩便来这里栖身。一段时间后,父亲会萌生自力更生的念头,带着大卫搬出去。但每一次重新振作的结局都是相似的:父亲要么是无力支付房租,要么是再次开始醉生梦死,不得不带着大卫又回到祖父母家。因为参与抢劫等活动,父亲是监狱的“常客”。多年下来,大卫已对父亲的突然消失习以为常。

对于克林顿港的穷孩子而言,教育曾是改变命运的途径。但父亲居无定所,大卫当然也无法静心学习,仅小学他就换过7所学校。在大卫的回忆里,学校里全是麻烦事。而他应对压力的方式就是逃避,和狐朋狗友们一起吸食大麻。

13岁那年,大卫和朋友非法闯入多家商铺,被判在家中监禁5个月。他其实可以继续上学,但还是选择待在家里昏天暗地地玩电子游戏。他觉得自己“能做的也就是这些”。初中时,他因为打架被开除,被送进了一所特殊学校。

离开学校后,大卫在快餐店、塑料厂等地方四处打零工,还做过街头绿化。他之前有过少年犯罪记录,而且也付不起“区区几百美元”的法律费用来删除这些记录,所以很难找到正式的工作。他意识到了文凭的重要性,但回首那些年,父亲和亲人自顾不暇,没有能力帮助他,学校的老师和辅导员也从未向他施以援手。大卫认为,这大概是因为父亲“在镇上声名狼藉”,大家都担心因为帮助他而惹上麻烦。

18岁那年,大卫自己做了父亲。他的女友也是瘾君子,生下女儿两年后就不知所终。多年来,大卫靠着微薄的薪水抚养女儿,自己则瘦得皮包骨头。“有时候,我的确觉得生活已经没什么意义,但我会马上跳出这种念头。这种念头有时纠缠着我,让我心情低落,但我会努力控制自己不要去想那么多。”

就在克林顿港西部,大卫的同龄人切尔西却经历了截然不同的青少年时代。一家人住在一幢白色豪宅里,从阳台上可以俯瞰风光秀丽的伊利湖。切尔西的父亲在一家大型公司做销售经理,母亲则拥有硕士学位。高中时,切尔西入选了全美高中荣誉生协会。她以全年级排名前10%的成绩考上了美国“十大盟校”中的一所大学,并以优异成绩毕业,成了一名职场女性。切尔西坦言,她从未因金钱问题感到发愁,“对生活的一切都很满意”。

美国政治学者罗伯特·帕特南记录了大卫和切尔西的故事。克林顿港是帕特南的家乡,不同的是,在帕特南成长的20世纪四五十年代,这里的阶层固化还没有如此严重。在帕特南的记忆里,身边一些同学虽然家境不佳,但也生活在稳定、安全的家庭环境中,最终凭借社会支持和个人努力实现了“美国梦”。

21世纪的青年显然失去了这些良好条件。帕特南走遍美国各地,访问了107名青年,于2017年出版了《我们的孩子》一书。受访对象分为两类:一类像切尔西这样来自中上层阶级家庭,另一类像大卫这样来自工人阶级家庭。

帕特南悲伤地发现:“整个社区被划分成泾渭分明的两部分,两边的孩子各自驶向彼此不可想象的人生。早在出生的那一刻,孩子们的命运就已经被决定。不幸的是,克林顿港上演的悲剧只是美国社会现状的一个缩影。”

20世纪70年代以来,美国收入不平等和财富悬殊程度日益加深,出现“富者愈富、贫者愈贫”的严重现象,曾占美国人口大多数、有着体面生活的中产阶级群体也在持续萎缩。据美联储2021年统计,前1%家庭拥有的财富比例达到创纪录的32.3%,后50%家庭(约6300万个家庭)仅拥有2.6%的财富。

事实上,像大卫这样的青年即便有幸获得了接受高等教育的机会,也难以在毕业后真正实现经济独立,过上轻松无忧的生活。“美国的高校学费昂贵。20世纪60年代至今,公立大学学费已上涨20多倍。大学生毕业后要用数年甚至数十年偿还贷款,而根据美国教育部统计,有大约1/3的学生终生都无法还清贷款。”天津师范大学教授石勇告诉《环球人物》记者。

经济问题成为束缚年轻人的沉重枷锁,不断重塑他们的生活方式。美国人口普查局数据显示,近20年间,受制于不断上升的学生贷款负担和住房成本,美国青年与父母同住的比例一直在上升,尤其是年龄在25岁至34岁之间的青年。

艾琳·克劳利今年29岁。2016年大学毕业后,她在达拉斯租下了一间小公寓,兴奋地规划着全新的人生。“在电影里,一名年轻职业女性应该搬到大都市,拥有自己的独立公寓。我也梦想着这样。当我做到这一点时,我觉得很有成就感。”

但她很快就发现,“我赚的钱远远不够维持生活”,绝大部分收入要用来偿还学生贷款,支付房租以及不断上涨的杂货、水电费。她做了两份工作,依然无法改变“月光族”的窘境。2021年底,“最后一根稻草”来了:她被告知房租每月将上涨400美元(约合2580元人民币)。为节省开支,她搬到了父亲和继母的家里,远程从事营销工作。作为回报,她偶尔会照看两个妹妹,并负担部分杂货和水电费。去年早些时候,艾琳终于还清了4.1万美元(约合28.8万元人民币)的学生贷款余额。

在今天的美国,来自不同社会经济背景的青年已经难以像父辈那样,通过奋斗消弭家庭起点的差距。父母的收入和财富分配,决定了大卫、艾琳与切尔西天差地别的人生。

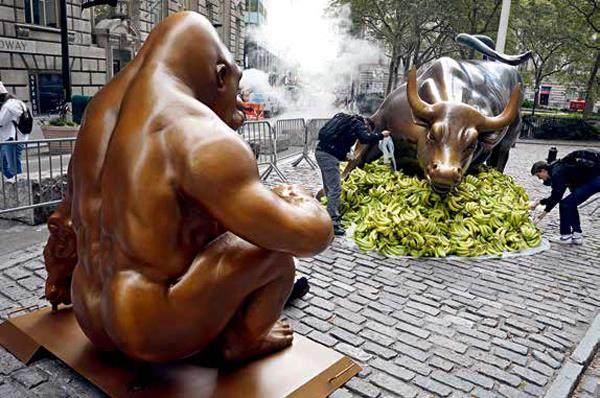

当地时间2021年10月18日,抗议者在美国纽约著名地标华尔街铜牛旁摆放大猩猩铜像,并将原本属于大猩猩的香蕉堆放在铜牛脚下,以此象征精英群体掠夺了社会财富,抗议贫富差距问题。

19世纪60年代,被贩卖至美国的黑人在佐治亚州的田地里采摘棉花。

“美国社会日渐分化出‘穷忙族与‘富闲族:一方面,越来越多的人从事全职工作,甚至兼职从事很多工作,但收入仍然不足以让他們及其家人摆脱贫困;另一方面,富人阶层掌握大量财富,依靠继承和财富收益就可以轻松过上舒适、体面的生活。更多的钱和财富向上层流动,更多的人向社会底层滑落。”中国社会科学院社会发展战略研究院副研究员马峰说。

一堵堵隐形的文化高墙

1963年,在亚拉巴马州伯明翰的一间牢房里,马丁·路德·金写下了这样的话:“我在伯明翰,因为这里有不公正……任何生活在美国境内的人都不能被视为局外人。”

那以后的数十年里,种族主义的高墙似乎轰然倒塌,少数族裔欢欣地涌入“局内”。但逐渐地,一堵堵隐形的文化高墙,再次将他们拒之门外。种族歧视、文化忽略、主流霸权……这些正推动、排挤着少数族裔学生成为美国校园的边缘人。

美国学者安吉拉·吉斯特—麦基在美国密苏里州的圣路易斯长大。该城位于美国大陆本土的中央——如果将美国陆域视为一个图形,那么它几乎处于图形的几何中心。密西西比河穿城而过,将城市划分为东西两岸;德尔玛环道分隔南北,是有色人种与白人的“分水岭”。用麦基的话来说,“这是一个种族隔离、肤色歧视和不平等猖獗的城市,我对种族主义和不平等并不陌生”。

2010年,麦基在密苏里大学攻读博士。2月是当地的黑人历史月,但就在2月26日凌晨,有人在密苏里大学黑人文化中心外撒下一地的棉球。当天下午,姗姗来迟的学校工作人员才清理了现场——此时棉球已在人来人往中被搁置了近12个小时。当时麦基所在的院系只有3名非裔研究生,他们感到沮丧而又愤怒:“我们对系里没有正式处理这件事感到不安。”

19世纪上半叶,棉花种植业是美国最重要的产业之一,大大小小种植园拥有上百万人口,其中绝大部分是来自三角贸易的奴隶——欧洲奴隶贩子从本国带出盐、布匹、朗姆酒等,在非洲换成奴隶,横跨大西洋到达美洲,从奴隶主手中换取糖、烟草和稻米。一块块美国棉田间排满了被这样卖来的奴隶劳工,他们身后站着骑高马的监工,稍有不慎便要被鞭子抽打。因此,对非裔美国人而言,棉花成了暴力和奴役的象征。而校园里一地的棉球,就是在揭开非裔屈辱的伤疤。

这些尘封的真相,只有历史上真正经历过的受害者才会知情。“我知道我必须聊聊这起刚刚发生的‘棉球事件,但我不知道该说什么,也不知道该如何开始这个话题。”作为助教,麦基最终下定决心,在一次课堂上提起了此事。

在学生们茫然的面庞中,麦基逐渐意识到,他们根本不了解棉花和奴隶制之间存在何种联系。她花了半节课来讲解奴隶制、棉花种植园与黑人文化历史。教室里安静下来,有人点头,有人思索,还有人叹气。

下课时,一名拉丁裔学生感谢麦基谈论了这个问题。“她说我是唯一在课堂上提到这些的老师,并问为什么这一议题没有在所有课堂上得到公开强调。我无法给出答案。”

事后,“棉球事件”的嫌犯被确认为两名白人学生。在警方调查中,他们没有被控仇恨罪,种族歧视和种族主义也压根儿未被提及。两名学生被判的是“乱扔垃圾”的罪名,以社区服务作为惩罚。

次年的黑人历史月,另一白人学生在校园雕像上喷漆N字(指Negro,是美国奴隶主对非裔的侮辱性称呼)。对他的指控和处罚也只是“财产损害”的轻罪和100小时的社区服务。

整个过程,密苏里大学校园高层默不作声。

这让麦基想起了母亲对自己的忠告:“密苏里大学的文化充满了种族主义。”

麦基的母亲曾于20世纪70年代在密苏里大学求学,度过了一段非常艰难的时光。当麦基决定进入密苏里大学时,她本以为自己处在一个不同的时代,也具备了足够的应对歧视的经验。但一系列事件让麦基意识到,母亲仍然是对的。

在工作之后,身为非裔的麦基发现自己成了一个“象征符号”——在入职之初长达一年多的时间里,她被学校要求参与各种有关校园多样化的活动,协调相关事宜。

“我的参与不仅不成比例,而且与我作为一名非裔女性学者的身份直接相关。所有这些都对我造成了伤害,我停止了自己职业成功所需的核心部分:研究和写作。”

麦基的遭遇只是美国校园种族歧视事件的一部分,除了直接的攻击和打压,文化忽略与主流霸权也将校园中的少数族裔不断推向边缘。

“Z世代”的雅斯敏是一名穆斯林。她回忆,大学求学期间,主流文化与非主流文化之间的巨大鸿沟常常使她面临左右为难的选择。

美国校园流行“酒精社交”,对于普遍禁酒的美国穆斯林学生来说,下面一幕极为常见:拒接对方递来的酒杯,声明自己的身份,然后像局外人一样坐在旁边,静静地注视屋内热闹的一切与自己再也无关。有时候,为了融入人群,雅斯敏选择暂时忘掉自己的穆斯林身份。她会和朋友一起大喊,“我喜欢白葡萄酒!”“我讨厌啤酒!”“我觉得酒是好的!”……事实上,这些活动对她并没有什么吸引力,有的甚至略显愚蠢,但为了能融入同龄人群体,她依旧一遍遍排练着自己的社交表演。

当地时间1969年8月9日,美國纽约街头的反越战游行。

雅斯敏在学术场合也遇到过类似的困难:“当我进入一个学术圈子,即使是做穆斯林研究,很多教授也会喝酒。”一次世俗的中东研究学术会议结束后,每个人都开始喝酒。当被询问为什么不喝酒时,雅斯敏迟疑了,面对老师的邀请,她最终还是喝了一杯,以庆祝会议的圆满结束,像主流文化中的美国人那样。

与雅斯敏相比,美国校园内的其他穆斯林学生显得保守许多;也正如雅斯敏所担心的那样,这些穆斯林学生成为校园中的“边缘人”。他们在主流文化中感到格格不入,一名穆斯林学生说:“我们可以产生亲密的情谊,但在某些方面,我与本土学生永远无法合拍,好像自己总是缺少了一点东西——完全的归属感、一致性、身份的完整性……”当主流校园文化开始涌动,集体欢乐变得更加强烈时,少数族裔的学生就逐渐隐形了。

无论是麦基、雅斯敏的经历,还是近期备受关注的校园冲突,美国校园中少数族裔的声音总会遭到漠视。据美国政府问责局在2021年11月公布的数据报告,在2017至2018学年,青少年学生群体中的仇恨犯罪几乎比两年前翻了一番;与之相对的是不断下降的投诉处理数量,2019至2020学年,81%的犯罪处理投诉均遭教育部驳回。

当地时间2011年10月5日,人们在美国纽约参与“占领华尔街”抗议活动。

当地时间2024年4月25日,要求加沙停火的示威者在美国得克萨斯大学校园内集会。

系统性的种族歧视还体现在美国保守派对校园言论自由的控制上。2021年1月至2022年2月,共和党立法者出台了150多项州层级的法律,限制教师在课堂上讨论种族和社会正义等问题,还审查、跟踪教师言论。

今年2月,美国个人权利和表达基金会对376所四年制公立大学和113所私立大学的言论自由政策进行了具体评级,其中有98所学校被评为“红灯”级别,占比达20%。“红灯”级别学校实施着“明确而实质性”限制言论自由的政策,普林斯顿大学、南加州大学、华盛顿大学、芝加哥州立大学、乔治城大学等知名院校都名列其中。学生认为他们无法就某些问题发表意见,种族问题、反歧视行动等成为讨论和表达观点的雷区。

陷入“集体忧虑”

纵观“冷战”以来的美国历史可以发现,历代青年的愤怒都有着深刻的社会根源。

20世纪五六十年代,美国由工业社会向后工业社会转型,经济实力迅速增强,但教育与现实脱节、社会不平等、经济危机引起的社会震荡及各种犯罪现象也随之出现。在国际上,美国忙于争霸,又发动了越南战争。60年代初,诞生于二战后的“婴儿潮”一代步入了青年时期,开始直面社会。他们发现,“发达、富裕、强大”的“美国梦”失去了昔日光彩。

出于对社会现状的不满,当时的青年掀起规模宏大、几乎全民卷入的群众运动,其核心诉求是反越战、反核武器和反种族歧视。

青年们示威抗议,也试图暴力抗争,更有甚者尝试建立起一种新的社会生活和文化模式以对抗主流文化,出现了奇装异服、玩世不恭的嬉皮士浪潮。

随着60年代末《公民权利法案》的通过以及通俗艺术被吸纳进主流艺术范畴,青年运动逐渐式微,但历史遗产给美国青年以及美国社会的影响依然存在,如毒品泛滥、未成年人怀孕等问题。1973年,美国开始从越南撤军,国内社会趋于稳定。同时期的青年将注意力从社会问题转移到自我价值上,政治积极性锐减。

进入21世纪后,2008年国际金融危机的发生,让美国青年的愤怒再次如岩浆般灼热起来。2011年9月17日,多名青年来到纽约祖科蒂公园,拉开了“占领华尔街”运动的序幕。

抗议浪潮蔓延至波士顿、旧金山、西雅图等近百个城市,成为席卷全美的社会运动。青年抗议者提出了“那99%的群体”的口号,将矛头对准以华尔街为代表的美国垄断资本集团。

“我有无法偿还的贷款,难以支付的房租,还刚刚卖掉了车;我买不起医疗保险,也付不起高昂的医疗费用,我患有皮疹,但我已经5年没去医院了,花钱看病不在我的预算之内。我很多年没有去度假了,这同样不在我的预算之内。我和另外3个人共租一间公寓。我没有电视、电脑,没有办法登录推特或者脸书,我能来这里参加抗议活动,全是依赖口口相传的信息。”时年23岁的青年保罗·莱亚尔在接受媒体采访时说,很多人为上大学背负了沉重的贷款,但毕业后却找不到工作,对未来不知所措。“我们需要那个‘美国梦,但过去那个努力工作就会成真的‘美国梦似乎已无法实现。”

马峰分析,即使2008年的国际金融危机在美国引发了仅次于1929年大萧条的经济衰退,“最上层1%”的人也并未遭受严重的经济损失。他们是美国政府经济救济政策的最大受益者,并且在经济恢复的过程中迅速攫取了大量新的财富。中下层社会成员的声音难以通过体制表达出来,只得走上街头,但这对解决美国经济与政治的深层次问题无济于事。

“当被奉为圭臬的新自由主义被金融危机赶下神坛后,美国政治制度也越来越暴露出其不平等、不合理的一面。”石勇对《环球人物》记者说,现实政治生活中所谓的“驴象之争”的任何一方,都以民主之名提出冠冕堂皇的政治纲领,但在“胜者为王”的结果导向下,民主党与共和党刻意制造两党民众基本盘的对立与不满,而且无所不用其极地相互“抹黑”,加剧了美国社会的撕裂。政治极化、社会撕裂的恶果之一就是枪支暴力泛滥。“数据显示,2023年美国有4万多人死于枪支暴力。枪支伤害是美国1至44岁人群的五大死因之一。”

在这次校园冲突风波中,美国政府则再次暴露自己的虚伪。“许多青年认为,美国没有资格在国际事务上充当道德仲裁者。美国一直标榜在高校中传播知识和真理、培养自由包容的价值观。然而,当校园中的青年触动了所谓言论‘红线,迎来的却是暴力机器的打击。”石勇谈道。

美国政府的所作所为,令如今的青年失望透顶。石勇注意到,与上一代相比,“千禧一代”以及“Z世代”对美式爱国主义的热情大不如前。《华尔街日报》的一项调查显示,55岁以上人群热衷于美式爱国主义的比例超过80%,而在“千禧一代”“Z世代”中仅占42%。

在石勇看来,历代美国青年的愤怒有相似的根源,就是对于美国政治制度的厌恶:“在经济繁荣期,资本主义的制度之恶被掩盖,给青年制造了一种通过个人努力就能取得成功的幻象。2008年以来,美国社会制度的弊端愈发凸显,青年的发展期望也随之凋敝。他们陷入一种‘集体忧虑,对现状感到不安,对制度心怀愤怒。他们逐渐认识到,如果美国继续按照当前的制度逻辑进行运转,那么无论哪个政党上台都不会带来实质性的改变。因此,他们要通过各种方式反抗制度之恶,争取平等的生存和发展机会。”