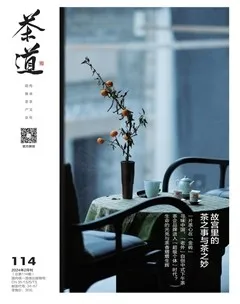

以茶之名,诗意栖居

郑光生

说到茶道,大家首先想到的是日本茶道。

其实,日本茶道源自中国,茶种也是从中国引进的。唐宋时期,日本对中国茶文化是以膜拜的心态亦步亦趋地进行模仿和学习的。直至丰臣秀吉时代(约在中国明朝),日本高僧干利休正式确立日本茶道形式,并以“和敬清寂”为日本茶道四规,此后,日本茶道才以独特的面目为世人所认知。日本茶道以禅宗为思想统摄,是在家的修行,茶只是媒介,其本质是宗教,讲缘起性空,重一期一会。

中国是茶的起源地,也是世界茶文化的源头。关于这点有非常明确的文献记载。至迟在西汉,茶在中国西南地区已进入很多人的日常生活,而且有集散的商业交易。王褒的《僮约》里“武阳买茶”和“烹茶尽具”的记载,很生动地说明了这一点。魏晋时中国人赋予茶独特的审美情趣“素业”。唐宋时,中国的茶文化达到了前所未有的高峰。一直到今天,中国人已经没有哪一天离开过茶。

那么中国有茶道吗?有。

中國茶道,是中国人诗意栖居的生活方式,是审美的艺术与行为。

中国人论茶,向来有两句话:一是柴米油盐酱醋茶,那是日常生活的开门七件事;另一句是琴棋书画诗酒茶,那是文人雅士的艺术生活。

喝茶作为日常活动,已经内化为中国人的习惯。但谈中国的茶道,更多是指中国人的诗意生活方式。自唐宋以来,作为统治阶层或士族阶层,悠游山林、煎茶论道已成为他们须臾不可离开的精神生活。茶道在中国文化史上是一页华美的艺术篇章。

茶和数不清的文化艺术名人联系在一起,这是一串蔚为壮观的名字:李白、白居易、皎然、陆羽、卢仝、刘禹锡、李德裕、孟郊、林逋、范仲淹、欧阳修、蔡襄、苏轼、黄庭坚、陆游、朱煮、倪瓒、文徵明、徐渭、张岱、李渔、袁枚、曹雪芹、吴昌硕、齐白石、鲁迅、老舍、林语堂、巴金……

白居易是唐朝诗人中以茶入诗最多的一位。他在《山泉煎茶有怀》这么写道:“坐酌泠泠水,看煎瑟瑟尘。无由持一碗,寄与爱茶人。”爱烹茶爱到不行,忍不住就要与人分享。

苏东坡是宋代最浪漫的茶人,“从来佳茗似佳人”就出自他老人家之手。他在《汲江煎茶》中这么写道:“活水还须活火烹,自临钓石取深清。大瓢贮月归春瓮,小杓分江入夜瓶。雪乳已翻煎处脚,松风忽作泻时声。枯肠未易禁三碗,坐听荒城长短更。”得有多浪漫的艺术情怀和多专业的品茶水平才能写出这么高韵味的茶诗来!

因了传统文化的缘故,中国人向来讲究“达则兼济天下,穷则独善其身”,既讲入世,又讲出世。然无论入世出世,有时都不免困惑或茫然。清代学者王夫之很生动地写出了这种困惑和茫然:终日劳碌,“数米计薪,日以挫其志气,仰视天而不知其高,俯视地而不知其厚,虽觉如梦,虽视如盲,虽勤动其四体而心不灵”。

然,千百年来,中国人正是靠一杯茶的滋润,解构了他们时时面对的困惑和茫然。鲁迅说,会喝茶、喝好茶是一种清福。林语堂说,中国人有把茶壶走到哪里都可以把生活过得有滋有味。

诗意栖居,就是中国人的茶道,以茶为媒的生活之道、生存之道。王国维在他的名作《人间词话》中开篇写道:词以境界为最上。有境界则自成高格、自有名句。其实我们的生活何尝不是如此。有诗意的生活自成高格,有诗意的人生自有名士风流。王国维还说:境界“有造境,有写境”。真正的诗意生活都是源自内心的“造境”。

写到这里,突然忆起明代归有光《项脊轩志》中的一段话:“借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐,万簌有声;而庭阶寂寂,小鸟时来啄食,人至不去。三五之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动,珊珊可爱。”

如果此时,布一方茶席,红泥炉橄榄炭,听鱼目散布、微微有声,一枝山茶花开得正好,冲一壶酽酽的武夷岩茶,还有什么比这更令人怦然心动的事呢!