国家典籍博物馆:传承中华民族数千年智慧和记忆

张鹏

国家典籍博物馆位于北京市海淀区中关村南大街国家图书馆总馆南区,于2014年9月9日对外开放。它是一座集典籍收藏、展示、研究、保护、公共教育、文化传承、文化休闲于一体的综合性博物馆,也是中华典籍文物收藏展示中心、典籍文化研究交流中心,全面生动呈现了中华民族多元丰富的书籍文化及国家图书馆丰富的馆藏。

从3000多年前的甲骨文到现代名家手稿,从珍贵的敦煌遗书到善本古籍,从绝美的宋版书到《永乐大典》残卷……在国家典籍博物馆,中华民族的智慧和记忆在典籍珍藏中熠熠生辉,在浩瀚书卷中传承不绝。

目前,博物馆正在展出“甲骨文记忆”“珠还合浦 历劫重光——《永乐大典》的回归和再造”“茶和天下 典籍里的茶”等展览,每一册典籍背后都有一个引人入胜的故事。

通过甲骨文与古人对话

走进“甲骨文记忆”主题展,精心设计的光影效果让人瞬间步入远古时代,仿佛可以通过展厅来到甲骨占卜现场,与古人进行穿越时空的对话。

甲骨文是一种失传已久的古老文字,在漫长的3000多年时光里,人们一度不知道它的存在。直至1899年,甲骨文才因机缘巧合重现于世人眼前。这里展出的65件代表性甲骨珍品是从国家图书馆3万多件馆藏甲骨中挑选出来的,除了常见的反映祭祀的主题之外,还包括农业、田猎、气象、疾病、生育等各种主题。

展览采取讲故事的方式,用廉价龙骨、一字千金、殷人刀笔、考释甲骨、震惊世界等8个故事,配合模拟场景,将甲骨从中药药材到信史资料、从私挖盗掘到科学发掘的命运变迁娓娓道来。

出土大量甲骨的河南安阳小屯是3300多年前的商都所在地,甲骨文中的许多象形文字,如同一个个画面,让我们看到商朝在农业、交通、建筑、医学、艺术等方面的成就。在展柜中,馆藏编号6006的一片甲骨,是由三块甲骨缀合在一起的。其中的两片由王国维先生缀合,他通过研究发现,上面文字记录的是商王的世系,能够与《史记·殷本纪》中商王的名字对应起来。这些古老又鲜活的甲骨文,记录着那个时代的动人故事。

《永乐大典》的百年寻觅

看完“珠还合浦 历劫重光——《永乐大典》的回归和再造”展览,笔者内心充满了感慨。一部皇皇巨著如此命运多舛,百年的尋觅与回归凝聚着几代人艰苦卓绝的努力。

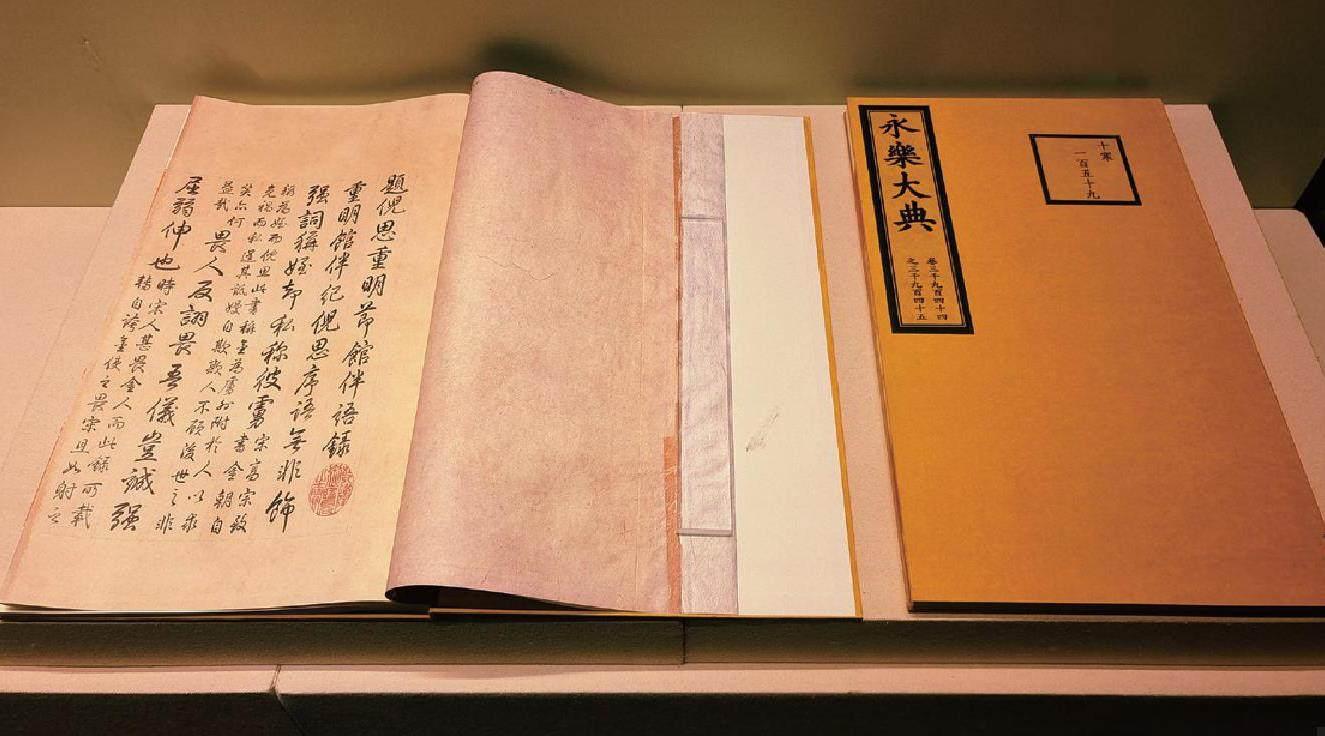

展厅中陈列着《永乐大典》的复原本,排版之美,书法之妙,让人忍不住去追思怀想它最初的模样。《永乐大典》是我国古代规模最大的一部类书,相当于今天的百科全书,成书于明永乐六年(1408年),全书约3.7亿字,共计11095册,正文都是书手们用明代官用楷书“台阁体”(清代称“馆阁体”)一笔一划抄写出来的。全书“朱墨灿然”,为写本中的精品。

《永乐大典》正本藏于南京文渊阁。嘉靖三十六年(1557年),嘉靖皇帝命令完全按照正本的版式、行款等进行誊写,缮写《永乐大典》副本。耗时5年重录完成的副本与《永乐大典》正本几乎完全一致。但也是从那时起,正本即下落不明,仿佛人间蒸发,甚至找不到任何损毁或有关去向的记录。

有当代学者推测,正本可能被陪葬于嘉靖帝之永陵,或者毁于明万历二十五年(1596年)六月的紫禁城大火。《永乐大典》副本被存放在皇史宬,但它也屡遭厄运。相传明末李自成撤出北京时,部分副本即遭焚毁。英法联军攻陷北京后,翰林院所存《永乐大典》等珍贵古籍又遭兵燹之灾。八国联军攻打北京时,幸存下来的《永乐大典》被当作砖石,用来支垫军用物资以及构筑战壕、填平沟渠,甚至被用来遮蔽弹雨,令人痛惜不已。

经过近百年来几代文化人不懈寻找,如今的《永乐大典》副本仅存400余册,总数不及原书的4%。目前,中国国家图书馆共收藏《永乐大典》224册,占存世《永乐大典》的一半以上,这些寻回的残卷经过“整旧如旧”,重新焕发光彩。

在典籍中品千年茶香雅韵

在这个博物馆里,观众不仅可以探寻文物典籍的前世今生,还能与古人共赴一场“茶”与“书”之约。

茶之为饮,兴于唐,盛于宋,普及于明清。在博物馆开设的“茶和天下 典籍里的茶”专题展览中,观众可以在珍贵的典籍中追溯“茶”字和“茶”音的变迁。比如在《说文解字》十五卷中,“荼”字下注有“臣铉等曰:此即今之茶字”,见证了从“荼”到“茶”字的演变。

展览中最珍贵的文物典籍当属宋版《茶经》了。陆羽的《茶经》是世界上第一部关于茶的专门著作,在茶文化史上占有无可比拟的重要地位。除《茶经》之外,展览中还有多部珍贵典籍让人眼前一亮:宋徽宗赵佶所作唯一一部皇帝御制茶书《大观茶论》、增加了插图与注释的清文津阁四库全书本《宣和北苑贡茶录》、载有茶马古道商贸繁华的《果亲王西藏日记》等。

走出国家典籍博物馆,回望门口那顶天立地的书架中的古册,笔者心中的文化自豪感油然而生。中国的典籍,浩如烟海,灿若星河;典籍里的中国,传承文化,生生不息。

(责任编辑:曹晓晨)