秦岭地区古塔分布及其特征研究

摘 要:秦岭和合南北、泽被天下,是中华民族的祖脉和中华文化的象征。历史上的秦岭因紧邻京畿之地,故遗存有数量众多的古塔。借助ArcGIS对秦岭地区古塔的空间分布、微地形进行分析,通过定量定性相结合的方法研究秦岭地区古塔的单体特征、营建目的等内容。经研究发现,秦岭古塔在时空分布、单体特征及营建目的等方面存在一定规律,可资当代城市与风景建设借鉴。

关键词:秦岭;古塔;空间分布;形制特征

中图分类号:K928.75 文献标识码:A 文章编号:1674-0033(2024)02-0009-08

引用格式:李媛君.秦岭地区古塔分布及其特征研究[J].商洛学院学报,2024,38(2):9-16.

A Study on Distribution and Characteristics of Ancient Pagodas in the Qinling Mountains

LI Yuan-jun

(Northwest Institute of Historical Environment and Socio-Economic Development, Shaanxi Normal University, Xi'an 710119, Shaanxi)

Abstract: The Qinling Mountains, combined with the north and south, and the vast expanse of the world, are the ancestral lineage of the Chinese nation and a symbol of Chinese culture. During the historical period, the Qinling Mountains were adjacent to the capital region, and there were numerous ancient pagodas remaining. ArcGIS is used to analyze the spatial distribution and micro topography of ancient pagodas in the Qinling Mountains region, and study the individual characteristics and construction purposes of ancient pagodas in the Qinling Mountains region through a combination of quantitative and qualitative methods. Through research, it has been found that there are certain patterns in the spatial and temporal distribution, individual characteristics, and construction purposes of the ancient towers in the Qinling Mountains, which can be used as a reference for contemporary urban and landscape construction.

Key words: the Qinling Mountains; ancient pagoda; space distribution; shape features

塔作為中国传统建筑之一,最初随佛教传入我国。随着佛教汉化程度加深,塔不再局限于供奉佛教圣物及佛像,而是与中国传统文化相结合,衍生出具有不同功能的塔,也不再囿于佛堂庙宇间,而是广布于名山大川、城镇街衢间。秦岭作为“中华龙脉”,茫茫山野间同样遗存有很多古塔。但无论从研究程度还是保护力度上看,秦岭地区的古塔都要逊于关中平原、安康盆地等地区。本文借助ArcGIS对古塔的空间分布及微地形尺度上的坡度、坡向进行定量分析,进而探索秦岭地区古塔的空间分布特征,同时也探讨了秦岭地区古塔的形制、材质等,以期对秦岭地区的古塔保护有所助益。

本文的研究对象为秦岭地区的古塔。此处的秦岭为狭义的秦岭,即秦岭陕西段,仅限于陕西南部、渭河与汉江之间的山区,西以嘉陵江为界,东至丹江河谷与伏牛山相接[1]。在空间范围上,由于秦岭与周边地区缺乏清晰的界限,且地势存在起伏,故有些古塔的高程在500 m以下。而高程在500 m以上,但明显属于关中平原或安康盆地的古塔则并未选取。在年代上,为尽可能完整展现秦岭古塔的丰富内涵,研究的古塔时间下限至1949年①。基于以上标准,本文以《陕西古塔全编》作为数据来源,选取105座古塔作为研究样本②。

1 秦岭地区古塔的空间分布

探索秦岭地区的古塔分布规律,首先要了解秦岭的地形特征。秦岭山地整体呈东西走向,横亘于黄河、渭河与汉水之间,多山地、丘陵,大部分海拔在1 500~2 500 m。山地北坡陡,南坡缓,相对高差大[2]。根据《陕西古塔全编》所提供的古塔位置信息,在ArcGIS中结合地形、水系及行政区划等数据对秦岭地区古塔的空间分布进行分析,主要涉及核密度分析、高程分析、水系分析。经分析发现:

1)秦岭地区古塔分布广泛,南北两麓均有古塔分布,北麓更多。通过《陕西古塔全编》中秦岭地区的古塔位置信息,得出:北麓古塔分布主要集中在西安—渭南—华阴一带,在靠近西安的地方古塔分布呈团状。说明秦岭北麓受西安多次为都的历史背景影响,建塔数量更多。南麓古塔分布则较为均衡,沿秦岭走向呈带状分布,主要是集中于县级治所,其分布与经济发展水平存在着密切关系。

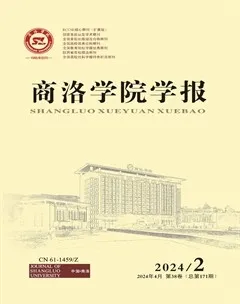

2)秦岭地区的古塔,密度随海拔升高而降低(见图1),沿等高线呈带状分布。在秦岭山区建塔,海拔越高所花费的人力物力越多,难度也更大。因此,海拔越高,古塔数量越少,基本与等高线呈平行分布。尤其是北麓地势更陡,古塔在低海拔分布的更密集;而南麓地势较缓,古塔分布更为分散,说明海拔高度对古塔分布有着重要影响。

3)古塔多沿河流分布。秦岭山区地形复杂、交通闭塞,而河流两岸多会形成居民点。这些地方人口较为密集、经济更为发达,能够满足建塔所需耗资,故古塔与河流有着十分紧密的联系。

古塔营建除了与地形、河流等自然因素有关以外,同样离不开社会环境。通过统计秦岭各地区105座古塔的营建时间(见图2)和古塔属性(见图3),可知秦岭地区现存的古塔中明清时期最多,唐宋、民国时期较少,元代最少。所有古塔中佛塔占70%以上,此外还有风水塔、灯塔、道士塔等不同属性的古塔。

关于秦岭地区唐宋古塔较少的原因,据赵克礼[3]6-7研究,陕西唐宋时期的古塔主要集中在关中和陕北南部,且占全省同期古塔的大部分。这与唐宋时期佛教兴盛及古塔体型高、耗资大有关,只有京城和交通要道才有可能聚集相应的财物。当然也离不开唐宋距今久远,古塔难以保存这一客观因素。而明清时期,随着建塔技术的提高,塔的数量快速增加。

此外,秦岭地区的古塔还具有明显的地理区域特征。除西安附近保存有大量的明清古塔以外,渭南和安康地区也保留着众多明清古塔。清代的渭南因经济发展水平较高,百姓安居乐业,故有着更高的精神需求,众多风水塔、文峰塔的建造便是反映。而同时期的安康地区迁入大量移民,不稳定的生活及战争降低了人们精神层次的需求。因此,安康出现了大量佛塔及寺庙以满足百姓祈愿平安的诉求[3]7。但受社会经济条件的限制,大部分为体型较小的舍利塔。

2 秦岭地区古塔的微地形分析

古塔的选址主要受佛教义理、风水思想等多种因素影响,古人常通过观察地形、审视山川形势与地理脉络来为塔选择最佳位置。为进一步分析古塔与地形的关系,根据现有资料选出10座定位清晰、保护级别较高的古塔(见表1),利用ArcGIS对其进行微地形分析,主要涉及等高線分析(见图4)、坡度分析(见图5)及坡向分析(见图6)。

2.1 等高线分析

从等高线分析来看,如图4所示,大部分都位于等高线附近或等高线密集之处,这反映出塔所在地势要比周围更高或更为陡峭。由此推断,人们更倾向于在地势较高处营建古塔,以凸显古塔在周围环境的标志性,或进一步拓宽古塔观测的视野[4]。

2.2 坡度分析

研究区域内的整体坡度介于0~50°,而所选的这10座古塔,其坡度整体在0~18°(见图5)。说明虽处秦岭地区,但建塔之地仍为平缓地带。以每个坡度范围的中间值代表塔所处位置的坡度来看,敬德塔的坡度最大值,为17.5°。略阳南山塔、天池寺塔、长安圣寿寺塔的坡度均为8.5°,大秦寺塔、勉县万寿塔的坡度均为6°,丰阳塔的坡度为3.5°,东龙山北塔、二龙塔、仙游寺法王塔的坡度最小,为1°。在秦岭地区坡度较小的地方营建古塔,一是便于营建过程中建筑材料的运输及后期的维护,二是便于人们登塔观望。

2.3 坡向分析

从10座古塔分布的坡向看(图6),这10座古塔位于正北的有2座(东龙山北塔、略阳南山塔),位于东北方向的有3座(敬德塔、二龙塔、仙游寺法王塔),位于东南方向的有1座(长安圣寿寺塔),位于正南的有2座(天池寺塔、丰阳塔),位于西南方向的有1座(勉县万寿塔),位于西北方向的有1座(大秦寺塔)。

经统计,这10座古塔中有6座为佛塔,涉及了五个不同的方位。但这些佛塔从寺院的附属建筑到如今的单体建筑,失去了最初营建时的整体环境考虑,更难对其方位选择做出规律性的总结。其他四座均为风水塔,也涉及三个不同方位。风水塔是佛教标志性建筑,融合了中国堪舆学说所形成的一种特殊的塔,岭南地区尤其兴盛。风水塔的营建大多会冠以修补地势、兴昌文运、禳压水害之名义,并运用堪舆学说进行选址[5]。秦岭地区多山水,当地百姓往往通过修建风水塔来保一方平安。如汉中市略阳县的略阳南山塔便是清代修建的风水塔,位于略阳县南山山腰处。略阳县城位于嘉陵江、八渡河、玉带河三河交汇之处,易有水灾之患,而修建南山塔就是为了祈求减少水患。虽然风水塔在堪舆学说的指导下选址建造,但除去文峰塔这类有固定方位的风水塔以外,秦岭地区的古塔更多的是结合地形、水文等因素因地制宜建造的。

3 秦岭地区古塔单体特征

中国古塔千姿百态,类型多样,按不同的标准有多种划分,从形制、材质等方面分析秦岭地区古塔的单体特征。

3.1 秦岭地区古塔的形制

古塔从形制上看,常见的有:楼阁式塔、密檐式塔、喇嘛式塔、过街塔、造像塔、幢式塔、异形塔等[6]85。秦岭地区现存的105座古塔中,楼阁式塔最多,其次为喇嘛式塔、多宝塔、幢式塔,而锥形塔、五轮塔、亭阁式塔、密檐式塔较少(见图7)。

楼阁式塔是汉式楼阁与印度式相轮塔刹融合的产物,也是汉地最早产生和流行时间最久的塔型[7]概述10。其在式样和结构上仿照楼阁,不仅可以登临,且每层都有木结构的梁、枋、柱、斗拱等构件,故建造一座楼阁式塔耗资不少。因此,秦岭地区的楼阁式塔的形制受地区经济情况影响较大。经济较好的地区,修建的楼阁式塔不仅层数多,平面形状也多为方形、六角形或八角形。而经济稍差的地区则多为单层或二三层,平面形状以方形居多,另有少部分六角形。

除楼阁式塔以外,还有一种密檐式塔。传统的密檐式塔,除第一层有塔室外,其余均是实心体,无法登临。但秦岭地区存在密檐式与楼阁式两种形制相结合的塔,其特点在于外部为密檐式,内部则为阁楼式,而且只有砖塔才能建造这样的形态[6]90。秦岭地区仅有两座这种类型的塔,一为二龙塔(唐)、一为丰阳塔(宋),均为风水塔。虽然残损,但高度依然在18 m以上。塔身层间有砖雕斗拱、牙子,还有线刻、花卉、动物等装饰,颇为精美。

此外,秦嶺地区还有喇嘛式塔、多宝塔、幢式塔、五轮塔、亭阁式塔,这几类均为小型石塔,平均高度仅在3 m左右。无论是从建材,还是从形制来看,这几类古塔在营建过程中耗资并不大,故在秦岭古塔中占大半数。

3.2 秦岭地区古塔的材质

从建筑材料来划分,古塔主要有土、木、砖、石、金属五种。而根据当地的经济状况及所出产的建筑材料营造建筑物,是中国传统建筑所遵循的一大原则,古塔建造亦是如此[6]129。秦岭山地岩石组成以古老变质岩和花岗岩为主,山上林木葱茏,石材、木材是秦岭地区最常用的建筑材料。经统计,秦岭地区的105座古塔按材料可分为:石塔(72座)、砖塔(28座)、土塔(5座)这三类。其中,石塔最多,土塔最少(见图8)。秦岭地区虽然盛产木材,但木材易毁、寿命较短,故秦岭地区保存至今的还是以石塔、砖塔居多。

丰富的石材对于人力物力匮乏的秦岭地区是最理想的建筑材料,因此秦岭地区现存古塔中最多的便是石塔。经分析,发现这些石塔主要分布在秦岭深处,平均高度在4 m左右,形制上多是幢式塔、喇嘛式塔、多宝塔、五轮塔这类造型简单的,造型复杂的楼阁式、亭阁式较少。而且这些石塔中有很多都属于塔林,如丰德寺舍利塔林(5座)、上悟真寺塔林(8座)、青峰寺舍利塔林(4座)。秦岭地区这些现存石塔所表现出来的特征,与当地经济状况密不可分。秦岭深处,人烟稀少,寺庙也多为小庙,没有财力建造高大华丽的塔,只能就地取材。而石材坚固,无论是雕刻还是切割都非易事,因此秦岭地区的石塔不仅体型小样式简单,且没有过多的花纹装饰。

砖塔不仅是全国现存古塔中数量最多的种类,而且分布范围也更广。用砖建塔几乎没有条件限制,而且在保存较好的情况下其使用寿命也可与石材、金属相差无几。因此,秦岭地区有很多砖塔保存下来。通过观察秦岭地区砖塔的分布,可以发现多分布在秦岭外围地区,而非秦岭深处。究其原因,秦岭外围的城镇更多,人口更为密集,经济状况也要比秦岭深处优越,有足够的人力物力可以建造砖塔。而且塔的形制也更为复杂,多为楼阁式、密檐式。层数较多,平面形状也多为六角、八角,塔身也有不同的装饰,这与秦岭深处的石塔形成了鲜明的对比。

秦岭地区还保留有一些土塔。用土来营造建筑早在原始社会便已开始,直到今天仍被采用。尤其是甘肃等西北干旱地区的许多建筑都是用土来营造的,如城墙、烽火台、寺庙、塔、民居等。陕西省地处黄土高原,黄土具有极大的粘性,适宜建造塔及其他各类建筑物。渭南是全陕土塔最为集中之地,其南部与秦岭相交地区多黄土台塬。因此,秦岭地区的五座土塔均位于渭南。其实,很多土塔都是内里夯土,外表包砖。但因风雨侵蚀,许多包砖剥落。现在遗留的土塔多数都没有包砖,而是任由夯土裸露在外。土塔包砖可以视作是因地制宜的结果。陕西关中及陕南地区虽然降水比不上南方,但要比甘肃等地降水充沛得多,风雨对古塔的侵蚀也就更强,包砖是当地延长土塔寿命的一种手段。

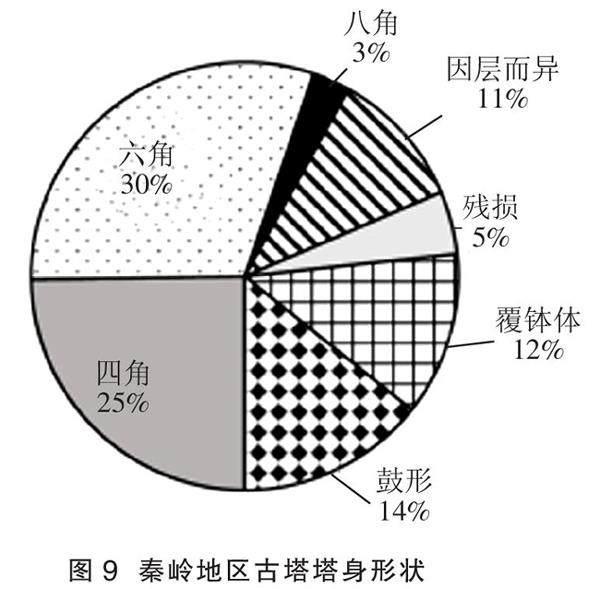

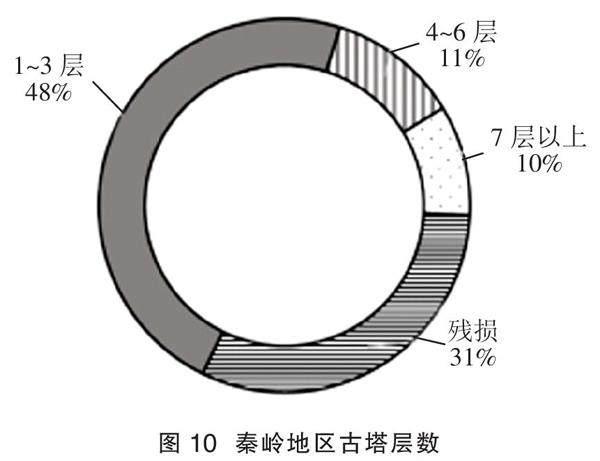

对秦岭地区古塔的塔身形状和层数进行统计,见图9和图10。塔身有方形、六角、八角等多种形状之分,通过这些形状可以大致区分古塔类型。如四角、六角、八角对应的多是楼阁式、密檐式、幢式古塔,而覆钵体、鼓形、圆球体对应的是喇嘛式塔、五轮塔、多宝塔。在多种塔身形状中,方形、六角居多,这种形状不仅使得塔的形状更加和谐平稳,而且无论是大塔,还是小塔均适用。而从层数来看,古塔层数以奇数层为主,以一层、三层居多。

4 秦岭地区古塔的营建目的及当代价值

4.1 秦岭地区古塔的营建目的

塔作为佛教的代表性建筑,原本只具备宗教属性。但随着汉化程度加深,人们根据需要又赋予了其多种属性。秦岭地区现存古塔的属性主要分为五类:佛塔、风水塔、道士塔、纪念塔、灯塔(见图3) ,而塔的不同属性也反映了营建目的的多样化。此外,在不同时期数量上也有较大差异(见图11)。

秦岭地区佛塔数量最多。一是由于塔本来就是佛教的代表建筑,其他属性的塔只是其衍生。二是佛教自传入以来不断汉化,深入人心,相较于其他宗教来说受众更广。三是“山间藏古寺”的清幽也是一些佛教徒所追求的修行环境,故佛塔数量最多不足为奇。此外,佛塔各时代均有,但明清时期的最多。其原因一是由于明清距今时代较近,古塔破坏程度较轻,遗存数量多。二是明清建塔不再盲目追求高大华丽的形制,建造成本下降,数量上便占了优势。

出于不同的营建目的,佛塔又受中国传统文化的影响衍生出不同属性的塔,如受堪舆学说影响衍生出的风水塔,秦岭地区也有不少。秦岭的风水塔唐宋时期已经出现,但数量较少,直到明清时期才明显增多。文峰塔实际上也属于风水塔的一种,常用于祈求文运昌盛,明清时期才出现,且北方兴建文峰塔的风气要明显弱于南方。在秦岭东南部安康地区还保存有两座文峰塔,旗杆山文星塔和灵岩寺文峰塔。据光绪年间的《旬阳县治》记载,该县有两座文星塔:“一建县东灵岩寺,一建县城南银杏园……南塔倾圮……改建于县南旗杆山。”[8]同书还记载,旬阳县在明代共有22人中举,4人中进士。但在清代仅有10人中举,2人中进士。因此,在光绪年间一再兴修文星塔,反映了当地民众期望文风重振的心理需求。

秦岭地区唯一的灯塔——马河天灯塔,地处汉江及其支流,是一座清代航标灯塔。航标灯塔多出现在福建等东南沿海地区,在秦岭地区出现灯塔也是出于航运的需要,同时也反映了明清时期中国内陆航道筑有航标灯塔的史实。多种属性的古塔反映了古塔营建目的的多样化,这正是佛教与中国本土文化不断融合、发展的结果,而秦岭地区类型丰富的古塔也体现了秦岭地区的文化差异性。

4.2 秦岭古塔的当代价值

秦岭地区古塔数量众多,不仅反映了当地民众的精神需求,更是一种人文景观的体现。回归古塔本身,作为一种建筑,更是秦岭景色的重要组成部分。茫茫秦岭,最不缺的便是自然风景,而古塔作为人文景观的存在,对于秦岭的自然风景来说,不仅是一种点缀,更是一种升华。古塔连接的是俗世,寄托着一方百姓的精神信仰。古塔矗立在自然风景中,是人与自然相生与共的体现。

体型大的古塔在景观中发挥着更大的作用,往往与地方八景相联系,成为八景中的一景。“勉县有座塔,离天一尺八”,说的就是勉县万寿塔。据文献记载,明神宗朱翊钧在万历年间为其母祝寿,下令在全国24个重要关口修万寿宫、造万寿塔。而勉县北依秦岭,为三国时魏、蜀相争的战略要地。“汉中门户”的古平阳关雄踞于此,金牛道、陈仓道由此经过。因此亦在古阳平关东修万寿宫,建万寿塔,此塔也成为旧时勉县的标志性建筑和“汉中八景”之一[7]722。

古代城市景观营造手法众多,建塔便是其中一种。古人在城市营建过程中往往会巧妙结合地形,从而打造美好的人居环境。高大的塔凭借地势更容易打造出城市立体空间,同时亦能将自然山川景色引入城中,达到景城相融的效果,这些优秀的城市设计手法与理念是值得传承的[9]。而这些古塔在构成秦岭景色一部分的同时,也为建筑、宗教等学科的研究提供了宝贵的实体资料。

5 结语

秦岭地区地域广袤,地形复杂,不但遗存有大量的古塔,而且种类丰富。经研究发现,秦岭地区的古塔在时空分布、单体形制及营建目的等方面存在一定规律。

在空间分布上,秦岭地区古塔受地形、水流等自然因素及人类活动影响,古塔密度随海拔升高而降低,在秦岭南北山脚下呈东西向带状分布,且多分布在河流两岸。高大的古塔多分布在经济较好的秦岭外围,数量少;低矮的古塔多分布在秦岭深处,范围广、数量多。从微地形尺度上来看,古塔于坡向的选择较为随意,更注重因地制宜,但倾向于在较高的地方营建古塔,以凸显古塔的高大并拓宽观测的视野。从古塔单体特征来看,秦岭地区古塔的形制、材质等类型丰富,不仅反映了当地的社会经济状况及思想文化水平,也体现了秦岭地区文化的差异性及营建目的的多样化。

秦岭古塔使秦岭风光增辉,人们在领略秦岭古塔风采的同时,也要重视秦岭古塔营建及其空间分布规律所反映的自然之美与人工巧思的融合。这对于现代城市建设中,如何权衡协调好自然山水与人工建筑、激发利用地域风景特色等问题具有重要的参考意义。

注释:

① 《中国文物地图集》《陕西古塔研究》及《陕西古塔全编》等相关参考资料中,所收文物年代下限一般为1949年,本文依循惯例,研究的古塔在断代上,时间下限为1949年。

② 《陜西古塔全编》为“陕西古塔、楼阁、阙台资料调查和研究项目”的阶段性成果,是在第三次全国文物普查(陕西)的基础上,结合第二次全国文物普查(陕西)资料,以及20世纪五六十年代陕西省文物管理委员会留存的一些资料和截止2017年年底古塔项目组踏查、访谈及考证、梳理资料成编。将陕西境内可见的古塔遗存,无论完整、残损抑或修复和搬迁者皆囊括其中。相对于2009年出版的《中国文物地图集·陕西分册》,《陕西古塔全编》更具有专题性、全面性,古塔信息也有所更新。故本文将《陕西古塔全编》作为第一参考资料,从中获取到古塔的位置、形制、属性等信息。

参考文献:

[1] 陈明荣.秦岭的气候与农业[M].西安:陕西人民出版社,1983:1.

[2] 赵济.中国自然地理[M].第3版.北京:高等教育出版社,1995:222.

[3] 赵克礼.陕西古塔研究[M].北京:科学出版社,2007.

[4] 林昕,袁琳.基于GIS的福建古塔人文景观营建研究[J].建筑与文化,2022(2):183-185.

[5] 袁琳,王瑶.基于GIS的明清蜀地风水塔人文景观营建研究[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版),2019(2):259-267.

[6] 张驭寰.中国塔[M].太原:山西人民出版社,2000.

[7] 徐进.陕西古塔全编[M].西安:西北大学出版社,2019.

[8] 旬阳县地方志编纂委员会编.旬阳县志[M].北京:中国和平出版社,1996:548.

[9] 张玉尊.国家历史文化名城“八景”空间结构研究[D].西安:西北大学,2018:57.