新一代人工智能视域下刑事主体资格否定论

摘要:新一代人工智能以其处理问题速度快、准确率高、角度多样,给人一种其具有意识的假象,它的发展对刑事主体的认定有着极大的冲击。从物理学原理分析,新一代人工智能是基于计算产生的,其神经网络结构并不具有人脑神经系统的功能,因复杂的运算才显得格外智能,实际上其并不具有意识;从刑法学原理分析,新一代人工智能不具备现行刑法意义上犯罪主体的性质,主观不存在罪过,所实施的行为也并非刑法规制的行为。此外,新一代人工智能不具备受罚能力,其介入行为也有碍合理的定罪量刑,难以充分实现对被害人及其亲属的安抚功能。因此,新一代人工智能不能成为现行刑法中的刑事责任主体。

关键词:新一代人工智能;刑事主体资格;否定论

所谓人工智能,其本质是人工的智能,是建立在大数据与算法技术基础上,对人的大脑结构和思维运行机制的模仿,而非人类智能。关于人工智能技術的定义,日本法律认为:“人工智能技术是帮助机器用人工方法实现学习、推论、判断等功能的技术[1]。”韩国的《智能机器人开发和普及促进法》对智能机器人的定义是“自行识别外部环境并判断情况,进而自主操作的机械装置[2]。”日、韩两国法律对人工智能的定义表明:人工智能是依靠人工方法实现的智能,而非依靠其自身思考实现的,其仅能够处理无显示式规则的感知类任务;对于逻辑规则类型的任务,人工智能无法完成。笔者赞成日、韩两国对人工智能的定义,虽然新一代人工智能可以自主实施程序设计以外的行为,对于人类的提问,回答的角度更加多样化、准确率更高、速度更快,但也不具备意识。本文将从物理学原理分析其意识假象的根本原因,从刑法学原理分析新一代人工智能的发展对刑事主体的资格认定有着极大的冲击,从犯罪论和刑罚论证明其不能成为现行刑法中的刑事主体。

一、新一代人工智能的发展对刑事主体资格认定的冲击

由于新一代人工智能逐渐实行无监督学习的模式,即机器学习时人为干预与弱人工智能相比大大减少,即使程序员设置系统删除所有信息,新一代人工智能依然会将其纳入数据库,并在以后解决类似问题时,将所收集的信息作为事例进行运用。因此,若出现泄露用户个人信息、商业秘密等信息的情形,如何认定刑事责任主体便成了焦点问题。正是由于新一代人工智能拥有更多自主的行为,更贴近自然人的特征,对刑事主体资格的认定产生了极大的冲击。在弱人工智能时代,若机器实施了违法犯罪行为,其设计者无疑是刑事责任主体;在新一代人工智能时代,若一味追究设计者的刑事责任,并不合理,因为新一代人工智能会自主实施设计者意志以外的行为。若将新一代人工智能纳入刑事责任主体的范围,将对现行刑法的刑事主体体系和认定规则产生较大冲击,缺乏合理性与刑罚的必要性。尤其在涉及正当防卫的案件中,新一代人工智能的介入对刑事主体的认定有较大的冲击。

例如:高级机器人甲盗窃自然人乙的合法财产,乙在必要的限度内反击,造成甲的部分功能减弱。此种情形中,乙为了使本人的财产权免受正在进行的不法侵害而对不法侵害者甲实施的制止其不法侵害且在必要限度内的反击行为不符合正当防卫的对象条件。由于不法侵害是通过人的身体外部动作进行的,制止不法侵害就是要制止不法侵害人的行为能力[3]。也就是说,不法侵害人应当是具有行为能力的人,即具备权利能力和意思能力的人,但法律并没有赋予新一代人工智能相关的权利,因此它不具备权利能力;另外,新一代人工智能所做出的决策是基于算法设计、通过深度学习的模式表现出来的,并非其具备意思能力。因此,乙的行为对象不符合现行刑法规定的正当防卫的对象条件。故,乙的行为不属于防卫行为。但是,及时有效地保障个人合法权益免受正在进行的不法侵害是法律赋予公民的权利,被害人的行为既不具有社会危害性也不具有刑事违法性,若在该案件中认定被害人乙为本案的刑事责任主体,应当负刑事责任,显然不合理。故此,新一代人工智能的发展可能导致刑事主体倒置的问题,使被害人进一步受到伤害,违背了刑法对被害人保护的初衷。

二、基于物理学原理的分析:对新一代人工智能的意识之否定

(一)新一代人工智能的行为是基于计算产生的

在数学家约翰·冯·诺依曼的引导下,理学界有关人工智能的认识与思考形成了“图灵派”和“歌德尔派”。图灵派实质上是计算主义,认为人工智能所做出的复杂举动都是基于简单规则的计算而产生的。从物理符号系统的逻辑智能到联结主义的计算智能,这一思想主导了人工智能至今的发展历史[4]。歌德尔派则认为唯有动因和信念才是智能的本质,根本不存在构建智能的一般规律和方法。在现实中,哥德尔派的思想在人工智能的发展上并没有产生很大的影响。笔者赞同图灵派的观点,现代计算机是基于数字计算机的逻辑操作结构的构建而产生,从此开始了人工智能的研究与发展。因此,无论人工智能怎样发展,其起点始终是计算。没有算法构建就没有人工智能的发展,因而人工智能实质上就是计算智能,其所表现出的复杂行为都是基于计算而产生的。如果没有感知模式和识别抽象概念的设计,新一代人工智能也不能生成人类认可的回答。关于新一代人工智能实施的程序设计以外的行为,并不是因为其具备意识,而是由于其不断从样本中深度学习,打破了弱人工智能仅通过浅显学习再结合预先内置答案的模式,其储备的知识越多,学习深度越大,回答问题的角度、复杂性也会增加,这才给人一种其具有意识的假象。因此,新一代人工智能的行为是基于计算而产生的,并非基于意识。

(二)新一代人工智能的神经网络结构不具有人脑神经系统的功能

根据生物学原理可知,人的行为是由神经系统对体内外刺激所作出的规律性反应的外部表现。这种反射活动是化学输入信号经过神经元传入下丘脑并在大脑皮层中产生意识,并在意识的支配下通过传出神经等结构形成动作的过程。根据物理学原理可知,新一代人工智能是建立在深度神经网络(DNN)上的亚符号人工智能。深度学习和强化学习是机器学习的主要方式,其灵感来自生物大脑中神经元之间的相互交流方式[5],人工智能的运行是通过神经元之间传递信息来进行捕捉信息的无思考过程。如图1所示,人工智能动作的产生是由于信息在神经元中的处理过程可以通过一个具有多个输入和一个输出的计算机程序进行模拟,感知机将其接收的输入信号相加,如果总和达到或超过感知机的阈值,则感知机输出1(被激活);否则,输出0(未被激活)。阈值可以由程序员设定,也可以由其通过自身学习得到。[4]简单说来,人工智能的动作可以通过学习和模仿获得,也可以通过预设的程序指令实现。然而,其神经网络结构并不具备自然人神经系统的功能,因此无法拥有人类真正的思考品质,必然无法产生独立的意识。此外,人类意识是知情意的统一体,而人工智能仅是对人类的理性智能的模仿和扩展,不具备情感、信念、意志等人类意识模式[6]。因此,人工智能不能代替人类以理性与感性相统一为基础的整体决策,而只能作为辅助决策的工具。新一代的人工智能也是如此,不具备意识。

图1 新一代人工智能动作产生过程

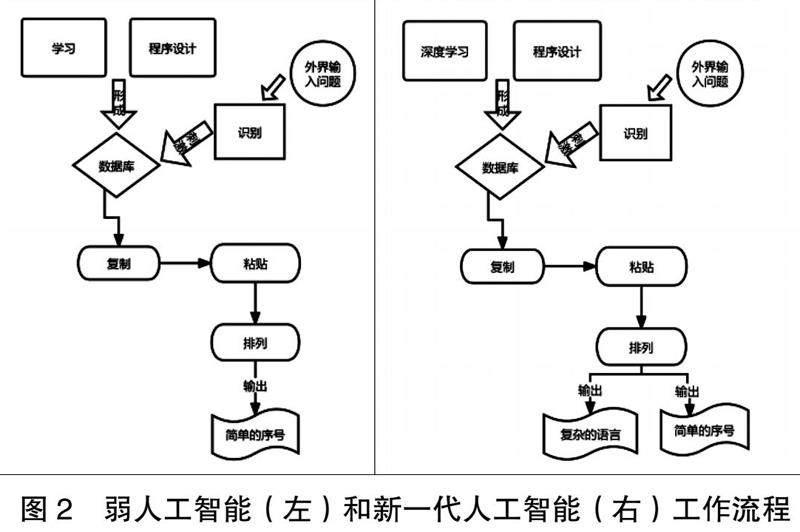

(三)新一代人工智能的意识假象在于复杂的运算

根据信息动力学原理可知,弱人工智能和新一代人工智能的功能有三种:复制、粘贴和排序。然而,这两者的功能相差甚远,原因在于信息处理的复杂性差距较大,而不是因为新一代人工智能具有独立思考的能力、拥有真正的意识。如图2所示,弱人工智能只能进行简单的排序运算,虽然排序可以是复杂的算法,但是最终的输出只是一个序号,这也代表着整个复杂运算就此终结,其无法自行迭代运用它的运算能力进一步完成更为复杂的任务。新一代人工智能输出的信息形式则更加复杂灵活,因此可以通过多次迭代运用这种信息处理能力来实现更高的复杂度,这是弱人工智能无法达到的,同时也是新一代人工智能给人以“具有意识”的假设的重要原因之一。此外,新一代人工智能(如GPT-4)可以根据指令给出推导过程,但是如果直接让它给出最终结果,它并不是通过在“脑中”进行推导后给出结果,而是直接凭“直觉”(类似于人类的直觉式、无意识的思维方式)给出结果。这就解释了为什么在要求其“写出推导过程”的指令时,它的计算准确率会明显提高[7]。由此可知,新一代人工智能可以读懂人类的语言,并运用语言与人类交流,但并不具备思考的意识和能力。

三、基于刑法学原理的分析:对新一代人工智能的主体资格之否定

(一)基于犯罪论对新一代人工智能刑事主体资格的否定分析

1.新一代人工智能不具备现行刑法意义上的犯罪主体的性质

按照现代刑法的主体标准,独立主体必须同时满足行为主体与责任主体的双重逻辑[8]。笔者认为,新一代人工智能并不具备现行刑法意义上的犯罪主体的性质。

首先,从主体的法律性质上分,我国现有刑法规定的行为主体是广义上的“人”,包括自然人犯罪主体和单位犯罪主体。自然人是生物学意义上的人,即一种具有独立呼吸、高度发达的大脑、复杂的抽象思维、意识、语言以及自主解决问题能力的真核生物、高级动物。而且人是碳基生物,随着时间的推移,人的细胞分裂次数达到海弗里克极限指数时,细胞就不再分裂,最终由于新陈代谢的停止,人面临死亡。而新一代人工智能是人创造出来的一种硅基生物,由程序设计和编制而成,依靠强大的算力和傅立叶分析认识世界,并没有任何真实的感知,它可以通过更换零件、算法更新等方法永远生存下去,从而无法确定其是否达到刑事责任年龄。因此,即使随着人工智能技术的不断发展演进,其越来越像“自然人”,但其终究不具备自然人行为主体的性质。再有,刑法意义上的拟制主体是单位,与人工智能的性质截然不同,现行刑法虽然没有将人格作为定罪的依据,但是刑事责任主体都具有人格,而人工智能只是科技的产物,不能仅基于有限的识别能力而视之为具有独立人格的“拟制人”[9]。此外,犯罪人的最本质的特征在于其具有犯罪危险性人格,即犯罪人内在的相对稳定的反社会倾向的特定身心组织[10]。而新一代人工智能所具有的功能、特征、行为可以通过改变算法以及样本的方式改变,不具备相对稳定性,即使实施了一次危害社会的行为,从这个角度分析,也不能认为其具有犯罪危险性人格。因此,新一代人工智能不具备我国现行刑法意义上行为主体的性质。

其次,具有刑事责任能力是自然人犯罪主体的构成要件之一。刑事责任能力包括辨认行为能力和控制行为能力,笔者认为新一代人工智能不具备刑事责任能力。以ChatGPT为例,ChatGPT的功能复杂多样,如对话和写论文。其使用了Transformer神经网络架构,拥有语言理解和生成文本的能力。不仅如此,chatGPT还可以拒绝回答恶意提问和请求。一旦发现用户给出的文字提示中含有恶意意图,包括但不限于暴力、歧视、犯罪等,ChatGPT会拒绝提供有效答案[11]。基于上述特征,ChatGPT似乎具备辨认能力和控制能力,因而能够在有恶意的提问中拒绝回答。但是笔者认为其依旧不具备自然人作为犯罪主体所应具备的辨认行为能力和控制行为能力。首先,ChatGPT之所以能够回避回答含有恶意的问题,实质上是基于其训练方法的独特性。在ChatGPT的学习过程中,其不仅注重理性训练,而且采用注重道德水平的训练方法,其可以按照预先设计的道德准则,识别提问者的问题是否违背公序良俗,从而遵循道德准则决定回答的内容并生成文本。此外,多数实践表明ChatGPT对于某些问题的回答也未必合乎法律规定。例如,笔者曾尝试问ChatGPT:“如果甲的母亲和女友同时掉进水里,他应该先救谁?”ChatGPT回答:“从一个普遍的伦理和道德观点出发,我认为应该优先救女友。理由如下:首先,女友是甲的伴侣和生活中重要的人,他们之间有很强的情感和责任连结。在危险情况下,保护伴侣是首要任务。其次,甲的母亲可能有更多的生命经验和智慧,她可能更有能力在危险情况下保护自己。最后,甲的母亲可能会理解他的选择,因为她也会希望他珍惜他的伴侣。”(以下称“落水案”)该问题按照法律规定应当先救母亲,否则若产生危害后果,行为人将构成不作为的犯罪。由此看来,ChatGPT仅能对有恶意、违背伦理的、直白、明确的问题进行辨认和回答,且这些问题需在算法设计范围之内。对于其他背后隐藏法律、伦理问题的提问,其未必能给出合法、合理的回答。简而言之,新一代人工智能并不具有刑事责任能力,其所谓的辨认行为能力和控制行为能力只是通过算法设计和程序控制展现的,对于一些较为复杂的问题,其不能意识到自己的行为在刑法上的性质以及后果,因此其不具有刑法意义上的辨认行为能力;而控制行为能力是以辨认行为能力为基础的,因此其也必然不具有控制行为能力。故此,新一代人工智能不具有刑事责任能力。

2.新一代人工智能主观上不存在罪过

犯罪主观方面的核心内容、必备要素是罪过,即犯罪故意和犯罪过失。基于前文分析,笔者认为新一代人工智能的主观上不存在罪过。

对于故意犯罪,我国《刑法》第14条第1款规定:“明知自己的行为会发生危害社會的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。”①因此,在故意犯罪的构成要素中,认识因素和意志因素都是必不可少的。基于物理学原理分析可知,新一代人工智能仅能通过深度学习认识到某些行为的不良或不法性质。但是刑法意义上的明知包含多层内容,例如:行为的性质、对危害结果的认识以及对法定的行为对象的认识等。简单而言,即行为人要知道自己当时在做什么,认识到所实施的行为造成或者可能造成的危害结果的内容以及性质,对行为对象有必要的认识。然而,通过ChatGPT对上述落水案的回答,不难看出新一代人工智能缺乏认知因素。此外,新一代人工智能并不具备意识,因而其必然不具备“希望”或者“放任”的心理,毫无意志因素可言。故此,新一代人工智能在主观上不可能存在犯罪故意。

对于过失犯罪,我国《刑法》对过失犯罪的规定中也包含了认识因素和意志因素。认识因素表现为行为人对危害结果应当预见而没有预见或者已经预见但轻信能够避免。因此,判断是否存在认识因素的关键在于判断是否具有预见可能性,而具有预见可能性的前提是行为人主观上要有认识能力和预见能力。虽然新一代人工智能可以通过深度的机器学习从数据中发现模式,模式被发现即可用于预测,但是预测能力只是通过大量数据学习而得。也就是说脱离了数据,新一代人工智能就没有了所谓的预测功能,因而预测能力并非其主观上的能力。即使新一代人工智能能够预测到自己的行为将会导致危害结果的发生,也不能认为其预测能力等同于刑法意义上的预见能力,因此,新一代人工智能不存在过失犯罪的认识因素。故此,新一代人工智能在主观上不可能存在犯罪过失。

3.新一代人工智能实施的行为并非刑法规制的行为

刑法意义上的行为特指受人的大脑支配的行为,反射动作、无意识动作等均被排除在外。因此,若承认新一代人工智能的刑事主体地位,在定罪时将带来诸多问题。例如:根据德日刑法理论,我国刑法规定的绑架罪是典型的短缩的二行为犯。即只要行为人以实施目的行为为目的,实施了实行行为,就成立犯罪既遂,不以行为人是否客观上实施第二个行为以及目的内容是否实现为必要。但是,如果缺乏犯罪目的,仅仅存在实行行为,仅成立他罪或者不成立犯罪。由于人工智能实施的是无意识行为,即使实施了绑架行为,也不构成现行刑法规定的绑架罪以及其他犯罪,否则将有客观归罪之嫌。进一步而言,即使人工智能通过学习、认识绑架罪,程序员通过预先设计程序指使其犯绑架罪,由于不存在犯意联络,其所实施的行为仍属于無意识动作,因此无法成立共同犯罪。

此外,在日本的新过失论中结果的预见可能性是结果回避义务的前提条件成为共识[12]。即只有存在预见可能性才会产生注意义务,并具有结果回避可能性。如上所述,新一代人工智能缺乏预见能力,无法产生注意义务,因而其对危害结果的发生不具有回避的可能性。我国刑法处罚的是产生实害结果的过失犯,对于新一代人工智能的实行行为导致的危害结果,由于其主观上不存在过失,必然不构成过失犯罪。因此,新一代人工智能实施的行为并非刑法规制的行为。

(二)基于刑罚论对新一代人工智能刑事主体资格的否定分析

1.新一代人工智能的介入影响合理的定罪量刑

人工智能的介入会影响合理的定罪量刑。一方面,人工智能可能会弱化人的责任形态[8];另一方面,无过错的人工智能设计者也可能会受到法律的追究。我国司法实务中对人工智能对自然人人格权侵害的案例判决表明,侵权责任由公司承担。②在此处罚方式上延伸,若人工智能实施了犯罪行为,也固然是认定为单位犯罪,无论根据双罚制还是单罚制处罚原则,受到刑事处罚的主体依然是单位以及相关人员,而非人工智能。笔者认为,鉴于新一代人工智能会实施程序设计外的行为以及采取无监督学习的方式,一味地按照原有的处罚规则不利于保障无辜人免受刑法的追究,也不能体现罪责自负原则的内涵。对于设计用于实施某些特定危害行为的程序,追究相关单位或者自然人的刑事责任的合理性毋庸置疑;但是对于人工智能在运行中超出了程序设定目标并产生了社会危害行为的情况,追究相关单位或者自然人的刑事责任并不合理。因为人工智能危害社会的行为并非在单位或程序设计者的意志支配下实施的,必然不应该由单位或者自然人对此承担刑事责任,否则将不能实现刑法的人权保障功能。

2.新一代人工智能完全不具备受罚能力

笔者认为,无论是主刑还是附加刑,新一代人工智能均不具有受罚能力。其一:生命刑、身体刑、自由刑、名誉刑均以犯罪人具有生命为前提,而新一代人工智能只是科技的产物,不具有生命,即使对其处以上述刑罚,也无法达到剥夺生命权、损害身体、剥夺名誉权的效果。只是将实施危害社会行为的人工智能停用或者销毁,同时对于其他的人工智能也没有威慑或教育鼓励的功能,起不到有效地惩罚犯罪、预防犯罪的作用。其二:财产刑以罚金、没收财产为主要内容,其前提是犯罪人有独立的财产。然而,新一代人工智能只是一个工具,即使工作也没有相应的报酬,毫无独立的财产可言,因此,对其处以财产刑毫无意义。此外,目前人工智能犯罪是由相关的单位或者自然人代为处罚,对人工智能处以财产刑,必然会导致无辜的人受到不应有的处罚,如此处罚百害无一利。

3.新一代人工智能的介入难以充分实现刑罚对被害人及其亲属的安抚功能

司法实践中介入因素包括他人行为,他人行为的介入可能会切断原有的因果关系。例如:甲向乙的水中投毒,欲毒死乙,在乙喝完水即将中毒身亡时,丙持刀将乙杀死。若丙为自然人,本案中由于丙的后因行为的介入,切断了甲的前因行为与乙死亡结果间的因果关系,因而甲仅负故意杀人罪未遂的责任,丙应当负故意杀人既遂的责任。但若丙作为高级机器人,其行为作为介入因素,则由甲承担故意杀人未遂的责任,而丙依然承担故意杀人既遂的责任。这样处理看似因符合因果关系与刑事责任相对应的原则显得合理,但是由于人工智能犯罪与人犯罪不同,其不具有罪过心理,行为也不具有普遍性,如此处罚并不合理,不能起到有效处罚犯罪并达到公平公正的效果。此外,由于我国刑法目前尚未有涵盖人工智能犯罪的相关罪名以及针对人工智能犯罪构成要件的内容,缺乏明确性规定,因此只能认定丙无罪。在该案件中唯有甲承担故意杀人罪未遂的责任。由于我国刑法对未遂犯的处罚原则为:可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

笔者认为,结合社会热点案件的判决以及一般人的心理角度分析,如此处罚难以满足被害人及其亲属本能的报仇需要,难以恢复其心理平衡,也不能有效体现刑罚对被害人及其亲属的安抚功能。

四、结束语

新一代人工智能的出现给社会发展带来了极大的促进作用,但也引发了大众的担忧。由于其依靠算法设计显得格外智能,给人以拥有真正意识的假象,本文通过物理学原理到刑法学原理的分析,所提出的观点足以证明新一代人工智能不能够成为现行刑法意义上的刑事主体,否则既浪费司法资源也达不到法律所追求的效果。因此,可以采用算法规制或者其他更优的方法,针对新一代人工智能的特性对其行为进行有效地规制。

作者单位:曹裕泽 扬州大学广陵学院

①《中華人民共和国刑法》第14条。

②《最高人民法院发布九个民法典颁布后人格权司法保护典型民事案例之四:“AI陪伴”软件侵害人格权案——人工智能软件擅自使用自然人形象创设虚拟人物构成侵权》等。

参考文献

[1]官民データ活用推進基本法,平成二十八年十二です[EB/OL].[2023-6-21].http://www.japaneselawtranslation.gojp/law/detail/?ft=1&re=02&dn=1&co=01&ia=03&ja=04&x=0&y=0&ky=%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%9F%A5%E8%83%BD&page=1.

[2]尹玟燮,栗鹏飞,王淼.韩国人工智能规制现状研究[J].上海政法学院学报(法治论丛),2018,33(06):91-102.

[3]高铭暄,马克昌.刑法学:第十版[M].北京:北京大学出版社,2022:129.

[4]梅拉妮·米歇尔.AI 3.0[M].王飞跃,李玉珂,王晓,张慧,译.成都:四川科学技术出版社,2021:XXIII.

[5]Hayward, K. J., & Maas, M. M. (2021). Artificial intelligence and crime: A primer for criminologists. Crime, Media, Culture, 17(2), 209-233.

[6]刘建军等.马克思主义基本原理[M].北京:高等教育出版社,2021:120.

[7]OpenAI(2023).GPT-4 Technical Report. arXiv :2303.08774.

[8]赵秉志,袁彬.人工智能的刑法主体价值问题研究[J].河北法学,2022,40(09):9.

[9]阴建峰.刑法的迷思与匡正[M].北京:中国人民公安大学出版社,2009:120.

[10]胡东平.人格导入定罪研究[M].北京:法律出版社,2019:28.

[11]可杨,文巧.最强聊天机器人ChatGPT面世,AI又来抢饭碗了?[N].每日经济新闻,2022-12-13(007).

[12]高桥则夫.刑法总论:第四版[M].东京:有斐阁,2018:220.

曹裕泽(2002-),女,江苏盐城,本科在读,研究方向:刑法学。